Jedes Jahr dieselbe Leier: Alle überbieten sich kurz vor Schluss noch mal mit Superlativen. Wir ziehen mit, möchten dabei aber deutlich machen: Es war und ist jedes Jahr unmöglich, sich auf nur zehn oder 20 Platten zu begrenzen, die ein ganzes Jahr zu dem machten, was es war. Wir denken aber, dass die folgenden 20 Alben etwas über dieses Jahr ausgesagt haben. Darüber, welche Sounds und Themen wichtig waren, welche Produzent*innen die Szene besonders prägten oder sogar darüber, welche Aspekte im Hintergrundrauschen zu kurz kamen. Und weil das alles an sich schon erschlagend genug ist, begnügen wir uns mit einer alphabetischen Auflistung und beschränken wir uns auf nur 20 Alben, obwohl wir allemal 100 hätten auswählen können. Denn obwohl es viele zum Jahresende hin versuchen: Musik lässt sich nicht so einfach in eine geordnete, verknappte Reihenfolge bringen. Sie ist ein lautes Miteinander von Stimmen, wie es diese 20 Alben des Jahres 2018 exemplarisch zum Ausdruck bringen.

A.A.L. – 2012 – 2017 (Other People)

Seit 2013 veröffentlichte Nicolas Jaar gelegentlich Dance-Tracks unter dem Projeknamen A.A.L (Against All Logic) auf seinem Label Other People – bislang mit nur wenig Beachtung. Das hat sich nun schlagartig mit der Veröffentlichung des Albums 2012 – 2017 und der Information, dass diese elf bislang unveröffentlichten Tracks von ihm selbst stammen, geändert. Tatsächlich kommt die Veröffentlichung überraschend. Seit seinen Releases auf Wolf + Lamb wie „Time For Us“ hat Jaar nicht mehr so eindeutige Clubmusik herausgebracht. Viele der Tracks des Albums bauen auf Vocal-Samples von 70er-Soulnummern wie von den Delfonics oder The Dramatics auf.

Tatsächlich erinnern sie, wie auch einige der Tracks von DJ Kozes anstehenden Album, an die Filter-House-Hochzeit von vor 20 Jahren. Nur: während es sich bei Koze um eine Reminiszenz an die Zeit handelt, welche sein eigenes Interesse an House prägte, feiert Jaar ein Genre, das aufkam, als er selbst gerade eingeschult wurde. Und ähnlich wie Dan Snaiths’ Seitenprojekt Daphni klingen Tracks wie „I Never Dream“ oder „Now U Got Me Hooked“ so euphorisch und selbstverständlich, als seien sie mit lockerer Hand programmiert worden. Dabei offenbaren die Arrangements und Beatprogammierungen auch Liebe zum Detail. Besonders schön auch das Stück „Cityfade“, für das Jaar – gepaart mit Polizeisirenen und Piano-Loops – in Hamburg einen Kinderchor ein Gedicht frei nach Rainer Maria Rilke hat einsingen lassen: „…ein süßes Land im Himmel wuchs, das sich nirgends schloss“. Heiko Hoffmann

Ancient Methods – The Jericho Records (Ancient Methods)

Electro erobert neuerdings die Mainfloors, und im geringeren Maß gilt das auch für Industrial-Techno. Anders als beim Electro gibt es da nur wenige außergewöhnliche Producer, die etwas Aufregenderes produzieren als besinnungslos vor sich hin hämmernde, seelenlose Grooves. Die meisten interessanten Künstler – Vatican Shadow, Cut Hands, Regis oder JK Flesh – sind schon so lange aktiv, wie es die Musik gibt, und sie kommen alle aus England. Ancient Methods fällt da heraus. Ihn gibt es als aktiven Producer erst seit 2006, und er stammt aus Berlin. Die Maxis auf dem gleichnamigen Label werden von einem komplexen Sound getragen, der nie brachial klingt. Seine Klänge sind haptisch wie Skulpturen und komplex wie die Konturen einer Gebirgslandschaft. „Ich arbeite viel mit Layern“, erklärt er dazu: „Da werden mehr oder weniger ähnliche Layer, Re-Samples zum Beispiel, mit minimaler Lautstärke drübergelayert. Dadurch löst sich auch das Repetitive auf. Selbst bei einer Hi-Hat sind verschiedene Layer drin, egal ob das ein psychoakustischer Effekt ist wie ‚Panorama‘, oder ob das tatsächlich die Klangfarbe selbst betrifft.“

In seinem „Industrial Soundtrack For The Urban Decay“-Mix oder dem „Secret Thirteen“-Podcast zeigt sich Ancient Methods als Industrial-Kenner. Dennoch hat er eine waschechte Berliner Techno-Sozialisation hinter sich. Als Jugendlichen inspirierten ihn DJs aus Detroit und aus dem Hardwax-Kontext. Als Trias legte er auf der legendären Nachwuchsveranstaltung Headquarters im Tresor auf. Er kaufte ein Roland SH-101 und eine TR-707 und begann zu experimentieren. Aber veröffentlichen wollte er damals noch nicht: „Ich bin schon ein Spätzünder“, sagt er. „Ich habe schon immer Musik gemacht, aber ich hatte nie so richtig den Drive, selbst auch Sachen zu releasen.“ Dieser Drive kam erst Jahre später.

Es begann mit einem Bild: Ein Holzschnitt von Julius Schnorr von Carolsfeld aus dem 19. Jahrhundert, der die Eroberung der Stadt Jericho durch Israeliten zeigt, wie sie im Alten Testament erzählt wird. Soldaten marschieren auf die Stadtmauer zu. Sie tragen aber keine Waffen, sondern lange Trompeten. Wir wissen nicht wie ihre Musik geklungen hat, aber sie lässt die Türme der Stadt einstürzen. Mit diesem Motiv war Ancient Methods geboren, der Act und das gleichnamige Label. Die Ancient Methods, das sind die archaischen, biblischen Mittel der akustischen Kriegsführung. Auf seinen ersten Maxis führt er uns in deren Methoden ein, die sechste entwickelte er mit Regis, mit dem er ein gemeinsames Projekt hat.

So handeln die EPs von einzelnen akustischen Waffen, die LP von der vollständigen Geschichte vom Untergang Jerichos. Industrial kommt wie gesagt meistens abstrakt und stereotyp daher. Das immer gleiche Gehämmer erzählt vom immer gleichen Schmerz. Hier tauchen wir in eine fremde Welt ein, erleben Stadtgetümmel und Schwerter-Klirren. „Ich wollte das immer sehr bildlich machen“, erklärt er. „Bei ‚Treason Creeps In‘ wollte ich zum Beispiel mit Sounds und Beats arbeiten, die schleichend sind. Meine Tracks sind normalerweise physikalischer und härter, da ist aber was sehr Weiches, Federndes, Subtiles.“ Ein Höhepunkt des Albums ist die Regis-Kollaboration „Array The Troops“: Da wird das Getrommel einer marching band, einer Militärkapelle, das von Todesverachtung wie von Todesangst erfüllt ist, gegen verzerrte, bombastische, unkontrollierbare Technoklänge montiert. So scheint der Track zu fragen: Was ist furchtbarer: Zu wissen, dass man stirbt? Oder der Tod selbst? Alexis Waltz

Autechre – NTS Sessions 1-4 (Warp)

Die NTS Sessions 1–4 von Autechre entstand im Rahmen einer Residency beim Netzradiosender NTS. Das Duo aus Sheffield produzierte dort im April jede Woche ein zweistündiges Set mit neuen Stücken. Deshalb ist das Album auf die Sekunde genau acht Stunden lang.

Autechre machen da ein Spektrum von Klängen auf, an dem sich so gut wie kein anderer Act messen kann. Ihr Innovationsanspruch ist extrem und kann den Hörer manchmal erdrücken. Aber so anstrengend und insistierend Autechre wirken können, so unterhaltsam und witzig sind sie in anderen Momenten. Es gibt nerdige Stücke, die ganz aus den Sounds heraus funktionieren. Und es gibt Tracks, die auf die Clubmusik bezogen sind, die ein mutiger DJ spielen könnte. Vielleicht liegt das Geheimnis ihres Ansatzes in den Arrangements. Sie denken nämlich nicht in Sequenzen, die Struktur der Stücke entsteht entweder aus den Modulationen der Synthesizer oder aus dem abrupten, unerwarteten Bruch. Alexis Waltz

Daniel Avery – Song For Alpha (Phantasy/PIAS)

In den letzten Jahren ließ sich die elektronische Musik zu oft zum harmlosen Partyspaß degradieren. Daniel Avery gibt ihr ihre Unbedingtheit, ihre Notwendigkeit zurück. Auf seinem neuen Album noch mehr als auf seinen Maxis und dem Debüt. Song For Alpha beginnt mit „First Light“. Das Stück ist ein einziger Ton, der die Aufmerksamkeit schärft, der beseitigt, was man davor gehört hat. Bei „Stereo L“ führt uns Avery in seine Klangwelt ein. Da ist ein ruhiger Downbeat mit kristall-klaren Hi-Hats und einer shufflenden Snare. Wenig später arbeitet sich eine Bleep-Figur in den Vordergrund. Sie klingt fremdartig, unwirklich, futuristisch, sie erinnert an die ersten Warp-Maxis von LFO oder Sweet Exorcist, an den Minimal-Sound der 2000er auf Force Inc. und Cytrax, an den aktuellen, schwedischen Techno von Pär Grindvik oder Simon Haydo, an Aleksi Perälä. Dieser Klang hat etwas Bedingungsloses. Er ist ein Kristall, der für sich steht, eine Struktur, die sich aus sich selbst heraus entwickelt.

Mit „Projector“ sind wir mittendrin in Daniel Averys kompromissloser Sound-Ästhetik. Der Track besteht allein aus vier Synth-Pattern. Im Hintergrund läuft ein ratternder Groove, ganz leise. Sein Debütalbum hat erst Form angenommen, als er es mit seinem Mentor Erol Alkan abgemischt hat, erklärt Avery. Und die Mischung von Song For Alpha ist noch extremer. Die Grooves bleiben ganz leise im Hintergrund, sie lassen die Sounds erstrahlen. So wechseln sich bei „Projector“ zunächst zwei Melodien ab – klar, kalt, strahlend. Wie zwei Stimmen, ein Bariton und ein Mezzosopran, die uns etwas zurufen, ein Appell, eine Aufforderung. Nach einigen Minuten kommt eine dritte Figur dazu, sie hat etwas Besänftigendes. Und auch sie hat ein höherstimmiges Gegenstück. Tenor und Sopran. Dann setzen die ersten beiden Stimmen aus, auch der Groove hält inne und nur die beiden besänftigenden Stimmen bleiben da. Wenig später ist der Break vorbei und alle Elemente kommen zurück. Die Streicher, die jetzt bei vielen anderen ProduzentInnen einsetzen würden, bleiben aus. Am Ende lässt Avery für einen einzigen Takt nur das Drumming stehen. Wie der letzte Drumkick in einem Echo verhallt, ist elektrisierend, fast verstörend.

Ein Flächenstück gewährt uns eine kurze Pause. „Sensation“ ist das erste richtige Techno-Stück auf dem Album. Ein schwerer, dumpfer, humpelnder Groove, ein Geräusch wie ein Tischtennisball. Plötzlich schiebt sich eine Fläche in das Stück, überwältigend, gigantisch. Der pure Klang. Und am Ende steht da wieder der nackte Groove. Dann „Citizen // Nowhere“: an- und abschwellende Flächen, luftig, ein Breakbeat, aus Noise modellierte Drums. Abgehackt, flink, ein Robotertanz.

„Clear“: ratternde Electro-Grooves, auf ein Minimum heruntergebrochen. Tolle Bleeps, wie aus einer anderen Welt. Wieder denkt man an LFO. „Diminuendo“ ist noch einmal Techno, aber minimaler. Der Techno der 2000er. Oder eine Party, die schon lange tobt. DJ und Crowd sind aufeinander eingespielt. Ein Schürfgeräusch setzt einen Puls. Ein flatternder Drone erklingt und der Groove verschwindet, wie von Geisterhand. „Days From Now“: einzelne, verstimmte Töne, Aphex Twin die Musik der Einsamen. Wenig später kommt das Finale. „Slow Fade“: Langsame Beats, eine elliptische Melodie, die eine tiefe, unterdrückte Sehnsucht verkörpert. Schweigsam und umso aussagekräftiger. „Glitter“ ist Neunziger-Techno, fließend funky, mit einer zarten Melodie, unschuldig. Bei „Endnote“ erklingt eine der Frauenstimmen, die Avery so liebt. „Come here“, sagt sie. Dann der Abschied: Klirrendes Glas und ein einziger Ton. Sind das Flächen? Oder Drones? Oder Streicher gar? Alexis Waltz

DJ Koze – Knock Knock (Pampa)

Wer elektronische Musik vor allem hört, weil er an zuvor noch nicht gehörten Sounds, neuen Songstrukturen und überraschenden Arrangements interessiert ist, der wird für DJ Kozes aktuelles Album Knock Knock kaum etwas übrig haben. Innovativ klingt hier nichts und unerwartete Haken werden – anders als auf vielen Platten in Stefan Kozallas Backkatalog – hier auch nicht geschlagen. Tatsächlich klingt zum Beispiel „Pick Up“, das sich gerade zu einem der Hits des Sommer entwickelt, mit seinem Gladys-Knight-Sample ganz schamlos wie französischer Filter House zu seiner Blütezeit vor 20 Jahren.

Was DJ Kozes erstes Album seit Amygdala vor fünf Jahren hingegen ausmacht ist weniger die Palette an Klängen als die Vielfalt an Gefühlen, die die 16 Stücke hervorrufen – zwischen Herzschmerz und Glückseligkeit, Sehnsucht und Euphorie. Mit sicherer Hand wechselts Kosi zwischen Stimmungen und Tempi. Und anders als es die Vielzahl an Gästen (unter anderem Lambchops Kurt Wagner, Rapper Speech, Bon Iver als Sample und gleich zweimal Pampa-Künstlerin Sophia Kennedy, sowie Róisín Murphy) vermuten lässt, gehört es zu den Errungenschaften von Knock Knock, dass das Album ein großes, abwechslungsreiches Ganzes ergibt. DJ Koze ist mit diesem Album sein bislang bester Pop-Wurf gelungen – und einer der nebenbei ganz ohne Refrains auskommt. Heiko Hoffmann

Djrum – Portrait with Firewood (R&S)

Die gute Nachricht: Felix Manuel kann’s noch. Die noch bessere Nachricht: Er kann’s mittlerweile besser als irgendjemand sonst. Als Djrum hat sich der Brite langsam und beständig im Hardcore Continuum seine eigene Nische eröffnet, sie mit viel Streicher- und Klavierpathos ausgekleidet und lebt sich mittlerweile komplett darin aus.

Fünf Jahre nach seinem LP-Debüt fasst Portrait With Firewood zusammen, was zwischenzeitlich im EP-Format perfektioniert wurde: Drum’n’Bass-Splitter, Minimal Music, klassische Elemente – all das, was schon Tracks wie “Untitled 09” auf der Ilian Tape-Split mit Struction in raffinierte Kohärenz übertrugen vereint sich über neun Tracks zu einem überragend konstruierten Spannungsbogen. So werden Geschichten erzählt und diese eine hier war bisher buchstäblich unerhört. Djrum ist mit seinem zweiten Album gleichermaßen angekommen, wie er schon wieder einen gehörigen Schritt voraus ist. Kristoffer Cornils

Galcher Lustwerk – 200% Galcher (Lustwerk Music)

Die Welt kennt Galcher Lustwerk gerade mal fünf Jahre, und trotzdem fühlt es sich so an, als hätte der amerikanische Produzent und Rapper bereits eine ganze Ära geprägt. 2013, nach dem Erscheinen des Online-Mixes 100% Galcher, auf dem er deepe Beats mit subtilen Vocals zu einer modernen Version von Hip-House kombinierte, wurde er zum neuen Whizkid der Szene ausgerufen. Die These, dass sein einstündiger Podcast der Startpunkt des heute fast schon ausgenudelten Lo-Fi-House sei, steht noch immer im Raum.

Dem 30-jährigen Kerl aus New York wird’s ziemlich egal sein. Underground ist bei Galcher Lustwerk keine Pose, das man wie ein Gütesiegel stolz nach außen trägt. Der mäßige Output – ob auf White Material oder Lustwerk Music, ob als Road Hog oder Studio OST – die fehlende Selbstinszenierung, sein gesamter Low-Key-Habitus strahlt jene Ruhe und Coolness aus, die sich auch in seinen Bedroom-Stoner-Vibes wiederfindet. Obwohl das eher unterschätzte Debütalbum Dark Bliss gerade mal ein Dreivierteljahr zurückliegt, wartet das clever betitelte 200% Galcher mit zwanzig neuen Stücken auf – 10 Tracks, sieben Instrumental-Versionen und drei alternative Edits.

Und wie bei allen Ausnahme-Produzenten, die einen uniquen Sound haben, steckt auch hier der Teufel im Detail: MIDI-Bässe ohne Ende, die Hooks werden rhythmisch ausgekostet, deutlich mehr Bläser und viele jazzige Zwischentöne wie bei “Blue Lotus”, das auf seine Saxofon-Vergangenheit hinweist. Seine Texte sind mal szenekritisch (“Wristbands”), mal vollkommen gaga wie beim Autotune-Slow-Burner “Template”. There’s no sound like the galcher sound – all day, every day! Sebastian Weiß

Helena Hauff – Qualm (Ninja Tune)

„Ich weiß nicht, ob man vorher wissen muss, was man sagen will“, erklärte Helena Hauff einst zur Frage, ob ein Musiker schon vor dem Gang ins Studio genau wissen muss, wie die Musik später klingen soll. Wer ihr neues Album Qualm hört, stellt fest, dass die Hamburgerin nach wie vor direkt im Moment produziert und dabei allein ihrer inneren Emotion folgt. Zwölf Tracks, die schön rau daherkommen, sich fiebrig zwischen Electro, Techno, Wave und düsterer kosmischer Sounddimension austoben. Tracks voller Claps, manischen Acid-Schleifen und einem oftmals derb klopfenden rhythmischen Antrieb. Dazwischen gibt es zur Abkühlung sphärisch zittrigen Ambient, sowie nervös dramatische Slow-Mo-Trips, die dystopische Atmosphären verbreiten. Eine fantastische Balance, die Qualm zu einem schroffen Album macht, das nicht nur auf der Überholspur brettert, sondern ebenso erdet. Die Gesamtatmosphäre ihres zweiten Longplayers ist natürlich düster, aber in Hamburg scheint ja auch bekanntlich nicht so oft die Sonne. Michael Leuffen

Iron Curtis – Upstream Color (Tamed Musiq)

Es fällt schwer, über dieses Album sachlich zu schreiben und nicht sofort in Jubelhymnen auszubrechen. Aber wenn auch nach dem dritten Hören sich eine ungehemmte Freude Bahn bricht über all die Details und den Ideenreichtum von Iron Curtis, dann sollte etwas textliche Schwärmerei erlaubt sein. Und wir reden hier von House, einem der ausdefiniertesten Genres im Dance-Kontext.

Upstream Color lässt sich aber nicht auf weitere Subgenre verdichten, das Album stellt bei aller Aktualität Bezüge zur schottischen Soma-Schule genauso her wie es DNA mit Detroit-Techno teilt – gerade was die Flächenbehandlung anbetrifft. Und immer wieder bricht ein Sound aus, knarzt, rumpelt und protestiert gegen jede Erwartungshaltung. Spätestens wenn in „Lucent“ dann noch eine Stimme zu diesem Setup kommt, wünscht man sich, diese Musik möge nie mehr enden. Sehnsuchtsbefeuerung pur, die aber nicht unerlöst bleibt. Auch das eine große Qualität Curtis’, der nicht das Spiel der grassierenden Melancholie mitspielt. Harry Schmidt

Jlin – Autobiography (Planet Mu)

Nach zwei umjubelten Alben, auf denen die Footwork-Produzentin Jerrilynn Patton die Grenzen des Genres radikal erweitert hat, legt sie nun eine Auftragsarbeit für den Tanzchoreografen Wayne McGregor vor. Dies mag nur ein Zwischenschritt zum neuen Album sein, aber Autobiography ist ein vollwertiges Album, das auch ohne das Tanzereignis funktioniert. Jlin erweitert ihren Sound noch einmal gehörig. Es gibt ambiente Interludes, die zwischen abstrakter Elektronik und düsteren Soundscapes changieren. Es gibt Stücke, die klingen, als wäre DJ Screw von den Toten auferstanden und hätte Footwork verlangsamt und tiefer gelegt. Dann stoßen diese tiefer gelegten Juke-Sounds wiederum auf klassischen Minimalismus der frühen Steve-Reich-Schule. Und natürlich hat Jlin auch ihr Interesse an Hand-Percussion-Instrumenten aus aller Welt nicht verloren und kreiert die verrücktesten Polyrhythmen damit. Autobiography ist ein weiteres beeindruckendes Album einer großen Künstlerin. Dieter Wiene

James N Murray – City of the Night (Jacktone)

Schon vom ersten elegischen Synthie-Ton ist klar: Dieses Album ist am besten allein zu genießen, vorzugsweise bei Nacht natürlich, in irgendeiner anonymen Großstadt. Das spricht der Titel City Of The Night zwar schon deutlich aus, die Musik aber könnte es sowieso nicht expliziter machen. James N Murray bezieht sich zwar hier und dort auf konventionelle House-Tropen, schneidet aber die euphorischen Spitzen ab und lässt über die acht Tracks eine Melancholie diffundieren, die mehr als szeneuntypisch ist: Sie steht vielmehr im krassen Kontrast dazu, was House alles angeblich sein soll. Die Erlösungsfantasien der House-Tradition, sie werden hier in dichten Klängen komplett aufgelöst.

City Of the Night ist ein Thema eingeschrieben, es geht um anonymen Sex zwischen Männern an noch anonymeren Orten – Cruising während der AIDS-Krise. Das Buch dazu hat 1963 John Rechy mit City Of Night geschrieben, die Musik klingt aber trotz der darin enthaltenen Wehmut keineswegs nostalgisch oder gar pathetisch. Der Rückgriff auf die Vergangenheit ist vielmehr als Korrektur des Narrativs zu verstehen, das uns all die werbefinanzierten Diversity-Advertorials erzählen: Es war damals nicht alles queerer, bunter, schöner. Ganz im Gegenteil sogar. Murrays Musik spricht von einer Einsamkeit, die durch alle Knochen geht.

Das wiederum aber ist nur eine Seite dieser Platte, die auf der anderen neben dem vermutlich besten Sounddesign seit DJ Sprinkles’ Midtown 120 Blues viel große Melodien, reiche Harmonien und dezente Grooves anbietet und zum Ende hin einen immer säuerlicheren Beigeschmack entwickelt. Diese andere Seite verspricht eine Losgelöstheit abseits des großen Geschehens. Weitab vom Dancefloor, weitab von den anonymen Räumlichkeiten kurzzeitiger Freiheitserlebnisse. Ein Album für die Nacht in der Großstadt, ein Album für die Einsamkeit. Kristoffer Cornils

Julia Holter – Aviary (Domino)

Julia Holters großartiges letztes Album Have You In My Wilderness von 2015 war ein Schritt weg von den konzeptuellen und mindestens so Song- wie Soundorientierten Frühwerken hin zu klassischem Songwriting in der Tradition Joni Mitchells. Mit “Aviary” schwingt das Pendel zurück. Es gibt ein übergeordnetes Konzept – wie finde ich innere Ruhe in all der Kakophonie in der Welt und in meinem Kopf – das sich im Sound niederschlägt. Die 15 Songs sind lang und ufern in Sounderkundungen aus. Egal wie turbulent die Sounds zuweilen werden, sind die Stücke doch durch ein harmonisches Zentrum geerdet. Julia Holter und ihre Band sind mittlerweile so traumsicher aufeinander eingespielt, dass sie wie ein hochkonzentriertes Jazzensemble agieren, das sich auch von den Synthie-Dissonanzen nicht aus dem Takt bringen lässt. Die Songs sind über weite Strecken eher getragen. Die helle Leichtigkeit des Vorgängers weicht einer düsteren Schwere. Dieter Wiene

Laurel Halo – Raw Silk Uncut Wood (Latency)

Bei nicht wenigen Artists bedeutet Abwechslung, zwischen Bumm-Tschak und Tschak-Bumm zu changieren, bei Laurel Halo allerdings eine (fast) komplette Neuaufstellung. Nur ein Jahr nach dem zerfledderten Pop-Jazz-Electronica-Album Dust folgt mit Raw Silk Uncut Wood eine Mini-LP, die irgendwie dort anknüpft und den Faden dennoch konsequent weiterspinnt. Im Verbund mit Oliver Coates und Eli Keszler auf je zwei Stücken definiert die in Berlin lebende US-Amerikanerin einen Ambient-Sound, der mal hier dezent schwebend dahin groovt und anderswo pluckernde Aggression verströmt. Eine der schönsten und konstruktivsten (Selbst-)Demontagen des Jahres. Kristoffer Cornils

Marie Davidson – Working Class Woman (Ninja Tune)

Auf Arbeit fußt unser Wohlstand, sie stiftet Sinn und Konsistenz. Einige können davon nicht genug bekommen. Im Fall von Marie Davidson ist Working Class Woman der Stoff, der sie betäubt. Ihre Antwort aufs Touren, das den größten Teil ihres letzten Jahres bestimmte und das sie als bereichernd, aber auch als entkräftend empfand. Eine One-Woman-Show, innerhalb derer Italo-Disco, Electro und Proto-Industrial das Fundament für ihre allseits präsente Stimme bilden. Auf Englisch und Französisch werfen die abstrakten Aussagen mit spitzer Zunge einen Blick auf die heutige Clubkultur und porträtieren Davidsons Auseinandersetzung mit den Arbeiten der Psychologin Alice Miller, dem Mediziner Gabor Maté sowie von Filmemacher Alejandro Jodorowsky. Die punkigen Bildkompositionen innerhalb leben von der Surrealität. Jede Szene ist durchkomponiert, sprüht vor kuriosen Einfällen, verwundert und verwirrt. Die LP ist ein wilder Ritt durch die Genre-Palette der Produzentin, schonungslos, offen und ehrlich. Felix Hüther

Neneh Cherry – Broken Politics (Smalltown Supersound)

Scheint gar nicht lang her, dass Neneh Cherry sich mit The Blank Project zurückmeldete. Vielleicht weil sich das Album von 2014 so gut gehalten hat. Nach der rauen Strenge, die aus der ersten Zusammenarbeit mit dem Duo Rocketnumbernine und Kieran Hebden als Produzent resultiert war, ist die Stimmung jetzt auf Broken Politics, das mit denselben Partnern und einigen Gästen entstand, weit gelöster, klassischer. Etwa in ihrer wie von selbst fließenden Nummer „Kong“, die ihre Kraft aus einer langsamen, scheinbar schwerelosen Melodie bezieht. Stärke durch Sich-Zurücknehmen ist eine Konstante der Platte, wie als Kontrast zu den Themen, die Cherry für ihre Texte wählt: Gewalt oder die Allgegenwart von Waffen stehen neben Reflexionen über die eigene Verletzlichkeit. Von gemütlichem Soul weit entfernt, mischt sich stattdessen eine verfeinerte Sprödigkeit in ihre Songs, mit der sich Cherry auf Broken Politics als Grande Dame des avancierten R’n’B zu erkennen gibt. Eines des Alben des Jahres. Tim Caspar Boehme

Objekt – Cocoon Crush (PAN Records)

Ob in seinen DJ-Sets oder auf seinen recht spärlichen Releases seit 2011 definiert TJ Hertz Musik vor allem über ihr performatives Miteinander, über Reibungs- und Konfrontationspotenziale. Sein zweites Objekt-Album allerdings präsentiert sich zuerst als monolithisches Ganzes. Cocoon Crush setzt auf ein slickes Sounddesign, das über die elf Stücke hinweg zum maßgeblichen Inhalt wird. Die flatternden Rhythmen von „35“ etwa werden von der mächtigen Klanglandschaft „Nervous Silk“ verschluckt, bevor „Deadlock“ wieder mit subbassbereicherten HipHop-Grooves die Rhythmik aufnimmt. Das verbindende Element sind die minutiös drapierten Klangereignisse, die in ihrer Gestaltung eher an Amon Tobin oder Aphex Twin und dort an die elektroakustische Schule von Labels wie Touch oder Mego erinnern als an die Clubkontexte, in denen sich Hertz bewegt – Cocoon Crush nähert sich so dem digitalen musique-concrète-Ansatz von Produzent*innen wie M.E.S.H. an. Es geht also vom Objekt zum Konzept – und das Ergebnis ist mehr als hörbar. Kristoffer Cornils

Perel – Hermetica (DFA)

Für nicht wenige mag Perel komplett aus dem Nichts gekommen sein, denn plötzlich lief “Die Dimension” auf allen Kanälen. Tatsächlich aber ist Annegret Fiedler schon seit geraumer Zeit dabei. Mit immer anderer stilistischer Stoßrichtung allerdings und stets dem richtigen Gefühl für Musik, die unprätentiös die großen Gefühle triggert. Von Synth Pop bis Hip House hatte Perel zu “Die Dimension” vieles durchprobiert, mit der Vorab-Single zu ihrem Debütalbum Hermetica schien die musikalische Handschrift endgültig gefunden.

Das von DFA im April veröffentlichte Album dann formulierte nochmals aus, was in den besten sechs Minuten des Disco-Winters schon zu hören war: Italo und Wave trafen sich mit dezentem Pop-Appeal und Dancefloor-Verständnis in der Mitte, die sich für den Rest der Szene zuvor als toter Winkel präsentiert hatte. Perel zeigte, dass da jedoch ziemlich viel Leben drin steckte.

Hermetica ist das Resultat jahrelanger Ochsentouren und nächtlicher Studiosessions, vor allem aber: wunderbar eigen, fantastisch unverkrampft und obendrauf noch so leidenschaftlich wie das, was sich andere höchstens in die Pressemitteilungen reinschreiben. Bitte weiter so, gerne auch die nächsten zehn Jahre. Perel ist schließlich gekommen, um zu bleiben. Kristoffer Cornils

SHXCXCHCXSH – OUFOUFOF (Rösten)

Fast wären SHXCXCHCXSH als eine Art Gimmick geendet: Ein anonymes Duo mit unaussprechlichem Namen und noch verkorksteren Tracktiteln, die den Nerv der Zeit trafen und doch nicht mehr. Doch je weiter sich die beiden Schweden vom wummernden Düster-Techno-Sound in Richtung experimenteller Electronica bewegten, desto wichtiger wurden sie. OUFOUFOF klingt nicht allein mit seinem Titel wie eine donnernde Dampflokomotive, sondern trägt auch musikalisch viel PS unter der Haube. Dennoch geht es gerade nicht um die bloße Machtdemonstration, sondern deren Destruktion: Am ehesten lässt sich der Sound auf diesen acht Tracks mit dem von Autechre vergleichen, trocken und vertrackt, von Peak-Time-Sentiment geprägt und dennoch angenehm unspielbar. In einem Jahr, in dem die scharfkantigen Grooves von EBM die Techno-Floors prägen, sorgen SHXCXCHCXSH konzeptuell und stilistisch gleichermaßen für Auflockerung. Kristoffer Cornils

Skee Mask Compro (Ilian Tape)

Der jungen, deutschen Produzent*innengeneration um Konstantin Siebold, Rampa, Fjaak, Benjamin Frey, Helena Hauff, Edward oder Kobosil wird man nicht zu nahe treten, wenn man findet, dass sie sich alle an mehr oder weniger gängigen Modellen von Clubmusik orientieren. Das bedeutet nicht, dass diese verschiedenen Musiker*innen nicht talentiert oder ambitioniert sind. Sie knüpfen relativ unmittelbar an das an, was zurzeit im Nachtleben funktioniert. Der als Skee Mask und SCNTST aktive DJ und Produzent Bryan Müller gehört (neben etwa Traumprinz, Max Graef und neuerdings auch David August) zu den jungen Musikern der Szene, für die das Studio Priorität hat, die sich einen eigenen Kosmos erschaffen haben – unabhängig von dem, was spielbar ist.

Im Gegensatz zu Traumprinz oder Max Graef orientiert sich Bryan Müller mit Skee Mask an einem breiten Spektrum vornehmlich britischer Musik, an IDM, Hardcore, Jungle, Drum’n’Bass und Dubstep, wobei auf seinem neuen Album Compro der Hardcore-Sound von 1991 bis 1993 besonders präsent ist. Müller knüpft dabei nicht an die aktuellen Bass-Music-Standards an. Joy Orbison, Blawan und Pearson Sound sind kein Bezugspunkt. Der Clou seiner Musik liegt darin, dass er die einzelnen Stile des Breakbeat-Kontinuums zu einem einzigen Impuls verschmilzt. Müller behandelt Hardcore, Jungle oder IDM nicht als nostalgische Zitate. Er interpretiert die Genres zeitgenössischer als Special Request oder Raime und setzt klassische Samples, etwa von der 70s-Soulsängerin Lyn Collins, unkonventionell in Szene.

Das neue Album ist außergewöhnlicher als sein Skee-Mask-Debüt Shred, denn auf Compro wohnt seinen Breakbeat-Pattern viel Eigenständigkeit inne. Angesichts dieser Unabhängigkeit überrascht es nicht, dass Müller seinen Sound für sich entwickelt hat. Er ist in einem Dorf im Speckgürtel Münchens aufgewachsen. Hier hielt er mit sechs Jahren zum ersten Mal zwei Drumsticks in den Händen, die er später gegen Drumpattern am Computer eintauschte. Sein Fokus auf das Studio und das Desinteresse am Club-Circuit spiegelt sich auch in seiner Persönlichkeit wider. Müller will kein Posterboy sein. Beim Auflegen wirkt er schüchtern. Wenn er als Skee Mask auftritt, trägt er meist Cap und Kapuzenpulli. So sehr ihn britische Städte oder Berlin faszinieren, so sehr packt ihn das Heimweh, wenn er unterwegs ist. Diese Hassliebe zu Bayern verarbeitet er im Stück „Muk FM“, wo ein Radio-DJ in bayerischer Mundart erklärt, wie schön es sei, mit den Rolling Stones und Lady Gaga in den Tag zu starten.

Skee Mask ist nicht Müllers einziges Outlet. Als SCNTST geht er von melodischen Loops aus, die sich mal mit einem Groove verbinden und mal einfach nur für sich stehen. Dabei kann er, wie auf seinem im Mai erschienenen SCNTST-Album Scenes And Sketches From The Lab nerdig und verschroben klingen oder, wie bei seinem Hit „Basement Structure“, eine Direktheit einwickeln, die man in der Clubmusik heute selten erlebt. Die Konsequenz, mit der er auf Compro neuartige Riddims erarbeitet, erinnert an Autechre, an Gescom, an 4Hero, an Shed. So liegt die Magie dieser Tracks vielleicht darin, dass er keine Distanz zwischen sich und der Musik zulässt. Er denkt sich auf eine so unmittelbare Weise in ein Riddim hinein, dass sich dessen Verlauf nicht antizipieren lässt. In dieser Virtuosität erschöpft sich Compro aber nicht. Die Haltlosigkeit der Breaks wird in abgeklärten, irisierend schönen Melodien geerdet. Die haben nichts mit der Manie und der Überdrehtheit des Hardcore zu tun, sie klingen träumerisch und entrückt. So würdigt Müller die Stille ebenso sehr wie das Spiel mit dem Chaos. Felix Hüther / Alexis Waltz

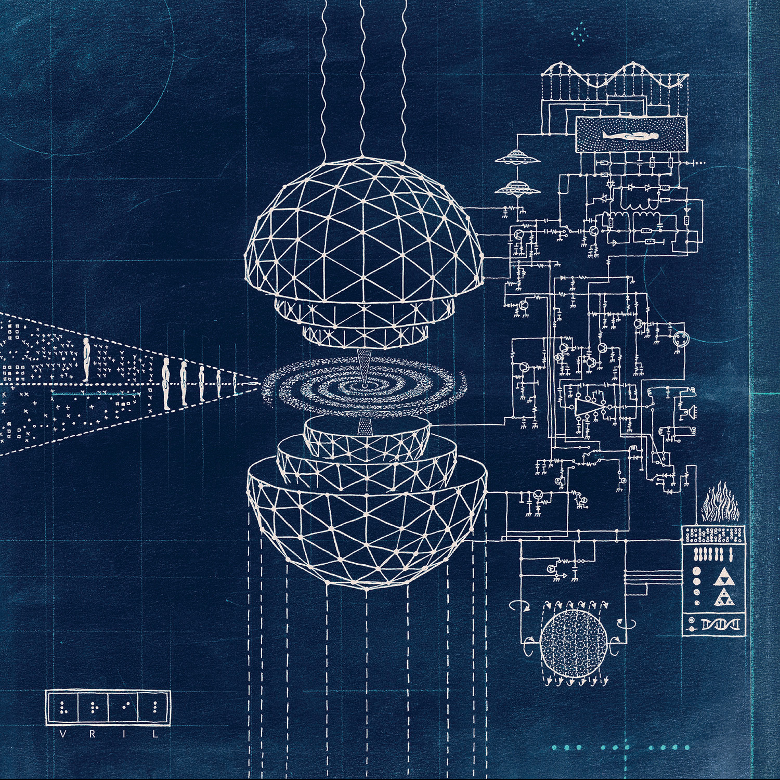

Vril – Anima Mundi (Delsin)

Techno klingt heute oft stereotyp. Viele Produzent*innen konzentrieren sich zu sehr darauf, packende Melodien und epische Arrangements zu komponieren. Anstatt dem Track als Ganzem ihren Stempel aufzudrücken, klingen die aufgebauschten Synth-Strukturen in Wahrheit angepasst und ängstlich. Zum Glück gibt es Produzent*innen, die dieser Projektion von Ideenlosigkeit etwas entgegenzusetzen haben. Einer von ihnen ist Vril. Egal, ob der Producer und DJ aus Hannover hirnzerfasernde Clubsmasher oder kryptische Soundscapes programmiert, jeden seiner Tracks erkennt man sofort als Track von ihm. Warum? Vril sucht nach dem perfekten Loop, wie Peredur nach dem heiligen Gral, seit ihm ein Schulfreund für den Commodore Amiga nicht die Diskette mit dem Computerspiel gab, sondern eine mit einem Musikprogramm. Das war 1992. Dass aus dem Bedroom-Producer nach fast zwanzig Jahren doch noch ein weltweit aktiver DJ und Produzent wurde, liegt auch und vor allem an seiner Leidenschaft für Dub-Techno, die er mit dem Giegling-Kollektiv aus Weimar teilte, das ihn 2010 in die Öffentlichkeit hievte.

Anima Mundi, Vrils drittes Album, wurde schon Anfang letzten Jahres als Kassette bei Giegling-Veranstaltungen verkauft, und im Sommer sind drei Stücke als Vorabsingle über Giegling erschienen. Dass es nun letztlich auf Delsin erscheint, mutet seltsam an, verändert aber die Musik nicht. Das Album beginnt mit einem mäandernden Oszillieren, das in den nassen Signature-Hall Vrils eingebettet ist. Es ist ein Aufbruch, aber das Ziel kennen wir nicht. Ist es ein fremder Ort oder sind wir vielmehr auf einer Reise in unser Inneres? Dann setzt der Groove ein, ein komplexes Netz aus verschiedenen rhythmischen Klängen, das an prasselnden Regen erinnert. „Statera Rerum“ ist auf subtile Weise jazzig, ohne dabei Virtuosität auszustellen. Bei dem Titelstück wiederum kickt die Bassline majestätisch in Halftime, am Ende jeden Taktes schmettert eine Hi-Hat: Dubstep als Sakralmusik. Die Drums verschwinden wieder, meditative Basstöne kommunizieren mit zu einem konturlosen Gleißen gefilterten Streichern und einsamen, spröden Fanfaren. Equilibrium. Der Loop von „Infinitum Eternis Anime“ ist bloß eine rhythmische Kontur, die wirkt, als sei das Drumming von Nebel, Staub oder Hall bedeckt, sodass sich bloß Konturen abzeichnen, ein Dub-Stück, in dem Signale aus einer anderen Dimension herüberhallen.

Das Album verdichtet sich in einer geradlinigen, gelassenen, abgeklärten Techno-Nummer, deren sprödes Riff nur aus drei Tönen besteht. Die eigentliche Hookline läuft ganz leise im Hintergrund mit. Das schönste Stück auf dem Album ist „Ilojim“: eine ruhige, weiche, schwebende Bassline, verhallende Gitarrentöne, eine Orgel. Klänge aus einer anderen Zeit, kaum noch hörbar, kaum noch zu verstehen, dennoch verschränken sie sich auf unwahrscheinliche Weise. In der Art, den Groove bloß anzudeuten, erinnert das Stück an Wolfgang Voigts „Live’s a Gas“. „In Via“ ist überraschend funktionaler Techno. Die feierfreudige, beinahe housige Energie löst Vril im breitwandigen, schwergängigen, müden „Spes“ auf: Diese Mattheit schlägt in schulterzuckende Gelassenheit um.

Schließlich verabschiedet sich Vril: Die gleichmütigen Pads von „Eos“ zeigen an, dass er für einen Augenblick seinen inneren, spirituellen Frieden gefunden hat. Beim letzten Stück mahnt uns dagegen schon wieder ein irres, gepitchtes Zwitschern, wachsam zu sein. Alexis Waltz/Felix Hüther