Illustration: Dominika Huber

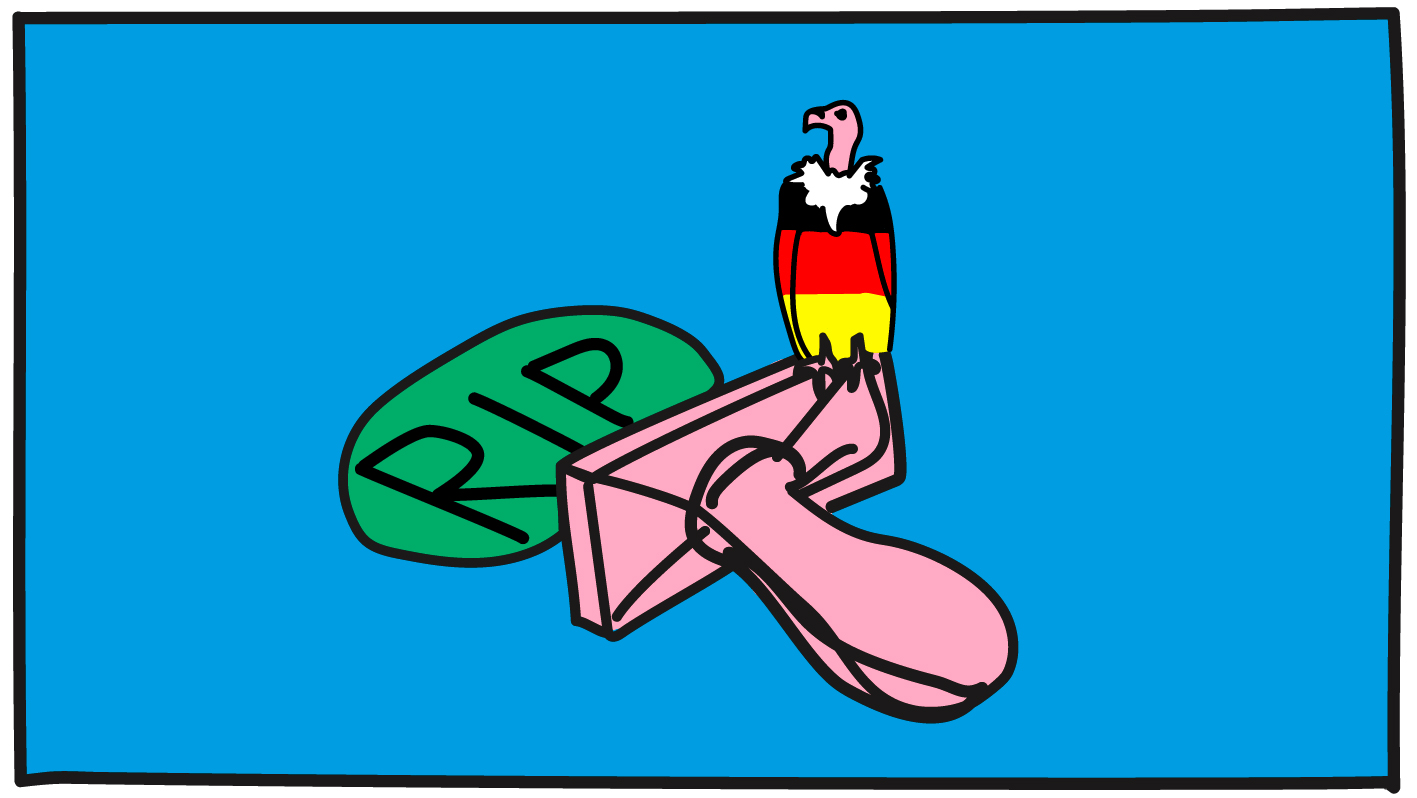

Sind Clubs Kulturorte? 2020 wurde diese Frage sogar im Bundestag diskutiert. Auch wenn es steuerrechtlich Verbesserungen gab, geht auch dieses Jahr ohne die geforderte Baurechtsreform zu Ende – und das Clubsterben weiter. In Berlin gibt es immerhin Gründe für vorsichtigen Optimismus. Aber: Die Zeit der warmen Worte ist definitiv vorbei.

Das war es dann wohl vorerst mit der Anerkennung der Clubs als Kultureinrichtungen – zumindest von baurechtlicher Seite: Dass die am 4. November vom Bundeskabinett beschlossene Novelle des Baugesetzbuches keinerlei Vorschläge zur Verbesserung der Lage der Clubs enthielt, bezeichnete Caren Lay, stellvertretende Vorsitzende der Fraktion DIE LINKE im Bundestag, als Enttäuschung. Denn was für Außenstehende vielleicht nach spießiger Bürokratie klingt, hat für die Clubs und ihre Betreiber*innen ganz reale Folgen und könnte langfristig das Clubsterben besonders in den Innenstädten weiter vorantreiben.

Dabei gab es Anfang des Jahres durchaus Grund zur Hoffnung: Am 12. Februar hatte es das Thema „Clubsterben“ tatsächlich in den deutschen Bundestag geschafft. Zum ersten Mal trafen sich Vertreter*innen sämtlicher Bundestagsparteien und Abgeordnete des Ausschusses für Bau, Wohnen, Stadtentwicklung und Kommunen mit der LiveKomm und Akteur*innen aus der Clubszene. Mit dabei: Steffen Kache, Vorstand der LiveKomm und Betreiber und Gründer der Distillery in Leipzig, Pamela Schobeß, Vorsitzende der Clubcommission Berlin und Betreiberin des Berliner Clubs Gretchen und Jakob Turtur, Clubbetreiber des mittlerweile geschlossenen Berliner Clubs Jonny Knüppel und ebenfalls im Vorstand der Clubcommission (GROOVE berichtete von der Sitzung).

Dass es überhaupt so weit kam, lag an Anträgen aus der Fraktion der Linken („Clubsterben stoppen“ vom 17. Oktober 2019), der Grünen-Fraktion („Clubkultur erhalten – Clubs als Kulturorte anerkennen” vom 13. November 2019) und zuletzt von der Fraktion der FDP („Die Blackbox-Clubszene – Kreativ und wirtschaftlich” vom 29. Januar 2020), die der Sitzung vorausgegangen waren. Auch wenn diese parteigemäß Unterschiede aufwiesen, waren sich die Fraktionen in einer Forderung jedoch erstaunlich einig: Clubs sollten endlich als Kultureinrichtungen anerkannt werden und nicht mehr wie bislang als Vergnügungsstätten.

Auf einer Ebene mit Bordellen, Spielhallen und Pornokinos

Die durch diese Zuschreibung entstehenden Nachteile sind so vielseitig wie weitreichend: Indem man Clubs als „Vergnügungsstätten” rechtlich mit Bordellen, Spielhallen und Pornokinos gleichsetzt, wertet man nicht nur die kulturelle Kurator*innenarbeit der Booker*innen und Veranstalter*innen ab. Man verkennt auch, dass Clubs hochprofessionelle Unternehmen sind, die für Berlin einen nicht unerheblichen Wirtschaftsfaktor darstellen: Eine Studie der Clubcommission belegt, dass die Berliner Clubkultur 2018 ganze 1,48 Milliarden Euro Umsatz in die Stadt brachte. Zudem schaffte die Branche mindestens 9000 Arbeitsplätze – zumindest vor der Coronakrise.

Die Einstufung von Clubs als „Vergnügungsstätten” ist demnach als Diskreditierung und Geringschätzung des kulturellen Potenzials und auch Kapitals der Szene zu verstehen – und zeugt zudem von einem fundamentalen Missverständnis von Clubkultur: Die Gleichsetzung von Clubs und Diskotheken. In Diskotheken spielt ein*e Resident-DJ jedes Wochenende mainstreamtaugliche Hits, die den kommerziellen Massengeschmack bedienen. Clubs hingegen sind Orte, in denen Kultur und Musik mit einem innovativen Anspruch kreativ weiterentwickelt werden, was letztlich den Nährboden der Musikindustrie bildet. Zudem erfüllen viele Clubs als safe spaces eine soziale Funktion für marginalisierte Menschen, organisieren Benefizveranstaltungen und stellen ihre Räumlichkeiten auch für andere Events wie Lesungen, politische Panels oder Performances zur Verfügung.

Wie sehr diese fälschliche Gleichsetzung dem Image der Berliner Clubszene in der öffentlichen Wahrnehmung schaden kann, zeigte sich erst kürzlich wieder: Als in der Charlottenburger Diskothek The Pearl eine verantwortungslose Corona-Party aufgelöst wurde und für Negativschlagzeilen sorgte, war die Aufregung besonders groß, weil die Venue satte 500.000 Euro aus dem Corona-Hilfspaket erhalten hatte. Lutz Leichsenring, Sprecher der Berliner Clubcommission, zweifelte öffentlich an, ob „The Pearl” überhaupt förderberechtigt war, da die Venue seiner Ansicht nach als Diskothek einzustufen sei und auch nicht Mitglied der Clubcommission ist. Die „echten” Berliner Clubs erhielten im Schnitt eine Summe von 85.000 Euro und verhielten sich im Angesicht der Pandemie größtenteils verantwortungsbewusst – was etwa durch den „Tag der Clubkultur” demonstriert wurde. Wenn Diskotheken wie The Pearl als „Clubs” bezeichnet werden, schadet das letztlich dem Ruf der ganzen Szene.

David gegen Goliath: Milieuschutz versus Lärmschutz

Abgesehen von der inhaltlichen Diskreditierung ist die größte Herausforderung, Clubs vor der Verdrängung aus den Innenstädten zu schützen. Ein Vorschlag, der bereits bei der Bundestagsdebatte im Februar von Linken und Grünen gemacht wurde, ist die Ausweitung des sogenannte „Milieuschutzgesetzes”. Dieses schützt die angestammte Zusammensetzung der Wohnbevölkerung in bestimmten Gebieten. Das Ausweisen von „Kulturschutzgebieten” könnte bestehende Clubs vor Verdrängung schützen und die Ansiedlung neuer Clubs auch in Innenstädten ermöglichen. Auch eine Neubewertung der Clubs als „Anlagen für kulturelle und sportliche Zwecke” könnte helfen: Dies hätte zur Folge, dass Clubs – wie laut aktueller Rechtslage – nicht mehr nur regulär in Misch- und Kerngebieten eröffnen dürften, also Gebieten, in denen ohnehin Gewerbe angesiedelt ist, sondern auch wieder in den Innenstädten. Eine wünschenswerte Entwicklung– die aktuell eher wie ein ferner Traum wirkt.

Hier kommt es nämlich naturgemäß zum alten Konflikt zwischen Anwohner*innen und Raver*innen, den auch das Innenministerium auf Anfrage des Tagesspiegels betonte: Die geforderten Änderungen „könnten den Betrieb von Clubs in Wohngebieten ermöglichen. Das wäre mit Lärmschutzvorgaben voraussichtlich nicht vereinbar und könnte Nutzungskonflikte mit Anwohnern auslösen.” Dabei gibt es auch in diesem Punkt längst Lösungsansätze: Mit dem „Lärmschutzfonds” unterstützt Berlin seit 2018 den Ausbau von Lärmschutzmaßnahmen. Anfang des Jahres kündigte Wirtschaftssenatorin Ramona Pop (Grüne) noch eine weitere Million Euro an, die im Haushalt für den Ausbau von Lärmschutzmaßnahmen in Berliner Clubs vorgesehen sei. Das war jedoch vor Corona. Wie es mit dem Projekt weitergeht scheint beim Blick auf die Website aktuell unklar.

Angesichts der notwendigen Baumaßnahmen war dieses Geld häufig ohnehin nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Daher gab es in der Diskussion um die Baurechtsreform auch einen neuen Vorschlag: Das „Agent of Change”-Prinzip. Demnach müssten Investor*innen selbst bereits beim Bau in der Nähe von schützenswerten Kultureinrichtungen für angemessenen Schallschutz sorgen. Ein ungewöhnlicher Schritt, für dessen Umsetzung es jedoch bereits positive Beispiele gibt: In der Hafencity in Hamburg wurde durch die Entwicklung eines speziellen „Hafencity-Fensters” passiver Lärmschutz für die Anwohner*innen in dem belebten Viertel gewährleistet. Zentral sei dafür das Gelten des Innenlärmpegels – also der Pegel hinter dem geschlossenen Fenster – bei Bemessung der Lärmbelästigung für die Anwohner*innen.

Dafür müssten Clubs aber natürlich erstmal als „schützenswerte Kultureinrichtungen” angesehen werden. Immerhin – einen kleinen Lichtblick gab es dahingehend 2020 dann doch noch: Ende Oktober veröffentlichte der Bundesfinanzhof ein Urteil, das bereits am 23. Juli 2020 gefällt wurde, und entschied, die Umsatzsteuer von Clubnächten von ursprünglich 19 auf sieben Prozent zu senken, wenn die Gäste hauptsächlich wegen der DJs kommen. Von diesem ermäßigten Steuersatz profitieren auch Kulturstätten wie Theater oder Konzerthäuser. Das Berghain hatte diese Regelung für sich bereits 2016 in einem viel beachteten Urteil erstritten.

„Bundesfinanzhof stellt fest: Techno ist Musik”, titelte die Süddeutsche Zeitung daraufhin nicht ohne Süffisanz. Immerhin: Das Urteil gilt auch, wenn es sich um eine regelmäßige Veranstaltungsreihe handelt, und auch für den Fall, dass die Getränkeeinnahmen die Ticket-Erlöse übersteigen. Entscheidend sei lediglich, ob während der Party „mit Konzerten vergleichbare Darbietungen ausübender Künstler*innen” stattfinden. Ein wichtiger Schritt in Richtung kultureller Anerkennung – und nicht der einzige. In Berlin gab es kürzlich doch noch Grund für vorsichtigen Optimismus: Ein im Juni gestellter Antrag von SPD, Grünen und Linke wurde im November im Berliner Abgeordnetenhaus angenommen. Darin wurden die Clubs als „ global bekanntes Aushängeschild, als kultureller Motor der Musikszene und als soziokultureller Freiraum ein fester Bestandteil Berlins” anerkannt und als Kulturstätten gewürdigt – zumindest formell.

Welche konkreten Konsequenzen sich daraus nun ergeben und vor allem wann der Berliner Senat sich all den schönen Forderungen des Antrags widmen wird, bleibt wohl abzuwarten. Allein, dafür fehlt die Zeit! Mit schönen Worten und Absichtserklärungen ist der sterbenden Clubszene aktuell mitnichten geholfen. Laut einer Umfrage des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbands (DEHOGA Bundesverband) von Ende Oktober stehen deutschlandweit bereits 94 Prozent der befragten Clubs und Diskotheken kurz vor der Geschäftsaufgabe. Und selbst wenn sich am Ende doch mehr von ihnen irgendwie durch die Krise retten können, wird der Neustart ohne staatliche Rückendeckung doch ungleich schwieriger werden – von Neueröffnungen mal ganz zu schweigen. Mit der Baurechtsreform hätte eine echte Chance bestanden, der Verödung der Innenstädte, die sich durch Corona ohnehin nur noch weiter verstärken wird, entgegenzuwirken, sie kulturell und kreativ aufzuwerten und wieder zu lebenswerten, echten sozialen Orten zu machen. Ein Chance, die leider verpasst wurde.

Dieser Text ist Teil unseres Jahresrückblicks REWIND2020. Alle Artikel findet ihr hier.