Rewind 2019: Jedes Jahr dieselbe Leier – alle überbieten sich kurz vor Schluss noch mal mit Superlativen. Wir ziehen mit, möchten dabei aber deutlich machen: Es war und ist jedes Jahr unmöglich, sich auf nur zehn oder 20 Platten zu begrenzen, die ein ganzes Jahr zu dem machten, was es war. Wir denken aber, dass die folgenden 20 Alben etwas über dieses Jahr ausgesagt haben. Darüber, welche Sounds und Themen wichtig waren, welche Produzent*innen die Szene besonders prägten oder sogar darüber, welche Aspekte im Hintergrundrauschen zu kurz kamen. Und weil das alles an sich schon erschlagend genug ist, begnügen wir uns mit einer alphabetischen Auflistung und beschränken wir uns auf nur 20 Alben, obwohl wir allemal 100 hätten auswählen können. Denn obwohl es viele zum Jahresende hin versuchen: Musik lässt sich nicht so einfach in eine geordnete, verknappte Reihenfolge bringen. Sie ist ein lautes Miteinander von Stimmen, wie es diese 20 Alben des Jahres 2019 exemplarisch zum Ausdruck bringen.

Barker – Utility (Ostgut)

Sam Barker stellt mit seinem ersten Longplayer als Solokünstler eine steile These auf: Nützlichkeit und Schönheit schließen sich nicht aus. Im Gegenteil. Utility bringt einen so noch nicht gehörten, atemberaubenden Sound hervor und lässt Techno so fresh und filigran wirken wie noch kein anderes Album in diesem Jahr. Alles kann, nichts muss. Dass Barkers Überlegungen tiefer gehen, als die der meisten kontemporären Produzent*Innen, zeigen alleine schon die Titel der Songs. Diese heißen eben nicht „Untitled Track 4”, sondern „Gradients of Bliss” oder auch „Hedonic Treadmill”. Da Worte Realität schaffen, fügt er so seinen Kunstwerken eine weitere, tiefere Bedeutungsebene bei. Ob dann hier mal tendenziell Basic Channel-Dubtechno tangiert wird, oder mal da der Fokus auf klassischen Ambient-Strukturen liegt, spielt gar keine allzu große Rolle. Denn das Endprodukt ist ganz und gar Sam Barker. Der Versuch Parallelen zu ziehen, Utility irgendwie kategorisieren zu müssen, wird schlussendlich doch scheitern und würde dem Album nicht gerecht. Der Leisure System-Mitbegründer zeigt mit seinen neun texturreichen, polyphonen Parallelwelt-Melodien, wie ein Genre sich immer weiter wandeln und wachsen kann. Clubmusik für Außenseiter, die Jahresalbumcharts eines jeden Musikmagazins und Nächte, die zu Tagen werden. Ach ja: Eine Kickdrum sucht man auf dieser LP übrigens vergeblich. Vermissen tut man sie nie. Andreas Cevatli

Bella Boo – Once Upon A Passion (Studio Barnhus)

Es gibt diese Platten, da hört man den ersten Song und man weiß: Das hier wird ein Lieblingsalbum. Once Upon A Passion von Bella Boo ist so eine, bis hin zum Ambientstück „Stars” auf Position Sechs bekommt denn auch jede Nummer sofort ein Herzchen verpasst – und selbst dieser Track ist mehr als ein Interlude, Bella Boos inspirierter Umgang mit Vocal-Samples macht’s möglich. Der erste Longplayer der inzwischen in Los Angeles lebenden Schwedin müsste also, wenn es nicht ganz blöd läuft, die Herzen unzähliger Menschen auf der ganzen Welt erobern.

Once Upon A Passion ist keine dieser Platten, die mit Kennermiene goutiert werden, am Ende aber doch ruckzuck auf Nimmerwiedersehen im Regal verschwinden. Nein, diese hier hört man wieder und wieder. Für die Arbeit an diesem entspannten und aufgeräumten Album kehrte Bella Boo, eigentlich heißt sie Gabriella Borbély, nach Stockholm zurück. Dort hatte man ihr die Studioräumlichkeiten gekündigt, und so kostete sie im Sommer nochmal die letzten Wochen in ihrem alten Studio aus. Gerade mal zwei Jahre ist es her, dass die Schwedin ihre allererste EP Music Playing veröffentlicht hat. Die war nichts Besonderes, Deep House mit starker Detroit-Anlehnung eben. 2018 dockte sie dann bei Studio Barnhus an, bereits der Track „Boyboy“ präsentierte eine viel klarere und eigenständigere Idee ihres Sounds.

Auch Bella Boo-Tracks erfinden House natürlich nicht neu, die Basics bleiben dieselben. Die schwedische Produzentin hat aber ein Händchen für irre lebendige Arrangements und für melodische Elemente, die sich in kürzester Zeit ins musikalische Gedächtnis einschleichen. Das schließt Samples mit ein, die catchy sind, ohne dabei irgendwie allzu vordergründig zu funktionieren. Im großartigen Opener „Can’t Leave You Like This” sorgen rollende Percussions für Drive, darunter wummert eine steppende Bassline, darüber Dub-Effekte und dezent euphorische Harmonien in einem Sounddesign, das sich anschlussfähig an moderne Popmusik zeigt. Im nächsten Stück, „She’s Back!” heißt es, regiert ein House-Beat mit knappen Synkopen, dazwischen immer wieder Garage-Vocal-Samples. In „Tuesday” betritt eine traurige Jazz-Trompete die Bühne – die ist natürlich Lichtjahre entfernt vom Free Jazz-Pionier Ornette Coleman und seinem Album The Shape Of Jazz To Come, das, wenn man mit der Lupe sucht, auf dem Cover zu sehen ist.

Einen echten Popsong hat Once Upon A Passion auch zu bieten: Auf dem tollen „Girlfriend”, das irgendwo zwischen Saint Etienne und dem Shuggie Otis-Klassiker „Aht Uh Mi Hed” einzusortieren ist, singt Bella Boo selbst. Auf dem Track „Way Chill” kollaboriert sie mit dem aus L.A. kommenden Rapper Def Sound. Ebenfalls an dieser Platte mitgewirkt hat der Studio Barnhus-Kollege Axel Boman, der ist auf „Do The Right Thing” zu hören. Seit Ultramarine in den frühen Neunzigern hat man eine 303 nicht mehr so schön zwitschern gehört. Wie gesagt: eine Lieblingsplatte. Holger Klein

Boreal Massif – We All Have An Impact (Even Hippies Do) (Pessimist Productions)

Wenn jemand sein Projekt wie der Bristoler Produzent Kristian Jabs Pessimist nennt, dann gehört der Klimawandel für ihn allemal in den näheren Themenkreis. We All Have An Impact (Even Hippies Do) irritiert da zunächst einmal mit dem frontalen Titel, auch weil man nicht ganz sicher sein kann, ob der Einschub in Klammern ironisch gemeint oder lakonische Feststellung ist. Gemeinsam mit Reuben Kramer alias Loop Faction geht Pessimist jedenfalls auf seinem Label Pessimist Productions jetzt unter dem Namen Boreal Massif ökologische Fragen an. Musikalisch begnügt sich das Duo dabei mit Field Recordings als Referenz auf die Umwelt, ohne dass diese Aufnahmen von Schritten, Vögeln oder Vinylknistern selbst eine klar erkennbare Botschaft übermittelten. Sie bilden auch eher das Hintergrundrauschen für die zwölf Nummern dieses Albums, das in Bristoler Tradition an instrumentalen Hip Hop und Bassmusik anknüpft, ohne etwas davon allzu heftig in den Vordergrund drängen zu lassen. Zur Krise tanzen – oder sie wegbassen – ist für Boreal Massif anscheinend keine Lösung. Mehr rhythmisch grundierter Ambient als Clubmusik, liegt über den Stücken eine tiefe Skepsis, die sich das Baden in apokalyptischem Bombast verbietet. Und dieser leicht diffuse, zugleich fein austarierte Zustand des Dazwischen, den Boreal Massif schaffen – Nachdenklichkeit, Trauer, Wut kann man darin hören –, ist viel stärker, als ein Bemühen um größtmögliche Eindeutigkeit sein könnte. Massive. Tim Caspar Boehme

Bufiman – Albumsi (Dekmantel)

Ob als Wolf Müller, Bufiman oder unter seinem bürgerlichen Namen Jan Schulte, der Düsseldorfer Producer ist für einige der aufregendsten Platten der vergangenen fünf Jahre verantwortlich. Albumsi ist sein Debütalbum als Bufiman und bereits bei Erscheinen ein Fall für die Abteilung Future Classics. Die zehn tendenziell eher epischen als radioformatkurzen Nummern schwanken zwischen den knapp sechs Minuten des Auftakts „Galaxy“ und des letzten Tracks „Rave The Forest“, die auch als inhaltliche Klammer die Pole des hier ausgebreiteten Universums zwischen frühem HipHop, New Age und Proto House markieren, und den dreizehneinhalb Minuten des Acid-Tracks „Pantasy“. Sie klingen, als hätten Quiet Village ein Italo Disco-Balearic-Album in den Compass Point Studios ausgenommen. Durchflutet von einer unwiderstehlichen Synthese aus suchtstoffhaltigen Vintagebeats und organischen Percussion-Drumsounds zitiert sich Schulte vornehmlich durch die Dancefloors der 80er-Jahre, aber so geschickt, dass stets etwas Eigenes entsteht, das sich souverän aus der Abhängigkeit vom Original befreit. So hallt in „Sara Sara“ ein Echo von Supermax’ „Love Machine“ wider, während im bereits erwähnten „Pantasy“ Yello anklingt. Manch Vogelstimme ist zu vernehmen, auch an Reminiszenzen an Genreklassiker wie Manuel Göttschings E2-E4 mangelt es nicht. Trotzdem verfügt Schulte über ein Maß an Originalität, das auch viele Künstler, die weniger Sample-basiert arbeiten, nur selten erreichen. Oft genug wirkt Albumsi wie ein Soundtrack zu Claude Lévi-Strauss’ anthropologischem Jahrhundertwerk Traurige Tropen. Auch Balearic-Liebhaber, die sich nur einen Longplayer pro Jahr zulegen möchten, sollten die Anschaffung von Albumsi erwägen. Die Polls können kommen. Harry Schmidt

Cassius – Dreems (Caroline Records)

Bis vor drei Jahren dachte man noch, Cassius sei ein Projekt, das seine Zeit in den späten Neunzigern gehabt habe – und nur da funktionierte. Damals, zum Höhepunkt des French Touch-Sounds, erschien der Klassiker Cassius 1999. Als Philippe Zdar und Hubert „Boom Bass“ Blanc-Francard im neuen Jahrzehnt zwei weitere Alben herausbrachten, schien sich das Projekt überholt zu haben. Bis 2016 eine neue LP herauskam. Ibifornia hatte ein schönes Cover und gab sich ein wenig psychedelisch-bekifft, doch die permanenten Gitarrenriffs im Nile Rodgers-Stil nervten und die Songs zündeten nicht. Auf Dreems machen es die beiden Franzosen besser. Es ist eine Sommerplatte geworden, die, beginnend mit den ersten Klavierakkorden des Intro-Tracks „Summer”, unverschämt catchy und verdammt unterhaltsam ist. Weiter geht es mit „Nothing About You”, einem Stück, das an die frühen Achtziger und an den Sound von Chris Blackwells legendärem Compass Point Studio in Nassau erinnert. Als Sänger gastierte John Gourley von Portugal The Man in Zdars Motorbass-Studio. Kurze Zeit später lässt der Track „Fame” ein bisschen an Flash And The Pan denken. Mike D von den Beastie Boys ist auch wieder zu hören, schon lange ist er ein Freund des Hauses. Auf den besten Nummern des Longplayers, „Don’t Let Me Be” und „Dreems”, steht aber die Pariser Sängerin Owlle im Mittelpunkt. Der opulente Cassius-House-Sound wird hier zu Popmusik. Eine andere Stadt als die Modemetropole Paris kann man sich als Entstehungsort solcher Musik heute eigentlich auch gar nicht mehr vorstellen. Philippe Zdar erlebte das Erscheinen des Albums tragischerweise nicht mehr. Zwei Tage vor Release verunglückte er im Alter von 52 Jahren tödlich. Holger Klein

Caterina Barbieri – Ecstatic Computation (Editions Mego)

Damals in den Neunzigern war die Welt noch in ihren Fugen. Über Attac politisierten sich Scharen von Jugendlichen, die Simpsons waren genial und Trance (also gesprochen: Trens) versetzte Tänzer in der ganzen Welt in Trance (gesprochen: Troahns). Während Fridays for Future-Demos nur lose an damalige Versammlungen erinnern und die Simpsons ein Schatten ihrer selbst sind, ist der Trance seit einiger Zeit wieder auf dem Vormarsch. Das hat sich nun auch bis zur Mailänderin Caterina Barbieri rumgesprochen; so scheint es. Mit gerade mal drei eilig hintereinander produzierten und veröffentlichten Alben hat es Barbieri geschafft, in möglichst vieler Munde zu sein und selbst hartgesottene Veteranen zu Tränen zu rühren. Ihre Modular-System-Drones und Buchla-Synthesen bauten bis dato immer wieder von Neuem eine Spannung auf, für die der geneigte Körper schlicht Ventile braucht. Diese überbordende Sublimität von „Undular“ bis „INTCAEB“, die sich aus schwelenden und auf- und abschwellenden Synth-Sounds ergab, war faszinierend wie überwältigend. Mit ihrem Neuling Ecstatic Computation schlägt sie nun den Trance-Weg ein, den auch ihr Landsmann Lorenzo Senni schon virtuos ging, und erinnert an die gute, alte Zeit. Und das klingt trotz aller Harpsichord-hafter Barockigkeit wieder sehr ergreifend und vor allen Dingen far out futuristisch. Lars Fleischmann

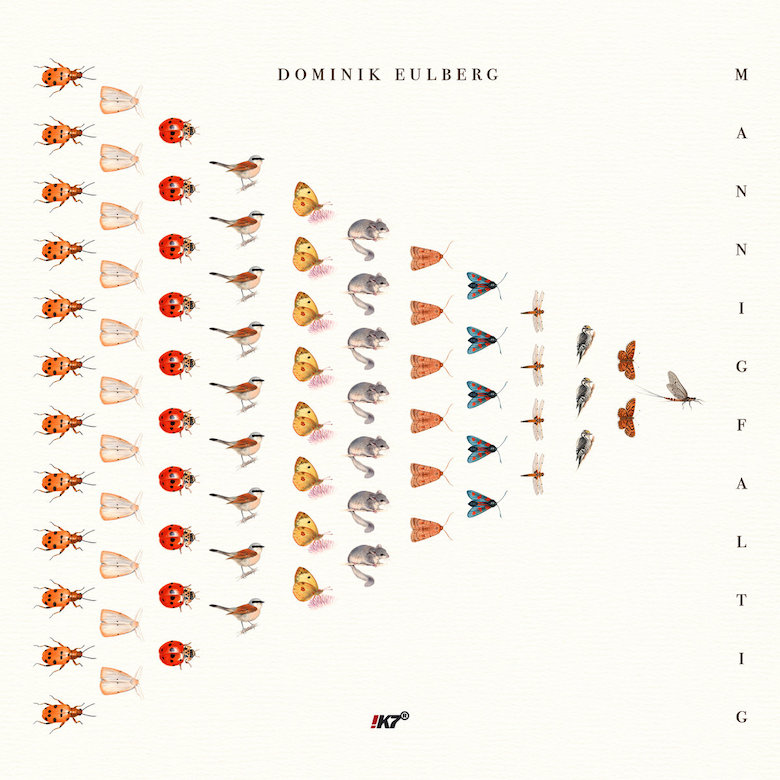

Dominik Eulberg – Mannigfaltig (!K7)

Dominik Eulberg gibt seinem neuen Album ein schönes, deutschsprachiges Wort als Titel – Mannigfaltig. Dominik wäre nicht Eulberg, wenn er nicht noch einen Schlenker einbauen würde: denn mit faltig wird nun auf eine Vielzahl von Faltern, Fliegen, Flugtieren generell angespielt. Nicht zum ersten Mal tritt er mit seinem angenehmen Minimal Techno gleichsam als Biologe auf. Schon seine früheren Veröffentlichungen geizten nicht mit schönen, der Natur entlehnten Titeln. Auf Mannigfaltig fällt einem zuerst das schöne Cover ins Auge. Darauf zu sehen ist auch ein Siebenschläfer. Hat sich Eulberg da vielleicht selbst verewigt? Denn seine Musik ist so zuckersüß und angenehm, wie es nur ein Siebenschläfer sein kann. Eulberg entführt in die geliebte belebte Natur, der warme Klang bettet die Trommelfelle sanft in Moos, die elektronischen Sounds klingen organisch wie dem Wald und Flur entnommen, ohne, wie es bei Matmos zum Beispiel der Fall ist, das selbst zum Thema zu machen. „Eintagsfliege” macht den Anfang und setzt die Messlatte hoch. „Zweibrütiger Schneckenfalter” klingt noch einen Hauch verträumter. Viele der beschriebenen Tiere beginnen ihr Leben im Wasser als Larven. Und auch das schafft Eulberg hier wunderbar darzustellen. Nicht ohne dabei richtig tanzbaren Techno an den Start zu bringen, der einen euphorisch mit den Faltern fliegen lässt. Das Rasseln und Knirschen am Anfang von „Dreizehenspecht” klingt, als ob eine Handvoll Steine aneinander riebe, die gläserne Melodie ist wörtlich von selbigen Vögeln mit ihren Stupsmäulern pickend vorgetragen. „Vierfleck” ist auch mal etwas düsterer. „Fünffleck-Widderchen” ist glatt melancholisch, und seine schwimmende Melodie gehört mit zum Schönsten, was das Album zu bieten hat. „Sechslinien-Bodeneule” hat was von den frühen Boards of Canada, so unaggressiv und Trance-like kommt es daher. Der Synthie in „Goldene Acht“ summt herum wie das Flattern des Posthörnchens, dessen Weg es von Blüte zu Blüte führt. Also: Nach über acht Jahren Wartezeit ein neues Album von Dominik Eulberg. Und es ist gut. Lutz Vössing

Efdemin – New Atlantis (Ostgut Ton)

Im Sommer 2018 sitzen drei Musiker*innen im Berliner Acud Club und schichten zarte Drones. Vielleicht 50 Menschen sind gekommen, um ihnen zuhören. Das Trio nennt sich PNIN und eins ihrer Mitglieder ist Philip Sollmann, der mit großem Ernst eine Drehleier bedient. Nur ein paar Tage später wird Sollmann unter dem Namen Efdemin dann wieder im Berghain auflegen, wo er seit Jahren Resident ist. Zumindest von außen sieht es so aus, als würde Sollmann ein musikalisches Doppelleben führen. Das letzte Efdemin-Album etwa ist nun fünf Jahre alt. Decay war ein schnörkelloses Stück Techno, das die alte Achse zwischen Detroit und Berlin nochmal neu verlegte. Unter bürgerlichem Namen komponierte Sollmann zwischenzeitlich über ein Jahr lang mit dem mechanischen Instrumentarium des Komponisten Harry Parch. Oder er aktualisierte zusammen mit Konrad Sprenger und Oren Ambarchi Ideen der Minimal Music. Privat beschäftigte Sollmann sich nach einem Japan-Aufenthalt mit der Musik buddhistischer Rituale. Der gemeinsame Nenner dieser Musiken ist vielleicht ihr repetitives Moment.

New Atlantis ist nun so etwas wie das Amalgam all dieser Betätigungsfelder. Bemerkenswert ist, dass die diversen Bestandteile sich hier niemals gegenseitig ausbremsen, sondern tatsächlich ineinandergreifen – als sei es eine Selbstverständlichkeit, gleichzeitig wie eine Chain Reaction-Platte und eine Phill Niblock-Aufnahme zu klingen. Vermutlich liegt das an der Produktion: Drones können ob ihrer klanglichen Dickflüssigkeit einen Clubtrack schnell verkleben, bei Efdemin bleiben sie stets so luftig, dass das perkussive Fundament intakt bleibt. Im Gegenzug schielt keine der (durchaus flotten) Kickdrums auf New Atlantis so sehr auf den Floor, dass alles andere nur noch Garnitur wäre. Stattdessen bemüht Sollmann sich um ein wohl austariertes, gänzlich unhierarchisches Klangbild. New Atlantis klingt nüchtern, fast analytisch – was aber etwa den Titeltrack nicht daran hindert, über die Spielzeit von rund 15 Minuten eine fast transzendentale (Club-)Erfahrung zu evozieren.

Apropos Titel. Den des Albums (und auch die einiger Tracks) hat sich Sollmann bei Francis Bacon geliehen, dessen gleichnamige Schrift New Atlantis vor etwa 400 Jahren erschien. In Bacons Text ist dieses neue Atlantis (das alte war schon bei Platon untergegangen) eine Südseeinsel, auf der eine Symbiose aus Technologie, Wissenschaften und Künsten nicht nur Erkenntnisgewinn sondern auch die soziale Praxis sichert. Die Versprechen der damals noch ganz jungen Aufklärung scheinen in Bacons Utopie schon eingelöst, sie lässt sich heute (trotz und wegen ihres kolonialen Beigeschmacks) wie der Ausgangspunkt einer Erzählung der Moderne lesen. Im Kontext von Techno denkt man bei Atlantis aber vielleicht auch an Jeff Mills oder an das einst von Drexciya beschworene, afrofuturistische Unterwasser-Utopia. Efdemins Bacon-Bezug triggert ein thematisches Spannungsfeld, das er keinesfalls entschlüsseln will, sondern sich assoziativ entfalten lässt: Wie ist das mit den kulturellen Identitäten in einem vermeintlich globalisierten Genre? Und was ist vom utopischen Potenzial von Techno eigentlich geblieben? In einer Zeit, in der Clubkultur zu einer Bemessungsgröße von Wirtschaftsstandorten zu verkommen droht, stellt New Atlantis die richtigen Fragen. Christian Blumberg

FKA Twigs – Magdalene (Young Turks)

Man sagt: Hindsight is always 20/20. Bedeutet so viel wie: Im Nachhinein weiß man es eh immer besser. Auf Tahliah Barnett aka FKA Twigs im Speziellen bezogen, muss man leider feststellen: Die Musik der Britin hat nicht die Welt verändert und in den letzten Jahren war sie hauptsächlich auf Grund ihrer früheren Beziehung mit dem Twilight-Star Robert Pattinson in den Schlagzeilen. Zum weltweiten Phänomen taugt das allemal, nachhaltige Karrieren bauen sich dennoch anders auf. Immerhin werden die meisten Künstler*innen nach dem ersten Album nicht besser, sondern, naja, schlechter. Soll sich jetzt alles mit Magdalene, ihrem zweiten Album, ändern. Wo der Erstling LP1 zwar einschlug, doch der Krater kleiner blieb als befürchtet oder erhofft, weil sich der futuristisch-angehauchte R’n’B dann doch schnell tot spielte, versucht es der Zweitling nochmal anders. Der Opener „Thousand Eyes“ bedient sich dann gleich bei Vashti Bunyan, bei Joanna Newsoms Ys oder auch bei der neuen Stimmversessenheit von Holly Herndon. Kommen wir direkt zu des Pudels Kern: Magdalene ist viel eindeutiger eine Sache der persönlichen Präferenz. Ein Spalter, wegen dem Freundschaften zerbrechen könnten. Also tritt der Autor mal kurz ins Spotlight: Ich finde die Platte viel besser als meine FB-Insta-Bubble. Und das obwohl – oder gerade weil – ich den Buzz beim Erstling nicht verstanden habe. „Home With You“ klingt wie 18+ und die Produktionen und Beats von Skrillex, Benny Blanco sowie Nicolas Jaar sind purer Pop, klar. Aber ich weine auch bei Filmen, wenn das Drehbuch es vorgibt – zum Beispiel beim Intro von Disneys Oben. Wer da kalt bleibt, ist #teampattinson, also ein lustloser Vampir. Lars Fleischmann

Giant Swan – Giant Swan (Keck)

Giant Swan sind wie ein zu lang angespannter Muskel: Es zuckt, ziept und spannt nach einer Weile, weil die steinerne Härte von Konvulsionen heimgesucht wird. In kürzester Zeit haben sich Robin Stewart und Harry Wright einen exzellenten Ruf erspielt, der vor allem auf ihre Live-Sets zurück geht. Die nämlich bedienen das Verlangen nach Eventisierung und Authentizität gleichermaßen. Das Set-Up der beiden Briten ähnelt dem von Harsh Noise-Projekten: Jede Menge Pedals und ein Mikro sorgen für den notwendigen Krach, viel zu gucken gibt es bei den größtenteils improvisierten Auftritten obendrein. Hochleistungssport, Maschinen-Fetisch, grenzenlose Virilität – das sind Giant Swan. Im selben Zug ist jede einzelne Kick perfekt mit dem Puls der Zeit synchronisiert, wie auch ihr selbstbetiteltes Debütalbum auf ihrem eigens gelaunchten Label Keck beweist. Da gibt es die teutonischen Grooves von EBM, die poröse Soundästhetik von Industrial und natürlich Analog-Techno auf den Nacken, dass selbst Blawan darunter einbrechen würde. Uptempo, Midtempo – drunter geht’s, wie im Falle des Vocal-Ambient-Stücks „Peace Fort 9”, nur selten zu. Das macht auf Albumlänge aber natürlich genau das, was es soll: Tierisch viel Laune. Ob es allerdings genauso viel Halbwertszeit hat, ist fraglich. Zu viel Anspannung tut auf Dauer schließlich weh. Kristoffer Cornils

Holly Herndon – Proto (4AD)

Künstliche Intelligenz als gleichwertige Kollaborateurin zu engagieren, wird wohl das nächste große Ding im Bereich elektronischer Musik. Ob Sonys Kreativ-Tool Flow Machines, Darren Cunninghams ausgeklügelter Kompositions-Algorithmus Young Paint, mit dem er als Actress gemeinsame Sache macht, oder jener codegenerierte Pop der Youtuberin Taryn Southern, der eher aus Notwendigkeit entstand: Es ist keine Zukunftsmusik, wenn von lernenden Systemen und ko-produzierender KI die Rede ist. Dieser Ansatz, dieser Sound wird bereits entwickelt und – so scheint es – stetig besser. Doch eine echte künstlerische Intervention lernender Systeme gelang bisher noch niemandem. Spoiler: Auch Holly Herndon nicht, das sagt sie selbst. Was auf Proto passiert, ist musikalisch trotzdem viel mehr als das bloße Zurschaustellen artifizieller Assistenz. In mal gediegener, mal atonal verstörender Form ist hier die lernende Phonetik-KI Spawn zu hören, die Holly Herndon zusammen mit Ehepartner Mat Dryhurst und Colin Self in langwierigen computerlinguistischen Lernverfahren zum Mitglied eines Gesangsensembles trainiert hat. Chorale Erhabenheit und Pitch-getränkte Stimmmodulation vereint die Komponistin, die gerade ihren Doktor in Stanford beendet hat, schnörkellos mit pochendem Glitch-Pop zwischen dekonstruierten Clubsounds. Die Resultate sind oft überwältigend. Etwa im sirenenhaften „Alienation”, dessen Titel dank undurchdringlicher walls of pads und dem Duett Herndon/Spawn tatsächlich Programm ist. Bei „Eternal” oder dem euphorisierenden „Frontier” funktioniert die Kombination auch mit Trap-Beat oder Reggaeton-Dembow. Seit Platform, dem Vorgänger, ist Holly Herndon eben nicht nur stimmlich gewachsen, sondern auch als Arrangeurin von Melodie und Rhythmus. Einer der faszinierendsten Belege dafür ist vielleicht das abschließende „Last Gasp”: Gesang im Spannungsfeld von Elfen und Maschinen, polyphon verwoben, schwebt über einer raunenden Tiefenstaffelung aus Bass und Distortion. „Last gasp of a dying man, time’s on my side”. Der Punkt, an dem das Emotionale Mensch und Tier vorbehalten war – er wird wahrscheinlich bald schon überschritten. Holly Herndon präsentiert den ersten echten Prototypen dieses ominösen Unterfangens. Nils Schlechtriemen

Innere Tueren – Innere Tueren (KANN)

Mit der Debüt-LP Innere Tueren schlägt der bis dato nur in Leipziger Kreisen bekannte Ergin Erteber erste Wellen jenseits der ostdeutschen Hypestadt. Auf den 15 Tracks in gerade mal 40 Minuten schafft er eine gelungene Melange aus Deep House, Ambient und Downtempo-Skizzen. Ganz in der Tradition des ortsansässigen KANN-Labels bespielt er die softere Seite des Genres, verzichtet auf ballernde Kickdrums und quietschende Synthesizer, sondern setzt den Fokus auf verspielte Melodien, vernebelte Flächen und sonnige Schwingungen. Titel wie „Oberfeld“ wären auf einer Dwig-LP nicht Fehl am Platz, doch fehlt zum großartigen Album die Vielfalt. Auf Titeln wie „Entfernungen“ und „On Starlet Ocean (III)/94 Sunrise Mix“ versucht Innere Tueren, den dahinplätschernden Downtempo-Fluss zu durchbrechen, allerdings nur mit verhaltenem Erfolg. Insgesamt ein sehr kohärentes, nicht zu aufdringliches Album, wie gemacht für die ersten Sonnenstrahlen im Görlitzer Park bei einer Jazzzigarette. Christoph Umhau

J-Zbel – Dog’s Fart Is So Bad The Cat Throws Up (Brothers From Different Mothers)

Die beiden bisher erschienenen EPs von J-Zbel tragen Titel, die von Videos auf YouTube oder Pornhub stammen könnten: How I Made My Mom & Sis My Sexbot Slaves und Hyena Sticks Head In Elephant’s Butt. Die erste LP des französischen Trios setzt da nun noch einen drauf: Dog’s Fart Is So Bad The Cat Throws Up. J-Zbel bringen zurück, was Techno lange gefehlt hat: Humor und ein bisschen Anarchie. J-Zbel kommen aus der südfranzösischen 500.000-Einwohner-Stadt Lyon mit ihrer umtriebigen Clubszene. Auch ihr Heimatlabel Brothers From Different Mothers, gerne als BFDM abgekürzt, ist in Lyon ansässig. Man hat großen Spaß am Krawall und am Fleddern der Vergangenheit. Ambient Party Turns Into Orgy heißt eine BFDM-Compilation. Das beschreibt die Ausrichtung des Labels ganz gut. Bei J-Zbel sind es Rave-Signale, die eine niemals enden wollende Orgie zwischen Hardcore, Breakbeat, Gabber und Trance feiern. Von belgischen Hoover-Sounds bis zum Emulator II-Perlentaucher-Vogel-Sample, hier tummelt sich einfach alles.

In der Öffentlichkeit geben sich J-Zbel gesichtsvermummt. Rein äußerlich haben die drei die Welt der Rave-Crews sicherlich nicht neu erfunden, man könnte zum Beispiel an Altern-8 und ihre Schutzmasken denken. Auf der Bühne treten J-Zbel, von der Vermummung abgesehen, schlicht sympathisch und hochkonzentriert auf, es bleibt nicht mal Zeit für seltsame DJ-Handbewegungen. Live kommt das Trio dabei überraschend linear, etwas abgespeckter und deutlich weniger rave-krawallig rüber. Auf Platte erinnern J-Zbel mehr an den UK-Hardcore-Sound der Jahre 1991 bis 1993. Force Mass Motion und das Label Rabbit City könnte man an dieser Stelle namedroppen. Oder Edge Records sowie das Phil Wells-Label Basement Records. Die Kombination aus straightem Techno und Breakbeats steht auch bei den drei Vermummten aus Lyon hoch im Kurs. Weitere Referenzen: Trance aus Mailand oder Rave-Romantik im Sinne von Future Sound of Londons „Accelerator”. Im J-Zbel-Stück „Tunnel Vision” treffen Breakbeats auf extrem gut gelaunten Trance. Das ist schon ziemlich Kid Paul-Dubmission-Style, eine Zeitreise in den Berliner Planet des Sommers 1992.

Wenn J-Zbel retro sind, dann stets mit einem breiten Grinsen im Gesicht. Doch im Mittelteil von Dog’s Fart Is So Bad The Cat Throws Up zeigt das Trio, dass es mehr ist als ein Novelty-90s-Rave-Act. Nun tauchen Stücke auf wie „Rustie Le Clown”, eine Hommage an den Glasgower Produzenten Rustie und seine Crunk-Tracks. Es gibt sie also, die subtileren, weniger plakativen Momente. Das darke „Bertrand au mont d’or ist einer von ihnen, so wie auch das großartige „Sebulba“, eine Kollabo mit dem BFDM-Labelmate Simo Cell. Der Track klingt wie eine bekiffte Trap-Coverversion von Kenny Dopes Voguing-Klassiker „The Ha Dance”. Gegen Ende der LP regiert dann wieder das Referenzsystem aus den Rave-90s. „Diablo Verde Part II” pendelt sich irgendwo ein zwischen Marc Spoon an einem Sonntagmittag im Frankfurter Dorian Gray und jener UK-Breakbeat-Spielart, die einem grenzenlose Euphorie als Melancholie verkauft. Den Schlusspunkt markiert der im Hardcore-Stil fröhlich hüpfende Signature-Tune des Trios aus Lyon, er trägt den schlichten Titel „The J-ZBEL Anthem”. Nach 50 Minuten fragt man sich, wann man zuletzt so viel Spaß an einem Techno-Album hatte. Holger Klein

Octo Octa – Resonant Body (T4T LUV NRG)

Ein Resonanzkörper ist in der Musik beim Instrument der Teil, der innen hohl ist und durch seine Schwingungen den hervorgebrachten Ton verstärkt. Im Englischen heißt das schlicht sound box oder auch, ganz wörtlich übersetzt, resonating body. Wenn die Produzentin Maya Bouldry-Morrison alias Octo Octa ihr jüngstes Album jetzt Resonant Body nennt, dann meint sie damit vermutlich nicht in erster Linie Musikinstrumente, sondern menschliche Körper, hat aber durchaus ebenfalls die Schwingungen im Sinn, die diese Körper ihrerseits verstärken und weitergeben können.

Was bei Octo Octa ein Spiel auf mehreren Ebenen ist. Da sind zunächst die Körper auf der Tanzfläche, an die sich die Musik des Albums fast durchgehend richtet. Da ist andererseits zugleich der Körper von Maya Bouldry-Morrison, zu dem sie sich seit ihrer etwas stilleren Platte Where Are We Going? von 2017 öffentlich bekennt, als Transgender nämlich, ursprünglich sollte der Titel jenes Albums sogar Trans lauten. Ihr Körper resoniert inzwischen mithin auf andere Weise als zu Beginn von Octo Octas Karriere.

Resonant Body wurde als spirituelles Werk angekündigt. „Spirituell“ meint in diesem Fall wohlgemerkt nichts explizit bekenntnishaft Religiöses, sondern vielmehr eine Hinwendung zum Körper im weitestmöglichen Sinn, insbesondere im ekstatischen. Denn abgesehen von der Nummer „My Body Is Powerful“, die Ambient-Klänge und Field Recordings von Vogelstimmen zu einem introspektiven Intermezzo kombiniert, ist das jüngste Soloalbum von Octo Octa durchgehend eine Feier des Körpers im Club. Eine Feier, die sich der heroischen Rave-Phase vor rund 30 Jahren in einer Mischung aus affirmativer Aneignung und retrospektiver Melancholie annimmt.

Gleich im ersten Titel, „Imminent Spirit Arrival“, kommt unter anderem der klassische „Woo! Yeah!“-Break zum Einsatz. Das direkt anschließende „Move Your Body“ zitiert sogar den guten alten Hoover-Sound, wie man ihn aus Technohymnen à la „Dominator“ von Human Resource kennt. Bei Octo Octa dienen diese Elemente allerdings nicht als reine Geschmacksverstärker für Dancefloor-Monster, sondern sind oft gebrochen durch kontrastierende Tonlagen. „Imminent Spirit Arrival“ setzt über den verwendeten Technobeat etwa auch elegische Gitarrenklänge, die noch einmal klarstellen, dass die Techno-Revolution, wie andere Umwälzungen ebenso, längst vorüber ist, selbst wenn sie die Vorstellung davon, was ein Club ist, gründlich durchgeknetet hat und ihre Spuren bis heute nachklingen.

Der „Dancefloor“ wird von Octo Octa aus allen erdenklichen Richtungen angesteuert und behutsam neu entworfen, mit Mischformen aus Techno und House, geradem Drumcomputer und gelegentlichem Drum ’n‘ Bass-Breakbeat. So ziemlich alles scheint erlaubt. Stilistischer Purismus ist Octo Octas Sache beileibe nicht. Und die Freude, merkt man, ist am Ende bei ihr immer stärker als die Melancholie.

„Resonant Body“ überzeugt, bei allem konzeptuellen Überbau – dem mit der Platte verbundenen politischen Plädoyer Octo Octas für die Anerkennung von Transgender – und der bittersüß reflektierten Aneignung der Rave-Kultur vor allem als ein Album, das vom Willen angetrieben ist, dass man zu ihm tanzt. Resonanzkörper kann dabei jeder Körper sein, der sich davon bewegen lässt. Und das dürfte bei diesem Angebot nicht allzu schwer fallen. Tim Caspar Boehme

Robag Wruhme – Venq Tolep (Pampa)

Über Gabor Schablitzki, dem man seinen 74er-Jahrgang genauso wenig anmerkt wie Leonardo DiCaprio, ist in etwa alles geschrieben worden. Ähnlich den 1000 Affen, die unendlich lange auf die Schreibmaschine einhacken und dabei irgendwann einen Shakespeare schreiben, durften sich Generationen an Schreiberlingen abarbeiten an den stets verwirrenden Titeln, den fein-perlenden Melancholik-Dance-Tracks oder gleich den legendären Remikksen (sic!). Darf man vom ersten Album seit acht Jahren also Erstaunliches erwarten? Nur so halb. Ist es denn von Nöten zu verwundern, wenn man doch eine Sprache inklusiver austarierter Grammatik entwickelt und etabliert hat? Die Antwort lautet genauso wie bei Radiohead: Nee. Apropos: Der Auftakt mit den beiden Stücken „Advent” und „Westfal” (beide mit der Sängerin Lysann Zander) klingt den Mannen um Thom Yorke gar nicht unähnlich; würde ganz gut als B-Seite zu Kid A-Zeiten durchgehen. Generell klingt diesmal viel nach englischem Abseit-Pop um die Jahrtausendwende, Warp-, Skam-Umfeld. Dazu gesellen sich die bekannten micro-gecutteten Samples und die kleinteiligen Beats, die den halbstarken Präpotenten in der Bahn mit seinen Hyper-Bass-Bluetooth-Boxen gar nicht mal so glücklich machen werden. Es geht um Berührung, um Zuwendung, um Schmusen im Sonnenaufgang. Nichts für Romantik-Feinde, sehr wohl was für Sonntagabende mit engen Freunden und einer Flasche Barbados-Rum. Lars Fleischmann

Rod Modell – Captagon (Tresor)

Sommer, Sonne, Dub Techno. Der Sound, bei dem man druff und nach drei durchgeschwitzten Nächten immer noch alles checkt, weil die Hüll-mich-fest-in-einen-Hauch-aus-Hall-Akkorde nur einsam rumtröpfeln und jeder Aufmerksamkeitsstörung mit rot gerahmten Augen entgegenspringen. Rod Modell, der Deepchord-Dude, zwirbelt seit über 20 Jahren an seinem Gerätepark herum und hat so ziemlich alle Facetten von Dub und Techno schon einmal ausgereizt – denkste! Schließlich wäre Modell nicht der Pfeife rauchende Wolfgang Voigt aus Detroit, würde er den Zauberberg nicht regelmäßig auf neuen Routen besteigen. Im Nebel, ohne Seil, free solo! Captagon, sein Debüt auf Tresor, schmeißt der Dub-Engel aus Motor-City unter seinem eigenen Namen raus. Da kippt einem vor Verwunderung die Kinnlade runter, taugten doch Rod Modell-Scheiben in der Vergangenheit eher als Ambient für Psychonauten im fortgeschrittenen Achtsamkeitsstadium. Sinneswandel oder schizoide Sound-Tendenzen – eine verknackst vor sich hin rauschende Deepchord-Platte ist Captagon aber auch nicht geworden. Dafür treiben die Stücke mit ihren locker-lässig aus der Hüfte geschossenen 150 Beats pro Minute zu sehr an. Ganz schön gewagt, die ganzen Couchkrieger*innen mit Gabber-Light aus ihren Haremshosen zu schütteln. Dabei ist der Zinnober doch eigentlich ganz zahm. Wir reden hier immer noch von Dub Techno! Und da wummert in der gähnenden Leere immer ganz schön viel rum. Zumindest bei Rod Modell. Christoph Benkeser

rRoxymore – Face To Phase (Don’t Be Afraid)

Wenn Produzent*innen Grenzen ausloten und die Wirkung von Sounds in neue Kontexte bringen, können Momente entstehen, deren Sog komplett vereinnahmt. rRoxymore gelingt das mit ihrem Debütalbum auf eine Art, die fast befreit wirkt. Da öffnet sie beispielsweise hakelige, glitchige Rhythmen für einen weichen Ton, der wie eine atmende Oboe klingt („Hectadrums”). Es wirkt besonders, aber nicht gezwungen. Irgendwie schafft es die Produzentin, die vermeintliche Grenze zwischen digitalem und akustischem Klang unbemerkt einzuebnen. rRoxymore hat viel Erfahrung mit Clubmusik, hat kickende House-Tracks mit eigenem Schliff auf die Tanzfläche gebracht. Bei Face To Phase greift sie Clubsounds auf und überführt sie in wörtliche Hallräume, die Ekstase in nachhaltige Zufriedenheitswellen ausufern lassen. Auch wenn die Beats, die mal auf 4/4-Kicks, öfter aber auf Breaks aufbauen, den Tracks Druck verleihen, stehen sie nicht im Zentrum. rRoxymore integriert sie eher in ihre Soundcollagen aus Field Recordings, polyrhythmischer Percussion, verfliegenden Klängen und eingängigen Melodien, als dass sie diese um die Beats herum baut. Sie kreiert dadurch Clubmusik, ohne ihre Vorstellung von Sounds darauf festzunageln. Durch diesen feinen Perspektivwechsel zeigt rRoxymore auf einnehmende Weise spannende Möglichkeiten von Clubsounds. Philipp Weichenrieder

Soundstream – Love Remedy (Soundstream)

Die Streicher sind verstimmt, der Groove klingt ein wenig ziellos und zu minimal und zu discoverliebt gleichzeitig. Wegen des discolastigen Samplings in diesen Tracks denkt man an ItaloJohnson, an Mr. Tophat & Art Alfie oder an Theo Parrish. Die Stücke klingen beiläufig, im Bass haben sie aber doch ein massives Fundament, das ihnen eine unerwartete, schleppende Schwere gibt. Sie sind gleichzeitig melodischer und reduzierter als die Musik vieler anderer Producer*innen.

Soundstream ist seit den Neunzigern unersetzlicher Teil des Berliner Elektronik-Kosmos. Dennoch ist er eine geheimnisvolle Figur: Er gibt keine Interviews, produziert keine Podcasts oder Boiler Rooms und legt nur selten auf, etwa in der Panorama Bar. Wie Monolake, DJ Pete, T++ oder Shed wurde er im Umfeld des Berliner Plattenladens und Vertriebs Hardwax sozialisiert. Mit seiner Leidenschaft für Disco und House nimmt er dort aber eine absolute Sonderstellung ein. Gerade auf seinem Debütalbum, das zum 20. Geburtstag des Projekts erscheint, wird nochmal deutlicher, dass er von den Loops und vom Repetitiven kommt.

Es geht darum, der Komplexität und Vielstimmigkeit von Disco aus der Perspektive der Wiederholung Herr zu werden. Das Arrangement auf eine einzige Stimmung zu reduzieren. “Timm wiederholt die instrumentalen Soundschleifen so lange und so stur, dass es einem fast stupide vorkommt. Aber so fangen der Funk und die Seelenfülle des historischen Materials erst so richtig schön an zu strahlen”, schrieb Jan Kedves in seiner Review.

Stichwort Seelenfülle. Disco hat etwas Anmaßendes: Die Musik versucht ein Bild des Glücks zu erschaffen, den Schmerz zu verwerfen. Die Acid House-Revolution potenzierte dieses Glück ins Unermessliche. In Berlin bildete Acid House (und was danach kam) einen musikalischen Katalysator für die Euphorie des Mauerfalls. Viele eingefleischte Westberliner wie die Hardwax-Macher konnten damit nicht connecten. Vielleicht trugen sie noch zu viel von der Schwere des Mauer-Berlins in sich. Diese Melancholie wird vielleicht durch den retrospektiven Modus des Albums noch deutlicher als in früheren Soundstream-Produktionen.

Die enorme Spannung in den Stücken entsteht aus dem Kontrast zwischen den brillanten, strahlenden Samples und dem derben, massigen Groove. Soundstream setzt sich zu etwas in Beziehung, das ihn fasziniert, das er aber nicht reproduzieren kann – und will. Disco drückt ein Glücksgefühl aus, das das Feiern unter den Bedingungen von Techno und House vorbereitet hat, sich aber auch sehr davon unterscheidet. Ihm geht es darum, den Kontakt zu halten zwischen verschiedenen Epochen, Musikstilen, Arten zu Feiern und Lebensgefühlen.

Trotz ihrer Discolastigkeit tauchen seine Tracks in den verschiedensten Zusammenhängen auf. Das mit Errorsmith produzierte “To Our Disco Friends” war einer der größten Crossover-Hits überhaupt. Vielleicht, weil Soundstream und Errorsmith die elementare Dynamik von Disco so deutlich auf einen elementaren Impuls reduzieren können, dass der genuine Drang zu tanzen auch für Leute begreifbar wird, die überhaupt nicht auf Disco stehen.

Viele Techno- und House-Producer aus den Neunzigern produzierten in ein paar Jahren mehr als hundert Maxis. Dieser Eskalationslogik setzt Timm eine extreme Verknappung entgegen. In 20 Jahren sind bis zum Album nur elf Maxis erschienen. Die Tracks handeln von Feierlaune, aber sie machen es sich alles andere als einfach. Soundstream nimmt die Musik ernster als die Bands, die sie ursprünglich aufgenommen haben. Auf den überbordenden Reichtum und die Sinnlichkeit von Disco reagiert er mit einer einsiedlerhaften Demut. Alexis Waltz

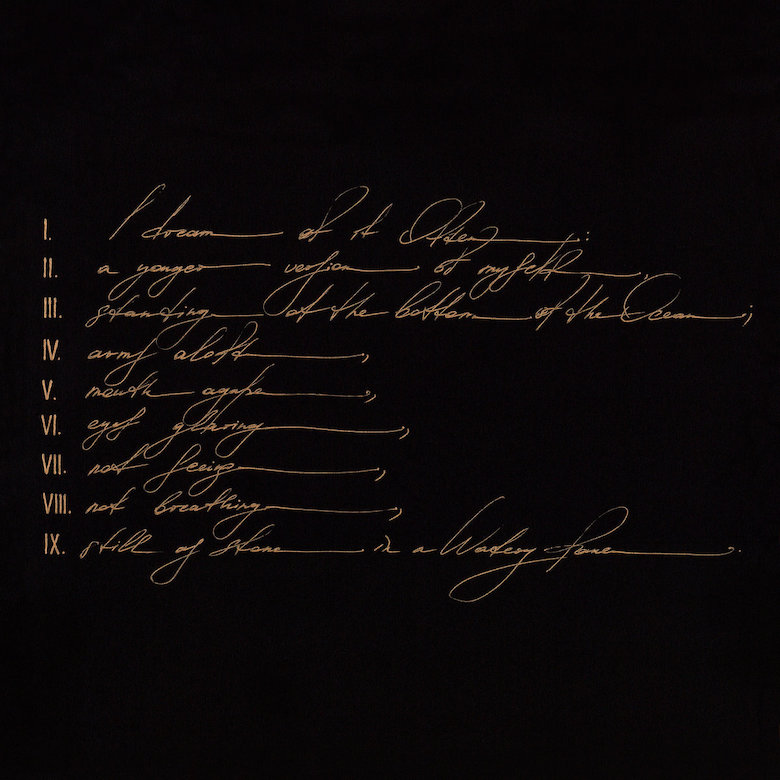

Telefon Tel Aviv – Dreams Are Not Enough (Ghostly International)

Das neue Album von Telefon Tel Aviv ist nicht nur das erste nach einer ganzen Dekade, sondern auch das erste ohne den 2009 überraschend verstorbenen Mitgründer Charlie Cooper. Und dafür, dass sich Joshua Eustis gewagt hat, neben seinen verschiedenen anderen Projekten nach langer Zeit auch TTA wiederzubeleben, möchte man ihm von den ersten Tönen des sakralen Openers „I Dream It Often” an sofort dankbar sein. Dreams Are Not Enough erfüllt all das, was man sich von einem TTA-Album erhofft und noch viel mehr: futuristisches Sounddesign mit Liebe fürs Detail über großartigen Songs, die zwischen Ambient, Wave, post-industrieller Elektronika und einer alles einnehmenden Melancholie die gewohnten Wurzeln haben, aber inzwischen sicher auch schon mal bei Andy Stott zu Besuch waren. Und auch Dreams Are Not Enough schafft es, große futuristische Pop-Entwürfe wie „Arms Aloft” neben shoegazige Drones zu stellen und trotzdem noch wie aus einem Guss zu wirken. Stefan Dietze

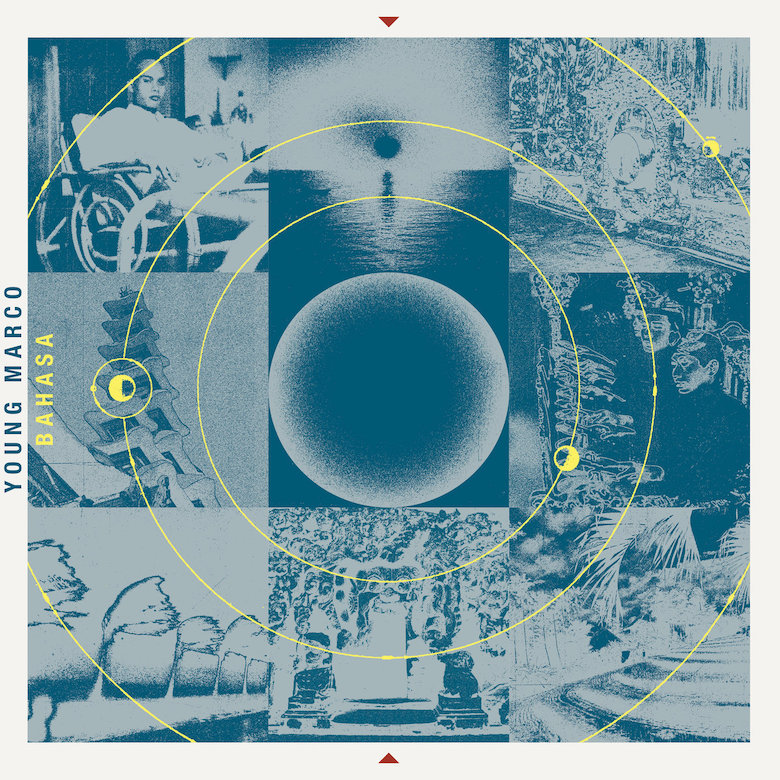

Young Marco – Bahasa (Island Of The Gods)

Marco Sterk aus Amsterdam hat in knapp zehn Jahren vor allem mit seinem schalkhaften Witz reüssiert. Deepness und ein Verständnis von House als Spielplatz schwangen auch immer mit. Bahasa überrascht angesichts dieser Bio. Denn mit diesem Album entlässt der gefragte Remixer eine Reihe ernsthafter Electronica-Tracks in die Welt. „Bahasa” bedeutet in vielen Sprachen Süd- und Südost-Asiens „Sprache”, und besonders Rituale des Buddhismus bauen hier die Datenbank des Klangmaterials: Glöckchen, Glocken, Obertongesang. Sie schimmern wie Mandelbrod-Fraktale in neuen Farben und beliefern Tracks wie „Temple On A Road”, „Sacred Spaces”, „Time Before Time”. Und es klappt. Beim Spielen mit verwehten Cheapo-Synthies und klassischen Ambient-Tricks macht Young Marco hier eine wunder-deepe Musik ohne Vierviertel-Beat. Christoph Braun