Dieser Beitrag ist Teil unseres Jahresrückblicks REWIND2023. Alle Artikel findet ihr hier.

Oceanic – Choral Feeling (Nous’klaer Audio)

Oceanic und Nous’klaer haben eine gemeinsame Geschichte. Seit 2014 sind drei EPs des Deutsch-Holländers J.M. Oberman auf der Rotterdamer Institution für ungewöhnliche Clubmusik erschienen. Sie lassen eine konsequente Soundentwicklung erkennen. Zunächst veröffentlichte Oceanic melodischen House mit interessanten Sample-Ansätzen. 2019 wurde es gewagter und schneller, trotzdem dominierten weiterhin dicke, auffällige Lead-Synths. Mit der Choral Dance EP kam vergangenen Herbst nicht nur ein Vorgeschmack aufs jetzige Album, sondern auch der Mut zu ungewöhnlichen Songstrukturen und vor allem: zur menschlichen Stimme.

So verfolgt Choral Feeling einen konzeptionellen, teilweise sogar spirituellen Ansatz. Er wolle die Leute wieder dazu bringen, ihre eigene Stimme als Instrument zu erkennen, sagt Oberman. Schließlich sei das Singen in den letzten Jahrzehnten aus den westlichen Kulturen immer weiter verschwunden. An der Idee festhaltend, dass alle mit einer Stimme Ausgestatteten auch singen können, lud er Freund:innen ein, ihm die ihre zu leihen. Über gemeinsame Sing- und Aufnahme-Sessions oder Sprachnachrichten kam so das Material für Choral Feeling zusammen. Von tatsächlich als Vocals erkennbaren Elementen bis hin zu kleinen perkussiven Details gibt hier die Stimme den Ton an.

So verfolgt Choral Feeling einen konzeptionellen, teilweise sogar spirituellen Ansatz. Er wolle die Leute wieder dazu bringen, ihre eigene Stimme als Instrument zu erkennen, sagt Oberman. Schließlich sei das Singen in den letzten Jahrzehnten aus den westlichen Kulturen immer weiter verschwunden. An der Idee festhaltend, dass alle mit einer Stimme Ausgestatteten auch singen können, lud er Freund:innen ein, ihm die ihre zu leihen. Über gemeinsame Sing- und Aufnahme-Sessions oder Sprachnachrichten kam so das Material für Choral Feeling zusammen. Von tatsächlich als Vocals erkennbaren Elementen bis hin zu kleinen perkussiven Details gibt hier die Stimme den Ton an.

Choral Feeling sei die Energie, die aufkommt, wenn man singt – „besonders als Gruppe”, sagt Oceanic. „Es harmonisiert die Wellenlängen von Energie in Körper und Geist.” Tatsächlich ist dieser esoterische Ansatz vom Nutzen der eigenen Stimme als selbstheilendes Instrument weltweit verbreitet und wird etwa in schamanischen Ritualen oder spirituellen Singkreisen regelmäßig eingesetzt.

Für manche mag sich Choral Feeling deshalb zu verschroben anfühlen. Dabei könnte das Album die Brücke zwischen organischen und elektronischen Elementen, dem Natürlichen und Künstlichen schlagen. Bei aller Liebe zum Konzept muss eine solche LP aber auch inhaltlich überzeugen können, und hier punktet Oceanic mit der kreativen Ausarbeitung seines Ansatzes.

Der Opener „Wren’s Joy” mutet mit seiner schrägen Melodieschleife fernöstlich an, ein langes Stöhnen ergänzt stimmungsvoll die Bassline. Danach verbinden sich funkelnde Arps mit rhythmischen Choral-Samples. Auf „KxT” regieren höhlenhafte Dubstep-Vibes, die durch menschliches Gestotter noch mystischer als ohnehin wirken, und „Cac/cio” zeigt auf, wie ein Genremix aus Downbeat und Footwork klingen könnte.

An Ideen mangelt es Oberman auf Choral Feeling nicht. Deren Ausführung scheint immer dann am erfolgreichsten, wenn die Stimmen nicht ganz so offensichtlich als solche eingesetzt werden. Mit all den verspielten Eigenheiten und kreativen Vocals versetzt das Album in ähnliche Zustände sanfter Euphorie, wie es damals Four Tets There Is Love In You schaffte.

Im zweiten Teil von Choral Feeling erinnert die Nutzung der Samples mehr an SOPHIES Hyperpop-Entwurf und ähnliche Internet-Meme-Genres. Das mag Fans der Kaugummi-Ästhetik gefallen, beißt sich aber mit dem ernsthaften Ton der ersten Albumhälfte. Im Gesamtpaket bleibt Choral Feeling dennoch überzeugend. Eine beeindruckende Umsetzung eines Konzeptes, die sich traut, vieles anders zu machen. Und damit die Message unterstreicht, doch öfters den Mund aufzumachen und selbst zu singen. Leopold Hutter

Kassem Mosse – Workshop 32 (Workshop)

Neues aus der Werkstatt. Und wie es scheint, wurde dort ein bisschen aufgeräumt. Bei Gunnar Wendel alias Kassem Mosse herrscht andererseits eigentlich immer Ordnung. Doch zeigt sich die beim Leipziger Produzenten mitunter in anderer Form als durch penibel abgezirkelte Arrangements, wie man sie im House schon mal vorfinden kann. War sein erstes Workshop-Album, Workshop 19, noch von vollendeter Rumpeligkeit, mit fiepig-verhangenen Synthesizern, hat er ein paar Platten und fast zehn Jahre später, auf Workshop 32, den Überblick ein wenig erleichtert. Transparenter wirken seine Produktionen jetzt, die Rhythmen rasseln vereinzelt zwar noch mit deutlicher Seitenlage über die Tonspuren, aber diesmal haben Beats und Sounds bei aller Komplexität eine merkliche Klarheit.

Das geht hin bis zu Techno-Studien wie „B1”, in der Kassem Mosse sich seinen eigenen Reim auf Jeff Mills’ heroische Tage in den frühen Neunzigern zu machen scheint. Andere Tracks wie „C1” geben sich in ihrem Ansatz abstrakter, skelettierter, überhaupt ist fast in allen Fällen die Beschränkung bei den Dingen, die gleichzeitig geschehen, als verbindender Ansatz herauszuhören. Nicht immer schreit das nach Tanzen, wobei man manchen Nummern einfach ein bisschen Zeit lassen muss. Im Zweifel geht es dann erst im letzten Viertel zur Sache. Und das tut es. Tim Caspar Boehme

Sam Goku – Things We See When We Look Closer (Permanent Vacation)

Beim Münchner Haus Permanent Vacation pflegt man seit Alters her eigentlich eine Vorliebe für entspannte Spielarten von House, darunter gern diverse Disco-Neubelebungen, Stichwort Wolfram. Doch gab es daneben immer die ruhigeren Platten irgendwo weiter draußen, mit mehr oder weniger Beat. Den Zodiac Free Arts Club etwa, auch den entspannungsgesegneten schottischen Lord Of The Isles hatte man schon im Programm.

Wer an diese Seiten von Permanent Vacation denkt, wird sich vermutlich weniger über den Labeleinstand Sam Gokus wundern, der mit Things We See When We Look Closer sein zweites Album herausgebracht hat. Der Produzent Robin Wang, wie er bürgerlich heißt, wohnt ebenfalls in München, auf die Zusammenarbeit mag sich das positiv ausgewirkt haben. Man könnte jetzt sagen: „Ach ja, ein weiteres Downtempo-Album im Katalog.” Stimmt erst einmal. Doch Sam Goku hat einiges mehr im Angebot als ausgeschlafene Rhythmen zu abgehangenen Akkorden. Auf seiner Klangpalette finden sich Ambient, Field Recordings oder sogar Techno im herkömmlicheren Sinn. Und dann ist da noch eine weitere Seite, die wenig mit Genrekonventionen zu tun hat, dafür umso mehr mit einem Gespür für, man könnte sagen: Magie.

Dass Sam Goku ein chinesisch-deutscher Musiker ist, erklärt womöglich eine Vorliebe für wiederkehrende chinesische Sprachsamples, die nach öffentlichen Durchsagen klingen, oder Perkussion, die man, einer klischeegeprägten Wahrnehmung folgend oder mangels alternativer Beschreibungen, als „asiatisch” bezeichnen könnte. Bestimmte Beckenklänge, überhaupt das ganze Schlagwerk, das sich unter die im Club gebräuchlicheren Beats mischt, geben seinen Produktionen, ob sie jetzt zum Tanzen oder für weniger eindeutige Zwecke gedacht sind, einen eigenen Charakter, der zum verbindenden Element der stilistisch recht unterschiedlichen einzelnen Nummern wird. Da beginnt bei ihm die Zauberei.

Bei der Rede von Magie besteht immer die Gefahr, dass man einer bestimmten Inszenierung, der Musik etwa, oder, bei sich selbst, Fantasien beziehungsweise Projektionen auf den Leim geht. Doch bedeutet „Magie” ja zunächst einmal nicht mehr als ein bestimmtes Vermögen, das man Worten, Handlungen oder in diesem Fall der Musik zuspricht. Was man verstehen könnte als die Kraft, einen beim Hören in andere Zustände zu versetzen. Das ist prinzipiell mit jeder Musik – gut, vielleicht mit fast jeder Musik – möglich, doch das Zusammenspiel von Geräusch, Sprache und im weitesten Sinn tribalistischen Rhythmen bei Sam Goku verleiht dem Ganzen etwas Mysteriöses, das nicht an die Wiederholung bewährter musikalischer Muster denken lässt, sondern an etwas – großes Wort – Neues. Und Sam Goku führt alles in einem großen Fluss zusammen, der permanent in Bewegung und naturgemäß nie derselbe bleibt. Im Ergebnis hört man das Album als ein zusammenhängendes Ganzes, dessen Teile wie unterschiedliche Facetten einer übergeordneten Idee wirken.

Ein bisschen mag die Klangwelt auf Things We See When We Look Closer, um einen Vergleich zu riskieren, in ihren drumcomputerfreien Momenten an die ähnlich verführerischen Synthesizer-Exerzitien des britischen Duos Téléplasmiste auf ihrem Album To Kiss Earth Goodbye erinnern. Wobei diese Herren mit ihren bemerkenswerten Kreationen vermutlich sogar magische Zwecke im engeren Verständnis verfolgen. Bei Sam Goku ist die Sache offener, ohne einen zu vermutenden esoterischen Hintergrund. Auch das ist ein großer Vorzug seiner Platte. Tim Caspar Boehme

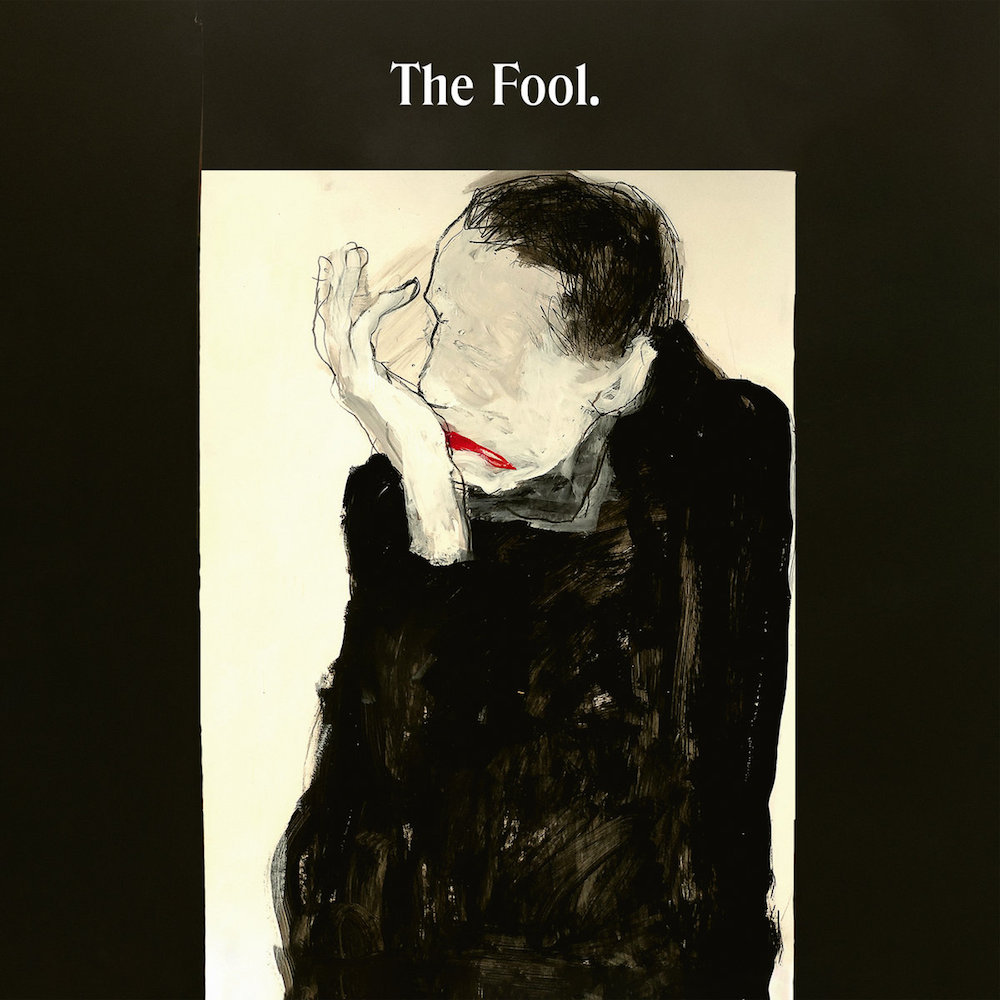

De Ambassade – The Fool (Optimo Music)

De Ambassade, der holländische Anrufbeantworter von Joy Division, schwappt mit einer Coldwave an die Nordseeküste von Optimo Music. Man checkt nach drei Sekunden, dass das nix mit Sommer, Sonne und Strandkorb wird. Pascal Pinkert, der Ambassador von De Ambassade, denkt nicht umsonst über das Leben und seine Abgründe nach. Er befolgt damit die alte Tatort-Weisheit: Wenn’s nicht lustig wird, bleibt’s traurig.

The Fool gibt sich deshalb gar keine Mühe, gegen die Gesamtscheiße anzukämpfen. Von den ersten Synthesizer-Sirenen bis zum letzten verschrammelten Seufzen: ein Lamento, das die Randale sucht, aber den Rausch wählt. Dazwischen knarzen Stimmen-Schnipsel, als hätte der Wu-Tang Clan einen Kung-Fu-Kurs für niederländische Ninjas abgehalten. Die zerschnipseln wie auf „Oh Light, Oh Flame” kurz die Wolkendecke, tauschen aber bald wieder Säbel gegen Sehnsucht – auf „De Dwaas” setzt man sogar kurz auf die schottischen Highlands über, um den Dudelsack-Trail nach Frühlings-Vibes abzutrampeln. Zappelfipsis springen danach rum, während sie versuchen, „Verwijder Jezelf” auszusprechen. Dazu grinst der Geist von Ian Curtis. Gscheid schön! Christoph Benkeser

James Holden – Imagine This Is A High Dimensional Space Of All Possibilities (Border Community)

Das neue James-Holden-Album geht gleich gut los: fiepende Synths, große Melodiebögen, lebhafte Drums und Samples. Keine Geheimniskrämerei, alles liegt auf dem Tisch: vorbei sind die Tage großer Konzepte. Laut Holden ist sein viertes Album jenes, das sein Teenager-Ich eigentlich schon immer mal machen wollte. Nach wie vor inspiriert von Piratensendern aus seiner Kindheit, nachempfunden einer Vision von Raves, lange bevor er alt genug war, selbst an ihnen teilzuhaben. Nachdem er zuletzt mit Bandbesetzung auf Tour war, arbeitet der Produzent nun weiter mit dem Input seiner Animal-Spirits-Kolleg:innen; Schlagzeug und Tabla, Saxofon, Bassgitarre und viele weitere Instrumente sind vertreten, in guter Gesellschaft von Modularsynthesizer und Sample-Datenbanken.

Das Ergebnis ist farbenfroh und frei von Genre-Konventionen, lässt einen Virtuoso wie Mr. Scruff erahnen und kreiert ein Paralleluniversum, in dessen Welt eine dichte Sound-Collage verschiedene Wesen zum gemeinsamen Feiern verbindet. Hoffnung, Freiheit und endlose Möglichkeiten regieren auf den zwölf Stücken, die sowohl in Kopfhörern als auch auf großen PAs überzeugen werden. Die Tage des Party-DJs Holden sind zwar gezählt, den Geist der Rave-Kultur lässt er dennoch weiterleben. Leopold Hutter

Surgeon – Crash Recoil (Tresor)

„Ich kann darin Coil, King Tubby, Detroit Techno und The Cure hören”, sagt Anthony Child über sein neues Album. Es ist das Erste seit fünf langen Jahren. Einer Periode, in der er sich selbst nicht mehr sicher war, was es für ihn überhaupt noch zu erforschen gebe. Die Musik von Surgeon ist eine qualmende Lokomotive, die schwer atmend über die Gleise rattert, die Waggons voll beladen mit feinstem Klang-Porzellan, das mit sphärischem Hintergrundwabern und Rohbau-Polyrhythmen handbemalt wird, statt mit aufdringlicher Technoekstase vorlieb zu nehmen.

Das Album ändert nichts, aber auch wirklich gar nichts an diesem Schema, verdickt den Sound eher noch, ist das Epoxidharz im Gehörgang. „Tiefer statt weiter” ist die offensichtliche Schlussfolgerung.

Was außerdem hängen bleibt: Surgeon nimmt sich Zeit, lässt im ersten Stück „Oak Bank” beispielsweise knappe vier Minuten lang keine führende Kick scheppern, zelebriert die Hinführung zum kompletten Remmi-Demmi. Ein Sinnbild für das Album, ist es doch ein gekonntes Spiel mit der Erwartungshaltung der Hörer:innen. Die Sounds wabern im Raum, suchend, bis sie sich konsequenterweise zusammenfügen und eins ergeben. Momente der Perfektion. Andreas Cevatli

Tzusing – 绿帽 Green Hat (PAN)

Fünf Jahre ist es her, dass Tzusings gefeiertes Debütalbum 東方不敗 erschienen ist. In der Zwischenzeit veröffentlichte er eine Split-EP mit M.E.S.H., die den Wechsel zu PAN markierte, nachdem seine Labelheimat lange L.I.E.S. gewesen war, und Beyoncé benutzte einen Track von Tzusing in einem Werbespot für ihre Sportmodemarke. Nun erscheint seine zweite LP 绿帽 Green Hat – erneut auf PAN. Beyoncé und PAN, das sind zwei gegensätzliche Pole, die bei Tzusing Sinn ergeben.

Nicht dass 绿帽 Green Hat Pop wäre: poppige Lead-Melodien spielen hier keine Hauptrolle. Aber so aneckend einige Harmonien und Geräusche klingen, so sehr kann man sich die mächtigen Drums und die spannungsgeladene Atmosphäre als Musik in einem Action-Blockbuster vorstellen. Und das ist im besten Sinne gemeint. Denn Green Hat schafft Momente von cinematischer Größe: Angst, Bedrohung, Spannung, Beklemmung.

In „Idol Bagge” etwa empfangen unheilvolle Streicher und die verängstigte Schnappatmung einer weiblich klingenden Person. Irgendwann setzt ein hallendes, spooky Gelächter ein und es entspinnt sich ein Track, der den Wahnsinn einer zum Mord entschlossenen Person vertonen könnte. Oder „Clout Tunnel” feat. Suda: ein langsamer Breakbeat und eine rotzige Melodie erinnern entfernt an The Prodigy und lassen eine Matrix-Kampfszene vor dem inneren Auge erscheinen.

Es könnten alles auch Szenen aus der Neuverfilmung der Geschichte sein, die Tzusing dem Album zugrunde gelegt hat und in der der titelgebende grüne Hut vorkommt. Sie stammt aus dem China des neunten Jahrhunderts: Ein Geschäftsmann ist viel auf Reisen, seine Frau alleine zuhause. Sie findet im verwitweten Nachbarn einen Liebhaber. Die Affäre wird erschwert, als ihr Ehemann doch mal länger zuhause ist. Sie näht ihm einen grünen Hut, den er tragen soll, wenn er die Stadt verlässt – dieser ist das geheime Zeichen für ihren Lover, dass die Luft rein ist. Die Geschichte fliegt auf, der grüne Hut ward zum Symbol für Untreue.

„To wear a green hat is the chinese symbol of a cuckold” sagt im Intro des Albums eine maschinelle Stimme. Wer als Mann in China einen grünen Hut trägt, droht zum Gespött zu werden, weil er zu verstehen gibt: „Meine Frau betrügt mich”. Dieses Gespött, die Abschätzigkeit, die das Wort „Cuckold” beinhaltet, ist die Brücke von sexueller Untreue zu traditionellen Männlichkeitsvorstellungen. Tzusing denkt auf Green Hat über toxische Männlichkeitsbilder im zeitgenössischen China nach, die sich leicht auf Europa ausweiten lassen. Auch hier gibt es das Bild des heterosexuellen, entmännlichten weil betrogenen Mannes. Eine betrogene Frau hingegen gilt nicht als weniger weiblich.

Die Aggressionen, die diese Vorstellungen in sich tragen und auslösen, kann man auf Green Hat erfühlen. Außerdem finden sich auf diesem Album, das voller beunruhigender Geräusche ist, viele Sounds, die an klischeehafte Männlichkeitsbilder denken lassen: Tiefe Männerchöre, knurrende Tiere, schreiende Affen, Alarmsirenen, Automotoren.

All das klingt nach mehr Theorie, die sich beim Hören aber nicht aufzwingt. Die Stimmungen sind mitreißend. Auch den Club vergisst Tzusing nicht: „Gait” ist Techno mit tribalistischen Trommeln, „Endure Ruthless” langsamer, wilder EBM (Matrix grüßt wieder). Die auf 147 BPM stampfende, trockene Kick des Closers „Residual Stress” kann man sich gut in einem konzentrierten DJ-Workout vorstellen. Der Track und somit das Album schließen mit einem keuchenden Aufschrei, als hätte jemand ein Messer in den Bauch gerammt bekommen. Vielleicht ein Versuch, symbolisch das Patriarchat abzustechen. Cristina Plett

Maara – The Ancient Truth (Step Ball Chain)

Mit dieser LP debütiert Maara auf dem von Rosa Terenzi 2020 gegründeten, inzwischen renommierten Label Step Ball Chain. Durch ihren beständigen Output hat die aus Montreal stammende Künstlerin sich inzwischen eine breite Palette an Tracks aufgebaut, die mal raviger, mal breakiger dahinsteppen. Was sie alle eint und Maaras Stil beschreibt, sind zum einen die Verbindungen, die sie zwischen den Genres schafft, und zum anderen das Spiel mit Filtern und Resonanzen, wodurch ihren Stücken oft eine besondere psychedelische Qualität entspringt. Bestes Beispiel für beides ist wohl der Track „Highrollerz” auf der Fancy Feast EP auf dem Brüsseler-Amsterdamer Label Kalahari Oyster Cult.

Auch auf the The Ancient Truth mixt Maara verschiedene Genres und verbindet Trip-Hop und Bass mit Trance und House. Überrascht wird man auch mal mit melodischen Drum’n’Bass-Krachern wie „Just Give Me Time”. Insgesamt ist die LP aber eher ruhiger gehalten und eher weniger Stücke sind für den Dancefloor konzipiert. Vielmehr als persönlicher Begleiter für den dieses Jahr etwas zögerlichen Sommerbeginn. Vincent Frisch

Matthew Herbert x London Contemporary Orchestra – The Horse (Modern)

Herberts neues Album mit dem London Contemporary Orchestra ist das voodooeskeste, was ich jemals von einem britischen Produzenten gehört habe. Postkoloniale Geisteraustreibung aus der britisch-zerstörten Seele („The Truck Follows The Horse”)? Ich will beim besten Willen nicht wissen, wo diese Sounds herkommen.

Denn die Dinge haben ihre eigene Sprache, jenseits der Sprache der Menschen („The Horse Is Quiet”). „The Horse Is Put To Work” spiegelt sehr seltsam das französische Autorenkollektiv Tiqqun im Jahr 1999; logischerweise kickt da der Beat rein. Und hier macht ausnahmsweise das dumm-soundästhetische Berliner-Bar25-Kater-Humpeln Sinn. „The Horse is the Hardware” erinnert an Detroit Techno. „The Horse is Winning” ist „Le Sacre Du Printemps”, das durch Stravinskys Feuervogel gefaltet wird. Ist diese Falte Pop-Barock? „The Horse Has a Voice” geht nach all dem witzig-dramatischen Wahnsinn leider unter. Aber wenn es der Geist aus dem Pferd so will, sei es so („The Horse Remembers”). Läuft („The Horse Is Close”)! Das ist das erste elektronische Musik-Album seit 20 Jahren, das ich nicht durchgeskippt, sondern durchgehört habe. Danke! Mirko Hecktor

Overmono – Good Lies (XL Recordings)

Ab 2016 veröffentlichte das Brüderpaar Ed und Tom Russell (beide auch solo unterwegs als Tessela und Truss) einen Strom an recht brillanten Bass-Music-EPs, die auf smarte Art und Weise allerhand Nischen des britischen Hardcore Continuums erkundeten, gerne auch darüber hinaus gingen. Will heißen: neben Einflüssen von Breakbeat, Jungle, Electro und Garage House schreckten die beiden in ihren von Arpeggios angetriebenen Melodien auch nicht vor, zum Beispiel, Trance-Anleihen zurück. Aber auch Electronica oder droniger Ambient ließ sich gerne finden. Allen Produktionen gemeinsam war dabei – anders als bei ihren eher technoid-bassigen Solo-Tracks – eine gewisse Pop-Ästhetik, nicht zuletzt durch die zumeist weiblichen Vocals.

Die Kulmination dieses kontinuierlichen Stroms an Veröffentlichungen ist nun dieses Album, das klingt wie ein organischer (da scheint wohl die kleinstädtische Südwales-Herkunft der Brüder durch) Klumpen Ton-Erde. Ton hier im Sinne von Sound, natürlich. Und das ist als Kompliment gemeint. Irgendwie erdige Synth-Sounds treffen auf urbane, von Drum’n’Bass und 2-Step inspirierte Beats und bilden eine harmonisch perfekte Einheit. Die Stimmung oszilliert dabei im Spannungsgebiet von Melancholie und Euphorie. Und in den besten Momenten – von denen es einige gibt – verbindet es beide zu einer Musik, die gleichzeitig experimentell wie eingängig ist. Und dank der clever verwobenen Gesangs-Fetzen nie die Hörer:innen verliert. Ist das am Ende der Radio-Pop einer utopischen Zukunft? Vielleicht. Hoffentlich. Tim Lorenz

upsammy – Germ in a Population of Buildings (PAN)

En détail verarbeitet die in Amsterdam lebende Künstlerin ihre Umwelt und zaubert aus allem Möglichen, seltsam Klappernden und Plätschernden, urban anmutende Klanglandschaften, die sich im ständigen dynamischen Wandel befinden. Die Entdeckungstour von upsammy, bürgerliche Thessa Torsing, ist geprägt von Überraschungen und Umwandlungen. Sie bricht ihre eigenen Strukturen immer wieder mit neuen Elementen auf, lässt verschiedene Klangtexturen überlappen oder die Grenzen zwischen Artifiziellem und Organischem verschwimmen.

So hält es sich auch mit „Metro Snake Whispers”. Der letzte Track des Albums beginnt mit zischenden und rauschenden Synths, als schnellte ein Zug vorbei, während unter den Gleisen die Steine klackern. Torsing wird zur Zugführerin einer Fahrt, die von einer sparsamen Instrumentation ploppender und raschelnder Untermalung zu verträumten, psychedelisch-langgezogenen Synths führt.

Der Closer endet mit nochmals aufbrausendem Rauschen, als wäre Torsing aus der Bahn gestiegen. Gleichzeitig drängt sich das Bild einer sich wie eine Schlange durch die Straßen windenden Metro auf. Die Musikerin begibt sich auf die auditive Mikroebene, auf der sie kleinste Geräusche wie Ploppen, Platschen oder Schnurzen zu holprigen Rhythmen und verspielten Melodien zusammenbastelt.

Diese Vorliebe für Umweltgeräusche in Verbindung mit experimentierfreudigem IDM kristallisierte sich bereits auf upsammys 2020 auf Dekmantel erschienenen Albumdebüt Zoom heraus. Auf ihrer zweiten LP nutzt Torsing ihre Field Recordings, um das tatsächlich Lebendige und Dynamische – den Germ in a Population of Buildings – in der Urbanität fernab jeglicher Genregrenzen zu akzentuieren.

Die vielfältigen Klänge erinnern an zerbrochenes Glas auf dem Gehweg, glitschigen Asphalt nach einem Regenschauer oder das Vibrieren des Bodens, wenn eine U-Bahn darunter durchrattert. Die von Torsing verarbeiteten Orte und Räume sind in ständiger Bewegung, wie nicht zuletzt Tracktitel wie „Ergo Dynamic Tree” verraten. Ein klobiges Klanggebilde aus gepitchten und verzerrten, unidentifizierbaren Worten und metallischem Rascheln wird durch eine grazile, gezupfte Saitenmelodie aufgebrochen und sorgt für einen der eher seltenen, einfacher zugänglichen, melodischen Momente des Albums.

Ein anderes Beispiel für die Dynamik der LP ist „Asphalt Flows”. Aus verschiedenartigem, merkwürdigem Glucksen und Klappern sowie wankenden Synths bastelt Torsing ein bewegliches Konglomerat aus Sound, das mit zunehmender Zeit an Schwung zunimmt, um letztendlich mit plätschernden Klängen davongespült zu werden. Der unbelebte, rigide Asphalt wird zum Schauplatz von Bewegung und Wandelbarkeit.

Die ungewöhnlichen Klangkombinationen und eher schwer zugänglichen Rhythmen lassen Germ in a Population of Buildings vorerst eher befremdlich und kurios wirken. Doch irgendwann tut man es Torsing gleich, betrachtet aus ihrer Perspektive und schaut beziehungsweise hört einmal ganz genau hin. Louisa Neitz

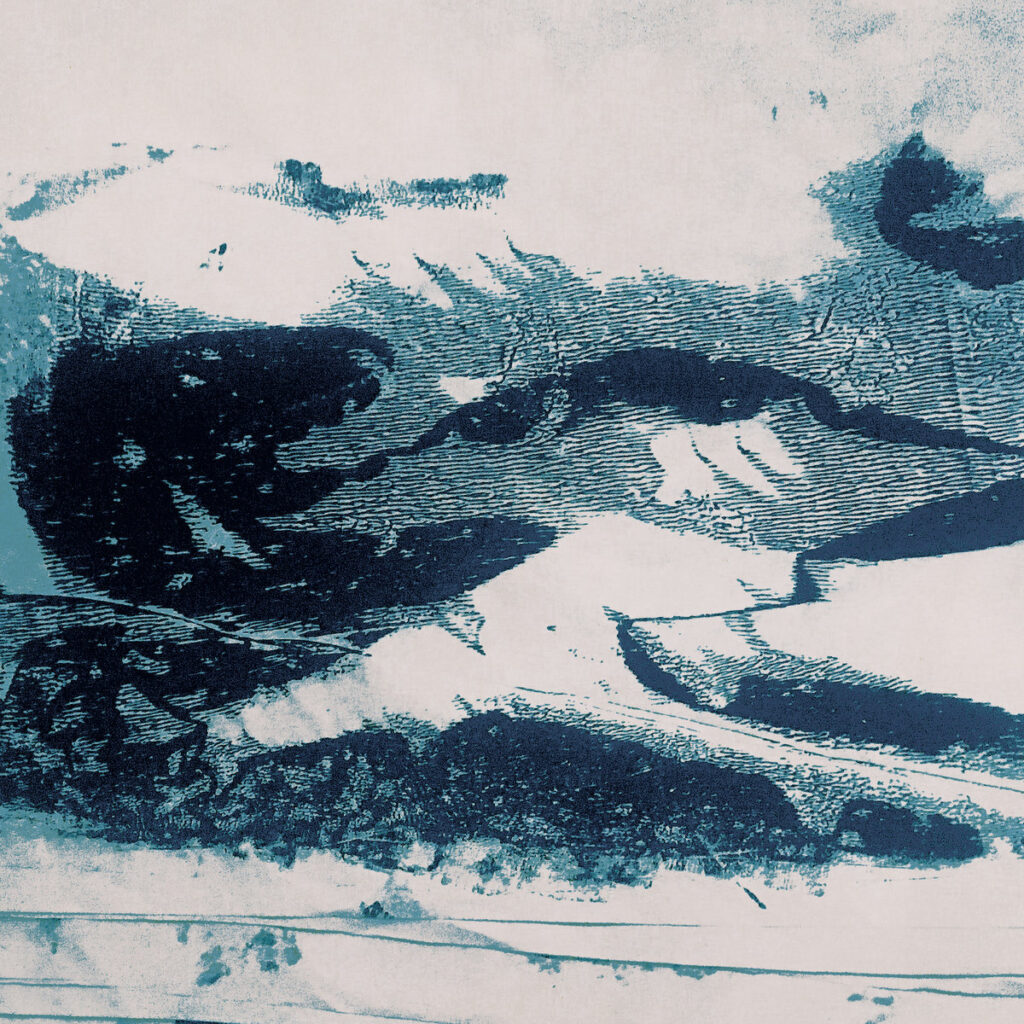

Wrecked Lightship – Oceans and Seas (Midnight Shift)

Die ersten beiden Tracks auf Oceans and Seas lassen ein weiteres gutes Breakbeat-Album zwischen Post-Dubstep und Drum’n’Bass erwarten, was bei der Vergangenheit der beiden Künstler:innen hinter Wrecked Lightship, Laurie Osborne und Adam Winchester alias Appleblim und Wedge, keine große Überraschung ist. Doch die folgenden drei Stücke eröffnen einen weit größeren Rahmen in Richtung Listening Electronica mit mal ambienter, mal eher experimenteller Tendenz. Der nächste Track namens „Take It Back” fasst dann die Beats des Beginns und etliche Strömungen der ruhigeren Stücke in einem tollen dubby Breakbeat-Tune zusammen, der zum Höhepunkt des Albums wird – anfangs scheinbar unspektakulär, dann aber immer einnehmender, detailreich und atmosphärisch. „Henge” klingt wie der Soundtrack eines Mystery-Endzeit-Thrillers kurz vor dem Höhepunkt, wenn die Helden sich für die entscheidende Schlacht sammeln und der Ausgang derselben höchst ungewiss ist. Hätte vermutlich auch mit einer Spur weniger Eindringlichkeit die gleiche Überwältigung beim Publikum erzielt, aber geschenkt.Wrecked Lightships Musik stellt eben immer eine Gratwanderung zwischen Zugänglichkeit und hohem Anspruch dar, die nie nur einer Fraktion gefallen will. Und die Luftigkeit kehrt zudem prompt im abschließenden Titeltrack wieder zurück, der US-Electro und britische Fusions-Kunst noch einmal perfekt – genau! – fusioniert. Mathias Schaffhäuser

Laurent Garnier – 33 Tours Et Puis S’en Vont (COD3 QR)

Laurent Garnier geht in Rente. Also bald, weil er ja schon einen großen Teil der letzten 35 Jahre was gemacht hat. Techno, House, alles gesehen, vieles vergessen. So ist das mit dem Alter. Und so jung kommen wir bestimmt nicht mehr zusammen. Weil man mit einer Platte nicht geht, sind es drei geworden. Das ist schon mal eine gute Zahl, das macht was her, das bleibt den Leuten in Erinnerung. Und so soll das ja sein.

Über jeden Trend erhaben, garniert Laurent sein Lebenswerk. Techno darf Techno sein. House bleibt House. Da muss man nichts überstürzen. Da lässt man sich Zeit. Die Kunst liegt in der Wiederholung. Und so weiter und so fort. Und dann sind schon wieder zehn Minuten vergangen, und es kommt der nächste Track, der wieder zehn Minuten dauert, weil die hier alle zehn Minuten dauern, mindestens, meistens sogar länger, ganz selten kürzer, da hat man sehr viel Zeit, um sich Gedanken zu machen – über die schönen Farben auf dem Cover oder den Französisch-Kurs, den man nie gemacht hat, vielleicht denkt man auch ans Leben, den Tod oder den lieben Gott. Jedenfalls geht das alles, und dann wünscht man sich, dass Garnier doch erst in ein paar Jahren in Rente geht, weil: Das ist halt schon sehr gut und eigentlich viel besser als der andere Scheiß. Christoph Benkeser

MCR-T, Miss Bashful – Tootsie Pop (Live From Earth)

Paare in der elektronischen Musikszene – da machen wir mal kurz einen Exkurs à la „Gala” oder „Bunte”. Nina Kraviz und Ben Klock sollen mal ein Paar gewesen sein. Amelie Lens und Farrago bekommen ein Kind. Und MCR-T von Live From Earth und Miss Bashful sind ein Duo, das sich in Musikvideos und auf Social Media so offensichtlich als Paar inszeniert, dass man sich fragt, ob sie wirklich eins sind (sie sind es). Echtes Leben und Kunst verschmelzen bei den beiden zu einer perfekt erzählten Inszenierung: Hochzeit in Las Vegas mit Elvis, „trophy husband”-Shirts, gemeinsame sexy Musikvideos. Und als vorläufiger Höhepunkt, sechs Monate nach ihrem ersten gemeinsamen Song, nun ein Album.

Tootsie Pop ist ein wilder und spaßiger Ritt zwischen Ghetto House, Electro und Techno mit Eurodance-, R’n’B- und Hardcore-Anleihen. Miss Bashful singt, meistens Vocoder-verzerrt und manchmal im Duett mit ihrem Partner MCR-T. Was Vocals angeht, überlässt er Miss Bashful zumeist das Spotlight.

Dass es sexy werden soll, machen die beiden gleich im Intro klar. Langsamer Zweitausender-R’n’B, „you make me fuckin’ hot”, sagt Miss Bashful, MCR-T ergänzt säuselnd „when I think of you”. Eine knackige Kick in Kombi mit wässrig-entspannten Pads macht den Ghetto-House-Track „FSDD” aus. „Slut Commandments” kann man sich perfekt als Hintergrundmusik für ein Techno-TikTok-Video vorstellen: Eine atzig-stumpfe Bassline aus den frühen Zehnerjahren auf 150 BPM, dazu eingängige Lyrics, um sich vor dem Rave nochmal richtig zu motivieren, „I’m on my hot girl shit, more like slut girl shit”. Das ist simpel, macht aber Spaß – mehr muss man ja manchmal auch gar nicht wollen.

Um Spaß scheint es Miss Bashful zu gehen. Die Künstlerfigur der in Mexiko geborenen und in Texas aufgewachsenen Musikerin ist durchzogen von Ironie. In ihren Musikvideos räkelt sie sich in Mikro-Bikinis, mit y2k-Make-up und einem großen Selbstbewusstsein. Sie singt über Sex und Sexy-Sein, mit einem Sprenkel Latina-Folklore. In „Padre Nuestro” etwa finden sich die Lyrics des „Vater Unser” auf Spanisch, darunter eine verwegene Acid-Bassline. So schambehaftet, wie Sexualität in der katholischen Erziehung oft besetzt ist, ist das ein Statement. Sexualität ist nichts Verstecktes mehr, sondern an vorderster Front und empowernd. „I love men” steht auf einem von Miss Bashfuls T-Shirts, nur dass das „n” durchgestrichen ist – „I love me” also, und diese Attitüde bringt es ganz gut auf den Punkt.

„Lollipops & Limousines” ist eine Hommage an Miss Kittin und Felix Da Housecats Klassiker „Madame Hollywood”. Sang Miss Kittin 2003 „Everybody wants to be in Hollywood. The fame, the vanity, the glitz, the stories”, so singt Miss Bashful 20 Jahre später „Take me to Hollywood, the glitz, the glamour, the fashion” über Eurodance-Beat und Klick-klick-klick-Paparazzi-Verschlussgeräusche. Passend zur Celebrity-Kultur der Zweitausender, an die Look der Musikvideos und Lyrics anknüpfen.

In all den musikalischen Referenzen an die Neunziger und Zweitausender und der ironischen Inszenierung ist Tootsie Pop Gegenwart. Die Tracks sind oft nur vier Minuten lang, mit einer Handvoll sich wiederholender Zeilen, fast wie ein langer Skit. Man hat den Eindruck: Wenn der anvisierte Vibe des Songs erreicht ist, wird er ein paar Minuten genossen, und weiter geht’s. Miss Bashfuls Nicht-alles-so-ernstnehmen-Vibe und MCR-Ts Hang zum Ghetto House funktionieren dabei gut miteinander, es passt einfach. Das Album schließt mit der Partyhymne „Global BB”, in der die Grenzlinie zum Trash nicht mehr trennscharf zu ziehen ist – Eiffel 95 lassen grüßen. Macht Bock. Cristina Plett

nthng – There Is A Place For Me (Transatlantic)

Quirlige Synth-Arpeggios erklingen, langsam schwellen weiträumige Pads an, die harmonisch durch weitere Pads ergänzt werden. Dazu dann noch ein eingesampeltes Vocal, das „Oh Yeah” schreit, bevor endlich die Kick einsetzt und alles in einem Traumprinz-ähnlichen-Breakbeat mündet. Die Melodien träumen dabei im ersten Track „Unlimited ()” vor sich hin, in einer Welt, in der das Harmonische alles Falschklingende vertreibt – episch, nachdenklich und vielleicht etwas kitschig. So beginnt das vierte Album des niederländischen Produzenten nthng.

Dieser prägt nun schon seit knapp einem Jahrzehnt mit Releases auf Labels wie Lobster Theremin, Delsin und Transatlantic Techno in seinen verschiedenen Spielarten mit. Spannend ist dabei sein eigener Zugang zu Genres und seine Experimentierfreudigkeit, die sich in unterschiedlich klingenden Veröffentlichungen zeigt. Mal Trance, Dub-Techno oder auch Ambient. Dabei ist seine Musik nicht zwangsläufig Tanzmusik, ebenso funktioniert sie als stimmungsmachende Ergänzung im Alltag.

Sein nun erschienenes Album There Is A Place For Me vereint Sounds und Stile, wie man sie sonst eigentlich nur aus der Giegling-Nische kennt. Warum nthng sich gerade jetzt so klar zu diesem Sound bekennt, bleibt offen. Zum Album gibt es weder einen Text, noch äußert er sich in Interviews oder auf Social Media dazu. Musikalisch pendeln die Stücke irgendwo zwischen Downtempo, Dub oder Ambient.

nthngs Musik eignet sich oft, um die Wochenmelancholie musikalisch zu unterlegen, als musikalischer Begleiter für den Alltag oder für entspannte Wochenabende im Park, wo Musik auf der mitgebrachten Bluetooth-Box erklingt. Denn Musikalisch will NTHNG auch zeigen, dass die Kick nicht immer perfekt für den Club ausproduziert sein muss.

Zu den Highlights in seiner Karriere gehört mit Sicherheit sein meistgestreamter Track „1996”, der irgendwo zwischen House und Techno einzuordnen ist: Während eine tiefe und volle Kick das Low-End beschlagnahmt, vollenden sphärische Pads und gepitchte Vocal-Samples das Klangbild. Aus seinem Werk stechen ebenso der Ambient-Track „With You”, die Trance-EP The Traveller oder die 2022 veröffentlichte EP Earthseed heraus.

Auf There Is A Place For Me starten die ersten vier Stücke euphorisch und melodiös, mit Ausnahme von „Memories”. Hingegen wirkt der fünfte Track „Tryot” viel verhaltener. Über sanfte Pads spielt feinfühlig ein Lo-Fi-Hip-Hop-Beat knapp unter der 100-BPM-Grenze. Dazu erklingt ein gesampeltes House-Vocal. Das Herzstück des Albums wirkt in sich gekehrt und öffnet den Raum zur Ruhe und Introspektion. Ebenso introspektiv ist auch der Ambient-Track „Wordless Mass”, auf dem Field-Recordings dumpf vor sich hinsummen und nicht verständliche Stimmen erklingen, die spirituell-anmutende Klänge ergänzen und langsam anschwellende Flächen untermalen. Sie lassen träumen, helfen beim Transzendieren.

Auf „Stabilize” hingegen trällern die Dub-Sounds, unterlegt mit einer wuchtigen Kick mit breakigem Rhythmus. Einen schönen Abschluss bildet der Titeltrack. Orgelsounds schwelgen, ein Breakbeat gibt den Takt vor und House-Samples stimmen mit – bis sich schließlich die Klänge auflösen – und das Album ausklingt.

Jede:r kann einen ganz eigenen Zugang zu nthngs Werk finden – man muss sich nur darauf einlassen und der Musik Zeit und Raum fernab des Rave-Kontextes geben. Die Schnittstellen wird man immer finden, und das ist vielleicht gerade das Spannende an dieser Musik: Dass sie in diesem Zwischenraum, der keine Party ist, stattfindet. Wer sich hingegen mehr für die Party als das Davor oder Danach interessiert, sollte sich vielleicht nthngs Alias Trancemaster zuwenden. Vincent Frisch

Moritz von Oswald – Silencio (Tresor)

Mit Silencio legt Moritz von Oswald nicht nur sein erstes Soloalbum überhaupt vor, sondern auch die eindrucksvollste Musik nach dem Ende seiner Zusammenarbeit mit Mark Ernestus. Gemeinsam mit ihm hatte sich von Oswald mit repetitiven elektronischen Klängen in diversen Ausprägungen befasst. Die neu veröffentlichten Tracks haben diese technoide Quelle der Energieversorgung größtenteils hinter sich gelassen.

Stattdessen hat sich von Oswalds klangliches Repertoire in eine andere Richtung geweitet. Nach Kollaborationen mit Carl Craig, Juan Atkins, Nils Petter Molvær, Vladislav Delay, Max Loderbauer oder Laurel Halo hat von Oswald nun in Zusammenarbeit mit dem finnischen Pianisten und Komponisten Jarkko Riihimäki auf klassischen analogen Synthesizern (u. a. EMS VCS3 & AKS, Prophet V, Oberheim 4-Voice, Moog Model 15) kreierte Tracks in Versionen für einen 16-stimmigen Chor überführt.

Das Vocalconsort Berlin sang diese in der Ölbergkirche in Kreuzberg ein. Abschließend übertrug von Oswald die Aufnahmen in das nun hörbare Gesamtbild. Dem oberflächlichen Aufbau nach ist Silencio daher eine Kombination aus elektronischen und choralen Klängen. Was den Pressetext dazu veranlasst, die Musik als „Dialog” zwischen beiden Klangwelten zu bezeichnen. Solche diskursiven Grübeleien stellen sich beim Hören jedoch gar nicht erst ein. Zu zusammengehörig, zu sehr aus einem Guss wirkt Silencio.

Silencio – Stille. Der Titel berührt durchaus den Charakter der Musik. Zu hören ist eine Stille, die nicht stumm ist. Eine Stille, die sich wie feiner, unsichtbarer, elektrisierender Mehltau unbemerkt über die Welt legt. Eine Stille von teilweise monumentaler Kraft. Dabei hat die Musik, die in langen, dissonanten Verwischungen ganz ruhig und unbemerkt vorwärts schleicht, den Loop als Zentrierungsmerkmal nicht abgeschafft. Im Vergleich zu früheren Produktionen sind die Schleifen nun aber gedehnter, ineinanderfließender, verheißungsvoller – und eben zu einem großen Teil ohne Beatgerüst. Gelingt es, hier einzutauchen, eröffnet sich eine beeindruckend weihevoll-mystische Klangmeditation.

Der Titeltrack und Opener stellt eine Art Übergang vom Alltäglichen hin zum Stillen dar. Der leicht metallische, ätherisch-tastende Synth, der nicht weiß, ob er ausbrechen oder sich zurückziehen soll, die zerfransten Rauchschwaden, alles scheint leicht aneinander vorbeizureden, bis sich ab Minute fünf ein weicher Dub-Bass über die Gefilde legt, der Erinnerungen an Rhythm & Sound-Zeiten wachruft. Zum Ende hin weisen großflächige Synthakkorde voraus auf einen leuchtenden Horizont, der sich nicht noch einmal so klar zeigen wird. Nach der Vorprüfung geht es mit „Luminoso” in die subtilen Vollen.

Zuerst wird das Ohr durch düstere Flächen freigelegt, dann treten chorale Elemente hinzu. Mithilfe unmerklich verwischender Mantras scheint von Oswald hier und in den folgenden Tracks die dunklen Geheimnisse des Stillen entblättern zu wollen. Die Stimmen wiederholen in leichten Versetzungen und wechselnden Tonhöhen unablässig Wörter und Wortkombinationen und winden sich dabei ganz langsam in uneinig dumpf-schalen Verflechtungen. Dahinter und durch sie hindurch tut sich ein vielsagender Abgrund auf. In „Librarsi” zuckt aus ihm auch mal eine Entladung hervor. „Infinito” ist einer der stärksten Momente: Die unabdinglich dünn flehenden Stimmen befinden sich hier in maximaler Spannung. Vorbereitung auf den Entbergungsversuch „Colpo”, bei dem sich zum ersten Mal sakrale Größe erahnen lässt. „Infinito (Version)” ist das perfekte Interlude, bevor es zum Ende des Albums dann so richtig monumental wird.

In „Volta” verändert sich das stille Lauschen in eine von Ruhe getragene Ekstase. Die Stimmen kehren nun ins Rituelle, Beschwörende und scheinen das Abgründige zugleich zu weihen und zum Hervorbrechen zwingen zu wollen. „Opaco” ist kompositorisch schließlich so diffizil, dass man den Track ohne Weiteres in einer modernen Oper verorten könnte. Damit reicht von Oswald musikalisch an Klassikgrößen wie György Ligeti heran, den er übrigens auch als Inspirationsquelle nennt. „Opaco (Version)” entlässt zum Abschluss mit einem tiefen Bass zurück in den Alltag. Und die Stille nach dem letzten Track wirkt wie eine unendliche Fortsetzung des in seinen stärksten Momenten glaubhaft sakralen Albums. Moritz Hoffmann

Loraine James – Gentle Confrontation (Hyperdub)

Wenn man sagt, dass Leute weich werden, kann das mitunter abwertend gemeint sein – wie immer eine Sache der umgebenden Koordinaten. Über die britische Produzentin Loraine James zu sagen, sie gebe mit ihrem Album Gentle Confrontation gegenüber ihren früheren Platten für das Label Hyperdub eine neue Weichheit zu erkennen, ist in ihrem Fall ein Kompliment. Nicht weil die Musik auf For You And I oder Reflection etwa schlecht gewesen wäre, doch ihre in die Zukunft des Tanzens weisenden Clubforschungen hatten bei aller Faszination hier und da etwas Kräftezehrendes.

Auf ihrer aktuellen Platte kombiniert sie ihren futuristischen Ansatz bewusst mit einem Blick zurück. Inspiriert von der Musik ihrer Jugend in den Neunzigern, gestattet sie sich diesmal neben ihren artifiziell schillernden R’n’B-Derivaten noch mehr Pop oder introspektiv-schrullige elektronische Momente in gemäßigtem Tempo. Vereinzelte Gitarrenklänge inklusive. Keine Angst, auch eine sanfte Loraine James hat genügend Kanten, um nicht nach weichgespültem Beliebigkeitspop zu klingen. Das verhindert sie genauso wie ihre erlesene Gästetruppe, zu der diesmal auch die katalanische Musikerin Marina Herlop gehört. Deren friedlich überirdischer Gesang verleiht der Nummer „While They Were Singing” mit ihrem nervösen Breakbeat etwas scheinbar Paradoxes. Dabei öffnen Konstellationen wie diese einfach neue Räume. Die bietet Gentle Confrontation reichlich. Tim Caspar Boehme

Simo Cell – Cuspide des Sirènes (TEMƎT)

Simo Cells Debütalbum nimmt sich einiges vor. Es geht um eine angeblich altertümliche Legende (in der es um die Suche nach einem versteckten See geht. Dort wird man mit seinen Dämonen konfrontiert, um seine eigene Kraft zu verstehen und zu meistern), die er hier nacherzählt, so wie sie auf antiken Schriftrollen aufgezeichnet wurde. Aufgezeichnet, oder „recorded”, wie es im Original heißt. Aufgenommen also. In der Antike. Na, wollen wir es mal nicht so eng sehen. Denn hier geht es ja im Grunde um Musik. Und die ist: beeindruckend.

Einmal mehr lotet Simon Aussel die Tiefen der Bass-Musik aus, nimmt mit auf eine psychedelische Reise, die ganz durch Klänge funktioniert – eine elaborierte „Legende” ist dazu wirklich nicht nötig. Und Simo Cell zeigt sich dabei als Meister seiner Kraft, indem er um eine schwere Kickdrum herum, die fast alle Stücke als Zentrum dominiert, einen wahrhaft psychoaktiven Dschungel aus Sounds erschafft. Effektiv zerstückelte Vocals treffen auf sich gegeneinander verschiebende Rhythmen, die tief in dieses Universum hineinziehen. Und während die Bassfrequenzen einhüllen wie ein dicker, wärmender Mantel, zersplittert das Drumherum in einer, ach was, in unzähligen Fontänen an Klangideen. Das hat Facetten von Techno, Jungle, Breakbeat, R’n’B, Electro. Doch werden diese Gattungen nur gestreift, während Cell einen ganz eigenen Genre-Kosmos erschafft.

Was auch immer er an diesem See gefunden haben mag, es treibt seine Kreativität in ungeahnte Höhen. Selten, dass man eine solch bildhafte Musik zu Gehör bekommt. Wie bereits eingangs erwähnt: tief beeindruckend. Tim Lorenz

Pangaea – Changing Channels (Hessle Audio)

16 Jahre nach seinem ersten Release für Hessle Audio veröffentlicht der Label-Mitbegründer Kevin McAuley aka Pangaea sein zweites Album. Eine von seinen regelmäßigen DJ-Sets inspirierte LP, die Groove und Funktionalität in den Vordergrund stellt, ohne dafür Abstriche in der persönlichen Note zu machen. Was immer noch klar seinen Ursprung im Südlondoner Untergrund der frühen 2000er Jahre hat, durfte sich über die Jahre allerhand bei Techno und House abschauen, glänzt dabei immer noch durch massive Basslines und galoppierende, synkopierte Beats, die sowohl bei UK-Heads für feuchte Augen sorgen als auch jeden Kontinental-Shuffler zum Tanzen bringen werden. Während sein erstes Album In Drum Play den Fokus auf technische Experimente setzte, schämt sich Changing Channels nicht, auf Klimax getrimmte Peaktime-Banger am laufenden Band zu präsentieren. Gechoppte R’n’B-Vocals kommen genauso ungeniert zum Einsatz wie gigantische Breakdowns (wie im Titeltrack, der schon als Vorabsingle den vergangenen Festivalsommer dominierte). Bei solcher Ehrlichkeit kann man dem Album seine Geradlinigkeit nicht ankreiden, sondern will eher Pangea dazu gratulieren, sich selbst nicht im Weg gestanden zu haben – um ein vielleicht anspruchsvolleres, dafür aber keinesfalls so unterhaltsames Dancefloor-Album zu produzieren. Leopold Hutter

VC-118A – Waves Of Change (Delsin)

Samuel van Dijk alias VC-118A nennt sich einen „sound designer von aquaspace”, und wer bei solch Flüssigkeitsreferenz im selbstausgestellten Produzentenszeugnis nicht schwuppsdiwupps an Drexciya denken muss, kann unlängst zur nächsten Rezension weiterziehen. Für die Verbliebenen bleibt derweil nun noch zu klären, ob Samuel van Dijk tatsächlich ähnlich ikonische Luftblasen auszustoßen vermag, ähnlich ikonisch die Ohren mit jazzigen Fluiditäten durchspülen kann, wie die schon erwähnten unsterblichen Unterwassermusikforscher aus Detroit, diese zwei kaskadierenden himmlischen Giganten, diese Schöpfer einer Bubble Metropolis auf ihrer Quest zu ihrer Wasservision – hach, lassen wir das. Es geht also um van Dijk, um eine Veröffentlichung auf Delsin, was im Zusammenspiel zwischen Künstler und Label solide klingt, die jeweiligen Diskographien betrachtend zumindest nicht allzu wohlfeil oder fad. Beide kennt man doch zumeist. Ihn, den Niederländer Van Dijk, von Veröffentlichungen auf Silent Season oder Field. Der dann mit „The Heat” auch noch solide beginnt, sphärisch, ausgewogen, herrlich hübsch, bisschen hart. All das bei schön gemäßigtem Tempo, mit feinen Texturen und Arrangement. Was den Hörer freut. Das Album Waves of Change könnte also Spaß machen. Tiefer dann. Der Niederländer lässt es bleepen, auch mal bloppen, noch reicht die Luft. Der Sounddesigner hat gut designt. Die notwendige Luft zum Atmen kommt auf dem zehn Tracks umfassenden Album vom feinen Gemisch aus altem, doch nie altbackenen Retro-Ton-Chique, auch durch die Sequenzen seiner Roland MC-101 und einem Modular, getragen von der basslastige Kick der TR-606. Dem Mann aus der Unterwasserwelt kann man kaum etwas Übles nachsagen. Butterweiche Pads steigen der Tiefenangst entgegen, anderswo ist es der strenge Fokus auf Kopfnicker-Beats, die mittels geselliger Tonwellen entschärft werden. All das ist stabil, all das ist unaufgeregt, all das macht dieses Album gut. Andreas Cevatli