Evian Christ – Revanchist (Warp)

Wenig erinnert auf Revanchist an die düster-elegischen, Goth-verwandten Klangschaften, mit denen Evian Christ zu Beginn der 2010er Jahre bekannt wurde. Diese finden sich eigentlich nur noch als Intros oder kurze Breakdowns innerhalb brachialer Tracks, die mal Bass-Musik-Elemente wie Dampfhammer verwenden, dann wieder in kinematografisch-moderne Hyperreality-Trance-Raves entführen, inklusive hochgepitchter Vocals, natürlich. Aber hoppla, mit „The Beach”, „Silence” und dem 4AD-artigen Closing-Track „Run Boys Run” finden sich dann doch noch Überreste des alten, elegischen Evian Christ. Düster-pastorale Ambient-Stücke, die als wohlverdiente Verschnauf-Oase dienen, bevor dann mit meterdicken 808-Kicks, Supersaw und verzerrten Breakbeats die Welt wieder zum Wirbeln gebracht wird. Bis dann die Tracks urplötzlich wieder in Burial-artige Melancholie umkippen. Für einen Moment nur freilich, für einen Moment nur. Eines kann man aber wirklich nicht behaupten: dass sich der Künstler nicht weiterentwickelt hat. Und gegen Entwicklung und Experimente kann man ja eigentlich keine Einwände haben. Tim Lorenz

Fabio Monesi – Piano Vandals (L.I.E.S.)

Den Titel sollte sich sofort jemand auf Deutsch klauen: „Klaviervandalen” klingt fast so gut wie Piano Vandals. Auf seinem zweiten Album feiert der italienische Produzent Fabio Monesi die frühen Tage des House in New York und Chicago, besonders die Zeiten, als ein House-Piano-Riff zum guten Ton gehörte. Wobei es Monesi mit seinem Tribut nicht um die schwelgerischen Aspekte der Sache geht. Für seine Tracks ist „hard hittin’” die einzig richtige Bezeichnung. Das Klavier dient ihm denn in erster Linie als Schlaginstrument, das durch harte digitale Staccato-Sounds für Beats mit klar erkennbaren Tönen sorgt. Beim „richtigen” Drumcomputerbeat hingegen verneigt er sich in der Nummer „Harmony” sogar bei einem New-Wave-Überklassiker wie „Blue Monday” von New Order, was er mühelos in sein Konzept integriert. So mühelos, dass er die Geschichte in „Kit the Dog” gleich noch einmal aufgreift. Wer nostalgische Gefühle hegt und diese entschieden energisch auf der Tanzfläche ausleben möchte, zur Abwechslung ohne Trance-Revival, kann sich Fabio Monesi bedenkenlos anvertrauen. Alle anderen selbstverständlich ebenso. Tim Caspar Boehme

Lila Tirando a Violeta & Sin Maldita – Accela (Hyperdub)

Man kann auch schöne Musik machen, das vergessen die Leute heute gerne. Stattdessen muss alles immer nach Zukunft klingen. Und dann hört die sich so an. Lila Tirando a Violeta & Sin Maldita, gelesene Personen aus der sogenannten Gegenwart haben für die Vergangenheitsverweigerer von Hyperdub eine Kassette gemacht. Accela heißt sie und meint: Aufgeht’s, yallah, zackzackzack! Während man sich die Schutzbrille noch auf die Nase klatscht, schmort einem das erste Teil die Augenbrauen schon mal prophylaktisch weg. Cool, sagen die Leute aus der Zukunft. Blöd, sagt der Blick in den Spiegel. Scheißegal, meint die umfunktionierte Fabrikhalle, in der man den sogenannten Club erstmal dekonstruiert, weil man ja alles immer dekonstruieren muss, bis irgendwas übrig bleibt, von dem manche dann meinen, es sei die Zukunft. Die hört sich dann so an wie sehr gescheite Menschen, die sehr gescheite Worte benutzen wie hybrid und Club und Musik. Na ja, darauf fällt einem dann auch nix mehr ein, außer vielleicht eine alte Rennfahrerweisheit: Beim Beschleunigen müssen die Tränen der Ergriffenheit waagrecht zum Ohr abfließen. Christoph Benkeser

Lusine – Long Light (Ghostly International)

Noch nie in meinem Leben habe ich etwas als derart akustisch dumm empfunden wie dieses Album. Da ist dann natürlich erstmal Vorsicht geboten. Hey Review-Alter-Ego, iss doch mal ne Pizza! Beim ersten Track findet für mich unter 400 Hertz nichts statt. Was für eine Kindergarten-Vorstellung von Frequenz! Am Ende shiftet „links/rechts” rein, als hätte Lusine „Was ist ein Dispositiv?” von Giorgio Agamben nie gelesen („Come and Go feat. Vilja Larjosto”). Dann ist die Kick derart metrisch, weshalb sollte man dafür lieben oder töten wollen? Was für eine DAW wurde dafür benutzt? Welche Vorstellung von Digitalität wurde dafür geboren? Und welche straighten Kinder oder alten Säcke wollen plötzlich A&R bei !K7 werden? Diese Gedanken sind sehr langweilig und gleichzeitig vielleicht sehr witzig und aufregend. „Faceless” macht genau deshalb jetzt Sinn und liefert den ersten okayen Track auf diesem Album. Hier gibt es obere Frequenz-Gänge nicht. Die Liner-Notes sind schon wieder die totale Enttäuschung. Ebenso wie alles untenrum. Wann habe ich das letzte Mal meine vollgebluteten, wohlriechenden Pantys verschenkt? Sag mal, was soll der Mist eigentlich? Jede:r Depp:in kann Spuren bereinigen? Geht’s noch? Das klingt alles gleichzeitig nach Scheiße und Liebe („Dreaming feat. Asy Saavedra”). Der Müll geht bei „Transonic” weiter. Ey, auf was mischt ihr eigentlich ab? Und natürlich erzählt die Kritik mehr über den Autor, als der Text über das Produkt beschreiben kann. Shame on you and me. Da pisse ich doch lieber in eine leere Bierflasche, als dass ich mir den Schwachsinn noch eine Sekunde länger anschaue. „Plateau” ist eine Endlos-Reverb-Schleife, die mit Betroffenheits-Pop befeuert wird. Wer braucht so etwas? Mir reicht’s. Ich hol‘ mir jetzt einen Döner. Mirko Hecktor

Lukid – Tilt (Glum)

Ein Album, dessen erster Track „End Melody” heißt, möchte vermutlich etwas Besonderes sein – und das gelingt Luke Blair, besser bekannt als Lukid, mit dieser Platte ganz wunderbar. Ganze elf Jahre nach seinem letzten Album Lonely At The Top (zwischendrin gab es nur ein paar EP-Veröffentlichungen sowie seinen Output gemeinsam mit Jackson Bailey als Rezzett) ist Tilt eine Ansammlung wunderbarer musikalischer Vignetten voller Leben, Atmung, Organik. Wie Blumen-Gestecke, auch mal ältere, verrottete, um die man kreist, Struktur, Farbe, Geruch tief einatmet und dabei in einen seltsamen, hypnotischen Zustand gerät. Musikalisch setzt sich das aus Noise-Loops und Effekt-prozessierten Instrument-Schleifen (Piano, Gitarre und ähnliches) zusammen, irgendwo zwischen Ambient, Electronica, Drones und Shoegaze, versetzt mit leichten, sehr, sehr leichten Spuren von Detroit Techno, House und kontemporärer UK-Club-Musik. Ein wenig, wie die Musik, die man auf dem Heimweg nach einem Rave noch verwischt im Gehör hat, überwachsen von Kompost und verfaultem Pflanzenwerk. Ein absolut eigenes Hörerlebnis, auf das sich einzulassen ein großer Gewinn ist. Faszinierend fantastische Mood-Musik für dämmerige Stunden. Der letzte Track heißt dann auch passend „End Loop” und darf von mir aus niemals zu Ende gehen. Tim Lorenz

Nadia Struiwigh – Birds Of Paradise (Dekmantel)

Die aus Rotterdam stammende Nadia Struiwigh fühlt sich in Listening-Sessions genauso zuhause wie bei ihrer DJ-Residency im Berliner Tresor. Auf ihrem mittlerweile vierten Studioalbum, erschienen auf Dekmantel, hört man beide Seiten (und alles dazwischen) der niederländischen Produzentin. Das Album beginnt mit ausgedehnten Ambient-Stücken, die sich vor frühen Einflüssen wie Warp Records oder Acts wie Biosphere verneigen. Atmosphärische Sounds und dichte Waben verschiedener elektroakustischer Syntheseformen erzählen immersive Geschichten fürs angeregte Kopfkino. Nach vier beatlosen Tracks nimmt das Album langsam Fahrt auf, die komplexen, von Details gespickten Arrangements bleiben jedoch am besten auf guten Kopfhörern genossen. So schält sich geduldig ein von Downtempo-Breakbeats getragenes Momentum heraus, das an eine nostalgische Ära à la Future Sound of London erinnert und die Flagge für exzellente Trip-Hop-Electronica hochhält. Die letzten Momente des Albums verbinden die Punkte zwischen Ambient, Jungle und Techno, ohne dabei die ruhige Selbstbeherrschung von Struiwighs Kompositionen aufzugeben. So bringt der Titelsong „Birds of Paradise” zum Album-Ende schließlich alle Elemente zusammen und krönt das Gesamtwerk mit einer aufreibenden, energetisierenden und gleichzeitig beseelten Abfahrt. Leopold Hutter

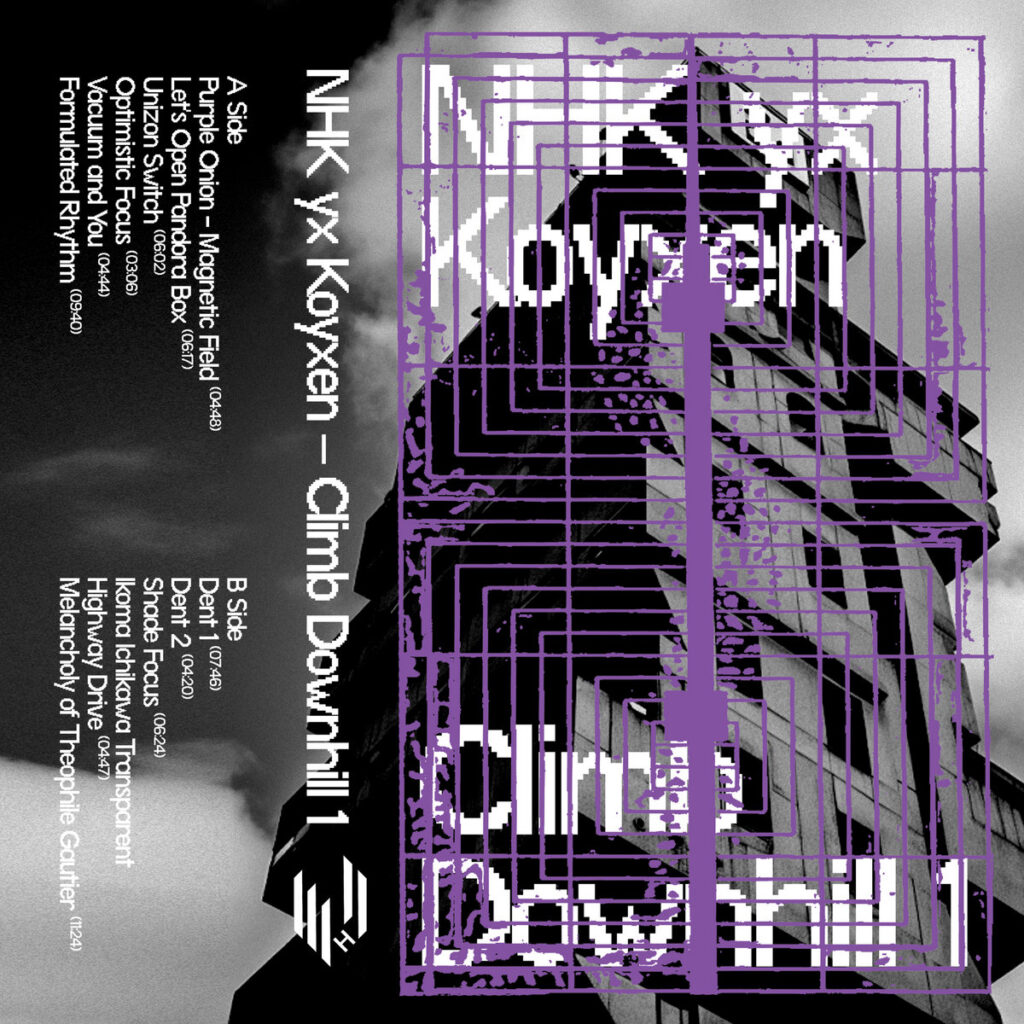

NHK yx Koyxen – Climb Downhill 1 (Hypercolour)

Früher war alles besser. Das darf man pauschalisieren. Zwei deutsche Toningenieure frickelten mit viel Finesse majestätischen Dub zusammen, ein Mann aus Plastik ließ nervöse Techno-Tracks scheppern, und ein Brötchen kostete nur wenige Pfennig. Zugegebenermaßen: Nicht alles Neue ist schlecht. Wenn der Japaner NHK yx Koyxen Musik veröffentlicht, lebt man freilich gerne in der Neuzeit. Auch weil der die „guten, alten Zeiten” aufleben lässt. Und dem noch Nennenswertes hinzufügt. Ehrliche Sägezahn-Hüllkurven und Hau-drauf-Konstrukte aus dem Maschinenschlagzeug nämlich. Die Tracks auf Climb Downhill 1 von Kouhei Matsunaga auf dem britischen Zuckerlabel Hypercolour sind allesamt so. Pur, rein, unverdünnt. Kein Gesabbel, keine Flucht vor der eigenen Einfachheit. Die elf Titel drücken allesamt, mal in elf Minuten Länge, mal in der Zeitspanne einer heiß gerauchten Zigaretten. Und wer diese ehrlichen Musikwesen schon auf Ron Morellis L.I.E.S. und Powells Diagonal umjubelte, der drücke hier besser schnell auf „buy”. Andreas Cevatli