Woche für Woche füllen sich die Crates mit neuen Platten. Da die Übersicht behalten zu wollen, wird zum Fulltime-Job. Ein Glück, dass unser Fulltime-Job die Musik ist. Zum Ende jedes Monats stellt die Groove-Redaktion Alben der vergangenen vier Wochen vor, die unserer Meinung nach relevant waren. Dieses Mal mit Axel Boman, Barker, rRoxymore und 17 weiteren Künstler*innen – wie immer in alphabetischer Reihenfolge.

Amotik – Vistār (Amotik)

Fünf Jahre und zehn Releases später: Der Berliner Amotik veröffentlicht seinen ersten Longplayer Vistār, (Hindi für Ausdehnung, Größe oder Tragweite) und walzt den Sound der vergangenen EPs auf mehr als 50 Minuten aus. Schnörkellos ziehen sich da die monochromen Klangfarben durch Bassspuren und Höhen, wirken wie eine Hommage an den sublimen Warehouse-Vibe der frühen Basic Channel oder Mika Vainios. Viel tut sich in Tracks wie „Chautis” oder „Chatis” nämlich nicht, doch das war ja schon immer die eigentliche Kunst, der Reiz einer jeden guten Techno-Produktion: Die Begrenzung der Mittel, der Verzicht auf 99% aller Modulationsmöglichkeiten, um diese eine Kombination von Samples und Sounds zu finden, deren Sogwirkung unausweichlich wird. Selbst mit viel Aufwand bleibt jene Suche oft ergebnislos. Dass Amotik die Resultate seiner Bemühungen nun stilgerecht auf dem eigenen gleichnamigen Label unterbringt, entspricht dem DIY-Ethos, der Techno vor drei Dekaden groß gemacht hat – und das bis heute tut. Vistār folgt dieser Fixierung aufs Wesentliche konsequent. Ein körperlicher Viervierer in minimaler Variation, kühl kalkulierte Pads dahinter, zerstochen von Kicks, die als perfektionistisch platzierte Akzente fungieren und manchmal von wispernden Vocal-Samples oder nahezu elegischen Ambientsprenklern kontrastiert werden: Das Basisdrill steht schon im ersten Track und wird von da konsequent durchexerziert. Nichts klingt hier einfach so, weil es gerade eben gepasst hat. Da wurde gedreht, gefeilt, gewendet, bis die Produktionen gleichzeitig rund und kantig klangen. Tracks wie „Chalis” oder „Byalis” wummern ähnlich wuchtig wie die letzten EPs von SHDW & Obscure Shape, minus entrückende Melodien. Ohnehin gibt sich Amotiks Produktionsstil austariert, lässt immer nur so viel synthetisches Schimmern in der Beathypnose zu, dass niemand aufm Tanzflur im Stehen einschläft, aber ebenso wenig aus dem Rhythmus-induzierten Dämmerzustand erwacht. Geradliniges Debüt. Nils Schlechtriemen

Animistic Beliefs – Mindset:Reset (Solar One Music)

Eine dreidimensionale Undefiniertheit, umkreist von einem nicht näher beschreibbaren Körper, vielleicht ja Himmelskörper: Das Ganze wiederum gedacht als menschlicher Zustand. Mag sein, „das Ziel von Gestaltung ist es, Raum zu bestimmen“, wie ein wieder aufgetauchter Bandname vermitteln möchte. Dann gelte für Animistic Beliefs, Duo aus Rotterdam: Das ganze Sirren und Abschmieren, Funkeln und Rumpeln, das Sprühen der teils hochziselierten Breakbeat-Stücke im Aphex Twin-Gedächtnis-Modus führt zu einem Ziel, führt zu jenem Zustand des Aufgehobenseins. Ganz am Ende des letzten Tracks „Mescal/Druid” passiert das. Das ist nun nicht sonderlich originell, das Album als Reise, Initiation, Trip; doch hier wirklich gut gemacht. „Succubi Island” pumpt als narrativer Booty-Electro zum Thema weibliche Lust-Dämonen, „Margiela Face Mask” bringt Modebegeisterung und das bisschen Kinkyness in Warehouse-Rave, und „An Eye For A.I.” schlägt den Bogen zur Erzählung über Androiden. Christoph Braun

Axel Boman – Le New Life (Mule Musiq)

Zum 15-jährigen Bestehen seines Labels Mule Musiq leistet sich Toshiya Kawasaki einen Zyklus von zwölf Releases mit Artwork von Stefan Marx, Axel Bomans zweites Album markiert den Abschluss der Serie. Bereits der lange Build-up von „Chestnut Hearts”, einer perfekten Verschmelzung tranciger und balearischer Elemente, auf über 13 Minuten ausgedehnt und von Boman in seinem jüngsten Boiler Room-Set gespielt, ist ein Garant für Momente ungetrübter Glücksgefühle. Während „Slave To The Vibe” als Downbeat-Track durch die Cosmic Lounge gleitet, lockt „Paid By The Rhythm” mit psychedelischen Soundpattern-Verschiebungen auf den House-Floor. Der episch angelegte „Copacabana Dub” lässt es wieder ruhiger angehen – faszinierend, wie Boman hier mit Latin-Percussion und Lasergunshots eine so paradoxe wie unwiderstehliche Wirkung erzielt, gleichermaßen relaxt und fesselnd. Nicht minder gelungen: „Don’t Bug Me” klingt wie ein in den Compass Point Studios produzierter Neo-Trance-Dub, „Konoba Boba” vereint Reminiszenzen an Holdens „A Break In The Clouds” mit einer upgedateten Acid-Ästhetik. Mit Le New Life bleibt der Studio Barnhus-Mitbegründer einer der überzeugendsten Producer der Gegenwart. Harry Schmidt

Barker – Utility (Ostgut)

Sam Barker stellt mit seinem ersten Longplayer als Solokünstler eine steile These auf: Nützlichkeit und Schönheit schließen sich nicht aus. Im Gegenteil. Utility bringt einen so noch nicht gehörten, atemberaubenden Sound hervor und lässt Techno so fresh und filigran wirken wie noch kein anderes Album in diesem Jahr. Alles kann, nichts muss. Dass Barkers Überlegungen tiefer gehen, als die der meisten kontemporären Produzent*Innen, zeigen alleine schon die Titel der Songs. Diese heißen eben nicht „Untitled Track 4”, sondern „Gradients of Bliss” oder auch „Hedonic Treadmill”. Da Worte Realität schaffen, fügt er so seinen Kunstwerken eine weitere, tiefere Bedeutungsebene bei. Ob dann hier mal tendenziell Basic Channel-Dubtechno tangiert wird, oder mal da der Fokus auf klassischen Ambient-Strukturen liegt, spielt gar keine allzu große Rolle. Denn das Endprodukt ist ganz und gar Sam Barker. Der Versuch Parallelen zu ziehen, Utility irgendwie kategorisieren zu müssen, wird schlussendlich doch scheitern und würde dem Album nicht gerecht. Der Leisure System-Mitbegründer zeigt mit seinen neun texturreichen, polyphonen Parallelwelt-Melodien, wie ein Genre sich immer weiter wandeln und wachsen kann. Clubmusik für Außenseiter, die Jahresalbumcharts eines jeden Musikmagazins und Nächte, die zu Tagen werden. Ach ja: Eine Kickdrum sucht man auf dieser LP übrigens vergeblich. Vermissen tut man sie nie. Andreas Cevatli

Dego – Too Much (2000 Black)

„Come of Age” heißt einer der Tracks von Degos neuem Album Too Much. Der Titel ist eines von sieben Instrumentals auf der Platte. Wessen coming of age dieses Stück gewidmet ist, bleibt also unklar. Dego jedenfalls ist seiner ungestümen musikalischen Jugend seit Jahrzehnten entwachsen, die frühen 4Hero-Jahre und Anfänge des Labels Reinforced stehen für diese stellvertretend. Spätestens 1998 war der Londoner erwachsen, da erschien das 4Hero-Album Two Pages. Während die eine Hälfte für Drum’n’Bass auf der Höhe der Zeit stand, umarmten Dego und Marc Mac auf der anderen Soul-Einflüsse und spirituellen Jazz Funk. Für dieses Faible steht bis heute Degos Label 2000 Black, das in den späten Neunzigern und frühen Nullerjahren einer der Taktgeber für die im Westen Londons aufblühende Broken Beat-Szene war. Die alte Leidenschaft ist geblieben, und so ist auch Too Much ein Album, das von Boogie, Soul und Jazz Funk, gerne auch mit 2-steppigen Beats, geprägt ist. Die Rhythmuspatterns sind nicht mehr so streberhaft verschachtelt wie zu Broken Beats-Zeiten, dieses neue Album von Dego setzt auf klassische Eleganz. Der große Gewinner ist der erste Track, „A Strong Move for Truth“, eine Kollabo mit der Sängerin Nadine Charles. Es sind überhaupt die sieben Vocal-Tracks, allesamt aufgenommen mit Sängerinnen, die dieses Album ausmachen. Die gut abgehangene instrumentale Hälfte überzeugt weniger. Holger Klein

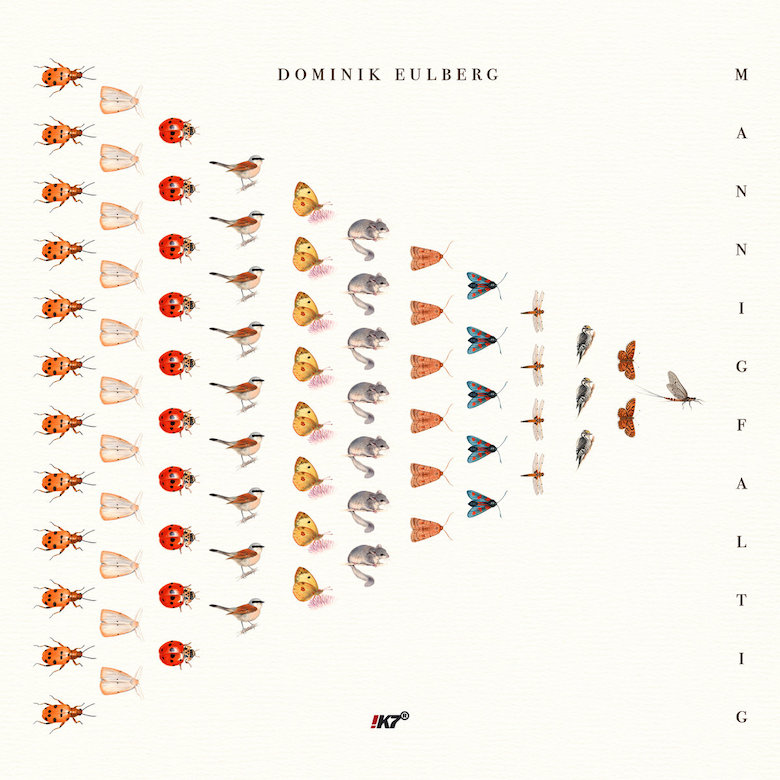

Dominik Eulberg – Mannigfaltig (!K7)

Dominik Eulberg gibt seinem neuen Album ein schönes, deutschsprachiges Wort als Titel – Mannigfaltig. Dominik wäre nicht Eulberg, wenn er nicht noch einen Schlenker einbauen würde: denn mit faltig wird nun auf eine Vielzahl von Faltern, Fliegen, Flugtieren generell angespielt. Nicht zum ersten Mal tritt er mit seinem angenehmen Minimal Techno gleichsam als Biologe auf. Schon seine früheren Veröffentlichungen geizten nicht mit schönen, der Natur entlehnten Titeln. Auf Mannigfaltig fällt einem zuerst das schöne Cover ins Auge. Darauf zu sehen ist auch ein Siebenschläfer. Hat sich Eulberg da vielleicht selbst verewigt? Denn seine Musik ist so zuckersüß und angenehm, wie es nur ein Siebenschläfer sein kann. Eulberg entführt in die geliebte belebte Natur, der warme Klang bettet die Trommelfelle sanft in Moos, die elektronischen Sounds klingen organisch wie dem Wald und Flur entnommen, ohne, wie es bei Matmos zum Beispiel der Fall ist, das selbst zum Thema zu machen. „Eintagsfliege” macht den Anfang und setzt die Messlatte hoch. „Zweibrütiger Schneckenfalter” klingt noch einen Hauch verträumter. Viele der beschriebenen Tiere beginnen ihr Leben im Wasser als Larven. Und auch das schafft Eulberg hier wunderbar darzustellen. Nicht ohne dabei richtig tanzbaren Techno an den Start zu bringen, der einen euphorisch mit den Faltern fliegen lässt. Das Rasseln und Knirschen am Anfang von „Dreizehenspecht” klingt, als ob eine Handvoll Steine aneinander riebe, die gläserne Melodie ist wörtlich von selbigen Vögeln mit ihren Stupsmäulern pickend vorgetragen. „Vierfleck” ist auch mal etwas düsterer. „Fünffleck-Widderchen” ist glatt melancholisch, und seine schwimmende Melodie gehört mit zum Schönsten, was das Album zu bieten hat. „Sechslinien-Bodeneule” hat was von den frühen Boards of Canada, so unaggressiv und Trance-like kommt es daher. Der Synthie in „Goldene Acht“ summt herum wie das Flattern des Posthörnchens, dessen Weg es von Blüte zu Blüte führt. Also: Nach über acht Jahren Wartezeit ein neues Album von Dominik Eulberg. Und es ist gut. Lutz Vössing

Instra:mental – Timelines (Nonplus)

Sechs oder sieben Jahren haben Alexander Green (auch bekannt unter dem Künstlernamen Boddika) und sein Instra:mental-Partner Damon Kirkham nichts mehr zusammen gemacht. Wie schade das ist, zeigt dieses neue Album der beiden, das allerdings nichts wirklich Neues zu bieten hat, aber vielleicht kommt ja mal wieder was. Fünf Tracks waren bereits als Vinyl veröffentlicht, darunter der unfassbar gute Autogenic Drum’n’Bass- bzw. R&B-Hybrid „Watching You” aus dem Jahr 2009. Der klingt rückblickend fast wie eine Blaupause für die R&B-Neudefinition der Zehnerjahre. „Sakura” mit seiner Reese-Bassline wiederum wirkt im Jahr 2019 nicht mehr gerade futuristisch, ein Banger bleibt der Track allemal. Bei den übrigen sechs Stücken des Albums handelt es sich um unveröffentlichtes Material, das den ohnehin in stilistischer Hinsicht weit offenen Autogenic-Horizont hier und da noch mal deutlich überschreitet und die Beats zu Synth-Melodien zwischen Art Of Noise, Electro, Detroit-Sounds und zeitgemäßem R&B in Zeitlupe tropfen lässt, nachzuhören etwa auf dem großartigen Track „Encke Gap”. Beim Hören von Timelines wird man stets daran erinnert, wie visionär sie doch war, diese letzte große Neuerfindung von Drum’n’Bass mit ihren Halftime-Beats, die einen fruchtbaren Boden für Einflüsse aus Footwork, Techno, Elelctro und Hip Hop bereiteten. Hier auf Timelines ist fast jeder Track ein Lieblingsstück. Holger Klein

Kitbuilders – Reality (Vertical)

Man wird wohl niemandem mehr erklären müssen, dass Electro eines der Hit-Genres der letzten fünf Jahre war. Überall konnte man auf den Tanzflächen dieser Welt längst verschollene Platten wiederentdecken, und nicht allein Tarnkappen-Legende DJ Stingray teachte und preachte den Electro-Funk. Dass der Trend um die 2/4-betonte Snaredrum und 808-Sexyness noch nicht vorbei ist, zeigt nun das Kölner Duo Kitbuilders auf Reality, das auf dem hauseigenen Label Vertical erscheint. Ripley und Benway sind aber keine Jungspunde, die auf den Bandwagon aufspringen, sondern glatt seit 2001 dabei. Damals erlebte Electro gerade eine Reinkarnation: Diesmal als Electroclash, der Punk-Variante des alten Detroiter Sounds – ältere Semester werden sich erinnern. Ob nun Miss Kittin und The Hacker, der Niederländer I-F oder das New Yorker-Duo Fisherspooner – Electroclash war mal der Sound der Stunde. In loser Nachfolge kann man auch solche 00er-Trends um neuen New Wave, das Label DFA oder gar den Filter-Party-Sound von Ed Banger nennen. Auf Reality hört man gleich keinen Unterschied mehr zwischen 2001 und 2019, was auch eine Qualität darstellt. Zeitgeistig wird hier 80er-Synthpop mit Electro vermengt, „Überall Zerfall” zitiert D.A.F. und punktet auf dem internationalen Markt mit dem Exportschlager du Jour: deutsche Texte. Das kann gelegentlich darüber hinwegtäuschen, dass viele Tracks Füllware, einige Bitcrush-Synthese-Sounds echt fad sind und – auch so eine Erkenntnis von vielen Parties – der Formalismus des Electro ebenso schnell von geil zu ‚Lass mal ’nen Drink holen gehen‘ umschlagen kann. Lars Fleischmann

Klein – Lifetime (ijn)

Auf ihren bisherigen, zwischen Hip-Hop und Klangkunst wandelnden Releases blieb die Produzentin Klein hinter ihren eindringlichen Sounds recht unnahbar. Die Veröffentlichung ihres neuesten Albums vergleicht sie nun mit der Offenlegung ihres Tagebuchs. Schon der Titel Lifetime legt eine biographische Fundierung nahe – aus der hier allerdings keine klassische Geschichte keimt. Vom Aufwachsen zwischen dem Londoner Süden und Nigeria, von Familie, Spiritualität und Diaspora wird hier nicht erzählt, eher schon werden persönliche Erfahrungen und Empfindungen zu kulturellen und emotionalen Zuständen verknotet, die Klein musikalisch erfahrbar macht. Der durchaus teasende Beat der vorab veröffentlichten Single „Claim It” führt denn auch auf die völlig falsche Fährte, mit ihm verklingen strukturgebende Elemente fast völlig. Stattdessen werden nun Sprachfetzen (mitunter auch ganze Gespräche), Samples und Klangflächen immer wieder verdreht und geschichtet, sie reiben sich an perkussivem Flackern, versinken im Noise und strampeln sich wieder frei, nur um im nächsten Moment von molligen Klavierakkorden, einer bearbeiteten Mundharmonika oder gesummtem Gospel eingeholt zu werden. Introspektion und Figuren der Entladung scheinen bei Klein auf wundersame Weise ins gleiche Register zu fallen, sie verschmelzen unter der Glocke eines hyperrealistischen Sounddesigns, das Kleins abstrakten Klanggebilden eine enorme Intimität und Körperlichkeit verleiht. Diese Qualität hatten frühere Releases der Künstlerin auch, nur verdankte die sich damals vor allem dem Einsatz der eigenen Stimme, welche auf Lifetime jedoch nur noch selten präsent ist. Stattdessen lässt sie jetzt andere Stimmen sprechen und verstrickt den subjektiven Input nach und nach mit Bezügen zu Werken aus der Black Culture: den Filmen des Regisseur Spencer Williams, die Gospels von James Cleveland. Kleins Ansatz ist aber kein ordnender, und so entsteht hier kein Text, der konkrete Rückschlüsse ermöglichen würde, sondern eher ein Konfliktfeld, das sich nur emotional entschlüsseln lässt. Und das ganz nebenbei der etwas angegilbten Form der musikalischen Collage zu neuem Glanz verhilft. Christian Blumberg

Kris Baha – Palais (Cocktail d’Amore)

Hart hitten die E-Drums, und die möglichst auf Maschine gemachte Stimme hämmert Gedanken zu Dark Rooms in die Dunkelheit. Die Musik von Kris Baha ist ein Fest der Electronic Body Music und klingt erstaunlich aktuell. Das verzweifelte Ranschmeißen an den Flow des Systems, gedacht als letzten Endes nicht aus Menschen bestehend, sondern über mittels digitaler Kanäle rausgehauene Kommunikationen klingt total nach Gegenwart. Zumal der in Berlin lebende Baha selbst komplexe Layer wie das von Industrial inspirierte „Dead To Romance” noch einfach klingen lässt. Das kann dann nach den frühen Depeche Mode klingen oder, wie das verspieltere „Take Away My Greed”, nach dem gegensätzlichen Zusammenspiel heftiger Sounds und leichtfüßiger Rhythmen wie im französischen New Wave. Absoluter Hit: „Living Nothingness”, gut hart programmierte E-Drums und fies angeschrägte Basslines mit Power-Vocal-Einsätzen. Christoph Braun

Pablo Mateo – Weird Reflections Beyond The Sky (Figure)

Len Fakis neuer Figure- Künstler Pablo Mateo veröffentlicht sein Debütalbum und versammelt darauf acht Stücke verschiedener Couleur. So schwanken die Tracks zwischen treibendem Techno („Transformation”) und vereinzelt aufgebrochenen Beats („How To Crush A Supernova) mit wahlweise hallig-weichem oder auch härterem Schlagwerk. Man erkennt wie auf früheren Releases den leichten Hang zu unscharfem, eher die Weite suchenden Sound, trotzdem gehen allerdings fast alle Nummern vorwärts. Zu den meisten Zeitpunkten ist man dabei mit einer Fülle an gleichzeitigen Klängen konfrontiert, trotzdem bleibt es angenehm und wird selten überfordernd. Sanfte, Ambient-artige Nuancen finden sich hier und da, dürfen allerdings nur selten aus einem klar abgesteckten Rahmen ausbrechen. Doch dann kommt „Don’t Walk Alone” und alle Ernsthaftigkeit scheint kurz vergessen, denn dank wunderschön über Allem schwebenden Pads und einer beeindruckenden Raffinesse in der Drum-Modulation kann man sich hier vollends entspannen und in positiven Gedanken verlieren – und das ohne Kitsch. Doch auch Tracks wie „XX Cheater” oder „Blew It” mit Feature-Gast Emika werden wohl bleiben und es durch ihren Sinn für gutes Timing und solide Komposition auf die Tanzflächen schaffen. Lucas Hösel

Peel Seamus – Susurro (Delsin Records)

Hinter Peel Seamus steckt Marsel Van Der Wielen, dem die Techno-Welt das großartige Label Delsin verdankt, das der Niederländer 1996 gründete, um seine ersten Produktionen auf Kassette veröffentlichen zu können. 23 Jahre und 139 Katalognummern später hat Van Der Wielen nun ein Album zusammengestellt aus Stücken, die zum größten Teil um die Jahrtausendwende entstanden sind. Aber keine Angst ,hier wird weder sentimentale Rückschau gehalten noch die Resterampe geplündert – Susurro könnte, ohne Vorwissen und Kontext-Kenntnis gehört, auch als aktuelle Produktion eines jungen, eklektischen Produzenten durchgehen, der sich auf fundamentale Grundparameter elektronischer Tanzmusik besinnt und ohne Schielen auf den Durchbruch im Mainstream-Rummel sein Ding macht – wie man es ja glücklicherweise auch immer noch oft genug erlebt. Das Besondere an Van Der Wielens Peel-Seamus-Konzept ist eine hörbare Liebe zu betörenden Harmonien, die zwar klar an Detroit-Techno geschult sind, aber in ihrer Emotionalität gegenüber gängigem DJ-Futter heraus stechen. Das Album zielt ohnehin weniger auf den Clubeinsatz als auf den erweiterten Heim- und Bar-Zusammenhang. Die meisten Stücke sind kürzer als fünf Minuten und klar identifizierbarer Techno macht höchstens ein Viertel der Tracklist aus. Dafür finden sich darin viele Electro-verwandte und langsame Stücke, die trotz ihrer Reduziertheit auf allen musikalischen Ebenen, trotz abgespeckter Grooves und minimalistischen Sounddesigns mindestens überzeugen und oft sogar richtiggehend berührend sind – wie das wundervolle „Funcrusher Minus”. Mathias Schaffhäuser

rRoxymore – Face To Phase (Don’t Be Afraid)

Wenn Produzent*innen Grenzen ausloten und die Wirkung von Sounds in neue Kontexte bringen, können Momente entstehen, deren Sog komplett vereinnahmt. rRoxymore gelingt das mit ihrem Debütalbum auf eine Art, die fast befreit wirkt. Da öffnet sie beispielsweise hakelige, glitchige Rhythmen für einen weichen Ton, der wie eine atmende Oboe klingt („Hectadrums”). Es wirkt besonders, aber nicht gezwungen. Irgendwie schafft es die Produzentin, die vermeintliche Grenze zwischen digitalem und akustischem Klang unbemerkt einzuebnen. rRoxymore hat viel Erfahrung mit Clubmusik, hat kickende House-Tracks mit eigenem Schliff auf die Tanzfläche gebracht. Bei Face To Phase greift sie Clubsounds auf und überführt sie in wörtliche Hallräume, die Ekstase in nachhaltige Zufriedenheitswellen ausufern lassen. Auch wenn die Beats, die mal auf 4/4-Kicks, öfter aber auf Breaks aufbauen, den Tracks Druck verleihen, stehen sie nicht im Zentrum. rRoxymore integriert sie eher in ihre Soundcollagen aus Field Recordings, polyrhythmischer Percussion, verfliegenden Klängen und eingängigen Melodien, als dass sie diese um die Beats herum baut. Sie kreiert dadurch Clubmusik, ohne ihre Vorstellung von Sounds darauf festzunageln. Durch diesen feinen Perspektivwechsel zeigt rRoxymore auf einnehmende Weise spannende Möglichkeiten von Clubsounds. Philipp Weichenrieder

Steffi x Virginia – Work A Change (Ostgut Ton)

Bei Ostgut Ton meint man immer direkt an Techno denken zu müssen. Das Label war dennoch von Anfang an auch der House-Musik verpflichtet. Das beweisen Klassiker wie die Veröffentlichungen von Prosumer und Murat Tepeli (Serenity mit Elif Bicer) oder Yours & Mine von Steffi. Gerade die Niederländerin, die längst zum Inventar der Bundeshauptstadt gehört, hat sich auch mit dem eigenen Label Dolly verdient gemacht um gefühlvolle House-Balladen. „Yours”, mit Virginia an den Vocals, war stilbildend und ist immer noch ein Hit. Mit einer Verspätung von acht Jahren kommt nun das erste gemeinsame Werk auf Albumlänge raus. Auf Work A Change wird freilich viel weniger jackig gewerkt, als es der Titel erstmal weis macht. Vielmehr setzt man dort an, wo man ehedem aufgehört hatte: Soul-Songwriting und (gelegentlich leftfieldiger) House werden hier miteinander vermengt. Dabei entsteht ein besonderer Soundtrack, der der Nacht viel näher ist als dem Morgen. Manchmal geht es recht langsam zu („Sight from Above”), dann wiederum wird auf bekannte BPM-Zahlen hochgefahren. „Help Me Understand” mit seinem subtilen Electro-Bett und dem Maschinenfunk des Detroit Technos darf dann gleich auch als Instrumental auftauchen. Denn im Hause Steffi x Virginia vergisst man nicht, dass Vocals meist eine eigene Stimmung auf der Tanzfläche aufbauen – und diese deswegen nur gezielt eingesetzt werden dürfen. Selbst wenn sie, wie hier, nicht auf die Tracks oben draufgesetzt werden, sondern meist im sinistren Sog der verführerischen House-Nummern versinken und dort auf die Tänzer*innen warten. Lars Fleischmann

Stump Valley – Natural Race (Dekmantel)

Lediglich eine Handvoll EPs auf Labels wie Uzuri, Off Minor, Dopeness Galore und No ‚Label hatten Stump Valley seit 2014 veröffentlicht, als das ursprünglich in Turin beheimatete, heute von Berlin aus operierende italienische Duo erstmals in den Charts von DJs wie Jimpster auftauchte. Ihr Debütalbum für Dekmantel schließt die Lücke zwischen dem Jazz-affinen Chicago House eines Larry Heard, balearisch angehauchter Neo Disco à la Prins Thomas und den Tunes ausgebuffter Italo-Edit-Füchse wie Tiger & Woods. Im Titelstück übernimmt Wayne Snow, vielfach in Produktionen von Max Graef zu hören, den Robert Owens-Part. „Magnifico Notturno“ punktet mit Linn Drum- und 707-Sounds, „Proletarians In Space” ist ein hybrider Boogietrack mit fernöstlichem Einschlag und leichtem Kraftwerk-Feeling. „Ritmo Atomico“ kombiniert eine Moroder-Bassline mit gedubbten, schleifenden Metallklängen. So divers die Quellen, die Stump Valley für ihre Inspirationen anzapfen, so kohärent klingen die Groove-Tracks, die sie daraus gewinnen. Ausgesprochen gelungener LP-Einstand – ein Album, das auch auf Jennifer Cardinis Imprint Correspondant eine gute Figur abgegeben hätte. Harry Schmidt

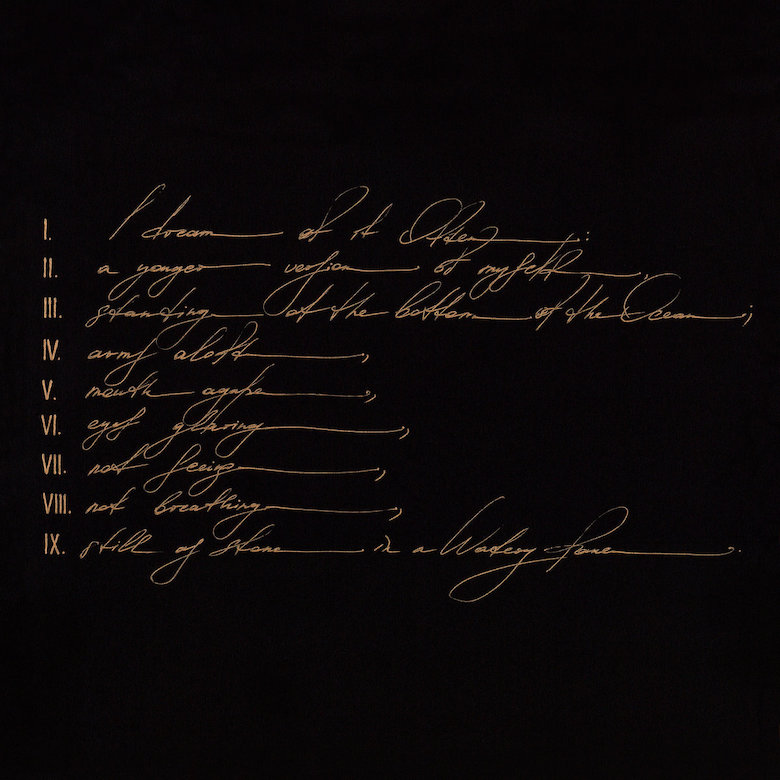

Telefon Tel Aviv – Dreams Are Not Enough (Ghostly International)

Das neue Album von Telefon Tel Aviv ist nicht nur das erste nach einer ganzen Dekade, sondern auch das erste ohne den 2009 überraschend verstorbenen Mitgründer Charlie Cooper. Und dafür, dass sich Joshua Eustis gewagt hat, neben seinen verschiedenen anderen Projekten nach langer Zeit auch TTA wiederzubeleben, möchte man ihm von den ersten Tönen des sakralen Openers „I Dream It Often” an sofort dankbar sein. Dreams Are Not Enough erfüllt all das, was man sich von einem TTA-Album erhofft und noch viel mehr: futuristisches Sounddesign mit Liebe fürs Detail über großartigen Songs, die zwischen Ambient, Wave, post-industrieller Elektronika und einer alles einnehmenden Melancholie die gewohnten Wurzeln haben, aber inzwischen sicher auch schon mal bei Andy Stott zu Besuch waren. Und auch Dreams Are Not Enough schafft es, große futuristische Pop-Entwürfe wie „Arms Aloft” neben shoegazige Drones zu stellen und trotzdem noch wie aus einem Guss zu wirken. Stefan Dietze

Toshifumi Hinata – Broken Relief (Music From Memory)

Was auch immer Toshifumi Hinata in den Achtzigern am Berklee College of Music gelernt hat, er hat es zackig wieder aus dem Oberstübchen gelöscht. Schließlich klimperte der ausgebildete Komponist nach seinem Studium in Kalifornien nicht mehr am Piano rum, sondern tauschte Konzertflügel gegen Klangsynthese und filterte sich von nun an durch Billigsdorfer-Melodien. Würde später, so der Gedanke, sowieso niemandem mehr auffallen – wären da nicht ein paar ausgefuchste Dudes in Amsterdam, die sich für ihr Reissue-Label Music From Memory durch den obskuren Shit von Vorvorgestern wühlen. Und voilà – auf einmal taucht das Frühwerk wieder auf. Hinata nahm ab 1985 über ein Dutzend Platten auf. Alle am Synthesizer, alle mit hart an der Grenze zum Kitschkrieg vorbeischrammenden Bimmelbammel, für den man sich in menschenleere Einkaufszentren fantasieren muss, um zu verstehen, dass Vaporwave keine Reddit-Erfindung der Generation Z ist. Broken Relief schrammt mit Twin-Peaks-Träumereien („Midsummer Night”), an Seebrisen-Pop („Sarah’s Crime”) und Philip Glass’ Geist vorbei und zieht sich in Hikikomori-Manier ins kulturelle Gedächtnis-Hinterzimmer des Future Funks zurück. Emotionslos, aber gerade richtig, um nebenbei Segelschiffe in Doppelliter-Flaschen hineinzubasteln, genüsslich im Ikea-Katalog zu schmökern oder einfach nur den Flur zu bohnern. Christoph Benkeser

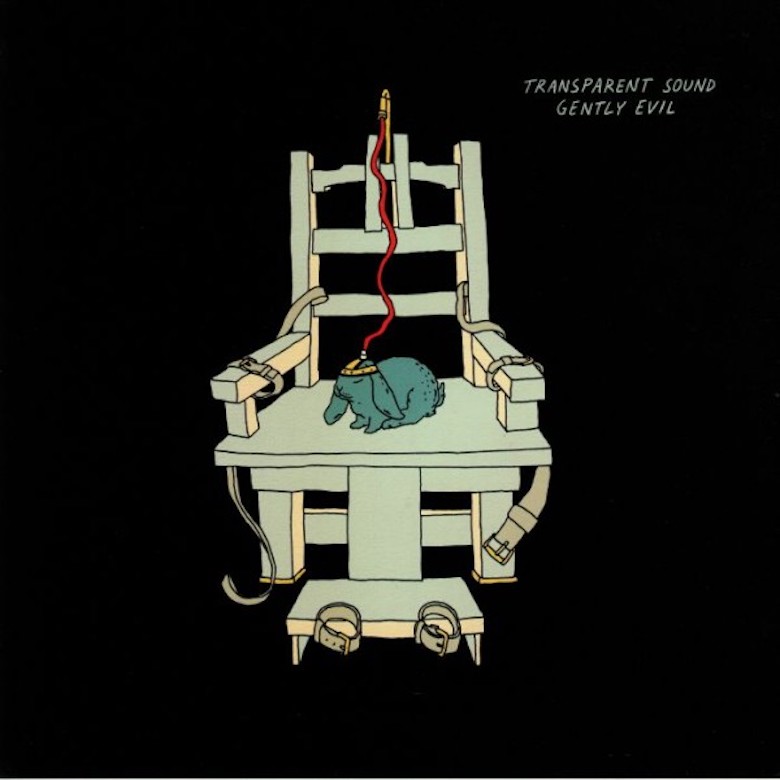

Transparent Sound – Gently Evil (Transparent Sound)

Aufhorchen, wer gerne Electro hört! Transparent Sound-Gründer Orson Brambley liefert nach fast einem Jahrzehnt ohne LP ein Album ab, das schon im Vorfeld einigen Hype generiert hat. Vielleicht kommen die Vorschusslorbeeren aber auch daher, dass Liebhaber des Genres wahre Hingabe erkennen und diese würdigen. Denn mal ganz unter uns: Wer sich Electro widmet, muss schon ein wenig masochistisch veranlagt sein. Das Prädikat „erinnert ein bisschen an Drexciya“ ist die ersten hundert Male vielleicht noch schmeichelhaft, danach aber wohl nur noch qualvoll. Transparent Sound führt die Hörer erst mal langsam heran und offeriert mit „Pretend Like You Care” eine dicke, graue Soundwolke, über die sich ein paar Bleeps und Bloops legen. Recht schnell hebt man die Nadel an und legt sie bei „No Call From New York” wieder auf. Ah, viel besser! Die Kick knallt, die Subwoofer scheppern und im Break entfaltet sich eine nasty Sci-Fi-Hookline, die dem Track seinen eigenen Charakter verleiht. „Love Pony” wartet mit warmen Strings und monophonem Synthesizer auf, ein beatloses Interlude, dass nicht recht weiß, wo es denn hinwill. Der Versuch eines konzeptuellen Spannungsbogens ist erkennbar, gelingt aber nicht so recht. Vielleicht hat Orson Brambley das auch selbst erkannt. Die nächsten Tracks sind nämlich allesamt feine Jams mit ganz unterschiedlichen Rhythmus- und Klangstrukturen. Dass man zu ihnen allen gleichermaßen das Tanzbein schwingen will, eint sie. Heraus sticht dabei besonders „A Thousand Yard Stare”, ein bounciges Rave-Monster mit in den roten Bereich gezogenen Drums und eiskalten, sphärischen Sounds. Drexciya approves! Andreas Cevatli

Violet – Bed of Roses (Dark Entries)

Seit zehn Jahren hat es sich Dark Entries zur Aufgabe gemacht, vergessene Musik der 1980er Jahre wieder auf den Plattenteller zu bringen. Bei der Flut an Releases, die das Label aus San Francisco Monat für Monat wieder zugänglich macht, wird leicht übersehen, dass sie in den letzten Jahren auch aktuell angesagten Künstler*innen zu respektablen Veröffentlichungen verholfen haben. Darunter Bézier, Helena Hauff, Vin Sol, Red Axes, Miss Kittin, The Hacker. Nun legt auch Inês Borges Coutinho ihr Debütalbum als Violet dort vor. Es heißt Bed of Roses und wurde tatsächlich – auweia! – nach dem Lied von Bon Jovi benannt. Um hier gleich mal die Luft aus dem Sack zu lassen: Das ist auch schon das Doofste, was es über das Album zu sagen gibt. Weitere Ähnlichkeiten zum Kuschelrock sind nicht auffällig. Violet nimmt uns hier auf eine Zeitreise zu Beginn der 1990er Jahre mit. Das eröffnende „Tears in 1993” macht das Zieldatum klar und so beginnt die in Lissabon aufgewachsene Inês Borges Coutinho die Auseinandersetzung mit ihrer Jugend. Die Erinnerung läuft rein musikalisch. Das Spannende an den zehn Tracks ist, dass es ihnen gelingt, gleichzeitig die Wehmut des Vergangenen und den optimistischen Blick eines Teenagers auf das Kommende zu transportieren. Nostalgie und Aufbruchstimmung gehen hier Hand in Hand. Die Vergangenheit wird hier nicht einfach wiederholt, sondern erinnert. Bed Of Roses ist kein Stück nostalgisch. Es ist nicht die Renaissance von irgendwas. IDM, Synth-Pop, Italo Disco, House, Acid, Techno, Electro Funk, Ambient, Happy Hardcore leuchten als Erinnerungsblitze auf, als synthetisierte Basslinie, als Schlagzeugwirbel, als Keyboard-Akkord. Als rhythmisiertes Fotoalbum. Dazu kommt, dass Violet keine Scheu vor einprägsamen Melodien hat. Sie weiß einfach, wie die Sache mit den Erinnerungen funktioniert. Sie sind immer auch Erfindungen. Natürlich gibt es bessere und schlechtere Stücke. Als Album passt das alles wunderbar. Sebastian Hinz

Wolfram – AMADEUS (Public Possession/Live From Earth)

Es ist so eine Sache mit der Ironie. Im Meme-Zeitalter kaum wegzudenken, führt sie in musikalischen Kontexten doch oft vor allem dazu, dass man sich zwischen Menschen mit Anglerhüten und Kuhfell-Handtaschen auf der Tanzfläche einer 2000er-Party wiederfindet und ordentlich zu Sean Paul „abhottet” – Luftanführungszeichen beim Tanzen nicht vergessen! Kann Musik ironisch sein oder nimmt sie sich damit selbst jegliche Substanz? Tatsächlich ist es dieser schmale Grat zwischen Ironie, Trash und echtem Humor auf dem sich der Österreicher Wolfram schon seit seinem selbstbetitelten Debüt 2011 bewegt. Mit einer Mischung aus Nu-Disco, Deep House und ein bisschen Eurodance knüpft AMADEUS soundmäßig an den Vorgänger an. Auch hinsichtlich der Dichte an Featuregästen enttäuscht Wolfram mal wieder nicht: Neben kredibilen Größen wie Peaches, Egyptian Lover und Live From Earth-Kollege Yung Hurn tritt auch Pamela Anderson in Erscheinung (ob es sich hierbei um ein bloßes Sample handelt oder sie tatsächlich direkt involviert war, bleibt Wolfi uns schuldig), und natürlich Haddaway – Sänger des Eurodance-Klassikers „What Is Love”, der auch schon auf WOLFRAM am Start war. Tatsächlich ist das gedanklich an Haddaways Über-Hymne angelehnte „My Love Is For Real” leider der schwächste Track des Albums. Die House-Pianos klingen nach billigem EDM-Schlager und die Bassline so gruselig nach Großraumdisco, dass man sich ernsthaft fragt: Soll das so? Denn dass Wolfram ja durchaus produzieren kann, beweist er vor allem in den instrumentalen Tracks. Dem monumentalen Intro „Scirocco” etwa, das den Themes von Stranger Things oder Miami Vice Konkurrenz macht. Oder dem groovigen Sample-Kunststück „Grafitti in Teheran”. Und wenn Peaches auf „Automatic” zur überirdischen Italo-Disco-Queen mutiert, kann eh nichts mehr schiefgehen. Das Problem an Ironie ist, dass sie meist nicht verstanden wird. Und darin besteht vielleicht auch der Reiz von AMADEUS. Denn ob Wolfram das alles bierernst meint oder einfach die Strapazierfähigkeit des guten Geschmacks ausreizen will, das weiß nur er allein. Sicher ist: AMADEUS bringt Humor zurück auf den Dancefloor. Und ein bisschen Spaß muss ja bekanntlich sein. Laura Aha