Carsten Jost (Foto: Rob Kulisek)

Carsten Jost verfolgt seinen Werdegang bis zu seinem ersten Release und der Gründung von Dial nach – und verrät, woher der Name des Labels stammt.

Veröffentlichungen von Carsten Jost haben Seltenheitswert. Seit seinem Debüt auf dem von ihm mitbegründeten Label Dial im Jahr 2001 hat der vor allem als bildender Künstler und Galerist aktive David Lieske unter diesem Namen nur zwei Alben veröffentlicht, die letzten Tracks auf einer Single erschienen vor über zehn Jahren. Abgesehen von einer digital veröffentlichten Sammlung alten Materials im ersten Pandemiejahr ist La Collectionneuse I – X erst das dritte Album von Carsten Jost in 20 Jahren Tätigkeit.

Entstanden ist es nach Beginn der Pandemie. Lieske war gerade von New York nach Berlin zurückgezogen, bastelte zwischendurch immer wieder für eine halbe Stunde an Trackideen. Ein Album war nicht geplant, und eigentlich stand bei Dial eine große Tour zum 20. Geburtstag an. Der Stillstand wirkte sich allerdings nur sekundär auf die Produktionen aus. „Meine Musik ist immer inspiriert und informiert von dem, was im Club passiert, aber ich mache sie intuitiv”, erklärt Lieske. In Form gegossen wurde das Material letztlich von Dial-Kollege Peter „Pete” Kersten alias Lawrence.

Das Album spielt mit seinem Titel auf den gleichnamigen Film von Éric Rohmer aus dem Jahr 1967 an. Darin geht es um einen Galeristen und einen Künstler, die auf eine Frau treffen, die – lax gesprochen – Männer sammelt. „Es geht um verschiedene Formen des Sammelns und Begehrens”, erklärt Lieske. „2019 habe ich in London eine Ausstellung zusammengestellt, die das Verhältnis zwischen Künstler*innen und Sammler*innen untersuchte, wenn sie in der Galerie aufeinandertreffen.”

Dazu gehörte neben einer Neubearbeitung der ohne Soundtrack auskommenden Audiospur des Films, die Lieske von allen Dialogen befreite und stattdessen mit noch mehr Klängen aus der Tonspur anreicherte, um somit die Gespräche der Besucher*innen zum neuen Inhalt des Films zu machen, auch eine Installation: Eine Sammlung von Büchern und Schallplatten, die ihm wichtig waren. „Sammler*innen beschreiben ihr Verhältnis zu Kunst immer sehr affektbezogen, Künstler*innen sprechen eher auf konzeptioneller Ebene über ihre Arbeit. Ich wollte die Seite wechseln und selbst als Künstler affekthaft agieren.”

Allerdings sei er ein schlechter Sammler, fügt Lieske mit einem Lachen hinzu – selbst in Hochzeiten als Vinyl-DJ habe er alle Platten, die ihm nicht mehr gefielen, in regelmäßigen Abständen entsorgt. Sentimental ist sein Verhältnis zu den folgenden sechs Platten dann auch nicht. Viel eher zeichnen sie Stationen seiner musikalischen Biografie nach: Angefangen mit Lieskes erster Schallplatte bis hin zu einem ikonischen Release aus der Digital-Hardcore-Ära lässt sich anhand von ihnen sein Werdegang bis zur Gründung von Dial und seinem ersten Release nachverfolgen.

Klaus Doldinger – Das Boot (Die Original Filmmusik) (WEA, 1981)

Der Bruder meiner Stiefmutter hat mir dieses Album geschenkt, als ich elf Jahre alt war. Als Kind war ich vom Militär fasziniert, habe Waffen und Tarnnetze gesammelt. Meine Eltern haben mir aber verboten, Kriegsfilme anzuschauen. Im Booklet dieser Platte waren aber großformatige Stills aus dem Film zu sehen, das war toll. Die Musik und vor allem das Titelstück sind gewaltig! Klaus Doldinger hat fantastische Musik gemacht und hier mit elektronischen Mitteln gearbeitet, unter anderem hat er ein Sonargeräusch über einen Beat gelegt. Als ich meine erste Maxi auf Dial veröffentlicht habe, schrieb Michael Mayer von unserem Vertrieb Kompakt in die Bestellliste: „Für Fans von Das Boot.” Das war total abgefahren, denn ich hatte jahrelang nicht mehr an diese Platte gedacht! Aber auf meinem Track „Make Pigs Pay” ließ sich diese Frühprägung mit etwas Abstand heraushören. Den Soundtrack höre ich immer noch gerne.

Sonic Youth – Dirty (DGC, 1992)

Meine Eltern, vor allem meine Mutter, haben mich in meiner Kindheit durch Galerien und Museen geschleift. Ich fand Kunst deshalb natürlich schlimm! Auf einer documenta aber fand meine Mutter drei Künstler richtig furchtbar, weshalb ich sie natürlich toll fand: Charles Ray, Jeff Koons und Mike Kelley. Damals war ich 13, 14 Jahre alt. Als ich etwas später im Plattenladen Dirty gefunden habe, habe ich das Cover von Mike Kelley sofort wiedererkannt. Zuerst fand ich die Musik gar nicht so gut, habe sie dann aber lieben gelernt. Das Video zu „100%” lief ständig auf MTV und war für mich der Schlüssel zur Musik und der abgehangenen Haltung dahinter. Ich hatte mich vorher nicht sonderlich für Musik und eher für Text interessiert, obwohl ich gar nicht so viel gelesen habe. Diese Platte war eine Art Einstieg. Wichtig war auch Pod von The Breeders, vor allem wegen der Produktion von Steve Albini. Ich habe mir dann einen Bass gekauft. Aber weil Kim Gordon und Kim Deal Frauen waren, war mir klar: Auf der Bühne muss eine Frau den Bass spielen! Ich wollte dann eine Band gründen und habe versucht, eine Bassistin zu finden. Das hat aber leider nicht geklappt, weil die alle lieber Bier trinken wollten!

Massive Attack V Mad Professor – No Protection (Wild Bunch, 1995)

Als ich 14, 15 Jahre alt war, ist meine Großtante gestorben. Sie hat all ihr Geld einer Sekte vererbt, die auf der Suche nach dem Heiligen Gral war. Nach der Beerdigung haben die Familienmitglieder dann Sachen aus ihrer Wohnung mitgenommen. Ich war auch dort, und irgendwann meinte jemand, dass dort auch ein Plattenspieler stünde. Ich wurde sofort hellhörig und habe ihn gesucht: ein Technics MK-2! Und darunter ein Brown-Receiver, der mir auch bekannt vorkam. Das habe ich alles eingesteckt, es war der Start in ein ganz neues Leben. Ich interessierte mich damals für DJs, auch weil meine Bandexperimente nicht aufgegangen waren. Ich habe mir einen zweiten Plattenspieler und einen Mixer besorgt und nach Musik gesucht, die ich auflegen könnte. In einem Indie-Plattenladen fand ich dieses Album. Das Cover war sehr beeindruckend. Ich war kein großer Fan von Massive Attack und kannte Mad Professor nicht einmal, habe es mir aber angehört. Es war genau das, was ich gesucht hatte! Ich hatte einen smarten Moment und habe zwei Exemplare gekauft. Es war meine erste Dub- beziehungsweise Remix-Platte. Ich habe mich wochenlang damit beschäftigt.

DJ Shadow – Endtroducing….. (Mo Wax, 1996)

Ich habe damals im Karolinenviertel gewohnt und eine Frau kennengelernt, die einen Klamottenladen hatte, LIAR – „Life Is a Riot”. Da standen zwei MK-2 und ein guter Mixer. Ich bin rein und habe sie gefragt, ob ich nicht dort auflegen könne. Ich könne immer mal vorbeikommen, meinte sie – sie hatte ja keine Ahnung, dass ich jeden Tag acht Stunden lang dort sein würde! Irgendwann habe ich noch einen dritten Plattenspieler dazugestellt. Ich habe mich für alles interessiert, was keine durchgängige Bassdrum hatte. Techno war doof! Endtroducing….. war eine richtige DJ-Platte. Sie hat mich verstehen lassen, was durch Platten-Digging alles möglich wird – zumindest, wenn man eine MPC hat. Das wusste ich damals aber nicht. Ich dachte, das sei ein Mixtape! Es war eine sehr offene Zeit, und bei Mo Wax kam damals alles zusammen. Sehr viele Einflüsse kamen aus London nach Hamburg. Dort gab es keinen Tresor, kein Hard Wax – keinen Techno-Underground wie in Berlin. Meine Vorbilder habe ich eher in der Soundsystem-Kultur gefunden. Ich konnte damals alles mixen und beatmatchen, ob es nun Hip Hop, Drum’n’Bass oder Dancehall war. In der Roten Flora habe ich das Dub Café mitorganisiert, dort sind wir öffentlich aufgetreten und haben auch im Keller einen richtigen Club gebaut – damals war auch schon Pete dabei.

Theo Parrish – First Floor (Sound Signature, 1998)

In Hamburg gab es Szenen für Trance und Vocal House, mit denen ich mich aber damals nicht identifizieren konnte. Ich war zwar schwul, aber mein Umfeld war sehr heteronormativ, weshalb mich die queere, Drag-mäßige House-Welt auf merkwürdige Art und Weise abgeschreckt hat. Pete hatte damals aber zwei DJ-Identitäten: Er legte Drum’n’Bass und House auf. Irgendwann spielte er mir zu Hause eine Platte von Theo Parrish vor. Das war, als hätte mich eine Dampfwalze überrollt. Es war genau das Gegenteil von dem, was ich damals an House-Musik nicht mochte. Es war punk, klang falsch gemacht – überhaupt nicht fett, sondern sehr dünn. Die Art, wie mit Soul und afrodiasporischen Referenzen umgegangen wurde, schien nachdenklich, diskursiv und politisch. Es hatte eine Dringlichkeit, eine Präsenz. Als ich selbst angefangen habe, Musik zu machen, habe ich mich sofort daran orientiert.

Theo Parrish und Moodymann waren auch für andere aus dem Dial-Umfeld sehr wichtig – zu hören war das aber überhaupt nicht.

Das liegt daran, dass wir es nicht hinbekommen haben! Versucht haben wir es trotzdem.

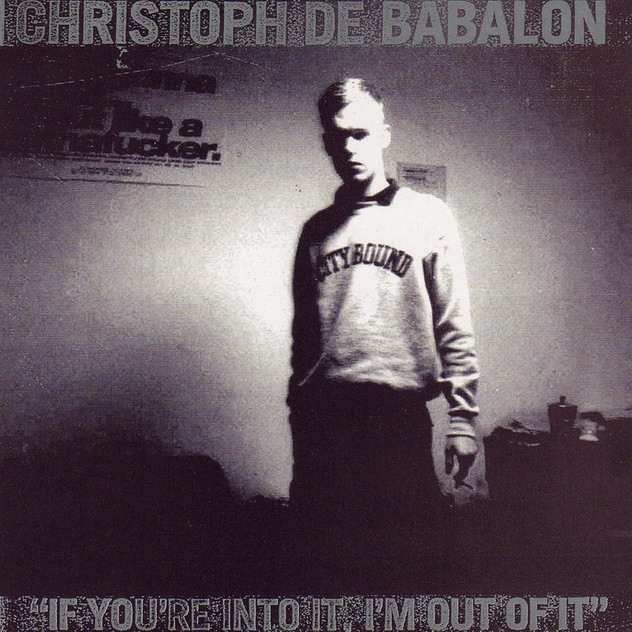

Christoph de Babalon – If You’re Into It, I’m Out Of It (Digital Hardcore Recordings, 1997)

Christoph de Babalon hat damals mit Paul Snowden zusammen das Label Cross Fade Enter Tainment betrieben. In Hamburg war es im Stadtbild auf visueller Ebene sehr präsent – Snowden war ja Grafikdesigner. Es gab dieses eine Poster, auf dem „If you’re gonna go out… go out like a muthafucker.” stand. Snowden übrigens hatte ein Grafikerkürzel, Crucial, und als wir unsere ersten Veranstaltungen im Molotow gemacht haben, habe ich mir für meine Posterdesigns auch eins zugelegt: Dial666. Daher kommt der Name! Die Musik von Christoph de Babalon war ein merkwürdiger Mix von allen Sachen, die mich damals schon interessiert haben: Es hatte einen Hip-Hop-Vibe, war aber ganz klar elektronisch, hatte eine Punk-Attitüde und doch etwas Kaltes, es war sehr designmäßig.

Dann gab es dieses Cover von diesem Album mit diesem unfassbar arroganten Titel, den ich aber wahnsinnig gut fand. Ein tolles Foto. Ich wollte auch so aussehen! Ich kam aus Blankenese und sah immer sehr preppy aus – selbst als ich in besetzten Häusern gewohnt habe, hatte ich frischgebügelte Polohemden an. Ich war nie Punk. Auf der Rückseite der Platte war auch ein Foto von seinem Studio zu sehen: ein Amiga und ein paar Disketten. Das hat mich auch total inspiriert, weil es so Anti-Studio war. Es sah aus wie ein Büro. So eine Produktionsästhetik wollte ich auch haben – maximal einen Computer und ein Keyboard! Und so produziere ich auch heute noch Musik, nur am Laptop.