Rewind 2021: Jedes Jahr dieselbe Leier – alle überbieten sich kurz vor Schluss nochmal mit Superlativen. Wir ziehen mit, möchten dabei aber deutlich machen: Es war und ist jedes Jahr unmöglich, sich auf nur zehn oder 20 Platten zu begrenzen, die ein ganzes Jahr zu dem machten, was es war. Wir denken aber, dass die folgenden 20 Alben etwas über dieses Jahr ausgesagt haben. Darüber, welche Sounds und Themen wichtig waren, welche Produzent*innen die Szene besonders prägten oder sogar darüber, welche Aspekte im Hintergrundrauschen zu kurz kamen. Und weil das alles an sich schon erschlagend genug ist, begnügen wir uns mit einer alphabetischen Auflistung und beschränken uns auf nur 20 Alben, obwohl wir allemal 100 hätten auswählen können. Denn obwohl es viele zum Jahresende hin versuchen: Musik lässt sich nicht so einfach in eine geordnete, verknappte Reihenfolge bringen. Sie ist ein lautes Miteinander von Stimmen, wie es diese 20 Alben des Jahres 2021 exemplarisch zum Ausdruck bringen.

Adam Strömstedt – Escalator Music (KANN)

Was kommt nach elevator music? Der schwedische Produzent Adam Strömstedt mit Wohnsitz in Australien gibt auf seinem Debütalbum eine Antwort: Escalator Music wechselt das Personenbeförderungsmittel vom Fahrstuhl zur Rolltreppe und ist damit nicht unbedingt stromsparender, dafür allerdings weniger nichtssagend als die einst auch „Kaufhausmusik” genannte Variante von Muzak.

Strömstedt hingegen steuert Clubmusik an, aus verschiedenen Richtungen, von sachte pulsierendem House geht es über entspannt federnden Downbeat, weichkonturierten Electro und Acid durch die zurückgelehnteren Spielarten von intelligenter Tanzmusik. Bei den Beats schreckt er nicht vor scharf gesetzten Synkopen und überraschenden Effekten wie einer gedämpften Triangel zurück. An anderer Stelle wird selbst dem Dub Reggae kurz Respekt gezollt. Ist ein bisschen ein Kessel Buntes, der jedoch mühelos durch Strömstedts höchst ausgeschlafenes Rhythmusverständnis zusammengehalten wird. Eine auf kluge Weise gutgelaunte Platte, die einiges an Ansteckungspotenzial hat. Tim Caspar Boehme

Andy Stott – Never The Right Time (Modern Love)

Im Techno-Zusammenhang waren die Zehnerjahre die Dekade der Dekonstruktion. Die in dutzende Genres und Subgenres verästelte Clubmusik wurde von einer neuen Künstler*innen-Generation kurz und klein gesägt und wieder zusammengeleimt, ohne Rücksicht auf Befindlichkeiten und gewachsene Traditionen. Zu Beginn der 20er hat sich diese sogenannte Deconstructed Club Music als neuer Standard etabliert. Künstler*innen, die nicht nur Genre-, sondern wie Arca oder SOPHIE auch Geschlechterzuschreibungen hinter sich gelassen haben, zählen heute zu den wichtigsten Produzent*innen der elektronischen Musik.

Immer ein wenig abseits des Scheinwerferlichts stand da der Brite Andy Stott. Er hat in den letzten zehn Jahren sein eigenes Projekt der Dekonstruktion von Clubmusik verfolgt. Das steht weniger im Zeichen freier Assoziation, sondern einer äußerst eigenwilligen und trotzdem zugänglichen Ästhetik. Die ist cineastisch geprägt in ihren oft weitläufigen Spannungsbögen, spiegelt in ihrer Brachialität den (post-)industriellen Charakter von Stotts Heimatstadt Manchester und zeichnet sich durch eine perfektionistische Produktion aus. Nicht die radikale Verschnipselung von Sounds wird hier verlangt, sondern deren sorgsames Sezieren und Neuarrangieren.

2011 erschienen mit den EPs Passed Me By und We Stay Together die ersten beiden Platten dieses Projekts, das sich seither auch äußerlich durch ikonische Schwarz-Weiß-Cover-Fotografien einheitlich präsentiert. Auf ihnen löste sich Stott vom Dub-Techno seiner ersten Veröffentlichungen und widmete sich rauen, düsteren Soundcollagen. Das im Jahr darauf erschienene Album Luxury Problemsging noch weiter und bestimmte die weitere Ausrichtung der Reihe: Eine gewaltige atmosphärische Tiefe, die volle Auslastung von Frequenzbreiten und der glockenhelle Gesang von Stotts ehemaliger Klavierlehrerin Alison Skidmore sind seither ihre Grundelemente.

Stück für Stück hat sich Stott in seinem Forschungsdrang die sonischen Ausdrucksformen der Clubmusik vorgenommen und in seinem Sinne rekontextualisiert. Was bei „Violence” 2014 die höllisch kratzenden Subbässe und bei „0L9” 2019 die Safri-Duo-esken Drumsounds waren, sind auf seinem neuen Album die Synth-Orgelpfeifen zum Einstieg von „Repetitive Strain”: Einsprengsel, die man assoziativ ganz anders verorten würde, und die gerade deshalb in ihrer neuen Umgebung so wohlig überraschen. Dabei sind Stotts Kompositionen immer dort besonders stark, wo das Ruhige, Gleitende und Schwebende durch brachiale Sounds durchbrochen wird. Und auch wenn das kontrastreiche Spiel von Breakbeats und sanften Synths im Titelstück „Never The Right Time” an Jon Hopkins erinnert, es findet in einem ganz eigenen Kosmos statt.

Die cineastische Atmosphäre von Stotts Musik kommt auf Never The Right Timeganz besonders zum Tragen. Etwa wenn zum Opener „Away Not Gone” zwischen den im Raum schwingenden Saiten verhallte Blasinstrumente durchdringen, bevor alles von warmen Synthesizern aufgefangen wird. Oder wenn „Dove Stone” in ausholendem Jaulen eine Szenerie aufbaut, die perfekt einer langsamen Kamerafahrt in eine dunkle 80er-Jahre-Sci-Fi-Dystopie entspricht. Dabei führen diese beiden Stücke gleichzeitig auch vor, wie die Stimmung beinah unbemerkt von dunkel-bedrohlich zu wohlig-sanft wechseln kann.

Das ist Stotts Gespür für die richtige Balance zwischen elektronischen und organischen Sounds zu verdanken. Mehr als je zuvor gesellen sich bei ihm nun Gitarre, Bass, Drums und Bläser zu den glitchenden Beats und den schwirrenden Synthesizern. Das erinnert auch mal an Badalamentis Twin-Peaks-Soundtrack, mal an Darkside oder an Junior Boys, und doch ist es auf seine Art völlig eigenständig, Teil eines dekonstruktivistischen Projekts, das jetzt sein Ende gefunden haben könnte. „A 10 year cycle, complete.” So heißt es im Promotext. Was wohl die 20er Jahre bringen werden? Steffen Kolberg

aya – im hole (Hyperdub)

Grenzen können Orientierung geben und Freiheiten einschränken – und von Menschen, die sie erfinden, wieder verwischt und aufgehoben werden. aya spielt immer wieder damit, Linien zu durchkreuzen. Mal mehr, mal weniger deutlich ist die Musik der in Manchester lebenden Künstlerin in Rave und im Hardcore Continuum zu Hause. Euphorische, beinahe kitschige Synthesizer, schnelle Kicks und wirbelnde Breaks waren in den Tracks vergangener Jahre immer wieder zu hören. Unter anderem als Teil des Kollektivs boygirl, das queere Künstler*innen stärken möchte, verhilft sie mit diesen Mitteln Pop-Hits in Edits zu einem Neon-Strobo-Afterlife im Hallraum von Dubstep.

Mit im hole stört aya voreilige Einordnungsreflexe. Statt Dance-Hymnen bilden die Stücke des Albums mit ihren Geräusch- und Klang-Fragmenten und vieldeutigen Lyrics raue und einnehmende Club-Poesie mit der Energie eines Live-Sets. aya webt die Klänge, die mal an Ambient erinnern, dann lärmig aufrütteln, mit 4/4-Kicks antreiben oder Dubstep und Grime anklingen lassen, zu einem eindrucksvoll vibrierenden und gleichzeitig merkwürdig sanften Ganzen. im hole strahlt zuversichtlich in der Erschütterung von Klarheiten, ohne dass aya das Gewaltige – die Unsicherheit um das eigene Selbst oder um die Beziehung zu anderen – versteckt. Philipp Weichenrieder

DJ Manny – Signals In My Head (Planet Mu)

Er wolle die Leute nur wissen lassen, dass es da draußen viel Liebe gibt, sagt DJ Manny. Duh. Ja, klar. Ob das als Message für ein recht großspurig angekündigtes Album wie Signals In My Head ausreicht, muss halt jeder selbst wissen. Südlich von Chicago im kleinen Städtchen Robbins aufgewachsen, ließ sich Manny schon vor etlichen Jahren in Brooklyn nieder und zählt jedenfalls seit den frühen 2010ern zur ersten Footwork-Garde an der Ostküste. Digitale und gepresste Sachen veröffentlichte er zwischenzeitig auf Untergrund-Labels wie Ghettophiles, Hoko Sounds, Aeronema und Teklife – oder wie in den letzten zwei Jahren eben komplett im Alleingang ohne Label. Nun aber der erste echte große Wurf auf Planet Mu, für den Manny zwölf kross gebrochene Beat-Eklektizismen entwarf, die mal romantisierten R’n’B und Juke verschränken wie im Opener „Never Was Ah Hoe” oder „All I Need”, dann aber auch in den Bereichen Drum’n’Bass („Havin’ Fun”), Chicago House („That Thang”) und Detroit Techno („At First Site”) wildern. Dass er all diese Stile mittlerweile wie aus dem Effeff beherrscht, ist angesichts der gelungenen Produktion, die er mit Ableton, Korg Triton und Akai MPC stemmt, weitgehend unstrittig. Divergierendes verschmelzen – das gehört ja mittlerweile eh zum guten Ton. Geht es um originelles Sounddesign und vielleicht einen sublimen Ansatz dahingehend, wie all diese Einflüsse über die Länge eines Albums zusammengeführt werden, bleibt hier allerdings durchaus noch viel Luft nach oben – die Signale aus Mannys Birne sind eher direkt in your face. Wo eigentlich das andere angekündigte Album The Vault steckt, ist am Ende daher irgendwie egal. Nils Schlechtriemen

Emeka Ogboh – Beyond The Yellow Haze (A-TON)

Bevor Emeka Ogboh Klanglandschaften selbst erzeugt, nimmt er sie auf. Der Künstler widmet sich eigentlich der visuellen Kunst und der Soundinstallation. Zuerst in seine erste Solo-Ausstellung integriert, die 2018 in Paris zu sehen war, erscheinen seine Aufnahmen nun als das Debütalbum Beyond The Yellow Haze. Darauf vermischt er elektronische Sounds mit Field Recordings aus Lagos zu einem immersiven Klangerlebnis. Die LP lässt an der Metropole in seiner Heimat Nigeria teilhaben, umschließt in einen Kokon aus den Klängen der Stadt. Beyond The Yellow Haze klingt, als ob Ogboh die Geräusche Lagos’ wie mit einem Schwamm aufgesogen hat, um ihn dann wieder auszuwringen. Herausgetröpfelt sind fünf Tracks, die im eklektischen Rhythmus der Stadt mitschwingen und gleichzeitig Ogbohs Handschrift tragen. Dabei sind elektronische Klänge, Bass und Perkussion lediglich das Skelett, an dem der Nigerianer seine Aufnahmen akzentuiert in Szene setzt. Das ständige Sausen des Stroms an Autos, ihr hektisches Hupen, vorbeihuschende Menschen und ihre Gespräche prägen den Opener „Lekki Aiah Freeway”. Dabei verwischen die Grenzen zwischen rauchigen Synths und rauschendem Verkehr. An anderer Stelle, in „Everydaywehustlin”, untermalt Verkaufsgespräche ein grober Rhythmus, der das gemächliche Treiben der Passant*innen als auch den Trubel des Feilschens einfängt. Mit karger musikalischer Unterstützung verleiht Ogboh den urbanen Klängen einen melodischen Charakter, sodass diese immer Fokus der Tracks bleiben. Beyond The Yellow Haze klingt wie der Soundtrack zum Kopfkino, das Lagos in Ogboh hervorruft. Aus der Allgegenwärtigkeit von Klang in der Stadt kondensiert der Künstler einzelne Fragmente, die Lagos zum Subjekt des Albums machen. Alltagsgeräusche werden zu Klängen, Lärm zu Melodie. Und dieses Klangkaleidoskop endet letztlich nicht in Kakophonie, sondern im atonalen Rhythmus der Stadt. Louisa Neitz

Emmanuel – Force Of Nature (ARTS)

Bevor Emmanuel Beddewela 2013 ARTS aus dem Boden stampfte, wurde sein Output mehrheitlich über kleinere Labels vertrieben, mit Streuung von London über Berlin bis Tel Aviv. Dennoch: Für die meisten Clubheads blieben seine Produktionen damals weit unterm Radar, fanden höchstens in vereinzelten Sets hier und da mal statt. Vielleicht auch dadurch bedingt, dass er, als Tech-House Ende der 2000er ein abermaliges Revival feierte, unter seinem Realnamen Emmanuel in diesem Bereich erste Schritte auf der Suche nach einem eigenen Sound unternahm.

Den sollte er später woanders finden. Zunächst mit einem guten Dutzend amtlich pumpender EPs, dann mit dem Debüt Rave Culture und einer offenkundigen Hommage an jene, deren Zukunft er ganz richtig in der Schnittmenge von Industrial-, Dub- und Ambient-Techno ausmachte. Heute ist ARTS eine todsichere Bank für frische wie erfahrene Produzierende, die den Tanzflur gerne mal als sakralen Ort der Entrückung begreifen und damit zum Kern der Dinge vorstoßen – von I Hate Models über Parallx und Introversion bis Keith Carnal und Thomas Schumacher releasen hier einige der Besten unserer Zeit.

Dass Emmanuel mit Force Of Nature nun vieles aufgreift und ausreift, was ihm und seinem Label im letzten Jahrzehnt zu einer unverwechselbaren Signatur verhalf, könnten manche als Bequemlichkeit abtun – doch der Schritt gelingt hier auf ganzer Linie verflucht elegant. Alle zwölf Tracks dieser Platte sind atmosphärisch ausufernd, zugleich aber völlig fokussiert, wenn es um den Einsatz von Shots und Pads, das wirkungsvolle Widerspiel aus Beats und ozeanischen Atmosphären geht. Vom lauwarm pulsierenden „Forecast” über das gen Morgen weisende „Beauty Of A Moment” bis zum sehnsuchtsvollen „Nightburn” ist ein träumerischer Tenor in allen Tracks dominierend, getrieben von industriell schimmerndem Rhythmusdesign und diesigen Sommervibes bar jeglicher Verkitschung.

Hier sitzt jede Modulation, jede melodische Anbahnung, jeder Break. Das Cover lässt es fast erahnen: Hätten Boards Of Canada irgendwann einmal versucht Techno zu produzieren, wäre sicher etwas Ähnliches wie Force Of Nature dabei entstanden. Nils Schlechtriemen

Eris Drew – Quivering in Time (T4T LUV NRG)

Seit 2019 haben Eris Drew und Octo Octa nicht nur eine gemeinsame Partnerschaft, sondern betreiben auch das Label T4T LUV NRG. Dort haben beide bereits veröffentlicht, nun legt Eris Drew darauf ihr erstes Album vor. Keiner der neun Tracks klingt so, als wäre er bloß im Computer entstanden. Stattdessen spiegeln die Stücke die Platten-Verliebtheit Drews wider. Überall fliegen die Samples und Sounds nur so, stehen die klassischen Drumbreaks im Vordergrund und versprühen die locker fröhliche Atmosphäre der Tage von Hip House.

Und das, obwohl Eris Drew, ursprünglich aus der House-Wiege Chicago, sich für die Produktion in ein kleines Häuschen im Wald zurückgezogen hat. Den Spirit der Housemusik schafft sie aber auch von dort umzusetzen. Mit eindringlichen Basslines, perkussiven Breakbeat-Samples, Scratching-Akrobatik und von Hand eingespielten Melodien auf dem Keyboard. Auch wenn einige wenige Tracks in der zweiten Hälfte des Albums den Dancefloor nur noch als Referenz nutzen, istQuivering in Time dennoch ein eindeutiger Aufruf zum Tanzen. Der ansteckende Charme ist omnipräsent, genauso wie Drews Message einer heilenden Wirkung von rituellem Tanz, psychedelischer Erfahrung und dem Ausdruck der eigenen Persönlichkeit. Leopold Hutter

Farron – Shinrin Yoku (Shaw Cuts)

Zu einem Zeitpunkt, an dem sich das Schmähwort Business Techno zu formieren begann, schwamm das von Farron 2015 gegründete Label Shaw Cuts gegen den Strom. Es fiel von Anfang an durch eine spielerisch-elaborierte Variante von oft auf Breaks und Breakbeats basierendem Techno auf. Nach einigen spannenden Maxis auf dem eigenen Imprint und auf befreundeten Labels wie Forbidden Planet oder zuletzt auf Voitax legt uns der Labelgründer nun sein Debütalbum vor die verschnupfte Corona-Nase. Und was für eins.

Auf Doppel-Vinyl und digitalen Formaten finden sich mit viel Leidenschaft modellierte Track-Skulpturen, zwölf an der Zahl, jeweils zwischen relativ kurzen drei und circa fünf Minuten. Somit brechen die Tracks mit der in jüngerer Zeit oft zu funktional orientierten Dramaturgie verschwitzter Großraum- und Technofestival-Nächte und machen dieses feine Dutzend schwebender Schönheiten zu einem intimen Klangerlebnis für zu Hause. Das Album vereint schwer gesättigte Perkussivität und gebrochene rhythmische Strukturen mit meditativem Ambient, hier und da betont durch dunkle, aber dennoch weiche, modulierte Tupfer aus erhabenen Akkorden Detroiter Natur.

Jeder Track scheint zu schweben und schafft es alleine, ohne Probleme für sich stehen. Die kurze, überschaubare Dauer der einzelnen Stücke verstärken den figurativen Charakter und hält die lose schwebenden Kompositionen sehr gut zusammen. Farron hat mit dem Album einen soliden, eigenen Weg gefunden, liebgewonnene klassische Techno-Elemente in gebrochener Form in die nachpandemische Zukunft zu katapultieren. Großräumige Techno-Klänge werden wieder zu einem privaten, hypnotischen Hörerlebnis und befreien sich von allen verknoteten Dogmen zu einer der frischesten Klang-Kombination der letzteren Zeit. Richard Zepezauer

Flaty – Railz (Anwo)

Flaty schickt Liebesgrüße aus Moskau. Der Russe, Teil von Gost Zvuk und eigener Chef bei Anwo Records, weiß, was man mit einer 808 im Kompressions-Modus anfangen kann. Kolossale Bässe schupfen sich auf Railz über eine Landschaft, die man zuletzt in Tarkovskys Stalker zu hören geglaubt hat. Einöde, Nebel, man vergießt ein paar Tröpfchen ins Unterhöschen – vor Angst, dass einem diesen Trip am Ende niemand abkauft. Die Beats morsen S-O-S, im Hintergrund faucht es, man gräbt seine Füße in einen Berg aus Moos, der zum Leben erwacht. Dub-Tanker rollen im Kreis, das Atonal bekommt Rüstungs-Nachschub, in Russland tanzen Braunbären nach fünf Flaschen Wodka zu Beats von Flaty. Footwork, Hip Hop. Irgendwas! Bevor man drüber nachdenkt, wann man sich das letzte Mal dermaßen vor seiner eigenen Bluetooth-Box angeschissen hat, steht man wieder da. In der dunklen Kammer – und wünscht sich was. Nicht alles geht in Erfüllung, nur die Platte, die den gepflegten Anspruch auf Sounddesign mit dem Sprung auf den Dancefloor verquirlt. Klingt alles verrückt. Ist am Ende trotzdem nichts anderes als Laptop-Musik, bei dem die Laser lasern und die Blitze blitzen. Egal. Nach eineinhalb Jahren Eh-schon-wissen nimmt man alles. Also echt. Christoph Benkeser

Manuel Tur – Rhythm Trax Vol. 3 (Running Back)

Ohne Frage hat es Gerd Jansons Label Running Back immer schon verstanden, sich genau mit den Themen in der elektronischen Clubmusikwelt zu beschäftigen, deren besondere Qualität erst mit dem zweiten Blick voll zu erfassen ist. Ob es ausgesuchte Wiederveröffentlichungen sind oder übersehene Produzent*innen, die es verdientermaßen wiederzuentdecken gilt. Der Themenbereich der übersehenen Perlen spielt oft eine zentrale Rolle in der Projektauswahl des Labels.

Diesmal hat Running Back den versierten Essener Produzenten Manuel Tur auf Albumlänge engagiert. Dieser hat zwölf Stücke versammelt, der Albumtitel macht schnell klar, worum es sich handelt: Rhythm Trax. Die Titel der Tracks reichen von „100,5 BPM” bis „150.62 BPM”. Das Weglassen von Chords und Basslines ist eine oft Übersehene und als reine DJ-Tools missverstandene Stilart, die man durchaus als einen Grundpfeiler der frühen House-Music-Geschichte verstehen könnte. Aus einer Zeit, in der die Drum Machines und ihre alternativen Fähigkeiten noch auszuloten waren, und alleine der kompromisslose Fokus auf die rohen Drum- und Percussion-Sounds schon ekstatische Momente auf den Floors zauberte und somit diese Vorgehensweise legitimierte.

Manuel Tur versteht es hier ganz vorzüglich, die Drum Machines mal hypnotisch, mal funky, mal tribal grooven zu lassen. Spannend an seiner Interpretation dieses reduzierten Stils ist die Kombination mit dem heute möglichen Arsenal an Effekten. Diese haben sich natürlich ständig weiterentwickelt, und es ist eine wahre Freude, ihrem Einsatz in den Tracks nachzuspüren. Dies macht er nach allen Regeln der Kunst und verpasst damit dem reinen Drumtrack ein frisches Sound-Update ins Jahr 2021. Gleichzeitig erneuert er spielend leicht die Legitimation solcher Tracks. Drumtracks, die so viel mehr sind als bloße DJ Tools. Der Techno im House-Pelz. Herrlich! Richard Zepezauer

MMM – On The Edge (MMM)

MMM veröffentlichen nach einer Ewigkeit gemeinsamen Musikmachens ihr erstes Album. Also nach 25 Jahren. Also ihr allererstes Album. On The Edgeüberrascht in seiner Heimhör-Tauglichkeit. Und gleichzeitig klingen die Tracks ganz vertraut in ihrer Perfektion, die sich nicht selbst im Weg steht, in der Energie des Dancefloors, die in diese Tracks für Zuhause hieingepresst ist.

Außerdem passt On The Edge in diese Monate: Ein Abfeiern der Isolation, ein Feiern der Zusammenkommerei. Einer der unerhörten Momente dieses Albums passiert auf Stück acht, „So Nigh” heißt es. Hier klingen MMM ganz verführerisch und liefern die sensorische Message in der Verpackung eines zärtlichen Dub-Riddims. Darüber entfaltet sich eine Frauenstimme, nimmt die Szene ein, und verblasst nur ganz allmählich.

Wie sie singt, das klingt ganz verbindlich und führt zu einem Lovesong neuer Art. Hier zeigen sich die Produktions-Skills dieses Duos. MMM sind Errorsmith und Fiedel, beide so verzweigt im Berlin-Brandenburger Tech-Set, dass es die Geschichte wert ist, sie kurz zu erzählen. Doch zunächst noch zur Gegenwart: Fiedel ist Resident-DJ im Berghain, und Errorsmith ist Software-Entwickler mit dem Spezialgebiet Synthesizer.

Jede Veröffentlichung von Errorsmith, sei es mit Soundhack als Smith’n’Hack, solo oder eben als Teil MMMs, klingt immer cutting edge und übertrifft alle Erwartungen. Dafür spielen die Sounds gerne mit billigem Material, aus schierer Freude. Wie Errorsmith- und Smith’n’Hack-Produktionen auch sind die bislang großen MMM-Hits geprägt vom lustvollen Neuarrangieren der Geschichte von House und Techno.

„Infinity Crash” aus dem Jahr 2018 zaubert die Glitzerkälte der Disco über einen Freestyle-Beat. „Nous Sommes MMM” von 2010 spielt mit Tanzmusik aus Afrika wie Gqom. Und der „Electro Cut”, die erste Veröffentlichung des Duos von 1996, transportiert in einem Electro-Track die Energie des Brachland-Berlins.

All das ist da auf On The Edge, doch wie der Track „So Nigh” schon zeigt, gibt es diesmal noch mehr Konzept, vielleicht gewollt, vielleicht, weil es die Zeiten einfach hergegeben haben. Ganz vorne schon: „Where To Go”. Meint in den Park spazieren oder doch am Fluss lang? Es findet sich das Über-Serielle, worin Fiedel und Errorsmith jeden Loop auskosten, bis Wiederholung zurückkehrt als Farce.

Ist das schon ein Charakterzug des MMM-Sounds, so gibt es zusätzlich das Element der Essenz. Gingen die beiden, die übrigens auch ganz normale Namen tragen – Erik Wiegand (Errorsmith) und Michael Fiedler (Fiedel) –, bisher gerne mit dem Flow und ließen ihren analytischen Kommentar zu Disco, House und Techno einfach mitlaufen, so scheint es auf On The Edge eher umgekehrt zu sein: On The Edge ist Musik, die sich zuhause entfaltet. Und doch ist all die Energie der Dancefloors dieser Welt, so unerreichbar sie alle in den mindestens 18 Monaten Pandemie schienen, enthalten.

Wie ein gut runtergekochter Jus, der dem Salat etliche ungeahnte Aroma-Feuerwerke abtrotzt. „No Thought” ist ein einziger Break, wird angetrieben von einem Schellenkranz-Sample, das so in dieser Vereinnahmung auch noch nicht zu hören gewesen ist in der elektronischen Musik, beleuchtet präzise platziert ein paar Kraftwerk-Robo-Stimmen: Spannung endlos.

„Everything Falls Into Place” hat was von einer Partie Flipper unter Androiden, so plastisch, dass es anmutet wie ein Computerspiel in Audio (und weniger wie ein Game-Soundtrack). Und in „When Does Ghosting End” legen sich halbtransparente Schichten übereinander und entwickeln einen sagenhaften Flow. Es gäbe noch mehr Beispiele zu nennen, etwa das Cello in „The Interview”.

Es ist so: Sie haben den Moment. Gerade stehen MMM wieder einmal mit „Donna” im Licht, nämlich auf der vielbeachteten Compilation No Photos On The Dancefloor. Ihren Sound und ihr Umfeld feiern MMM gleich weiter, wenn nämlich die nächste Ostgut-Ton-Jubiläumscompilation erscheint. Das ist ganz unverzüglich, und das passiert mit einem unverzichtbaren Track von MMM. Als Opener. Christoph Braun

Modeselektor – Extended (Monkeytown)

Modeselektor sind zurück. Die Monkeytown-Bosse haben die Live-befreite Zeit der diversen Lockdowns genutzt, um im Studio zur Ruhe zu kommen und nebenbei im alten Archiv zu kramen. Nun, was erwartet man vom Berliner Kult-Duo im Jahr 2021? Wohl in jedem Fall antreibende Rave-Rhythmen, eine gewisse Portion Bratzigkeit und ganz viel Berlin-Nostalgie. So stellt sich der Sachverhalt auf dem neuen Mixtape Extended mit einer Bandbreite von 27 Tracks dann auch dar. Die dabei verwendeten Klänge sind wohlbekannt und für alle Fans der 2000er ein sicherlich wohltuendes Revival. Ob Breakbeat-Eskapaden, Noise-Collagen oder wilde Drum’n’Bass-Tunes – die Sounds erscheinen durchweg sehr prägnant und gehen nach vorne. Raum für Entschleunigung oder gar Melancholie gibt es vielleicht nur auf der Klangzusammenwürfelung „Lockdown”.

Allzu sensibel und vielschichtig sind die Produktionen aber insgesamt nicht unbedingt, sondern in ihrer Färbung eher etwas derb und roh. Dennoch weht durch alle sehr geradlinigen Kompositionen die Stimmung vergangener Tage, und so kann man sich durchaus das ein oder andere mal in den hämmernden Snares oder den schrillen Riffs, wie etwa bei „Dentist” oder „Sekt um 12”, verlieren. Eventuell ist diese Wehmut auch nur durch Erzählungen und diverse Dokus induziert, aber das tut der Sache im Endeffekt nur wenig Abbruch. Durchaus erfreulich sind neben dem verspulten Bigroom-Gewebe „Kupfer” auch die Zusätze der vertretenen Gäste. Beim Dub-Ausflug „Movement” ist beispielsweise Paul St. Hilaire zu hören, und auch Warp-Künstler Jackson and his Computer Band hat im rauen Banger „Hood” einen Auftritt. Lucas Hösel

Mr. G – The Forced Force Is Not The True Force (Childhood)

Sein halbes Leben verbrachte Colin McBean in London, vor einigen Jahren kehrte der unter dem Namen Mr. G bekannte Engländer mit jamaikanischen Wurzeln wieder in die Midlands zurück. In der mittelgroßen Industriestadt Derby ist er aufgewachsen, Anfang der Achtziger zog es ihn nach London. So sehr er London liebt, die Lautstärke und Hektik der Stadt stressten ihn zuletzt. Market Harborough heißt der kleine Ort, in dem er nun in einem alten Haus lebt und arbeitet. Nur noch selten ist Colin McBean seit Beginn der Pandemie von dort weggekommen. In seinem früheren Leben tourte der inzwischen 60-Jährige gerne um die Welt, geliebt wird er für seine Live-Gigs, in deren Mittelpunkt stets die Akai MPC2000XL steht. Missus nennt er sie liebevoll.

Dieses Gerät ist wenig überraschend auch der Dreh- und Angelpunkt seines neuen Albums The Forced Force Is Not The True Force, erschienen auf Childhood, einem Label, das während der Pandemie von Muallem, dem Macher des Münchner Clubs Blitz, gegründet wurde. Der neue Longplayer von Mr. G entstand nicht nur in genau dieser Zeit, er handelt auch von ihr. Reflexhaft denkt man: Oh nein, nicht schon wieder eine Corona-Platte mit einer Überdosis an Selbstreflexion, die von sozialer Isolation handelt – und all dem anderen Kram, den die Welt scheinbar nicht mehr abschütteln kann.

The Forced Force Is Not The True Force ist aber genau so ein Album geworden, einer der Tracks heißt denn auch „New Normal”. Trotzdem ist diese Platte so außergewöhnlich wie gut geraten. Dieser Party-Vibe, der Mr.-G-Platten sonst auszeichnet, er ist nicht weg, aber so richtig gegenwärtig auch nicht. Das Tempo ist durchweg gedrosselt, über den öfter mal reduzierten MPC-Beats grummeln nicht allzu euphorische, aber umso mächtigere Basslines. Manchmal scheint alles stillzustehen. „Fizzy” etwa tritt zwischen Ambient und Dub beinahe auf der Stelle, das Fundament bildet eine grimmige Reggae-Bassline in Endlosschleife.

Immer wieder hat Colin McBean in Interviews betont, dass er stets ein Soundboy geblieben ist. Damals in Derby verkabelte er die Speaker für ein Reggae-Soundsystem. So introspektiv und grummelnd die Grundstimmung dieses Longplayers sein mag, pessimistisch ist sie nicht. Im Zentrum des Openers „Still Life Talkin’ v1” steht ein Soul-Sample: „We’re gonna make it better”. Es folgt der zeitlupenhafte Track „Meditative State (Mantra)”: „Let it be alright” wird mantraartig wiederholt, auch hier hat sich McBean bei einer Soul-Platte bedient. Das Stück klingt wie eine Erinnerung an den Notting Hill Carnival, die zu einer zähflüssigen Masse geronnen ist.

Auf „Future World” hört man Mr. G über die künftige Welt sinnieren, seine halb gesprochenen, halb geflüsterten Worte sind jedoch so in den Hintergrund gemischt, dass man nur Bruchstücke versteht. Im Zentrum steht eine Rave-Bassline, die sich jedoch nie in Ekstase auflöst. Beinahe unerwartet betritt mit „Basement Jam 9” ein Uptempo-Electro-Stück die Bühne. B-Boy-Moves als Erlösung. Man schaut aufs Tracklisting: Später wird noch eine Nummer folgen, die „Tropical Hifi” heißt. Kommt da etwa noch etwas karibische Leichtigkeit ins Spiel? Nicht ganz, es sei denn, man empfindet darken Ambient Dub irgendwie ganz anders.

Der meditative, loopige Charakter von The Forced Force Is Not The True Force wird nicht zuletzt durch diese Basslines bestimmt, die halb Rave, halb Dub sind. Verstärkt wird dieser Eindruck, wenn gegen Ende der Platte die Tracks „Meditative Mantra” und „Still Life Talkin’” in abgewandelten Versionen erneut auf- und wieder abtauchen. Bis am Schluss mit „Search” die Welt ganz still steht. Eine beeindruckende Platte eines Produzenten, der erneut nicht der Versuchung erliegt, seine glorreichen Zeiten in Form eines Reenactments abzufeiern. Mr. G bleibt auf der Suche und ist auch hier nicht der Museumsdirektor seines eigenen Lebens. Holger Klein

Parris – Soaked in Indigo Moonlight (Can You Feel The Sun)

„Die einzig bleibende Wahrheit ist Veränderung. Das ist ein Album, das sich darum dreht, sich selbst zu verstehen.” Parris beschreibt sein Debütalbum als Auseinandersetzung mit der eigenen Identität. Dabei nimmt er eine Perspektive ein, die sich der Widersprüchlichkeiten im Leben bewusst ist, die Wandel positiv sieht. Das ist auch eine sehr treffende Beschreibung der Musik auf Soaked in Indigo Moonlight, die sich immer wieder verändert, Rhythmen wechselt, neue Klänge einbringt, während andere davonschleichen. Jeder Track hätte eine eigene Review verdient, so viele Ideen stecken darin.

Das bedeutet aber nicht, dass das Album auseinanderfällt, im Gegenteil. Die Impulse kommen aus demselben Klangkosmos, den der Produzent aus England für sich geschaffen hat. Seit 2014 hat er eine Reihe starker Singles und EPs herausgebracht, die mit ordentlich Druck auf die Tanzfläche streben und gleichzeitig viel Raum lassen für die Bewegung von Gedanken. Seine Tracks haben immer einen Bass, der richtig anschiebt und eher spür- als hörbar ist. Seine Clubmusik-Entwürfe sitzen an verschiedenen Wegpunkten von Bassmusik mit Verbindungen zu Techno und anderen Spielarten elektronischer Tanzmusik.

Auch auf Albumlänge trägt das genug. Vielleicht auch, weil bei Parris ein dezenter, sehr bereichernder Pop-Einfluss dazukommt, der meistens im Hintergrund mitläuft und die schweren Bass-Beat-Vehikel auflockert. Beim großartigen „Skater‘s World” mit Eden Samara bekommt dieser Einfluss die ganze Bühne überlassen und trifft elegant und euphorisch die goldene Mitte zwischen poliertem Pop und rumpeliger Clubmusik. Soaked In Indigo Moonlight bleibt bei aller Basskraft und treibenden Rhythmuselementen zwischen, Breakbeats und Four-To-The-Floor, zwischen Dubstep, Techno und Jungle ein unbeschwertes, helles Album.

Die Leichtigkeit gewinnen die Tracks vielleicht auch aus dem Dub. Er gibt den Sounds mit langsamen, aber stetigen Wandlungen, den Verlagerungen der Schwerpunkte auf einzelne Elemente von Bass und Drums, viel Raum, in dem Veränderung möglich ist. Es ist eine Freude, dabei zuzuhören. Vielleicht inspiriert es auch dazu, sich selbst Raum zu geben zur Veränderung – einer, die gut ist. Philipp Weichenrieder

PLO Man & C3D-E – public state v. (Acting Press)

Seit circa sechs Jahren schoppt PLO Man, der Macher des Labels Acting Press, in den verspulten 1990er Jahren zwischen XTC-Trance-Flyergrafik, digital nachgebauter – aber nach kopiert aussehender – Fanzine-Collagen-Ästhetik der 1980er Jahren und Warp Label-Ambient-Breaks. Dabei schrammt er als DJ auch ab und an die internationale High-Art-Szene wie beim Stream-Launch für das Buch über Mark Leckeys Fiorucci Made Me Hardcore im OHM letzten Februar. Public state v. ist ein Live-Act-Mix, den PLO Man mit C3D-E 2019 auf dem Linecheck– eine Musikmesse und ein Festival in Mailand – aufgenommen hat. Ihre Percussion- und Layer-Studien, die notorisch schlecht gelaunte, Biocracker-essende Gen-Z-, Trans- und heteronormierte Klima-Kids überlaut im ICE auf dem Weg nach oder von Berlin auf drahtlosen Over-Ear-Kopfhörer hören, starten auf der B-Side mit Jaydees „Plastic-Dreams”-Synth-Tropfen. Dann wandert der Mix flächig in Richtung Chill-Out-Come-Down-Triolen-Polyrhythmik und Hallraumfahnen. Manchmal ist sogar etwas Harthouse Frankfurt, Cosmic Baby, Tangerine Dream oder Brian Eno erkennbar. Das ist ein okayes Muji-Diffusor-Räucherstäbchen-Samplingverfahren, das möglicherweise sogar mit etwas Modulartechnik verschränkt wird. Allerdings nerven die Ableton-Live-Loop-Hänger dann doch irgendwann gewaltig („Pt. Vi – Pt. X”). „Pt. I – Pt. Iv” macht logischerweise – als Liveset – dort weiter, wo die B-Seite aufhört. Dabei ist es völlig egal, wie rum man die Platte hört. Es piepst und fiepst wie ein Sci-Fi-Film aus Hollywood über ein altes 90s-Modem verloren aus dem Cyberspace in das leere Studi-Pandemie-Zimmer. Dann wackelt ein Zug durchs Bild, um in den alten, leicht zerschredderten Pop-TR-808-Amen-Break von Soul II Soul zu crashen. Auf LSD ist das vielleicht ganz lustig, denn die Sound-Fetzen aktivieren womöglich ein paar verstaubte Neuronen und schalten längst verdrängte synaptische Erinnerungscluster wieder scharf. Au Backe, wo war gerade noch mal der Ausgang in der zwei Quadratmeter großen Toilettenkabine? Mirko Hecktor

Ratsnake – Just a Genesis (Place No Blame)

Die frühen Zehnerjahre wurden im Techno-Business vom Aufkommen des Business Techno geprägt, und das brachte eine unvergleichliche Transparenzoffensive mit sich: Auf Instagram etablierte sich die Jesus-Pose, auf Facebook und Twitter fingen DJs plötzlich an, dieses und jenes zu kommentieren oder sich wortstark darüber zu beschweren. Selbst Burials bis dato wohlbehütete Identität wurde aufgedeckt. Nur wer nun wirklich hinter dem Pseudonym Gesloten Cirkel steckte, das war lange Zeit unklar und lieferte Stoff für viele Debatten.

Die wurden auch deshalb geführt, weil die überwiegend auf der niederländischen Institution Murder Capital veröffentlichten Releases des – vermutlich aus Russland stammenden und mittlerweile in Berlin ansässigen – Produzenten dahinter ausgesprochen exzellent waren: hart und kratzig in bester Den-Haag-Manier, aber smart und komplex wie die aus Detroit kommenden Sounds der zweiten Electro-Generation. Minimalistisch, rough und auf die Zwölf. In der zweiten Hälfte der Zehnerjahre allerdings veröffentlichte Gesloten Cirkel unter diesem Namen keine Musik mehr, auch von seinem Alias Ratsnake war lange nichts zu hören. Bis März 2020 zumindest. In kurzen Abständen wurden zwei EPs und zwei Alben digital veröffentlicht. Hatte der Künstler dahinter ein Jahrzehnt zuvor etwas mehr Mystik in die Techno-Transparenzgesellschaft einziehen lassen, schien er jetzt dem Stillstand Beine machen zu wollen. Es handelte sich um energische Live-Takes, Tagebucheintrag-artige Jams.

Nachdem zuletzt die erste Gesloten-Cirkel-EP seit sechs Jahren auf Marcel Dettmanns Bad Manners erschien, folgt nun mit Just a Genesis ein Album, dessen Titel programmatisch verstanden werden sollte: Weniger um Momentaufnahmen handelt es sich, vielmehr um den Nachvollzug einer künstlerisch-persönlichen Entwicklung seit Beginn des Jahres 2020. Die Tracks auf Just a Genesis sind dementsprechend nicht mehr stripped und Dancefloor-orientiert, sondern bisweilen sogar introspektiv, versperren sich mitunter gar der Funktionalität, die das Schaffen des Produzenten selbst in seinen wildesten Momenten noch ausmachte. Denn obwohl von diesen zehn Tracks so einige Peak-Time-Potenzial in sich bergen, zeigt sich Ratsnake in ihrem Verlauf doch mehr interessiert an den emotionalen und klanglichen Qualitäten von Techno und Electro als an der reinen Wirkungsabsicht. Umso schöner aber, dass das Sounddesign der Stücke noch die alte Mystik wahrt, die Gesloten Cirkel von Anfang zu einem Sonderling im Techno-Business machte. Just a Genesis ist so gesehen sein musikalischstes Album, bleibt aber trotz der neugewonnenen stilistischen Offenheit wunderbar verschlossen und eigen. Kristoffer Cornils

Ruth Mascelli – A Night At The Baths (Disciples)

Das Debüt-Soloalbum von Ruth Mascelli, Mitglied der queeren No-Wave-Band Special Interest, ist nicht weniger als der wahrgewordene Hedonist*innen-Traum schlechthin. Schon durch das allseits abgefeierte Projekt Psychic Hotline war Mascelli zuletzt in aller Munde. In aller Munde sein, buchstäblich, davon handelt nun auch A Night At The Baths.

Als „Audiotagebuch” betitelt, das die Tour-Erlebnisse in queeren Clubs, Schwulensaunas und Darkrooms aufarbeitet, schält sich Mascelli genüsslich Schicht um Schicht ab, wirft den Trenchcoat lasziv aufs in die Jahre gekommene, schön trashig zerfetzte lederne Clubsofa und präsentiert ihr funkelndes neues Dress. Und das garantiert die ungeteilte Aufmerksamkeit aller.

Die Farbe des eng am Körper anliegenden Kleids ist hierbei eindeutig Berghain-Schwarz. Jedoch funkeln die Strasssteine auf dessen Saum im Licht der Discokugel, die die spärliche Beleuchtung reflektiert, verführerisch auf. Wenn man sich mal von dieser visuellen Analogie löst und nüchtern den Blick auf die Musik richtet, wird man feststellen, dass das gar nicht so einfach ist. Zwar bietet A Night At The Baths weitaus mehr Grenzenlosigkeit und Exzess als jeder andere So-Called-Techno-Release dieses Jahres. Aber jenseits der Musik geht es Mascelli auf dieser acht Tracks umfassenden LP um weitaus mehr.

Es geht um ein Bekenntnis zum Anti-Mainstream. Um Pride. Um hart erkämpfte queere Geschichte. Um intime Erinnerungen, Sehnsüchte, Ängste und Wünsche, die (noch) keinen Platz in der oft nur vorgeschobenen und mittlerweile von den PR-Firmen zahlreicher Großunternehmen instrumentalisierten Debatte um Gay Rights, die eigentlich eine Debatte über Human Rights ist, finden.

Insofern kann man gar nicht anders, als sich bei Ruth Mascelli zu fragen, ob sie die verkopfte gesellschaftliche Vorstellung von sexueller Etikette in Zukunft ebenso sehr erschüttern wird, wie die 2020 verstorbene Genesis Breyer P. Orridge, die ebenfalls ihr Leben lang dafür – und noch vieles, vieles mehr – kämpfte.

A Night At The Baths gleicht einer Münze. Es gibt Kopf und Zahl. Das ganze Album ist ein gewaltiges Entweder Oder. Auf der A-Seite tropft der Schweiß in Strömen von der Decke. Die drei Tracks „Sauna”, „Petri Dish” und „One For The Voyeurs” pirschen sich vorsichtig heran und bringen doch jeweils ihren ganz eigenen Charakter mit sich. Man könnte auch sagen, dass sie zum Höhepunkt hinführen. Der ist nämlich harter Acid-Cum-Shot-Techno per excellence. „Libidinal Surplus” zerlegt mit einer spastischen 303-Line, roughen Drums und Peaktime-Soundeffekten jeden Club in seine kleinsten Einzelteile.

Die B-Seite zeigt die fragilen Momente jener exzessiven Nächte, die Ruth durchlebt haben muss. Wohlige Erschöpfung macht sich in Form von tiefgründigem Ambient und Synthie-Höchstleistungen, die fast schon das beinahe vergessen geglaubte Genre Berliner Schule erwähnen lassen, breit. Innovativ, in vielen Momenten einfach traumhaft schön – und voller Melancholie. Andreas Cevatli

Skee Mask – Pool (Ilian Tape)

Bryan Müller war schon immer ein ziemlich produktiver Musiker. Nicht nur unter seinem bei Boysnoize gesignten SCNST-Alias, sondern in den letzten Jahren vor allem als der unberechenbare Schöpfer futuristischer Jungle-Techno-Breaks für das Münchner Label Ilian Tape. Dort vertraut man Müller mittlerweile sogar so weit, dass allein seit seinem zweiten Album Compro von 2018 gar eine eigene Serie mit inzwischen bereits sechs 12’’-Releases installiert wurde. Nur ein Narr hätte also auf ein schlankes drittes Album gesetzt; dass Pool aber gleich 18 Tracks auf der ganze 103 Minuten umspannenden digitalen Edition ausmachen würde (zwölf auf der LP-Vinyl-Variante), ist dann trotzdem eine Menge. Und doch schafft es Müller wieder einmal, sich selbst nicht obsolet zu machen!

Von unerwartet sauberen Electro-Cuts, die sich zwischen Basic Channel und Detroit bewegen, zu aufregend bleependen Arps und blubbernden Melodien – Skee Mask hat sich ein weitläufiges Universum geschaffen, in dem mehr als genug Platz für seinen Ideenreichtum zu sein scheint. Egal ob sich dieser nun weiter aus dem Fenster lehnt, um mal ganz ambient zu klingen, oder sich auch dem Dancefloor mit einer 4/4-Kickdrum nicht verwehrt – alles passt in den Rahmen, den Pool sich selbst steckt. Gekonnt schafft es Skee Mask, alle Tropen aus House, Jungle, Techno, Dub und Electro miteinander zu verbinden und sie stets in einen weichen Teppich aus ambienten Klangtexturen einzubetten. Was bei anderen vielleicht wie ein Flickenwerk wirken könnte, hat Müller mittlerweile so zu seinem Spielplatz gemacht, dass sich die Elemente mühelos miteinander zu unterhalten scheinen. Und auch bei den von Ideen, Rhythmen und Patterns strotzenden Tracks hält sich alles die Waage.

Ilian Tapes Zenker Brothers hatten mit ihrem eigenen Album Cosmic Transmissionletztes Jahr ähnliche Wege eingeschlagen, und so meint man auch auf Pool einige Überschneidungen und Cross-Referenzen herauszuhören; etwa hätte das oldschoolige, rotzige Breakbeat-Stück „Collapse Casual” auch ohne großes Aufsehen zu erregen in der Playlist der Zenker-LP landen können.

Insgesamt findet sich bei Skee Mask aber deutlich mehr clubbiges Material, obwohl Müller sich gerade bei seinen DJ-Gigs noch nie etwas aus konventionellem, geradlinigen Auflegen gemacht hat. Dementsprechend unlinear verlaufen seine Stücke auch oft, was dem Spannungsbogen tut gut. Denn wer möchte auf einer 3xLP schon spröde Tools hören? Im Mittelteil nimmt Skee Mask mal kurz das Tempo raus und lässt mit zwei dubbigen Nummern verschnaufen, bevor es mit dem in Beatscience-Manier gechoppten und von verträumten Chords getragenen „Testo BC Mashup” wieder in die Vollen geht.

Während die erste Hälfte, grob gesagt, eher dem Techno zugeordnet werden könnte und die zweite sich hauptsächlich im breakigen Territorium abspielt, fällt es doch schwer, dem Album einen Stempel aufzudrücken. Zu fluide wechselt Skee Mask zwischen seinen Einflüssen und zu gut näht er sie zu einem funktionierenden Ganzen zusammen. Das einzige Label, was man ihm daher aufdrücken kann, ist sein eigenes. Und genau das haben Ilian Tape ja bereits getan! Leopold Hutter

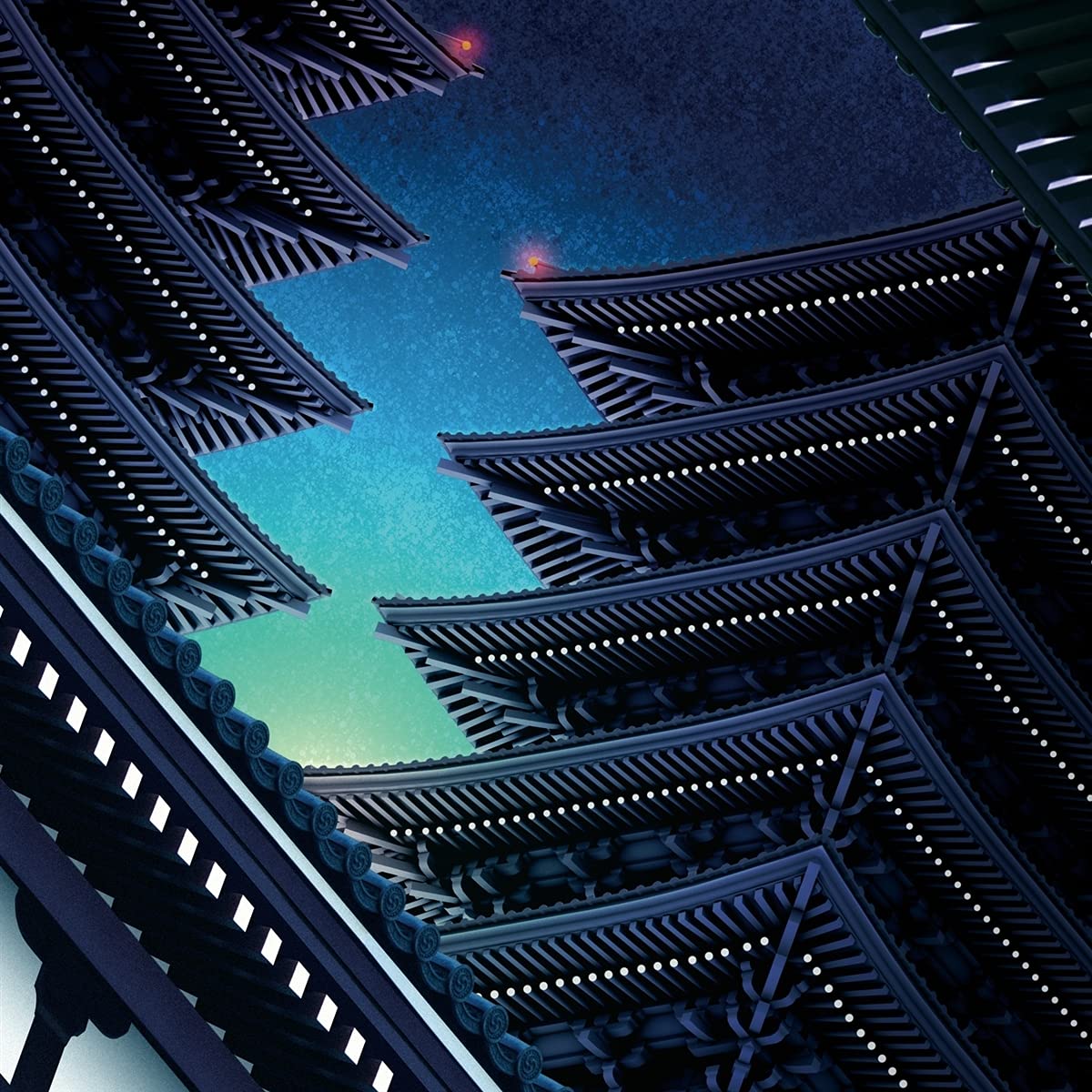

Soichi Terada – Asakusa Light (Rush Hour Music)

Im Popmusik-Kontext wird gerne der Satz fallen gelassen, dass es für gute Lieder keine Rolle spiele, in welchem Arrangement man sie präsentiere – ob als Countrysong nur von akustischer Gitarre begleitet, im Heavy-Metal-Gewand oder als pompöse Klassik-Ballade. Ein Beispiel unter vielen: Metallicas „Nothing Else Matters“, das am Lagerfeuer genauso funktioniert wie mit Symphonieorchester oder im Duett mit Miley Cyrus. Aber nicht nur gelungene Pop-Songs zeichnet diese Universalität aus, sondern auch gute Dancetracks, denn auch sie – bei aller Funktionalität und Fokussierung auf den Groove – leben im Endeffekt von der jeweils essentiellen Idee, dem Funken Besonderheit – und der spielt sich häufig nicht im Beat und schon gar nicht im Erfüllen von Genre-Regeln ab. Soichi Terada kennt sich mit diesen Gesetzmäßigkeiten aus, das beweist ein Blick auf seine Vita und ein Steppen durch seinen Backkatalog. Der Japaner hat in den letzten beiden Jahrzehnten vor allem Musik für Videospiele produziert, die ganz eigenen funktionalen Vorgaben zu folgen hat und große stilistische Variabilität verlangt. Diese spiegelt sich aber auch in seinem bereits 1996 erschienen Album „Sumo Jungle“ wieder, das traditionelle japanische Musik und Jungle zusammenbringt, zu einer Zeit, als dieses Genre für die meisten noch eine komplett neue Welt war. Und noch mehr auf dem schon 1992 erschienen Album „Urban Rhythm Solutions“ zusammen mit D.J. Keizo, das einen Bogen spannt von Disco-House über Raggamuffin bis hin zu Hip-Hop.

All diese Einflüsse münden nun 2022 in „Asakusa Light“, einem völlig stringenten, klaren House-Entwurf, der fast vollkommen befreit ist von allen Fusion-Versuchungen. Das Album fühlt sich schon spätestens nach dem dritten Hördurchgang an wie eine vertraute Lieblingsplatte, was aber nicht zuvorderst an dem heimeligen 90er-House-Sounddesign liegt, sondern eben an der Qualität der einzelnen kompositorischen Elemente: An den Tonfolgen der Basslines und Melodien, an den Harmonien der Akkorde – und nicht an den Geräten und Instrumenten, die sie erzeugen. Womit wir wieder bei „Nothing Else Matters“ angekommen wären. Stücke wie „Soaking Dry“ sind Pop-pur, ohne dass auch nur eine Zeile Gesang ertönen muss, allein durch das Zusammenspiel einer supereingängigen minimalen Marimba-Figur, zwei sich abwechselnder Chords und einer perfekten Bassline. Überhaupt ist Terada ein wahrer Meister des ultimativen Basslaufs. Dass es manchmal kaum mehr braucht als eines solchen demonstriert der Track „From Dusk“, bei dem die Drums und Synthie-Flächen auf das Allernötigste reduziert sind und dem Bass allen Platz lassen, sich auszubreiten. Was nicht nur ein ästhetisch-struktureller Kniff ist, sondern natürlich auch klangliche Konsequenzen hat – in derart ‚aufgeräumten‘ Arrangements müssen keine Frequenzen miteinander ringen, kein Sound kommt dem anderen in die Quere, was optimale Entfaltung und auch entsprechenden Druck zur Folge hat. Immer wieder muss man bei solchen Tracks gleichzeitig an Daft Punk und die Prescription-Posse um Chaz Damier denken, Teradas Musik fühlt sich oft wie die perfekte Schnittmenge aus diesen beiden monolithischen Eckpfeilern an – abzüglich aller ihnen innewohnenden einerseits überschäumenden und andererseits düsteren Tendenzen. „Asakusa Light“ verströmt durchgehend Ausgeglichenheit und eine sympathische Souveränität. Diese lässt einen dann auch den einzigen Ausrutscher des Albums, das tatsächlich ungewöhnlich überfrachtete und von der Soundauswahl unglückliche „Bamboo Fighter“ locker verzeihen. Mathias Schaffhäuser

Vladislav Delay – Rakka II (Cosmo Rhythmatic)

Entropie umgibt uns. Alles zerfließt. Erosionszyklen in Materie und Natur, in Werten und Visionen, Träumen und Idealen sind auf der Großwetterlage weit vorangeschritten – jedenfalls wenn es um menschliche Maßstäbe geht. Denkbar bleibt immer noch vieles. Dass Vladislav Delay im vergangenen Jahr nach rund einem halben Jahrzehnt Pause wieder auf der Bildfläche europäischer elektronischer Musik auftauchen würde, gehörte aber beileibe nicht dazu. Vor allem nicht in dieser Manier. War Rakka schon ein siedendes Ungetüm zischender, kreischender Sound-Harakiris, so ist Teil zwei die konsequente Weiterentwicklung eines Noise-Stils, den Sasu Ripatti seit seinen frühen Techno-Blaupausen auf Chain Reaction und den im Anschluss gefolgten Glitch-Skulpturen bei Mille Plateaux zielsicher im Alleingang zu entwickeln verstand.Kein Schwein klang damals wie dieser Typ – und schon mal gar nicht heute. Rakka II ist dementsprechend auch mehr als brillant sequenzierter Krach, mehr als Sex für Amboss und Steigbügel, für Trommel und Fell. Inspiriert von den schroffen Gesteinsformationen der nordfinnischen Tundra, von schmelzendem Eis, das mitleidlos Elchföten preisgibt, hat Ripatti eine Klangsprache entwickelt, die rasende Drones als Fundament, maschinelle Techno-Beats als Akzente und hirnzersägende Shots und Effekte als Melodie-Ersatz heranzieht. Resultierend in acht Tracks von außerordentlicher Energie, zeigt Rakka II damit, warum Delay in so ziemlich jeder Hinsicht, die sich ein Produzent wünschen kann, selbst 2021 origineller und mutiger klingt als die meisten seiner Zeitgenoss*innen. Dass Cosmo Rhythmatic zu einem der spannendsten Labels unserer Tage gehört, war zwar vorher schon klar, wird hier aber noch einmal meterdick untermauert. Tracks hervorzuheben bleibt müßig – dieses Trumm von Album will genau wie sein Bruder in Gänze reingezogen werden. Die Katharsis hinterher ist immer noch real. Nils Schlechtriemen

Dieser Beitrag ist Teil unseres Jahresrückblicks REWIND2021. Alle Artikel findet ihr hier.