Four Tet – Parallel/00110100 01010100 – 871 (Self-released)

Auf der Habenseite der positiven Konsequenzen der Pandemie steht der zum Teil erhöhte kreative Output von jenen Künstler*innen, die nicht unbedingt ein 30-köpfiges Streicherensemble benötigen, um eindrucksvolle Musik zu produzieren. Kieran Hebden alias Four Tet war schon immer genau so einer, und so gibt es nach Sixteen Oceans und diversen Kollaborationen und Releases unter seinem Wingdings-Alias ⣎⡇ꉺლ༽இ•̛)ྀ◞ ༎ຶ ༽ৣৢ؞ৢ؞ؖ ꉺლ0 nun direkt zwei neue Alben, die er ohne großen Ankündigungszinnober zeitgleich veröffentlicht hat. Parallel ist nicht nur auf den ersten Blick das zugänglichere der beiden Werke und begeistert mit optimistischen Ambient-Dramen, Four Tet-typischen organischen Sample-Grooves und Melodien, die oft das große Drama nur andeuten und dadurch umso nachhaltigeren Eindruck hinterlassen. Den Tiefsten hinterlässt klar der über 26-minütige Opener, der sich in krautigem Ambient und retrofuturistischer Synthesizer-Romantik verliert, die sich nicht zwischen Kenny Larkin und Klaus Schulze entscheiden will und es auch nicht sollte. Unter seinem Alias 00110100 01010100 gibt es mit 871 noch ein weiteres, unbestritten sperrigeres Werk, das aus einer Mischung aus Vorstudien, Field Recordings, verrauschten Folk-Songs, übersteuerten E-Gitarren und Effekt-Orgien besteht und damit noch am ehesten an die frühen Neu! oder Kraftwerks ganz frühe Experimente erinnert. Zwei Alben, die Kraut kaum unterschiedlicher ausdefinieren könnten. Stefan Dietze

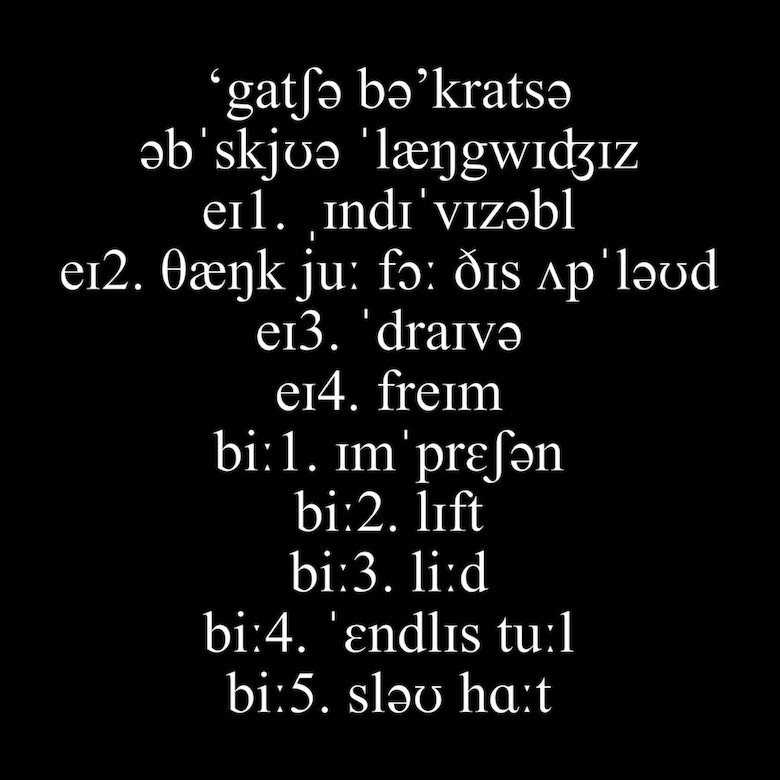

Gacha Bakradze – Obscure Languages (Lapsus)

Gacha Bakradze, einer der Köpfe des Tifliser Nachtlebens, kommt ja aus dem House. Seine neueren Produktionen entfernen sich immer mehr vom Genre. Doch die Sozialisation macht sich noch bemerkbar. Denn die Klangspuren haben Luft. Eine Freiheit, auszutreiben.Blütensprossen, ferne Galaxien, nie gesehene Insekten können sich so berühren, als sei es ein Zufall. In „Impression” zwitschert ein Vogel inmitten von artifiziellem Wasserplätschern und helltönenden Synthesizern. Hin und wieder schleicht sich ein stumpf unkender Breakbeat in diese Schmetterlingswiesen von Tracks, so in „Frame” oder auch in „Endless Tool”, wo der Zwitschervogel via Häppchen-Sample wieder auftaucht. In „Driver” kontrastiert eine rohe Gitarre mit ihrer Düsternis und Bedrohlichkeit vor einer Wand aus Gitarrenschleifen das Happy-Clappy-Treiben dieses Albums. Am Ende steht „Slow Heart” wie das letzte Level, weder oben noch unten, sondern einfach da, Gitarre im Echo-Wind, Kuhglocken, manipuliertes Schlagzeug, auftauchend in Überraschungsgesten. Obscure Languages ist eine Utopie, mehr gemacht aus Fiction & Fantasy denn aus Science. So obskur sind diese Sprachen also nicht. Nach Baden im Sound steigt man munter aus der Wanne. Die Wirkung von Obscure Languages ist „klärend”, um es in Duftstäbchensprache auszudrücken. Christoph Braun

Invisible Temple – Self Hypnosis (Permanent Vacation)

Invisible Temple lädt zur Geisterstunde! Das gemeinsame Projekt von Permanent-Vacation-Mitgründer Benjamin Fröhlich und Bostro Pesopeo führt durch schaurige Atmosphären und ruft dabei Erinnerungen an Horrorfilme weit vor den Nullerjahren wach. Wobei, wenn man ehrlich ist, wird das Ganze nie so richtig gruselig – und genau das macht auch die Finesse des Sounds aus. Die gespenstischen Klänge tragen nämlich stets ein 80er-Korsett, das durch seine Synth-Pop-Melodien und seine trip-hoppigen Beats fast schon eine Art verschlafene Disco-Stimmung aufkommen lässt. Bestes Beispiel dafür ist mit Sicherheit „Ghost Valley”. Hier wird ein stoischer Funk entwickelt, der sich so selbstbewusst ins Ohr schraubt, dass beim lautem Hören die gute Laune keine freie Entscheidung mehr bleibt. Bei „Chrystal Palace” hingegen bekommt man durch die entrückten, gläsernen Klirr-Geräusche das Gefühl, unter einem sehr alten Traumfänger zu sitzen, der ein geheimnisumwobenes Rätsel beschützt, das nur zu lösen ist, wenn man fleißig weiter im Sessel mitwippt. Durch die housigen Gute-Laune-Vibes, die mit der konstant mysteriösen Klangflora stets im Spannungsverhältnis stehen, erfährt man nämlich eigentlich fast nie einen kompletten Entspannungsmoment. Ernsthaft ausgeruht werden darf dann am Ende doch. So werden in der zauberhaften „Self Hypnosis” aus der Entfernung schimmernde Mantras gemeinsam mit sanft wabernden Bässen in die Tiefe des Bewusstseins gehaucht und beenden in meditativer Manier eine LP, die interessant und durchaus wohltuend ist. Lucas Hösel

Israel Vines – And Now We Know Nothing (Interdimensional Transmissions)

And Now We Know Nothing ist das Debütalbum von Israel Vines und erscheint ohne Umwege auf Interdimensional Transmissions, einer echten Instanz in Sachen Electro und grenzüberschreitendem Breakbeat. Der in Los Angeles lebende Musiker und DJ wird damit Labelmate von Ectomorph, Eris Drew und BMG, um nur einige zu nennen, und sein futuristischer Sound zwischen Post-Dubstep und düsterem Techno, gepaart mit einer rohen, unpoliert-punkigen Haltung, fügt sich perfekt in diese große Geschichte ein. Was bei vielen Breakbeat- und Drum’n’Bass-Produzent*innen oft einen Dreh zu viel in Richtung Glanz und Überproduktion nimmt, bleibt bei Vines erfreulich entschlackt. Es fehlt die Lackschicht, die vermeintliche Optimierung, die vielen Produktionen gar nicht gut tut. Sie oft eher verwässert und ihren eigentlichen Kern verdeckt. Israel Vines tut dies seiner Musik nie an, sie wirkt roh, aber nicht fragmentarisch, nicht unfertig, sondern ganz und gar vollständig und überzeugend. Die Bezüge auf UK-Bass, Jungle oder die US-Electro-Historie verführen ihn nicht zu Eklektizismus oder unnötig respektvollen Verneigungen, sondern werden so integriert, als seien sie gerade Vines‘ Ideenreichtum entsprungen. Wo Jungle-Drum-Loops in einigen heutigen Produktionen nur wie Zitate wirken und ihnen dadurch eine nicht selten störende Rückwärtsgewandtheit anhaftet, weckt ihr Einsatz in And Now We Know Nothing keine derartige Kritik – schön zu hören in „Encroachment”, wo ein ebensolches Loop auf einen klassischen Detroit-Techno-Bass-Sound trifft und dadurch eine spezielle Reibung entsteht. Und zudem die Breaks nicht wie kalkulierte Primetime-Ekstase-Pusher wirken, sondern an dramaturgisch klug geschnittene Szenenwechsel in amtlicher Filmkunst erinnern. Wieder einmal ein tolles Beispiel dafür, was angeblich auserzählte Themen noch preiszugeben haben. Mathias Schaffhäuser

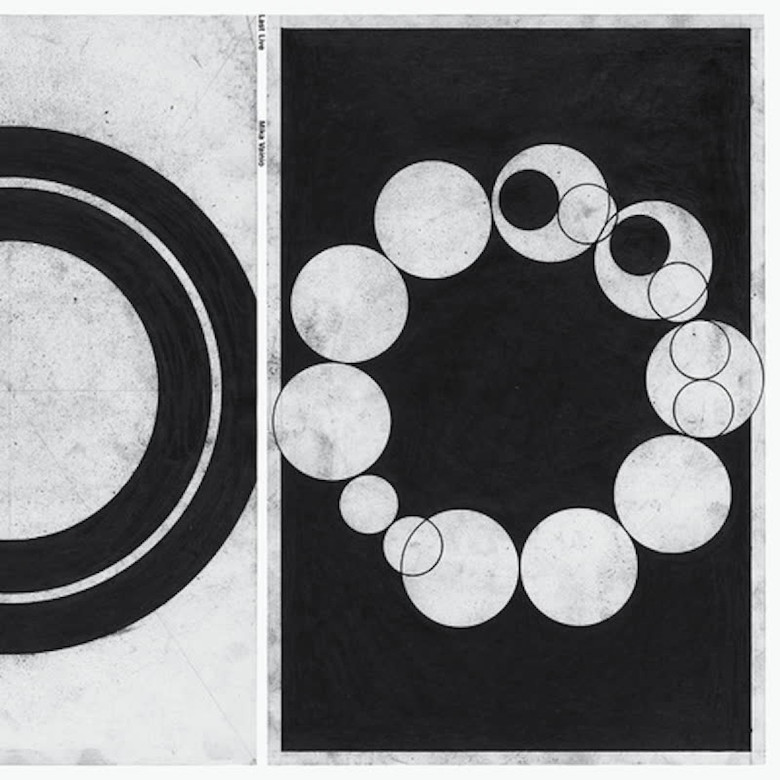

Mika Vainio – Last Live (Editions Mego)/Mika Vainio – 25082016235210179 (Live at Berlin Atonal)

„The Last Things before the Last”: Es hat Musiker*innen gegeben, die – ihren Tod gewissermaßen vorausahnend – noch die Zeit fanden, ein künstlerisches Vermächtnis fertigzustellen. Für den Ausnahmekünstler Mika Vainio gilt dies nicht. Sein überraschender Tod 2017 ließ sein auch sein Werk offenkundig unvollendet, darüber können auch die Veröffentlichungen aus seinem musikalischen Nachlass nur schwer hinwegtrösten. Dieser Tage erscheinen nun gleich zwei Live-Aufnahmen des Finnen. Unter dem Titel Last Live veröffentlicht Editions Mego Ausschnitte aus Vainios allerletztem Set aus dem Cave 12 in Genf. Ein Release, das vom pietätvollen Umgang mit dem Material zeugt: Für Mixing, Editing und Mastering hat man unter anderem Stephen O’ Malley und Carl Michael von Hausswolff engagiert, die aus dem Material vier „Movements” zwischen zehn und 20 Minuten extrahiert und klanglich feingeschliffen haben. Was als spartanischer Dialog der Oszillatoren und deren behutsamer Modulationen beginnt, schlägt später immer wieder in Noise-Passagen um – oder in ein widerborstiges Kratzen und Schlieren. Wobei Vainio sich weniger aufs Arrangement, sondern auf einzelne Klänge konzentriert.

Im Gegensatz zu diesen fast intimen Klangstudien wird auf 25082016235210179 dagegen eher die Dramaturgie eines Live-Sets nachvollziehbar. Es handelt sich um den Mitschnitt von Vainios Auftritt beim Berliner Atonal-Festival aus dem Jahr 2016. Im Vergleich zu Last Live fällt dieser diverser und zugänglicher aus, schon weil sich in dem zusammenhängenden Set mehr strukturgebende und rhythmische Elemente finden. Die Halle des Berliner Kraftwerks wird spürbar, wenn bereits das bedrohliche Grollen der ersten Minuten den später folgenden Ausbruch andeutet: Vainio lässt seinen Trademark-Sound dann auch mal in verzerrten Industrial-Techno kippen, hält ein paar Minuten später mit überraschend melodiösen Piano-Samples inne, nur um sich die Klänge erneut aufbäumen zu lassen und mit dröhnenden Eruptionen zu enden. Christian Blumberg

Reptant – Return to Planet X’trapolis (LKR)

Future forever. Wenn da draußen die Idee von der Zukunft schon reichlich ramponiert erscheint, ist es umso schöner, wenn sie zumindest in der Musik weitergeht – so wie der Beat. Lou Karsh alias Lucas Hatzisavas alias Reppi T. Lizrd begibt sich mit seinem Debütalbum als Reptant auf große Reise in die gute, alte Zukunft, als 4-to-the-floor noch eine Vorwärtsbewegung versprach. Wenn auch nicht zwangsläufig in ein besseres Morgen, dann zumindest durch eine euphorische Nacht. Sein Track „Planet X’trapolis” gleitet dazu passend auf poliert blitzenden Akkorden voran, als eleganter Electro-Techno-Hybrid. Das ist aber bloß die erste Station des Wegs. Im „Forrest of Squamata” regieren hypertribalistische Polyrhythmen, während die „Native Mushrooms” mit brutal trocken peitschendem Electro-Beat in 303er-Acid-Blubberlösung zum Sieden gebracht werden. Dieser Acid-Electro-Formel bleibt Reptant über große Strecken des restlichen Albums treu, wobei er seinen Ansatz in immer neuen Variationen erfolgreich erprobt. Am Ende sind es einfach die richtigen Klänge zum richtigen Rhythmus, die Return to Planet X’trapolis zu einem so großen Vergnügen machen, bei dem die Nostalgie kaum Staub angesetzt hat. Allein schon in seinem Intro tobt er sich in einer gärenden Ursuppe aus Synthesizer-Sounds aus, der man nur allzu gern bei der Evolution zuhört. Aufs Ganze gesehen, mögen seine Genre-Kreuzungen keine so völlig überraschenden Lösungen ergeben, doch mit dem, was bei ihm daraus entsteht, kann man mehr als zufrieden sein. Tim Caspar Boehme

Shawn Rudiman – Flow State (In The Machine Age/Pittsburgh Tracks)

Wer Doppel-Alben raussemmelt wie Seven Inches auf einer Oldies-Sause, hat entweder einen Lauf – oder die Archive ausgemistet. Bei Shawn Rudiman, dem Typen aus Pittsburgh, gibt’s keine Aufbackware. Wieso auch? In seiner Stube stapeln sich die Maschinen bis unter die Decke. Der Raum hat keine Wände. Sondern Synthesizer. Um mit diesem Studio-Raumschiff abzuheben, braucht man einen Pilotenschein. Und bringt 35 Lenzen zwischen Detroit Techno und IDM-Gehupe mit. Weil Rudiman mehr Stunden über den Wolken als auf festem Boden verbracht hat, übernimmt der Kapitän den Start und steuert mit breiter Brust ins Gewitter. Blitze zischen, Drones schütteln den Flieger durch. Am Ende scheint die Sonne. Auf den billigen Plätzen wird geklatscht. Nach der Zwischenlandung mit Conduit 2020 sorgt Rudiman auf Flow State für das Upgrade in den Business-Luxus. Dort darf man nach drei Achterln Chianti auch mal die Augen schließen. Soll heißen: Es geht ein bisserl ruhiger zu als weiter hinten in der Holzklasse. Kicks, die im Rahmen ihrer Vierviertel-Möglichkeiten an die Rücklehne klopfen, lösen sich über den Wolken auf. Man zockt am Bordcomputer Tetris, zieht sich aus Verlegenheit einen Adam-Sandler-Film rein und glaubt – somewhere over the rainbow – Pete Namlook in den Wolken zu erkennen. Christoph Benkeser

Slick Shoota – Function (Teklife)

Selten sind dermaßen viele Ambient- und Listening-Electronica-Alben erschienen wie 2020 – kein Wunder, viele Clubmusikproduzenten sitzen pandemiebedingt seit geraumer Zeit zuhause, können nicht ihrer DJ-Leidenschaft respektive ihrem Broterwerb nachgehen und geraten, wie viele andere Zeitgenossen und Berufstätige auch, in schwermütige Stimmungen, denen keine gutgelaunt-groovigen Tracks entspringen, sondern Getragenes, Besinnliches, Introspektives. Nicht so bei Slick Shoota. Das Mantra des in Montreal lebenden gebürtigen Norwegers lautet „Let’s move” und wird in schöner Regelmäßigkeit in jedem Stück früher oder später als Sample gedropt – was kaum nötig wäre, denn zu seinen Tracks still zu sitzen erweist sich schon nach wenigen Takten als Ding der Unmöglichkeit. Footwork steht im Zentrum seines Debütalbums auf Teklife. UK Rave, Glitch und Jungle haben ebenfalls ihre Spuren hinterlassen, und das finale „Special Tek” nimmt außerdem in Gestus und Drum-Sounddesign Bezug auf DJ Rashad und versteht sich als Verbeugung vor dem viel zu früh Verstorbenen. Das alles hat zur Konsequenz: Hier wird kein einziger Nerv geschont, verzerrte Bassdrums, hysterische Synthies und Rave-Signale aus allen Techno-Epochen geben sich bei Marius Garberg Mevold, wie Slick Shoota im echten Leben heißt, die Klinke in die Hand. Neben aller Frische und Jugendlichkeit transportiert Function eben auch ein akribisch-eklektisches Studium der Rave-Geschichte. Keiner der Tracks überschreitet übrigens nennenswert die Vierminutengrenze, was problemlos ein Einfach-Vinyl-Release möglich macht. Alles hochsympathisch und zudem voller nicht zu unterschätzender antidepressiver Wirkstoffe. Mathias Schaffhäuser