Woche für Woche füllen sich die Crates mit neuen Platten. Da die Übersicht behalten zu wollen, wird zum Fulltime-Job. Ein Glück, dass unser Fulltime-Job die Musik ist. Zum Ende jedes Monats stellt die Groove-Redaktion Alben der vergangenen vier Wochen vor, die unserer Meinung nach relevant waren. Dieses Mal mit Cassius, Hot Chip, Plaid und satten 14 weiteren Künstler*innen – wie immer in alphabetischer Reihenfolge.

A Sagittariun – Return To Telepathic Heights (Running Back Incantations)

Seit 2011 hat der in Bristol ansässige Producer Nick Harris, einer der Gründer von NRK Sound Division, fast zwei Dutzend EPs veröffentlicht, die meisten davon auf seinem eigenen Label Elastic Dreams. Dort sind auch seine beiden Alben erschienen. Return To Telepathic Heights, sein dritter Longplayer, ziert nun den Katalog von Running Back Incantations, dem Non-Dancefloor-Spin-off von Gerd Jansons Trendsetter-Imprint. Doch im Space Western-Soundtrack über die Rückkehr zum extraterrestrischen Telepathieturm ist es letztlich nie besonders weit bis zum nächsten Club, selbst wenn das Album durchaus auch als listening experience rezipiert werden kann. Tatsächlich sind es aber eher die zurückgenommenen Tracks der acht Nummern zwischen dem Opener „Once Upon A Time” und dem Ausklang „The Final Scene (Fade To Black)”, Stücke wie „Watch The Skies!” oder „Version Excursion”, die am nachhaltigsten im Hörgedächtnis hängenbleiben, inklusive der genannten Ecktunes. Cosmic Techno, Industrial Funk und Synthwave gehen darin eine überaus stabile, harmonische und oft auch melodische Verbindung ein. Eine Legierung, die die Funktionalität klassischen Technos aufbricht und mit atmosphärischer Bedeutung auflädt. Die retrofuturistsiche Ästhetik des Perry-Rhodan-Coverartworks passt dazu genauso gut wie die Tatsache, dass diese Musik aus der einstigen TripHop-Hochburg Bristol kommt. Harry Schmidt

Brandt Brauer Frick – Echo (Because/ Caroline)

Für das Trio Brandt Brauer Frick geht es auf Echo wieder zurück zu den roots, dorthin, wo sie vor zehn Jahren anfingen: Treibende Klavierstücke wurden auf You Make Me Real 2009 mit Synthesizer-Arpeggios zu einer instrumentalen Imitation von Techno vermengt. Nach den Abschweifungen der folgenden drei Alben, mal verspielter Orchestrierung, mal klassischem Indie-Sound mit Gastsänger Beaver Sheppard, sind jetzt wieder hauptsächlich Klavier und Synthesizer im Einsatz. So gesehen ist Echo tatsächlich ein Echo der eigenen Bandvergangenheit und damit eines Sounds, der inzwischen längst im Mainstream angekommen ist. Doch Brandt Brauer Frick gehören zu den Originalen und hauchen dem Genre souverän noch ein zweites Leben ein. So gehört „Echoes” mit Gastsängerin Friedberg wohl zum Besten, was die Gruppe bisher geliefert hat, während die verhuschten Kammer-Zwischenstücke mit dem Namen „Chamber” als Kontrapunkte der treibenderen Tracks dienen. Echo ist die vollends durchkomponierte Fortführung des Erstlings, die man eigentlich direkt danach erwartet hätte. Umso überraschender, dass sie jetzt kommt. Steffen Kolberg

Broken English Club – White Rats II (L.I.E.S.)

Ein Wald brennt lichterloh. Das Cover des zweiten Teils der White Rats-Trilogie von Oliver Hos Broken English Club geht Hand in Hand mit dem Sound des Albums und kann gut und gerne schon mal als erste Warnung verstanden werden. Das hier ist wirklich nichts für Feingeister. Zwölf Tracks voller Wut und Energie, schön rough und dreckig präsentiert. Wie schon beim Vorgänger spannt der Brite hier seinen rasiermesserscharfen Bogen zwischen Noise, experimentellem Techno und Post-Punk und präsentiert seine unmissverständliche Vision elektronischer Ausrastmusik. Kürzere und beatlose Zwischenstücke wie „Psychology of Prisons” oder „The Chrome Disease” halten die LP zusammen und sind elementarer Bestandteil des Storytellings. Dass mitunter Bands wie Psychic TV oder Coil Inspirationsquellen des Engländers sind, merkt man hier am besten. Don’t skip it! Die anderen Tracks sprühen nur so von rotziger DIY-Attitüde und ebenso aggressive wie kreative Drumpatterns sorgen für unbändigen Enthusiasmus. Man frägt sich unweigerlich, wie das dann erst im Club auf einer guten PA kommen muss, denn genau hierfür wurde die Musik kreiert. „Domestic Animals” sticht hierbei, vielleicht auch aufgrund des gewaltigen Drops mit rotzigen Live-Vocals, besonders hervor. Unvergessen bleiben dann aber zwei langsamere Stücke mit den Titeln „Vacant Cars” und „Grey Windows” auf denen Ho Death-Metal-Gitarrenriffs mit Synth-Texturen à la Silent Servant und epischen Strings kombiniert. Für das ganze Album gilt: Vorsicht! Brandgefahr. Andreas Cevatli

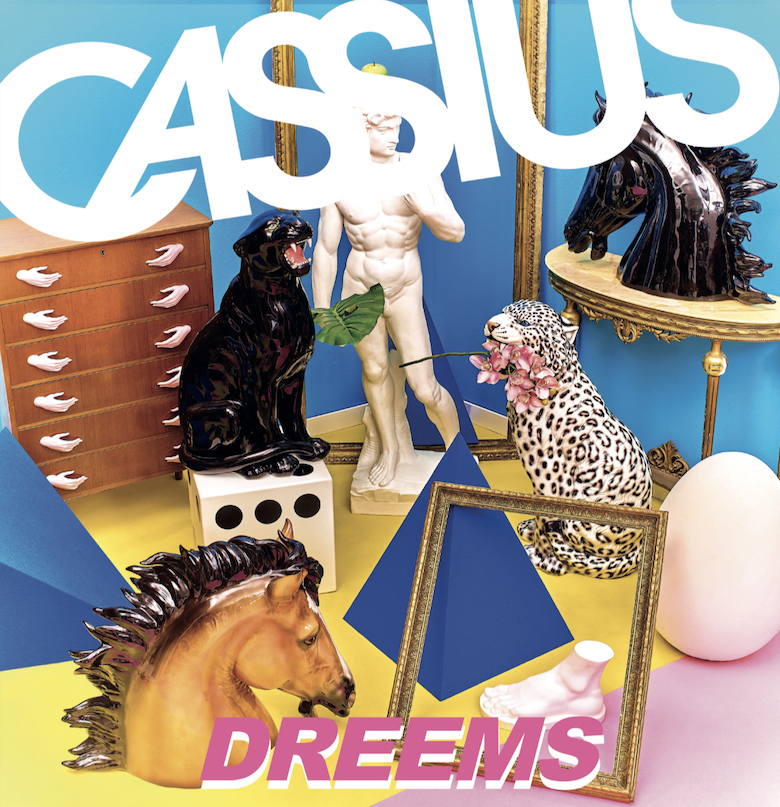

Cassius – Dreems (Caroline Records)

Bis vor drei Jahren dachte man noch, Cassius sei ein Projekt, das seine Zeit in den späten Neunzigern gehabt habe – und nur da funktionierte. Damals, zum Höhepunkt des French Touch-Sounds, erschien der Klassiker Cassius 1999. Als Philippe Zdar und Hubert „Boom Bass“ Blanc-Francard im neuen Jahrzehnt zwei weitere Alben herausbrachten, schien sich das Projekt überholt zu haben. Bis 2016 eine neue LP herauskam. Ibifornia hatte ein schönes Cover und gab sich ein wenig psychedelisch-bekifft, doch die permanenten Gitarrenriffs im Nile Rodgers-Stil nervten und die Songs zündeten nicht. Auf Dreems machen es die beiden Franzosen besser. Es ist eine Sommerplatte geworden, die, beginnend mit den ersten Klavierakkorden des Intro-Tracks „Summer”, unverschämt catchy und verdammt unterhaltsam ist. Weiter geht es mit „Nothing About You”, einem Stück, das an die frühen Achtziger und an den Sound von Chris Blackwells legendärem Compass Point Studio in Nassau erinnert. Als Sänger gastierte John Gourley von Portugal The Man in Zdars Motorbass-Studio. Kurze Zeit später lässt der Track „Fame” ein bisschen an Flash And The Pan denken. Mike D von den Beastie Boys ist auch wieder zu hören, schon lange ist er ein Freund des Hauses. Auf den besten Nummern des Longplayers, „Don’t Let Me Be” und „Dreems”, steht aber die Pariser Sängerin Owlle im Mittelpunkt. Der opulente Cassius-House-Sound wird hier zu Popmusik. Eine andere Stadt als die Modemetropole Paris kann man sich als Entstehungsort solcher Musik heute eigentlich auch gar nicht mehr vorstellen. Philippe Zdar erlebte das Erscheinen des Albums tragischerweise nicht mehr. Zwei Tage vor Release verunglückte er im Alter von 52 Jahren tödlich. Holger Klein

Chmmr – Try New Things (Full Pupp)

Nachdem 2010 seine Debüt-EP auf Luna Flicks erschien, hat Prins Thomas den norwegischen Producer Even Brenden 2014 für sein Imprint verpflichtet. Nach Chmmrs Debütalbum Auto wird auch der Nachfolge-Longplayer wieder auf Full Pupp veröffentlicht. Obwohl keineswegs auf Ambient zu reduzieren, ist auch Try New Things ein ausgesprochenes Homelistening-Album. Brendens Händchen für smoothe Tunes ist überaus bemerkenswert: Acht neue Tracks summieren sich zu einem traumhaften Hörerlebnis, in Anmutung und Wirkung durchaus mit den ikonischen Alben von Wally Badarou vergleichbar. Eines der Stücke herauszugreifen verbietet sich dabei – ein Highlight folgt dem anderen. Geradezu kontraintuitiv verhält sich dazu der Titel des kaum mehr als eine halbe Stunde langen Tonträgers: Weder besitzt diese Musik imperativen Charakter noch klingt sie sonderlich neu. Anyways: Für Freunde gechillter, balearischer Vibes stellt Try New Things jedoch eine schlicht unverzichtbare Platte dar. Wird dereinst zu Mondpreisen gesucht werden. Harry Schmidt

Earthen Sea – Grass And Trees (Kranky)

Für sein zweites Album bei Kranky tauscht Jacob Long alias Earthen Sea seine ambienten Tiefsee-Soundscapes endgültig gegen Dubtechno ein – oder besser: gegen das, was von Dubtechno übrig bleibt, wenn man die Bassdrums weglässt. Producer wie Deepchord oder Echospace machen das gelegentlich zwar auch, mit deren ausladend rauschendem Space-Barock haben Jacob Longs Tracks (bis auf die ewigen Delays) allerdings wenig gemein. Seine Produktionen sind intim und nahbar. Anstatt komplexe Flächen im Hallraum zu verlegen, übt Long sich an einer kammermusikalischen Variante, die sich nicht so sehr für das immersive Potential des Genres interessiert, sondern für Umkehrungen und Auslassungen von Genre-Konventionen. Was sich aufregender liest, als es sich anhört: Trotz überschaubarer Spieldauer und des ungewöhnlichen Ansatzes wirkt Grass and Trees insgesamt doch etwas facettenarm und hat eher den Charme einer konzeptuell zwar stimmigen, aber doch schnell dröge werdenden Fingerübung. Am stärksten ist das Album immer dann, wenn es maximalen Minimalismus wagt: „Spatial Ambuigity“ oder das programmatische betitelte „Less and Less“ sind solche Stücke, in denen das durchgängige Pulsieren der Musik beinahe vollständig zum Erliegen kommt. Christian Blumberg

Equiknoxx – Eternal Children (Equiknoxx Music)

Everyone’s favorite experimental Dancehall-Crew is back! Quasi im Vorbeigehen und ohne große Releaseankündigung hauen Equiknoxx jetzt ihr erstes Vocal-Album raus und zeigen Stagnation und Langeweile den nackten Gun-, äh, Mittelfinger. Mit Colón Man und Bird Sound Power mischten die Producer Nick „Bobby Blackbird” Deane, Jordan „Time Cow” Chung und Gavin „Gavsborg” Blair in der Vergangenheit ja schon zweimal die Szene gewaltig auf und stürmten die Fact Mag und Resident Advisor-Album-Jahrescharts. Dass nun nicht mehr nur der Fokus auf den unverschämt guten Rhythmen, Samples und Beats liegt, sondern auf den beiden MC’s Kemikal und Alozade sowie der brutal talentierten Sängerin Shanique Marie, fördert den Vibe und das Vergnügen nur noch. Vielleicht klingt Eternal Children auch deshalb so fresh, eklektisch und innovativ, weil zum ersten Mal die ganze Bagage in Kingston (Jamaika) zusammenkam, um ein Studioalbum aufzunehmen. Der Einstieg in dieses lässt kollektiv die Kinnladen herunterklappen. „Solomon Is A Cup” ist ein beinahe spirituelles Intro, welches mit seiner lyrischen Intensität und Poesie zu glänzen weiß. Lange staunen ist allerdings nicht, denn mit „Brooklyn” und „Corner” folgen dann gleich zwei energetische Tracks für all die coolen Kids auf dem Dancefloor. Kann man schon mal ins Schwitzen kommen. Verrückt wird’s aber erst noch! Mit „Manchester” greift die Gruppierung tief in die Dub-Kiste, verbreitet unverhohlen gute Laune und zeigt damit auch ihre Verbundenheit zu ihrem zweiten Zuhause. „Good Sandra” und „Grave” dürften dann vor allem von denen positiv aufgenommen werden, die schon die weirdness der vorherigen Releases auf Demdike Stare’s DDS Label zu schätzen wussten. In „Move Along“ hat dann Shanique Marie ihren großen Auftritt. Eine modulierte Kick Drum, fette Snares und ihre Stimme passen hervorragend zusammen und bilden den Höhepunkt der LP. Zum Abschluss dann noch Popmusik mit „Rescue Me”, in dem auch der für die Gruppierung obligatorische Ruf eines Adlers seinen Platz findet. Vielleicht wäre Pop ja noch am Leben, wenn mehr Songs so wären. Das alles unter einen Hut zu bringen und stimmig wirken zu lassen, nötigt einem Respekt ab. Andreas Cevatli

Hot Chip – A Bath Full Of Ecstasy (Domino)

Seltsame Situation, ein Album zum ersten Mal zu hören und sich zu freuen, dass sofort einer der persönlichen Lieblingssongs der Band erklingt, um dann zu realisieren, dass das ja eigentlich gar nicht sein kann, da man das Werk bisher ja noch nie gehört hatte! Aber die Auflösung lautet nicht, dass Hot Chip-Songs einfach zu ähnlich klängen (sagen ja einige). Tatsächlich ist „Melody Of Love” ein so guter Song, dass ihn ein einziges Mal Hören, nämlich beim Kölner Pre-Album-Release-Konzert im April, schon in die eigene Favoritenliste katapultiert. Und auf diesem Level geht A Bath Full Of Ecstasy weiter: „Echo” ist einer dieser leichten Popsongs, wie sie die Pet Shop Boys früher aus dem Ärmel schütteln konnten, seit einiger Zeit aber nicht mehr hinbekommen. Darauf folgt als komplettes Kontrastprogramm das großartige „Hungry Child”, zu dem die Band ein noch beeindruckenderes Video veröffentlicht hat. Die Story: Paar sitzt vor sich hingrummelnd in der gemeinsamen Wohnung in verschiedenen Zimmern, Musik setzt ein, man pampt sich gegenseitig wegen der Lautstärke an, bis man herausfindet, dass keiner die Musik angestellt hat und sie auch nicht aus der häuslichen Stereoanlage kommt, sondern – aus dem Nichts! Sie ist einfach DA! Paar versucht zu fliehen, rennt nach draußen, nimmt ein Taxi, aber die Musik bleibt, während einer Odyssee durch die Stadt, und auch nach der verzweifelten Rückkehr nach Hause – bis die beiden begreifen, dass sie sich trennen müssen, weil nur dann die Musik endet. Ein kurzer Versöhnungsversuch wird direkt wieder mit unerträglicher Lautstärke geahndet. Irre Idee, total berührend und irgendwie ein Sinnbild für Hot Chips Musik, für ihr Verbundensein mit totaler Schönheit und maximaler Lebensfreude, und gleichzeitig mit tiefsten existenziellen Gefühlen und erschütternden Lebenssituationen. Mathias Schaffhäuser

I Hate Models – L’Âge Des Métamorphoses (Perc Trax)

Der französische Technoproduzent Guillaume Labadie ruft das Zeitalter der Veränderungen aus. Dabei ist er als I Hate Models seit seiner 2016 auf Arts erschienen Warehouse Memories-EP ohnehin auf ständigem Streifzug durch untergründliche Gefilde. Mal knattert der Techno knüppelhart aus dem Maschinenpark, dann krächzt Electro-Industrial im Kohlekraftwerk und auch Anbiederungen mit abgeschmackten EDM-Spielereien bringt I Hate Models irgendwie in seine Arbeit ein, ohne sich gleich der gestörten Aufmerksamkeitsspanne von Drop-süchtigen Schönwetterraver*innen anzubiedern. Auf Perc Trax, dem Label von Ali Wells, lässt er nun sein Debütalbum, ein 93-minütiges Kopfabhacker-Epos, auf all jene los, die sich wieder zurück in die Kellerraves aus den Neunzigern beamen wollen. Keine Frage, Labadie hat ein Gespür für Abrissbirnen-Stimmungen und weiß, wie er sie mit seinen Sounds umsetzen kann. Auf L’Âge Des Métamorphoses marschieren die Kickdrums ansatzlos in einer Härte, die selbst massive Bunkerwände durchlöchern und tanzende Beine in butterweiche Stelzen verwandeln. Kurze Breaks wie auf dem neuneinhalb Minuten langen Plateauschuh-Stampfer „Those Shiny Razor Blades” oder dem brennheiß aus der Maschinenfabrik geschobenen „Fade Away” reichen kaum aus, um sich den Schweiß von der Stirn zu wischen. Aber das ist die Cyberpunk-Brutalität, die wir uns wünschen. Verwaschene Vocalsamples crashen auf Melodien, die Labadie auf dem Amboss solange zurechtformt, bis sie wie abgefeuerte Geschosse aus einer Panzerfaust klingen und so den Aufstand der Maschinen einläuten. Klingt martialisch, bringt aber durchaus einlullende Momente mit sich. Schade nur, dass das Händchen fürs geniale Sounddesign („Impossible Love”) zu selten durchblitzt. Wer sich auf Perc Trax zu Hause fühlt, wird trotzdem seine helle Freude damit haben. Christoph Benkeser

Jung An Tagen – Proxy States (Edition Mego)

Nachdem der Österreicher Stefan Kushima unter anderem mit Releases auf amerikanischen Labels wie NotNotFun und Orange Milk von sich reden machte und dort seinen Synthesizern mal dronige, mal hypnagogische und mal futuristische Sounds entlockte, erscheint nun sein mittlerweile drittes Album auf dem Wiener Label Editions Mego. Auf Proxy States führt Kushima den virtuosen Sound, den er mit seinem Jung An Tagen-Projekt entwickelt hat, konsequent fort. Dabei fächert er mit einer recht spärlichen Soundpalette, die sich größtenteils aus beißend hellen Synthesizern zusammensetzt, ein breites Spektrum an Ideen und Einflüssen auf. Diese reichen von klassischer Komposition bis zu polyrhythmischem Techno. Herzstück des Albums bildet die vierteilige „Wreath Products”-Serie, in der Kushima seine desorientierenden Polyrhytmen mit grellen Synth-Arpeggios bestückt, gleich einem Uhrmacher, der in akribischer Kleinarbeit Zahnrad neben Zahnrad platziert. Eingerahmt werden diese auskalkulierten Mikro-Technosongs von Stücken, die nicht nur kompositorisches Talent unter Beweis stellen („Instructions of a Sound Machine” könnte ein beeindruckendes Orgelcrescendo abgeben), sondern das Album auch fest in der Tradition avantgardistischer moderner Musik verankern. Das mag sehr verkopft klingen, Kushima versäumt es allerdings nicht, seinem Sound eine direkte viszerale Wirkung zu verleihen, die einen sofort in dieses kurze, aber nie bloß kurzweilige Klangerlebnis hineinzieht. Felix Diefenhardt

Kamikaze Space Programme – Dead Skin Cells (Osiris Music)

Dead Skin Cells, das zweite Album des britischen Produzenten Kamikaze Space Programme, fügt sich mit seinem modernen, genreübergreifenden Bass-Sound nahtlos in den Labelkontext von Osiris Music UK ein. Dem gesamten Album liegt eine düstere Stimmung zugrunde, die immer wieder neu interpretiert und inszeniert wird. Zunächst ist da dieser einzigartige Bass. Fast schon schnurrend entfalten sich gewaltige, unheimliche (Sub-)Tiefenlandschaften („Sparks”). In „Dust” glaubt man gar, eine Basskreatur zu hören, die, gefangen in technoiden Rhythmen, versucht, aus ihrem Käfig auszubrechen. Die Beats mäandern zwischen treibendem Techno und langsamen DnB-Cuts. Nie dabei: 4-to-the-floor. Bleepige, messerscharfe Einwürfe komplettieren das krampfhafte Moment des Albums („Crumbs”). Diese dichte Atemlosigkeit wird stellenweise durch weite Klangflächen aufgebrochen. Im epochalen „Derelict” etwa dienen sie als bittersüße Note inmitten von Break-Loops und Bassgewittern. Oder im beatlosen „Grey Clouds”, wo schmerzlindernde Synths und aufgenommenes Vogelgezwitscher gegen Ende des Albums zum ersten Mal einen Hauch Hoffnung versprühen. Dead Skin Cells ist keine leichte Kost. Nach dem Hören breitet sich ein Gefühl von positiver Erschöpfung aus, hervorgerufen durch das sehr dichte Sounddesign und die hohe, angespannte Intensität. Alles in allem glänzt das Album durch seine Vielschichtigkeit und Kreativität, wäre jedoch im Winter besser aufgehoben. Shahin Essam

Konx-Om-Pax – Ways Of Seeing (Planet Mu)

Man könnte den Opener kurz für einen Trap-Song halten, doch statt eines MC’s übernehmen harmonische Flächen den Track und verbreiten über ratternden Hi-Hats dieses wohlige Boards Of Canada-Gefühl. Damit ist bereits umrissen, worum es Tom Scholefield alias Konx-Om-Pax auf seinem neuen Album geht: Um üppige Arrangements, um Melodien und den Clash von Genres. Der Inzwischen-Auch-Berliner setzt diese Elemente bewusst jenen eher unheilvoll stompenden Technoentwürfen entgegen, welche sich in der Hauptstadt ungebrochen größter Beliebtheit erfreuen. Auch im Vergleich zu den Vorgängern ist Ways of Seeing eine kompakte, dabei äußert bewegliche Angelegenheit. Ein farbenfroher Parcours, der mal durch zuckrigen Electro und Nullerjahre-Elektronika führt, seine Hörer*innen sich kurzerhand in hypnotisch-psychedelischen Passagen verlaufen lässt, nur um sie dann wieder in charmant-trancige Landschaften zu entlassen („Missing Something”). Nichtfestlegung als Programm und ein leicht verstrahltes Lächeln im Gesicht: Es verwundert dann auch gar nicht, wenn der dubbige Lo-Fi-House von „Paris 5AM” von Vogelzwitschern begleitet wird. Ways Of Seeing ist wie ein Browserfenster, in dem mindestens zwanzig Tabs geöffnet sind. Ein Album, zu dem man immer wieder zurückwill. Christian Blumberg

Plaid – Polymer (Warp)

So ganz im Zentrum der Aufmerksamkeit standen sie eigentlich nie. Dafür hatten Plaid immer schon zu viel Understatement in ihrem IDM-Ansatz. Während andere Kolleg*innen von Warp dank kantiger Konturen nach vorn drängten, blieben Plaid lieber ein wenig im Hintergrund mit ihrem leicht weichen Sound. Den konnten sie dafür über die Jahre immer neu formulieren und verfeinern. Etwa auf Makromolekül-Ebene, bildlich gesprochen, wie sie mit ihrem inzwischen zehnten Studioalbum Polymer schön schillernd demonstrieren. „Natürliches” mischen sie dazu mit „Künstlichem”, wobei das weniger der Gegensatzbildung dient, als dem beherzten Aufweichen dieser Unterscheidung. Das Ineinander von akustisch – vereinzelt kommen Gitarre, Klarinette oder Akkordeon zum Einsatz – und elektronisch – Beat, Synthesizer und gelegentlichen, wie auch immer generierten Stimmen – eröffnet in unterschiedlichsten Anläufen aus repetitiven Kleinststrukturen erbaute Welten, die in ihren rhythmischen Mustern eine zunehmende Komplexität auffächern. Und einen dazu einladen, sich mehr und mehr in die präzise gestalteten Klänge zu vertiefen. Wie guter Techno, nur sanfter. Tim Caspar Boehme

PTU – Am I Who I Am (Trip)

„Meine Mutter war letztens im Berghain und fand es cool.“ (aufgeschnappt in Berliner U-Bahn) Ich bin ehrlich gesagt ziemlich beruhigt, dass ich nicht mit meinen Eltern zu Techno-Partys gehen darf und muss. Ich gehe an dieser Stelle sogar soweit zu behaupten, dass mich das an meiner eigenen Sozialisierung zweifeln lassen würde. Jedenfalls bräuchte ich wegen der fehlenden Berghain-Affinität von Mama und Papa ziemlich lange, um ihnen zu erklären, warum das Debütalbum von PTU mehr als gelungen ist. Denn Alina Izolentas und Kamil Eas Platte zehrt aus etwa dreißig Jahren Techno-Diskurs und passt dementsprechend perfekt zum derzeitigen Jubiläum, den das Label Warp feiert. Sehr wohl ist das hier aber keine IDM-Platte aus England, sondern eben eine russische Techno-Platte auf трип, was ich daran erkenne, das ich mal wieder die Ascii-Codes für kyrillisch raussuchen muss. Dieser wilde und feiste Strauß bunter Blumen, der sich in Form von zwölf Tracks nun in die Plattenregale begibt, ist nämlich nicht nur intelligent, vielleicht gar nicht explizit schlau oder ähnliches, sondern vor allen Dingen gut. Geschickter als auf 95% der Autechre NTS-Sessions umschiffen die beiden PTUs jeden Avantgardismus ohne je anbiedernd dancy zu sein. Manchmal pluckert es zwar minimal, doch nicht ohne gleich von den hippen Sounds der Dekonstruktion eingeholt zu werden („After Cities”). Dann überrascht wiederum der absurde 12“-Megamix „Over”. Wer schon mal in Anziehsachen neben dem eigenen Bett aufgewacht ist, das Gesicht tief in eine ungebackene Tiefkühlpizza vergraben, und alsbald versucht hat, zu rekapitulieren, was die letzten 2 1/3 Tage eigentlich so passiert ist, wird hier seine Hymne finden. Lars Fleischmann

Robag Wruhme – Venq Tolep (Pampa)

Über Gabor Schablitzki, dem man seinen 74er-Jahrgang genauso wenig anmerkt wie Leonardo DiCaprio, ist in etwa alles geschrieben worden. Ähnlich den 1000 Affen, die unendlich lange auf die Schreibmaschine einhacken und dabei irgendwann einen Shakespeare schreiben, durften sich Generationen an Schreiberlingen abarbeiten an den stets verwirrenden Titeln, den fein-perlenden Melancholik-Dance-Tracks oder gleich den legendären Remikksen. (sic!) Darf man vom ersten Album seit acht Jahren also Erstaunliches erwarten? Nur so halb. Ist es denn von Nöten zu verwundern, wenn man doch eine Sprache inklusiver austarierter Grammatik entwickelt und etabliert hat? Die Antwort lautet genauso wie bei Radiohead: Nee. Apropos: Der Auftakt mit den beiden Stücken „Advent” und „Westfal” (beide mit der Sängerin Lysann Zander) klingt den Mannen um Thom Yorke gar nicht unähnlich; würde ganz gut als B-Seite zu Kid A-Zeiten durchgehen. Generell klingt diesmal viel nach englischem Abseit-Pop um die Jahrtausendwende, Warp-, Skam-Umfeld. Dazu gesellen sich die bekannten micro-gecutteten Samples und die kleinteiligen Beats, die den halbstarken Präpotenten in der Bahn mit seinen Hyper-Bass-Bluetooth-Boxen gar nicht mal so glücklich machen werden. Es geht um Berührung, um Zuwendung, um Schmusen im Sonnenaufgang. Nichts für Romantik-Feinde, sehr wohl was für Sonntagabende mit engen Freunden und einer Flasche Barbados-Rum. Lars Fleischmann

Sophia Saze – Self LP (Part One) (Kingdoms)

Es ist Sonntag, der Kopf schwer vom Vorabend, eine Tasse Tee in der einen Hand und während auf dem Sofa gechillt wird, läuft Burial über die Anlage. Es ist wohl wieder 2007. Bloß, wer hätte das gedacht, ist dieser abstrakte Dubstep gar nicht aus der Hand des enigmatischen Produzenten, sondern stammt von Sophia Saze. Es ist nämlich schon 2019 und die Zeit schneller vergangen als erwartet. Gralshüter stehen dennoch wieder auf den Barrikaden und schütteln höchst erbost mit dem Kopf ob der Frechheit, die georgische Newcomerin mit dem gottgleichen Burial zu vergleichen. Ständen die Stinkstiefel nicht auf Barrikaden, sondern würden sich nebenan auf’s Sofa setzen, würden sie schnell merken, dass Saze, wie kaum ein anderer Mensch in den letzten Jahren, an die verfluchten Echos aus den Highlight-Tagen vom Rave rankommt, die Burial einst so berühmt werden ließen. Sogleich ist Self, das Debütalbum von Saze auf Kingdom, eine ähnliche Erkundungsreise sonischer Natur: Die eigene Vergangenheit in Tbilisi, Georgien, wo sie geboren wurde, wird genauso beleuchtet wie die hellen und grauen Momente ihrer bewegten Reise über Russland nach Kanada und nun endlich nach New York. In schlaflosen 48 Stunden ist sowohl dieser erste Teil, als auch ein bald erscheinender zweiter Teil entstanden. Davon abgesehen: Saze wurde gerade mit Burial verglichen, mehr muss man dann irgendwie auch nicht sagen, oder? Lars Fleischmann

Special Request – Bedroom Tapes (Houndstooth)

Die Produktivität von Paul Woolford ist unermesslich. In diesem Jahr kündigte der UK Produzent unter seinem Special Request-Alias satte vier Alben auf Houndstooth an. Kaum einen Monat nach der Veröffentlichung von VORTEX meldet er sich nun mit Bedroom Tapes auf dem UK-Label zurück. Der typisch basslastige Sound von Special Request ist auch hier wie immer vorhanden, doch wo VORTEX noch mit hard rave-Elementen wie rasenden Synths und pochenden Kicks jenseits von 150 BPM gespickt ist, erscheint Bedroom Tapes eher entschleunigt, fröhlich-verspielter und an Stile wie IDM angelehnt. Dies mag daran liegen, dass das Album aus Material besteht, welches Woolford für verloren hielt, und nun, Jahre später, beim Umziehen in einem Karton wiederfand. Es ist quasi ein Zeitfenster in die frühen Jahre des Produzenten, in denen sich eine fast kindesartige Herangehensweise an elektronische Musik und die Einflüsse von Woolfords Idol Aphex Twin durchhören lassen. Die Lead-Single „Phosphorescence“, benannt nach der chemischen Substanz, die Materialien und Objekte zum Leuchten bringt, macht ihrem Namen alle Ehre. In dem schillernden House-Track blitzen strahlende Synths über warme Keyboard-Akkorde, die einen direkt in die Neunziger zurückkatapultieren. Bedroom Tapes ist somit ein fantastisches Archiv, welches aufzeigt, wie Woolford unter dem Namen Special Request zu den Rave- und Clubstilen seiner Jugend zurückfand und ihnen einen neuen Twist verliehen hat. Caroline Whiteley