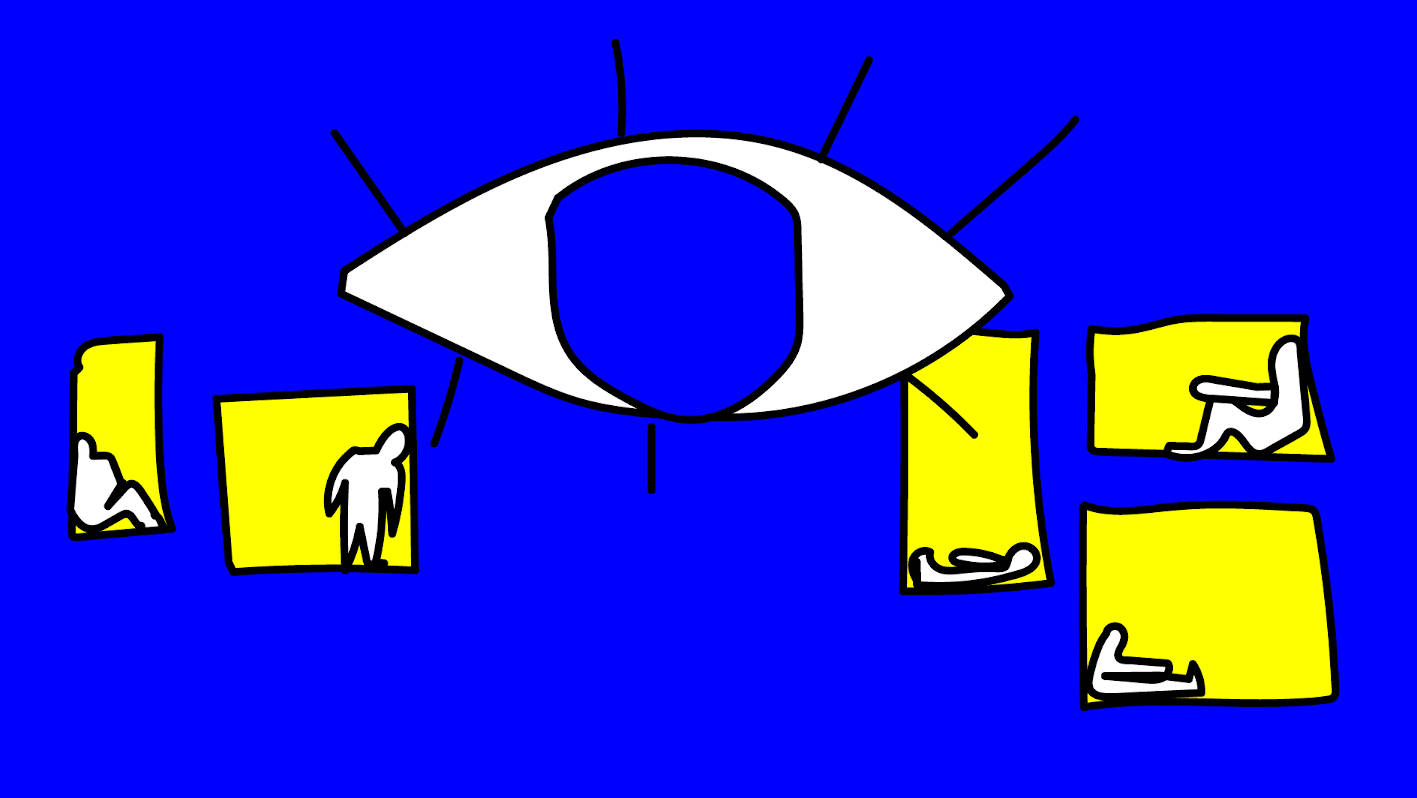

Illustrationen: Dominika Huber

Verbale Entgleisungen seitens der Polizei und sensationslüsterne Medienberichterstattung: Mit der Auflösung der Pornceptual und vorzeitigen Schließung von Overmorrow in der Renate hat die diskriminierende Diskursverschiebung ein neues Level erreicht. Warum wir neben der physischen Gefahr auch die psychische Belastung durch Corona nicht unterschätzen dürfen – und warum zwischenmenschlicher Kontakt auch eine Schutzmaßnahme sein kann.

Another rave, another Polizeikontrolle – Schlagzeilen zu aufgelösten Partys gehören zum New Normal des Coronajahres. Plague-Rave-Stigma auf der einen, Polizeistaat-Vorwurf auf der anderen Seite, so zieht sich die Debatte „Vernunft versus Freiheit“ seit März durch die Feuilletons. Nach Auflösung eines Open-Airs des queeren Kunst- und Partykollektivs Pornceptual und der Performance-Ausstellung Overmorrow im Salon zur Wilden Renate erreichte die Diskussion jüngst jedoch eine neue Qualität: „Fetischparty mit 600 Gästen aufgelöst”, titelten die großen Tageszeitungen von Boulevard bis bürgerliche Mitte. „Unbefriedigendes Ende”, konnten sich einige offenbar das Aufgreifen des hämischen Altherrenwitzes nicht verkneifen, den die Berliner Polizei nach Auflösung des Open-Airs in der Alten Münze auf Twitter gepostet hatte.

Ob es zu verantworten ist, im Angesicht der zweiten Coronawelle noch eine Veranstaltung mit mehreren hunderten Menschen – ja, im Freien, ja, mit Hygienekonzept und ja, im Rahmen der geltenden Maßnahmen – zu veranstalten, soll hier gar nicht bewertet noch diskutiert werden. Ebenso wenig, dass die Polizei einfach nur ihre Arbeit macht und geltendes Recht durchsetzt – sofern sie das denn tut: Glaubt man dem Statement, das das Pornceptual-Kollektiv im Anschluss auf Facebook veröffentlichte, sei einigen Beamten die geltende Rechtslage zur maximalen Personenzahl auf Open-Air-Veranstaltungen offenbar nicht so ganz geläufig gewesen.

Unbedingt kritisieren muss man allerdings die alarmierende verbale Gewalt, die den Gästen seitens der Beamten entgegenschlug: Als „ekelhaft und pervers” hätte die Polizei die Feiernden in der Alten Münze bezeichnet, sie wie „Freaks und Gesetzlose” gedemütigt, so zumindest die Wahrnehmung der Pornceptual-Crew, die aus ihrem Statement hervorgeht. „Während gestern viele andere legale Open-Airs in Berlin geschlossen wurden, schafft es nur die ‘Fetischparty’ in die Medien”, kritisiert Pornceptual weiterhin in ihrem Statement auch die Berichterstattung. „Dies erweckte den Eindruck, Teil der Fetischszene zu sein, ist beschämend.”

Auch die Art und Weise wie die Polizei mit einer großen Präsenz von 20 Uniformierten die vorzeitige Schließung von Overmorrow in der Renate erwirkte, liest sich im Statement der Veranstalter*innen bedrohlich: „Mindestens zwei unserer Künstler*innen, die marginalisierten Gruppe angehören und in der Vergangenheit im Kontakt mit Polizeibeamten mit psychischem Stress zu kämpfen hatten, litten unter Panikattacken.“ Auch hier habe es ein strenges Hygienekonzept gegeben, das bei früheren Besuchen des Ordnungsamts kein Problem dargestellt habe. Wie bei Pornceptual wurde die angebliche Nichteinhaltung seitens der Polizei als Grund für die Auflösung der Veranstaltung genannt.

Inwiefern tatsächlich Hygieneregeln nicht eingehalten wurden, lässt sich von außen natürlich nicht beurteilen, letztlich steht hier Aussage gegen Aussage. Menschen, die von der Heteronorm abweichen, jedoch als „pervers” zu bezeichnen, ist eine starke Diskriminierung, spricht man ihnen dem Wortsinn nach so nämlich als „widernatürlich” ihre Existenzberechtigung ab. Wenn dieses Wort von Mitgliedern der Exekutive benutzt wird, zeigt sich einmal mehr, in welch erschreckend diskriminierender Diskursverschiebung wir uns aktuell befinden.

Dass eine Folge der Coronamaßnahmen eine gesellschaftliche Retraditionalisierung ist, zeigte sich schnell: Als „Krise der Frauen” bezeichnete Die Zeit Corona bereits im April, als schnell deutlich wurde, wer den Löwenanteil unbezahlter Care-Arbeit bei Homeschooling und Co. mal wieder schultern würde. Konservative Buzzwords wie „Kernfamilie” schwirren plötzlich wieder durch den politischen Diskurs, während dieser mit der Zwei-Haushalte-Regelung im Lockdown geradewegs an der Lebensrealität von Patchworkkonstellationen, Fernbeziehungen, Singles und Menschen außerhalb der monogamen Zweierbeziehung vorbeischlittert.

„Über die Hälfte der Berliner*innen sind Singles, ein großer Anteil ist zugezogen; lebt also nicht mit Partner*in oder Familie zusammen”, schrieb die Clubcommission in ihrem Statement als Reaktion auf die Auflösung der Pornceptual. „Der essentielle Teil des sozialen Lebens findet somit nicht in der eigenen Wohnung statt, sondern in Bars, Restaurants, Clubs, Community Spaces und anderen Orten der Begegnung und Kultur. Für viele Mitglieder unserer Gesellschaft sind diese Orte Schutzräume und Zufluchtsorte.” Dass die Regierung diese dringend benötigten safe spaces für marginalisierte Menschen offenbar als weniger systemrelevant erachtet als offene Shoppingmalls im Vorweihnachtsgeschäft oder Büroräume, spricht für sich: Konsum und Produktivität – ja bitte! Zwischenmenschliche Nähe und Beistand – bitte nur im konservativ vertretbaren Rahmen! „Beten und Arbeiten”, fasste die taz passend dazu das offensichtliche Credo zum Start des Lockdown-Lights zusammen – warum nämlich Gottesdienste trotz Superspreader-Potenzial von diesem ausgenommen wurden, erklärte die Politik bislang nicht ausreichend.

Die Rücksicht auf vulnerable Gruppen ist seit Beginn der Pandemie das – absolut richtige – Hauptargument zur Legitimation umfassender Grundrechtseinschränkung. Nach fast neun Monaten Pandemie wird deutlich, dass die Frage der Vulnerabilität sich jedoch nicht rein auf die physische Gesundheit beziehen kann. Durch Existenzängste, Unsicherheit und soziale Isolation stellt die Coronakrise auch eine große Belastung für die mentale Gesundheit aller dar. In einer repräsentativen Studie von AXA anlässlich des World Mental Health Days wurde dies auch als „Unsichtbare Dritte Welle” bezeichnet (eine weitere Studie zum Thema etwa hier). Eine Erkenntnis daraus ist, dass besonders Menschen, die bereits im Vorfeld mit psychischen Problemen zu kämpfen hatten, von der Krise mental belastet sind. Dass psychische Krankheiten bei queeren Menschen und Transgendern erhöht auftreten, wurde bereits vor Corona wissenschaftlich erforscht. Im Zusammenhang mit der Coronapandemie spricht die sogenannte „Queerantäne-Studie” des University College London (UCL) und der Sussex University von einer „Krise der psychischen Gesundheit” unter Schwulen, Lesben, Bisexuellen und trans* Menschen

Durch Corona fehlen diesen Communitys Räume, um sich zu vernetzen und gegenseitig zu unterstützen. Durch den Ausfall von Paraden wie dem CSD fehlt zudem die Sichtbarkeit der queeren Community im öffentlichen Raum und somit im öffentlichen Bewusstsein. Parallel dazu erlebt diese bereits einen Anstieg der realen Gewalt gegen Homosexuelle und Transgender auch in Deutschland: Laut eines Reports des Anti-Gewalt-Projekts Maneo wurden 559 Angriffe mit homophobem und trans*phobem Hintergrund 2019 allein in Berlin erfasst, 32 Prozent mehr als im Vorjahr – und das sind nur die offiziell erfassten Fälle.

Wenn wir also im Zusammenhang mit Corona über Risikogruppen sprechen, müssen wir auch an diejenigen denken, die gesellschaftlich ohnehin einer Risikogruppe angehören und dadurch mental häufig mehr belastet sind als der Durchschnitt. Wenn wir uns tatsächlich auf ein New Normal, ein langfristiges Leben mit der Pandemie, einstellen müssen, muss die Politik ihre Konzepte zur Eindämmung ebenso langfristig planen. Dauerhafte soziale Isolation, Sanktionen und gegenseitige moralische Schuldzuweisungen bei Nichteinhaltung werden neben der gesellschaftliche Spaltung langfristig auch gesundheitliche Folgen haben. Eine Studie der Bundespsychotherapeutenkammer schlägt daher als weiteres Schutzkonzept für die zweite Welle vor, ein zusätzliches Element zu integrieren, um die bisher große Akzeptanz der Schutzmaßnahmen nicht zu gefährden: „Wir müssen in Kontakt bleiben!” Kontakt und Nähe sind wesentliche Ressourcen, um auch große Belastungen zu ertragen. Es muss daher garantiert sein, dass alle Menschen Zugang zu dieser lebenswichtigen Ressource haben – ohne erhobenen moralischen Zeigefinger und Stigmatisierung.

![[REWIND2024]: So feiert die Post-Corona-Generation](https://groove.de/wp-content/uploads/2024/12/A45CC67D-4EF1-4117-B6F8-0EDFC4B7B4F0-218x150.jpeg)

![[REWIND2024]: Ist das Ritual der Clubnacht noch zeitgemäß? Header quer REWIND2024 by DALL E](https://groove.de/wp-content/uploads/2024/12/Header-quer-REWIND2024-by-DALL-E-218x150.jpg)

![[REWIND 2024]: Gibt es keine Solidarität in der Clubkultur? Header REWIND 2024 Solidaritaet](https://groove.de/wp-content/uploads/2024/12/Header-REWIND-2024-Solidaritaet-218x150.jpg)