Auch in Zeiten des Coronavirus erscheinen Alben am laufenden Band. Da die Übersicht behalten zu wollen und die passenden Langspieler für die Club-freie Zeit zu küren, wird zum Fulltime-Job. Ein Glück, dass unser Fulltime-Job die Musik ist. Zum Ende jedes Monats stellt die Groove-Redaktion Alben der vergangenen vier Wochen vor, die unserer Meinung nach relevant waren. Im ersten Teil des September-Rückblicks mit Acid Pauli, Eduardo de la Calle, Lucrecia Dalt und vier weiteren Künstler*innen – wie immer in alphabetischer Reihenfolge.

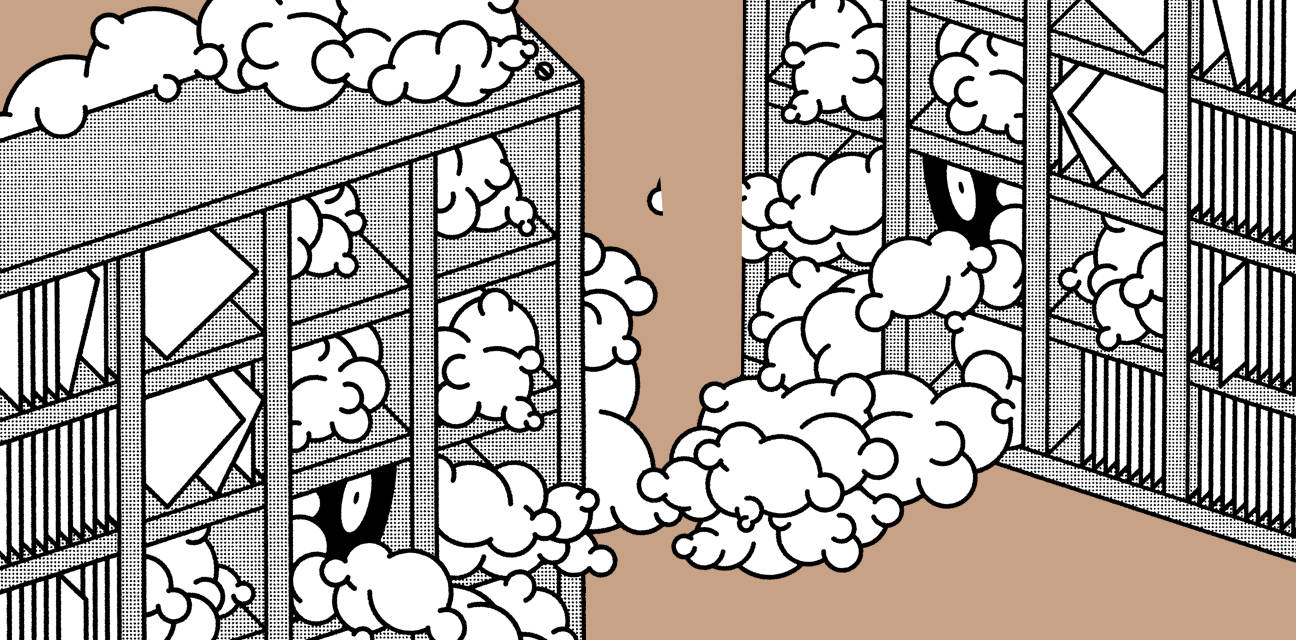

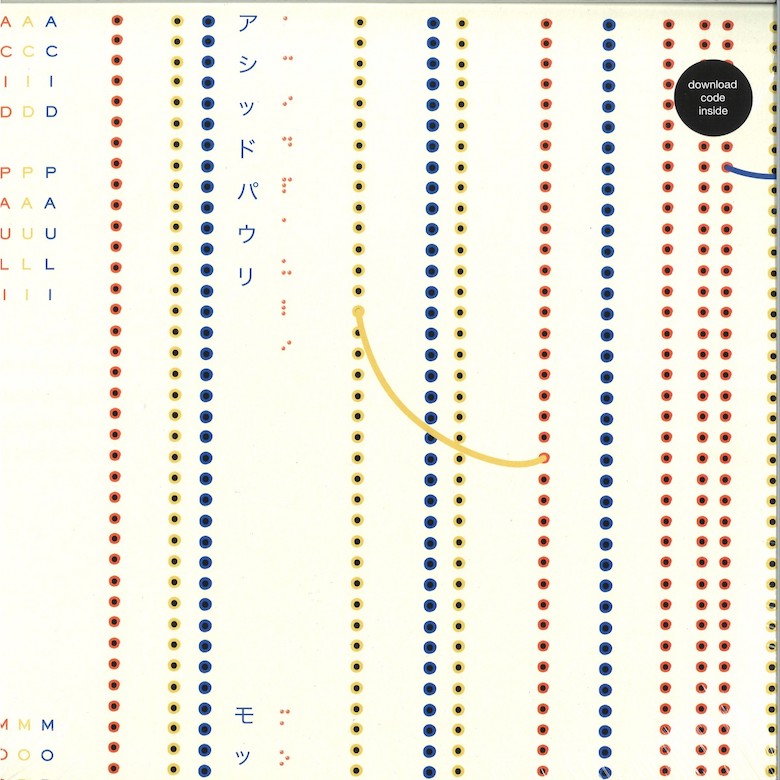

Acid Pauli – MOD (Ouïe)

Bei allen Wendungen der letzten Jahre, ja eigentlich schon Jahrzehnte, blieb Martin Gretschmann immer seinem Grundprinzip der verspielten Verspultheit treu. Das war bei seinen stilbildenden Beiträgen zu The Notwist genauso wie bei der aufgekratzten Electronica von Console. Und es gilt umso mehr für seine Veröffentlichungen als Acid Pauli, die im Kurzformat meist den Dancefloor ansteuern, sich dafür auf Albumlänge mit den konzeptionellen Grundlagen elektronischer Clubmusik beschäftigen. So arbeitete sich Gretschmann nach dem Rummel um das Debüt Mst auf dem Zweitwerk BLD an Break-Samples ab, ohne ein einziges Mal eine Kickdrum zu benutzen. Das Ergebnis klang wie ein in Dub getauchter Jahrmarkt: Warm, bunt und berstend voll mit Eindrücken.Das Erstaunliche am Nachfolger MOD ist nun, dass er stimmungsmäßig genau dort weitermacht, nur auf einer komplett anderen Grundlage: Statt auf Break-Samples basiert das Album auf modularen Patterns und Loops, denn es ist, wie der Name bereits andeutet, Acid Paulis Hommage an die Modularsynthesizer-Szene. Auch hier herrscht diese grundwohlige Jahrmarkt-Stimmung, die ineinander- und übereinanderlaufenden Soundstrukturen erzeugen bisweilen mitreißende Grooves. Und auch hier wurde die Kickdrum fast gänzlich herausgehalten, nur um im letzten Track dann doch noch ihren Auftritt zu bekommen. Dieser wiederum verläuft so unspektakulär als sanfte Untermalung des ganzen Rummels, dass der Tracktitel auch als Ergebnis des zwei Alben dauernden Kickdrum-Experiments herhalten kann: „No Kick, No Cry”. Verspielter kann man musikalische Grundstrukturen kaum offenlegen, verspulter wahrscheinlich auch nicht. Steffen Kolberg

Chris Korda – Apologize to the Future (Perlon)

Man muss Chris Korda lassen, dass er etwas vom Musikmachen versteht. Im vergangenen Jahr hatte sich das auf Akoko Ajeji, Kordas erstem Album für Perlon, in avanciert polymetrisch programmierter Polyrhythmik niedergeschlagen. Ein großer Vorteil der Platte war dabei, dass sie rein instrumental gehalten ist. Dafür hat Apologize to the Future, erneut auf Perlon, umso mehr Wortbeiträge im Angebot. Ein hyperartifizieller, klinischer Techno-Funk dient als Transportmittel für sechs Botschaften, die alle auf denselben Gedanken hinauslaufen: „Thou shalt not procreate.” So das Gebot der Church of Euthanasia, einer Sekte, die Korda 1992 gegründet hat. Als Kunstprojekt erstaunlich eindimensional und monothematisch, wiederholt Korda auch diesmal unermüdlich das ironiefrei vorgetragene Credo des Antinatalismus im Namen der Rettung des Planeten. Dabei agiert er keineswegs naiv oder sonst wie unbedarft. Allein die Empathie für Menschen, mithin die eigene Spezies, scheint bemerkenswert gering ausgeprägt. „Spreading like a virus”, „Cells of cancer / Killing their host”, lauten Kordas wenig originelle Bilder für menschliches Verhalten. Und wenn er fordert: „Respect the future / Don’t procreate / More mouths to feed / Is the last thing we need”, erinnert das vegane Planetenrettungs-Ansinnen plötzlich stark an die Phrase der „unnützen Fresser”. Wer sich davon angesprochen fühlt, nun ja, fühlt sich davon vermutlich angesprochen. Erfreulicherweise dauert die Sache bloß 29 Minuten. Und wer weiß, mit der XR-Generation könnte Korda gleich eine ganze Reihe neuer Fans hinzugewinnen. Tim Caspar Boehme

Eduardo de la Calle – Mindfulness Hipernormalisation (Konsysttenzia)

Mit dem Dokumentarfilm Beatz hat er 2014 die Welt der elektronischen Musik erforscht, jetzt gibt Eduardo de la Calle mit einer Doppel-EP ein Statement zum Zustand der gesamten Welt. Der spanische Produzent und DJ beruft sich auf Adam Curtis‘ Dokumentarfilm „Hypernormalisation von 2016, laut dem Politiker, Banken und Algorithmen eine künstliche, gefährlich stark vereinfachende Welt um uns errichten und Macht ausüben, indem sie unsere Aufmerksamkeit steuern. Eduardo de la Calle hat seine offizielle Facebook-Seite in den letzten Monaten gelöscht und kommt jetzt mit 45 Minuten Material, mit dem er sich bewusst ins Abseits stellt. Es ist kompliziert. Kein richtiger Track für den Dancefloor, aber auch keine EP zum Corona-gemäßen Zuhause-Hören. So wie Techno 2020 mitten im laufenden Betrieb gestoppt wurde, fehlt der Bassdrum ein Beat im ersten Track „Hope 7382”. Es schließt sich „The End Of A Techno Era” an, schwülstige Synthies ganz ohne Beat. Es wird einer todgeweihten Generation Tribut gezollt, fiebrig nach einem Impfstoff und nach Ausflüchten gesucht, schließlich folgt der Rückzug ins Selbst. De la Calle feuert Störmanöver und schlägt musikalisch Haken wie ein populistischer Boris Johnson im selbstverursachten Brexit-Chaos. So überzeichnet er die Regeln der Aufmerksamkeitsökonomie. Definitiv abwechslungsreicher Stoff. Martina Dünkelmann

Feater – Money (Running Back Incantations)

Auch der dritte Wurf des Wiener Downtempo-Masterminds ist ein Volltreffer: Mit unfehlbarem Gespür für die Untiefen dieser Gefilde navigiert der österreichische Producer Daniel Meuzard alias Feater zwischen den Klippen von Synth-Pop, Italo Disco, Quiet Storm und einem Hauch Soft Rock. Money ist sein nunmehr drittes Album. Auch die sieben neuen Tracks für Gerd Jansons Dancefloor-Not-Dancefloor-Label Running Back Incantations klingen ungefähr so, als hätte, sagen wir, Ron Trent zusammen mit Steely Dan, Matia Bazar und Matt Bianco in den Compass Point Studios aufgenommen, produziert von Wally Badarou. Wie beim Vorgänger Socialo Blanco sind auch Eric Owusu, Sam Irl und die finnische Sängerin Vilja Larjosto erneut wieder mit von der Partie beziehungsweise an Bord des Leftfield-Yacht-Pop-Boots, um im Bild zu bleiben. Mit knapp über einer halben Stunde Laufzeit ist Money rein quantitativ betrachtet zwar kaum mehr als ein Minialbum, auf dem der Titeltrack zusammen mit „Blood Moon” zudem die einzigen Hits bleiben. Allerdings reichen deren Ohrwurm-Qualitäten zusammen mit dem unwiderstehlichen Charme von Nummern wie „Vento” locker aus, um am Ende des Jahres in den Polls von Balearic-Fans ganz oben zu rangieren. Harry Schmidt

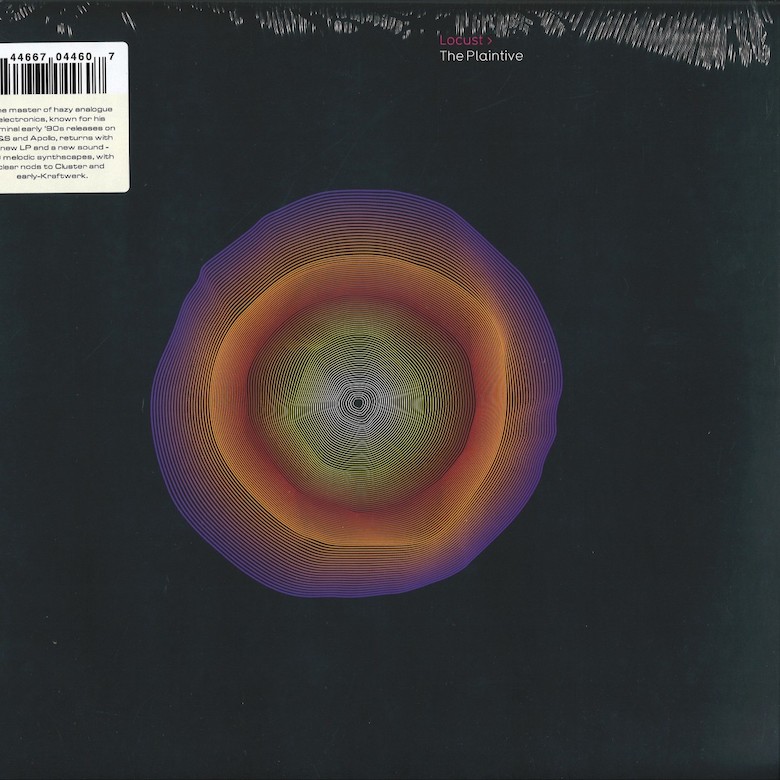

Locust – The Plaintive (Suction)

Wenn in nächtlich-nerdigen Runden über Ambient- und IDM-Helden gefachsimpelt wird, fallen meist die Namen der üblichen Verdächtigen. Von Eno ist es nicht weit bis Autechre, auf Aphex Twin muss nicht lange gewartet werden, und Stars Of The Lid fällt regelmäßig auch einem Spezialisten ein. Mark Van Hoens Locust-Projekt sollte eigentlich auch unter diesen Erstgenannten auftauchen, wird aber gerne mal übergangen. Dabei ist der Brite ebenfalls seit den frühen 90ern dabei und veröffentlicht in schöner und wohldosierter Regelmäßigkeit seine Version von elektronischer Listening-Musik. Vielleicht ist dieses Vergessen einem Zusammenspiel der Unaufdringlichkeit seiner Musik und dem nicht vorhandenen Spektakel um sein Schaffen und seiner Person geschuldet, aber sei’s drum – was der Brite etlichen der genannten Kollegen voraus hat, ist, dass er immer noch neue Musik hervorbringt – und das auf zeitrelevantem Niveau. The Plaintive erschien Anfang des Jahres mit 15 Stücken auf CD und als Download-Album – damals Teil des Touched-By-Silence-Boxsets auf Touched Music –, und wird nun um die Vinyl-Version erweitert, die als 10-Tracker auf Suction herauskommt. Auffällig sind auf dem Album die Verweise auf Elektronik-Pioniere wie Cluster und die frühen Kraftwerk. Und wie immer bei Van Hoen umarmen auch auf The Plaintive Drone- und Ambient-Tracks Pop auf eine selbstverständliche Weise, wie es sonst eigentlich nur – you name it! – Brian Eno gelingt. Hört man dann zur Erinnerung noch einmal das großartige „Still” von Locusts 1994er Album Weathered Well, entsteht ein musikalisches Kontinuum, das emotional gar nicht so weit weg ist von guter, alter Freundschaft. Mathias Schaffhäuser

Lucrecia Dalt – No era sólida (RVNG Intl.)

Im Verlauf der vergangenen 15 Jahre hat die kolumbianische Musikerin Lucrecia Dalt eine Entwicklung durchlaufen, die gleichermaßen ungewöhnlich wie stringent wirkt. Waren ihre ersten Longplayer noch den experimentellen Randbereichen des Indie-Pop-Sektors zuzuordnen, positionierte sich die ehemalige Ingenieurin der Geotechnik von Album zu Album immer entschiedener als avantgardistische Klangkünstlerin. 2018 hat die Wahlberlinerin mit Anticlines im New Yorker Label RVNG Intl. eine künstlerische Heimat gefunden, dort ist auch ihr aktueller Longplayer No era sólida erschienen. Es war nicht fest, könnte man den spanischen Titel übersetzen. Der gleichmamige Track bildet den Abschluss des Albums, wie ein Fluchtpunkt, auf den die vorherigen neun zulaufen. Ihre vielfach prozessierte und verfremdete Stimme ist auf allen zu hören, doch nur im letzten Track lässt sich das Gesagte auch verstehen: „Puede la parálisis transformar a una persona en cosa?” – Kann eine Lähmung eine Person in eine Sache verwandeln? Ob hier Dalt selbst spricht oder ob diese Worte von Lia, einer in den Texten zum Release eingeführten Persönlichkeit als Alter Ego oder Avatar der Künstlerin, stammen, bleibt wie vieles in der Schwebe. Dass diese Uneindeutigkeit weder waffenförmig zugespitzt noch zur eskapistischen Subversion eingesetzt wird, macht eine der großen Stärken dieses höchst bemerkenswerten Albums aus. Auch wenn manche Hörer Anklänge an Musiken (oder Strategien) von Julia Holter oder auch Laurie Anderson zu vernehmen meinen, lotet Dalt mit ihrem enigmatischen Ambient-Entwurf doch auf ganz eigene Art die Differenz zwischen Person und Persona, zwischen Zuschreibung und Auflösung aus. Harry Schmidt

Mana – Asa Nisi Masa (Hyperdub)

Suppt instrumenteller Grime mit spektralen Qualitäten in Richtung Ambient rüber, sprechen Insider gerne von Weightless – einer während der 2010er durch Namen wie Slackk, Fatima Al Qadiri, Mumdance oder Logos popularisierten Genre-Kreation, die bei Puristen wohl nicht mehr als Augenrollen triggert. Zur Beschreibung von Manas Debüt Seven Steps Behind letztes Jahr wurde der buzzige Begriff stilecht immer wieder aufgegriffen, wenn das klassische Vokabular zwischen Ambient, Elektroakustik und IDM an Grenzen stieß und keiner Bock hatte, den Experimental-Hammer rauszuholen. Auch Asa Nisi Masa oszilliert irgendwo in den Zwischenräumen besagter Schubladen und bedient sich einer vor allem in den Höhen sehr scharf kontrastierten Produktion, um dem Titel des Albums auditiv gerecht zu werden. Der basiert zwar auf einer Nonsens-Phrase aus Fellinis 8½, die nach einer italienischen Kindersprache entworfen wurde, bezieht sich aber vermutlich über zwei Ecken auf Carl Gustav Jungs femininen Archetypus der Anima, nur eben mit den eingeschobenen Silben „si” und „sa” aus besagter Kindersprache – A-Sa Ni-Si Ma-Sa. Kapiert? Und? Fühlt sich schon jemand bedeutungsschwanger? Nicht mehr weightless? Dann den geistigen Gürtel noch etwas weiter aufschnallen, denn akustisch geht es auf Manas Zweitwerk ähnlich prätentiös zur Sache. Von den kammerorchestralen Loop-Konstrukten „Move The World’s Clock” oder „Dormi Bene”, die natürlich nicht zufällig an italienische Filmsoundtracks erinnern, über die durchwachsenen Hassell-Zitate „Berber Pendulum” und „Disordine al Disordine” bis zum artsy herumklimpernden „Pausa” oder dem leergelutschten Autotune in „Two Islands” bleibt hier kaum etwas unversucht, um ebenso atypisch wie anmutig, aber auf jeden Fall möglichst avant zu tönen. Sounds like Ausdruckstanz. Nils Schlechtriemen