Andrés – ANDRES IV (Mahogani)

Das vierte Album von Humberto Hernandez alias Andrés alias DJ Dez hat ganze acht Jahre auf sich warten lassen. Die meisten kennen das Detroiter Urgestein wohl wegen seines souligen Deep House-Klassikers „New For U”, der ihn 2012 erstmals weltweit bekannt machte. Eine großartige Live-Version dieses Tracks findet auf seinem neuen Album ANDRES IV genauso Platz wie elf weitere, teils bereits veröffentlichte Titel zwischen Soul, Funk, Disco, Hip Hop und House. Warme Synthesizer-Flächen, Ohrwurm-Gesang und 122 BPM auf „Free”, einem Remix für Cool Peepl auf der einen Seite, übles Hip Hop-Instrumental auf „Run Dat Shit” auf der anderen. Der Opener „Back In The Old Times” lässt außerdem mit afro-kubanischen Rhythmen und Perkussion auf Andrés’ vielfältigen musikalischen Hintergrund schließen. Kopfnicker-Beat und zerstückelte Vocal-Samples auf „What’s Ur Name Again” lassen die Freude des Detroiters an der Arbeit im Studio erahnen. Super kohärentes Album, Moodymann und J Dilla gefällt das. Christoph Umhau

Color Plus – Pure Energy (Towhead RecordINGS)

Wenn Lars Probert alias Color Plus in seinem Schlafzimmer den Laptop aufklappt, wackelt New York. Probert, der in Brooklyn wohnt, produzierte bis vor ein paar Jahren Brainfeeder-Hip Hop, pennte zu Ambient – und stolperte durch Zufall über eine Footwork-Compilation. Mehr hat’s nicht gebraucht, Probert wusste, was zu tun war: alles nehmen, in einen Topf schmeißen und solange umrühren, bis sich die Brühe auf eine Leinwand klecksen lässt. Den Batzen verschmiert er seitdem mit zehn Zentimeter dicken Borstenpinseln und sprenkelt ein paar OK Boomer-Memes drüber, bevor das Ding zum Trocknen ins Backrohr kommt. Was das alles mit Mukke zu tun hat und wie man dazu tanzen soll? Keine Ahnung! Pure Energy könnte die Bewegungstherapie für Menschen ab 50 revolutionieren, lässt sich aber genauso gut an Orten einsetzen, bei denen man Wert darauf legt, den Seelenhaushalt mit Subwoofern auszukärchern. Nennt es Hyper-Trap, Post Grime oder Future Footwork – das Ding brutzelt wie Fleischfondue. Christoph Benkeser

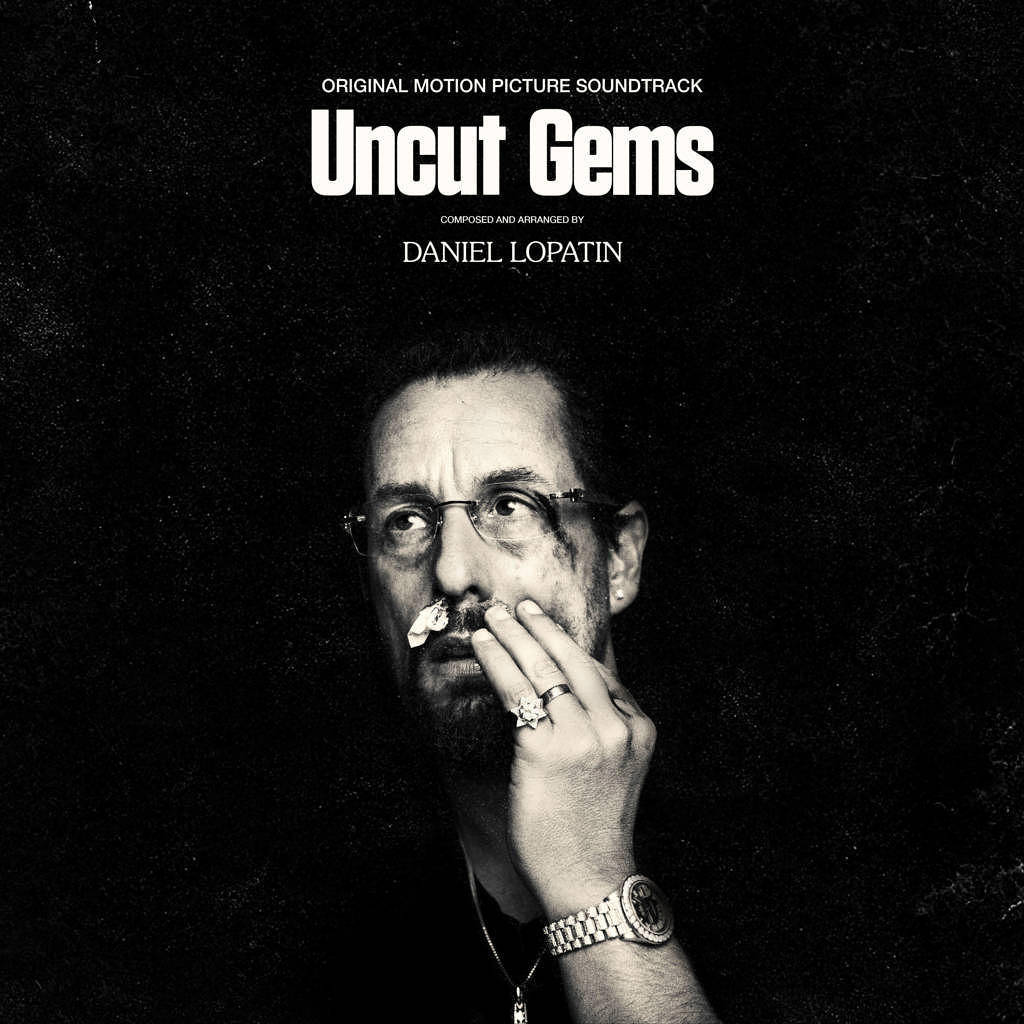

Daniel Lopatin – Uncut Gems – Original Motion Picture Soundtrack (Warp)

Eine der Spitzen-Kollaborationen des Jahres dürfte ohne Frage die von den Regisseur-Brüdern Josh und Benny Safdie und Daniel Lopatin sein. Erstere erhielten rege Aufmerksamkeit für ihren Film Good Time (2017), letzterer hat sich vor allem unter dem Alias Oneohtrix Point Never einen Namen gemacht. Im Jahr 2013 trat er als Komponist von Filmmusik in Erscheinung. Uncut Gems ist bereits die zweite Zusammenarbeit mit den Safdie-Brüdern nach deren 2017er Knaller, für den er in Cannes ausgezeichnet wurde. Der neue Film handelt von einem Juwelier (Adam Sandler), der mit dem größten Deal seines Lebens und anderen Dramen zu kämpfen hat. Lopatin, dessen Alben schon immer wie Soundtracks zu ungedrehten Filmen klangen, nähert sich diesem zum Teil komischen Crime-Film mit einer idiosynkratischen Mischung, eben ungeschliffenen Edelsteinen. Schon in „The Ballad of Howie Bling” befinden sich alle Elemente, die in den folgenden Songs eine Rolle spielen. Irgendwo zwischen Tangerine Dream (Berlin School halt), dem Soundtrack von Stranger Things (Kyle Dixon, Michael Stein) und John Carpenter treffen hauntologische Sounds zusammen, die jedoch wenig an eine spannungsgeladene Komödie denken lassen. Vor allem die 80s-Synths und Chöre tun das Ihrige. Wesentlich aber ist, dass sich Gefühle und Ästhetik bei Lopatin selbst in einem einzigen Song mitunter ändern, hin- und herspringen. So wird aus dem Melancholischen zum Schluss das Epische, Energiegeladene. Die kurzen „High Life” und „No Vacation” sind zwei äußerst deepe, hypnotische Snippets, die man sich gerne als längere Songs wünscht. „School Play” ist der nächste eigenständige Track, tiefes Dröhnen unterbricht einen beschleunigten Techno-Beat, der zur Hälfte ins Dubbige driftet, um zum Ende kurz auszubrechen. „Windows” ist ein von hypnotischen Drum-Beats und Gesängen getragener Track, der auch Einflüsse von Steve Reich hören lässt. „Mohegan Suite” ist wieder recht klassische Progressive Electronic. Der warme Titeltrack gehört mit zum Schönsten, was man dieses Jahr hören darf. Lutz Vössing

Edward Sizzerhand – A Taste Of Honey (Beat Department)

Das ist vor allem: Old Skool. So richtige Hip Hop-Instrumentals, die geradewegs aus den Jahren zu kommen scheinen, da Rap das englische Wort für Schule noch mit „K“ und zwei „O“ schrieb. Edward Obika beruft sich denn auch auf genau diese Zeit, wenn er im Interview mit dem Rap-Mag themessage.at solche Leute wie DJ Muggs von Cypress Hill zu seinen liebsten Mischpult-Fachleuten oder The Platform von Dilated Peoples zu seinen Album-Faves zählt. Und aus diesem Mindset heraus plus der jahrelangen Erfahrung als Imker – Edward Obika ist „Facharbeiter Bienenwirtschaft” und handelt in München mit Biohonig aus eigener Produktion – macht Sizzerhand nun ein Album über Honig. Es besteht aus 14 verschiedenen, tja nun, eher Beats als Skizzen, die sehr repetitiv klingen und sich sowohl zum Einsatz im DJ-Set oder unter einem Voicing anbieten. Das ist vor allem: Raw Skool. Weniger dicht auch als das Naturprodukt. „Lavender”, „Chestnut”, „Fennel”, sie atmen, sie fließen, nehmen sich ihrer Funktion entsprechend aber auch zurück. Sie alle haben einen ausgeprägten Charakter: Edward Sizzerhands liebt den Honig aus diesen Pflanzen. Demnächst bestimmt in den Naturkunden des Verlages Matthes & Seitz: Die Rhymes dazu. Christoph Braun

Fumiya Tanaka – Right Moment (Perlon)

Genau im richtigen Moment! Fumiya Tanaka vertraut schon seit Anfang der Dekade dem Perlon-Label seine feinsten minimalistischen House-Stücke an und gerade deshalb ist es auch nicht allzu verwunderlich, dass die beiden dieses Jahrzehnt gemeinsam beschließen. Dabei kann der japanische Producer auch ganz anders. In seinen rund 25 Jahren Schaffenszeit tangierte der in Kyoto geborene DJ und Producer eigentlich schon alle Techno und House (Sub-)genres und gerade diese Expertise ist es, die Liebhaber seines Sounds – unter anderem auch DAS Perlon-Gesicht schlechthin, Ricardo Villalobos – so sehr schätzen. Komplex, twisted und jazzy sind die Stücke auf Right Moment und führen so Hörer*innen in eine minimalistische Soundwelt, der es dann wohl vor allem durch Tanakas Erfahrung in Track-Arrangements doch nie an Fülle und aufregenden Momenten mangelt. Wer jetzt befürchtet, dass das zu viel Verschrobenheit für die ganz großen Dancefloors ist, den kann man getrost beruhigen! Denn diese LP zeigt mit „Live Like Music“, „Forever Friends“ und „The Reason Is Always Different“ auch eine andere Seite, nämlich fantastisch klingende und wohl konzipierte Tech-House-Nachbrenner, die auch den letzten Skeptiker forttragen werden. Es ist schon beeindruckend, wie diese Verbindung aus Künstler und Label es seit Jahren schafft, eine an den Rand gedrängte und offen belächelte Stilrichtung immer wieder neu und fresh erscheinen zu lassen. Andreas Cevatli

Hannah Diamond – Reflections (PC Music)

„Sugar-coated” ist so ein englisches Wort, das es auf deutsch nicht ganz gibt. Der äquivalente Ausdruck wäre wohl „mit Zucker überzogen”. Eine Beschreibung, die genau auf Hannah Diamonds Musik passt. Mit Autotune-geglätteter Stimme, euphorischen Melodien und leichtfüßigen Herzschmerz-Texten ist Reflections auf den ersten Blick der reinste rosafarbene Zuckerguss. Doch der kaschiert die Sperrigkeit, die in ihrer Musik steckt. Zu künstlich die Stimme, zu übertrieben die Synthie-Melodien; die Texte sind eine Aneinanderreihung so simpler Sätze, dass es schon fast dada klingt. Diamond singt von einer Beziehung, die keine mehr ist. Mit überbordender Gefühlsduselei bringen trancige Breaks das zum Ausdruck, oft gefolgt von einem plötzlichen Dämpfer. Am krassesten zeigt sich diese herausfordernde Dynamik in „Concrete Angel”. Für dem Mainstream nicht stromlinienförmig genug und gerade deswegen von einer angenehmen Ehrlichkeit.Das alles überrascht nicht vor Hannah Diamonds PC Music-Hintergrund. Mit einem auf Künstlichkeit und kommerzieller Ästhetik fokussierten Gesamtkonzept irritiert das Label seit seiner Gründung vor sechs Jahren. Doch inzwischen haben sich seine Künstler*innen weiterentwickelt – man denke nur an SOPHIE. Hier jedoch sind einige Tracks drei Jahre alt. Warum kommt Reflections erst jetzt? Warum nicht zur Blüte von PC Music vor drei Jahren, als das Label sogar einen Showcase im Berghain ausrichtete? Das subversive Potenzial des Sounds hat sich verflüchtigt. Ein Wermutstropfen, der sich wiederum umso genüsslicher mit dem bittersüßen sugar coat dieser Platte auskosten lässt. Cristina Plett

Madteo – Dropped Out Sunshine (DDS)

Matteo Ruzzon alias Madteo führt auf seinem zweiten Longplayer seinen speziellen Cut-Up-Stil fort. Der seit Mitte der 90er in New York lebende Italiener reflektiert mit seiner verspielten und gerne auch mal wilden Sampledelia auf perfekte Weise die unzähligen Einflüsse der nach wie vor wohl kosmopolitischsten Metropole des Planeten, und dies selbstredend kontrovers zu linearen Clubmusik-Konventionen. Das Album reiht Mixtape-artig ein Mosaik aus „asymmetrischem Techno”, wie es im Pressetext klug formuliert wird, und Häppchen von Rap, House, R&B und Dancehall aneinander, ohne dass dies gewollt oder zu auskennerisch erscheint. Im Gegenteil, Madteo hat die Gabe, all diese sonst eher unversöhnlichen stilistischen Halbgeschwister unter einem Strobolichtgewitter zu vereinen, auf dass sie sich stolpernd und plötzlich entflammt füreinander in die Arme fallen – was unweigerlich zu gefährlich verknoteten Beinen führt und dadurch zu noch mehr (Wiedersehens-)Freude. Dropped Out Sunshine kann darüber hinaus mit all seiner bewussten Überladenheit auch als Allegorie auf die allgegenwärtige Medienüberlastung gehört werden. Madteo genießt es aber auch hörbar, genau davon Teil zu sein und als Konsequenz das Everything Goes aller musikalischen Stile und Strömungen bis an seine Grenzen auszutesten und zu benutzen. Mathias Schaffhäuser

Nikita Zabelin – Rhizome (Resonance Moscow)

Zischen wie von Zikaden. Ist aber eine Hi-Hat. Beim russischen Produzenten Nikita Zabelin beginnen die Klänge gern schon mal, ihre Konturen aufzulösen, in eine Art anderen akustischen Aggregatzustand zu wechseln. Vom trockenen Zischen zum unterirdischen Brodeln ist es da nicht weit, bleibt aber alles sehr offen. Eher lichte als dunkel-dräuende Hallräume sind es, die er auf seinem Debütalbum Rhizome einrichtet. Statt dichter Geflechte beschränkt er sich auf eine sparsame bis sparsamste Auswahl an Tonspuren (der Anfangstrack „A003” etwa). Auch muss nicht alles mit Beat ausgestattet sein, in „Blue_Reversez” funkeln die farbig metallischen Klänge wie in einer Schmuckkammer. Wenn Zabelin hingegen richtig auf Rhythmus setzt, macht er das mit äußerst elastisch federndem Groove. „Co2ridor” etwa überzeugt mit subaquatisch tropfendem Funk. Und die Titelnummer, leerstellendiskursmäßig „Rhiz()me” geschrieben, lässt seine Hi-Hats so lässig swingen wie bei Matias Aguayo. Viel Zeit nimmt sich Zabelin, damit sich seine Stücke entfalten können oder um irgendwo komplett anders hin abzubiegen. Starkes Debüt. Bleibt die Frage, warum sein Logo ein stilisiertes Hakenkreuz ist. Soll das Moskauer radial chic oder Aneignung als Provokation wie einst beim Punk sein? Oder etwas, wo Widerspruch angezeigt wäre? Tim Caspar Boehme

Quirke – Steal A Golden Hail (Whities)

Auf den letzten Metern der Dekade droppt Josh Quirke doch noch sein Debütalbum – fast fünf Jahre nach Acid Beth, seiner damals geradezu visionär klingenden EP für Young Turks. Den verwaschenen Klängen und kleinteiligen Arrangements der früheren EPs ist Quirke treu geblieben: Dieses Album presst einen die Zehnerjahre dominierenden Soundentwurf noch einmal in die sprichwörtliche Nussschale. Neben dieser alles zusammenbindenden Handschrift ist Steal A Golden Hail allerdings eine stilistisch vielgesichtige Angelegenheit: Während „Se Seven 7s” eine an IDM-Artists wie Plaid erinnernde Montage von epischen Melodiebögen und zuckelnder Percussion ist, zünden „Sample Devon” oder „Spinhaut Coil” Feuerwerke aus hyperaktiven Breakbeats. Bevor das Album jedoch endgültig ins Hardcore Continuum absteigt, nimmt es lieber die Abzweigung in ruhigere Gewässer: Fast schon neoklassisch gibt sich „Fluorescent Phlegm”, in dem eine Piano-Miniatur und schleifende Geräusche sich gegenseitig umtänzeln. Von dort übernehmen dann ambiente Tracks, die zwischen unheilvoll brodelnder Uneindeutigkeit und friedlichem Plätschern changieren. Kaum ein Style, den Quirke nicht beherrschen würde. Nur ausgesprochene Gegenwartist*innen werden vielleicht bemängeln können, dass Steal A Golden Hail sich anfühle, als hätte sein Produzent sich ein bisschen zu viel Zeit damit gelassen. Denn wäre es schon 2015 erschienen, es hätte wohl das Zeug zu einem echten Genre-Klassiker gehabt. Christian Blumberg

Vilod – The Clouds Know (Mana)

Vier Jahre sind seit dem letzten gemeinsamen Album von Ricardo Villalobos und Max Loderbauer vergangen und seitdem haben sie schätzungsweise SchneidersLaden den halben Jahresumsatz gestellt. Denn was die beiden eint, ist eine ausgewiesene und nicht ganz billige Leidenschaft für modulare Gerätschaft. Nachdem Loderbauer vor allem als Teil des Trios Ambiq in Erscheinung trat und auch eine seltene Solo-Mini-LP vorlegte während Villalobos unter anderem mit Tony Allen kollaborierte, greift The Clouds Know die jazzig-krautigen Untertöne auf, an denen sich das Duo spätestens seit seiner Neubearbeitung des ECM-Backkatalogs im Jahr 2011 treffen kann. Es wird gefrickelt und das eigene Muckertum mit Titeln wie “Jazzversuch”, der Pink-Floyd-Hommage “Scheiss On Your Diamond” oder “Jungsstück” ironisch abgefangen. Das große Augenzwinkern ist tatsächlich auch in der aufgeräumten und bisweilen gänzlich reduzierten Musik hörbar. Über fast 70 Minuten gibt es einigen ernstgemeinten Spaß zu hören. Wo viele andere Modular-Projekte die völlige Entgrenzung anpeilen, geht es Vilod eher um die Einfriedung simpler musikalischer Ideen in wirksamen Klanggebilden. Da klingt Techno (“Ohnesarg”, “Clop”) selbstverständlich auch an, im Zentrum stehen aber perkussive Spielereien (“Wassernova”, “Mosaic”, “Jungsstück”), die rhythmischen Tropen aus der Jazz-Welt in eine spröde Klangsprache überführen. Daraus erwächst eine kaum zu greifende Atmosphäre, die von Klangschalen-Sounds (“Schalen Geschmack”) oder ominösem Quasi-Noise (“Pfaul”) nur noch vertieft wird. Besser und versierter haben zuletzt nur Caterina Barbieri oder Kaitlyn Aurelia Smith die unendlichen Weiten von Modular-Synthesizern als kompositorischen Möglichkeitsraum erforscht. Loderbauer und Villalobos gelingt das, was viele sich nur zu gerne auf die Fahnen schreiben würden: Im Niemandsland zwischen Jazz, Minimal Music und Minimal Techno entwerfen sie eine Form von Musik, die kaum Vergleichsebenen erlaubt. Eine Art Negativ-Dub, der die Grundessenz der musikalischen Vorbilder aus der Gleichung nimmt und stattdessen aus den Details heraus etwas Neues schafft. Kristoffer Cornils

![[REWIND 2022]: Die 20 besten Alben des Jahres](https://groove.de/wp-content/uploads/2022/12/2022.alben_.mock_-218x150.jpg)