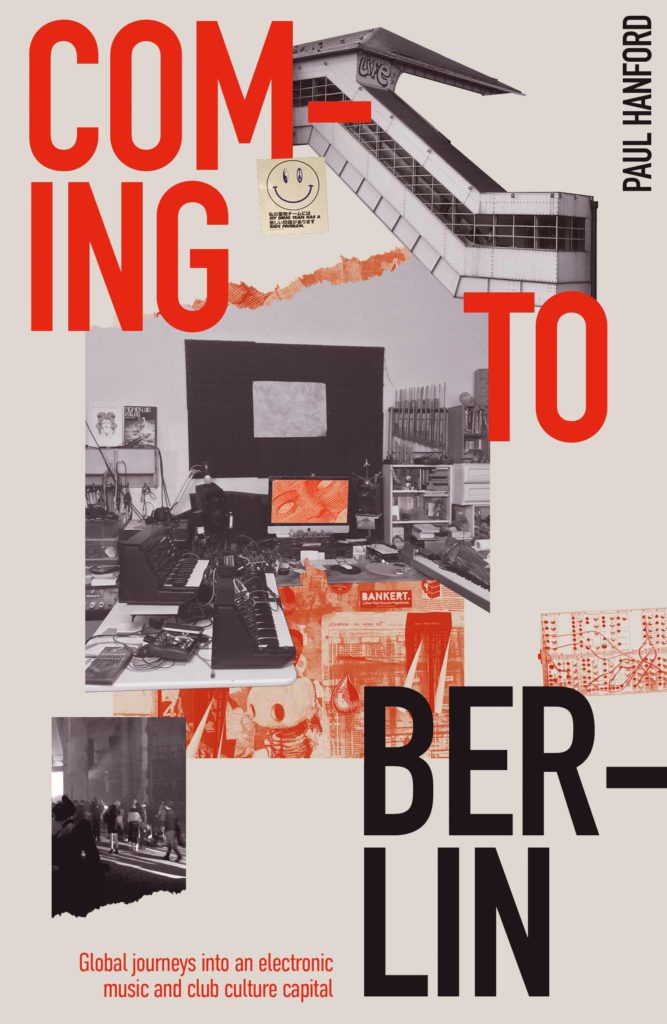

Der britische Journalist Paul Hanford zog im Jahr 2018 nach Berlin, startete einen Podcast und hat nun ein Buch veröffentlicht. Coming to Berlin ist ein Kompendium von Porträts verschiedener Figuren aus der hauptstädtischen Musikszene – und bisweilen des Autors selbst.

Coming to Berlin wurde als Buch angekündigt, das ein kulturelles Panorama der Hauptstadt entwirft – als „the first up to date, post-pandemic, no-borders era book to cover Berlin’s role as an electronic music and cultural capital”. Das ist leider in mehrerlei Hinsicht falsch. Denn viel Tagesaktuelles lässt sich darin nur bedingt nachlesen, und statt eine Rundschau über das Treiben nach der Pandemie abzuliefern, wird viel in der Vergangenheit gekramt. Vor allem geht es im Gesamten weniger um Berlin als vielmehr einzelne Personen. Und nicht selten zuallererst um den Autoren selbst.

Als Hanford im Februar 2012 kurzzeitig nach Berlin zog, konnte er auf einige Jahre Erfahrung als Produzent elektronischer Musik und DJ zurückblicken, hatte aber noch nie vom Berghain gehört und musste sich dort dann auch ein „heute leider nicht” anhören. Stattdessen fand er sich in einem anderen Club wieder, die Erfahrung sehr aufregend und in der Stadt schließlich eine neue Heimat in der Ferne. Einen Brexit später siedelte er dauerhaft dorthin über, und es kam, was kommen musste: ein Podcast-Projekt, das sich seinen Titel von Tobias Rapps Lost and Sound lieh, und das schlussendlich in Coming to Berlin mündete.

Als „island of individuality in a sea of commercialisation” bezeichnet Hanford Berlin in der Einleitung von Coming to Berlin. Weil er aber das Individuelle in den Vordergrund stellt, ist wenig über diese Insel zu erfahren. Stattdessen sind darin bisweilen Geschichten nachzulesen, wie sie sowohl im deutschsprachigen Raum wie auf internationaler Ebene so häufig wiederholt wurden, dass auch die reportageartig inszenierten Porträts ihnen nichts hinzufügen können.

Mark Reeder erzählt in gleich zwei Kapiteln nochmal das, was er selbst bereits in Buch- und Dokumentarfilmlänge aufbereitet hat, Danielle de Picciotto berichtet zum gefühlt hundertsten Mal davon, wie sie mit Dr. Motte dereinst die Idee für eine Straßenparade mit Techno-Beschallung hatte und Alan Oldham alias DJ T-1000 erinnert sich an seine Anfangszeit in Detroit und wie es ihn dann irgendwann doch nach Berlin verschlug. Das ist im Einzelfall natürlich interessant, hat im Gesamten aber kaum etwas miteinander zu tun.

Statt in präzisen Analysen verliert sich Hanford dann auch lieber in Schwammigkeiten. „Kotti is a vibe”, aha?

Reeder, de Picciotto und Oldham sowie die anderen von Hanford interviewten DJs, Produzent*innen und Szenemitglieder eint lediglich, dass sie wie er von außerhalb kamen. Da ist die Hamburgerin Julia, die sich ins Berghain verliebt hat, oder aber Ziúr, die am Ende der Nullerjahre nach Berlin kam, da sind frische Neuzugänge wie DJ Fuckoff oder der Sound-Artist KMRU, der in Pandemiezeiten aus Nairobi zum Studieren nach Berlin kam und vor Ort eine neue (Klang-)Welt vorfand.

Stoff genug bieten alle diese Biografien allemal, doch schafft Hanford es nicht, die individuellen Geschichten in Zusammenhang miteinander oder zumindest größere Kontexte zu stellen. Themen wie Gentrifizierung werden hier und dort nur en passant angeschnitten und ihre Auswirkungen auf die Stadt daher nicht transparent gemacht. Um Sexismus geht es in Einzelfällen auch und am Beispiel des syrischen Geflüchteten Farhad um Rassismus. Es bleibt indes bei kurzen Exkursen zu diesen Themen. Selbst die Pandemie-Erfahrung wird zum narrativen Hintergrundrauschen – von einigen hyperdetaillierten Beschreibungen der Interviewsituationen und gelegentlichen Anekdoten über Clubbesuche im New Normal abgesehen wird sie kaum thematisiert.

Welches Potenzial darüber verschüttet wird, verdeutlicht am ehesten das Kapitel über Farhad. Hanford widmet sich dessen Fluchtgeschichte, seiner Ankunft in Deutschland und seiner anfänglichen Begeisterung für elektronische Musik mit der notwendigen Empathie – zumindest, bis er dann für einen ganzen halben Absatz darüber schwadroniert, dass er als Vegetarier mit dem jungen Mann einen Hot Dog gegessen habe.

Nicht allein solcher persönlichen Einschübe wegen kann Hanford diese an sich spannende Geschichte von größerer Tragweite nur bedingt in die zeitgeschichtlichen und politischen Zusammenhänge stellen. Es fehlt ihm anscheinend schlicht das Wissen über die damals ablaufenden Debatten oder, böser formuliert, hat er nicht ausreichend dazu recherchiert. Das legen auch die zahlreichen Falschschreibungen deutscher Wörter und Namen nahe: Bei dem Café „Leutchstoff”, der „Washauer Strasse”, „Fraüline” oder kruden phonetischen Übertragungen wie „hoff” oder „shizer” handelt es sich nicht um gelegentliche Ausnahmen, sondern die Regel. Statt in präzisen Analysen verliert sich Hanford dann auch lieber in Schwammigkeiten. „Kotti is a vibe”, aha?

Coming to Berlin ist von einer Begeisterung gezeichnet, die immer wieder spürbar wird. Nur steht sie dem Projekt als solchem im Weg. Zwar wird allemal deutlich, wie unterschiedlich sich das Verhältnis verschiedener Künstler*innen zu Berlin gestalten kann, doch hätte es dazu nicht unbedingt ein Buch gebraucht. Seit Generationen schließlich sehen Zugezogene in Berlin vor allem das, was sie auf die Stadt projizieren. Die wahre Kunst hätte darin gelegen, das mit der tagesaktuellen Realität zu kontrastieren.