Woche für Woche füllen sich die Crates mit neuen Platten. Da die Übersicht behalten zu wollen, wird zum Fulltime-Job. Ein Glück, dass unser Fulltime-Job die Musik ist. Zum Ende jedes Monats stellt die Groove-Redaktion Alben der vergangenen vier Wochen vor, die unserer Meinung nach relevant waren. Dieses Mal mit HTRK, Paranoid London, Ron Morelli und 7 weiteren Künstler*innen – wie immer in alphabetischer Reihenfolge.

E-Saggila – My World My Way (Northern Electronics)

My World My Way startet mit desorientierendem Noise, aus dem sich bald schon angezerrter Beinahe-Gabber erhebt – inklusive sich einem gepitchten Vocal-Loop verdankenden Happy Hardcore-Momentum. Auch wenn man sich nach diesem Opener kurz die Augen reiben will: Allzu happy wird das hier alles nicht, immerhin erscheint Rita Mikhaels viertes Album ja auch bei Northern Electronics, wo man es edgy mag und dark, und wo schon mal Black Metal und Dungeon Synth als soundästhetische Referenzen gezogen werden. Tatsächlich arbeitet sich der Rest dieses knappen Albums dann auch durch erwartbarere Gefilde: Es dominiert trocken industrieller Techno, gelegentlich wird auch ins Umland exkursiert: Der Bombast-Ambient von „Stars Dying In Succession” klingt wie eine Auftragsarbeit fürs Atonal-Festival (auf das man E-Saggila natürlich längst gebucht hat). Etwas später bietet „Alia” dann Platz für Vocals, die eher dem Noise oder Grindcore verpflichtet sind. Und wenn in den letzten Sekunden des Albums dann noch ein Nokia-Telefon klingelt, darf es sogar noch kurz albern werden. Was letztlich nur den Eindruck untermauert, dass hier keinerlei Ficks gegeben werden. Vermutlich soll My World My Way ja auch genau dies bedeuten. Christian Blumberg

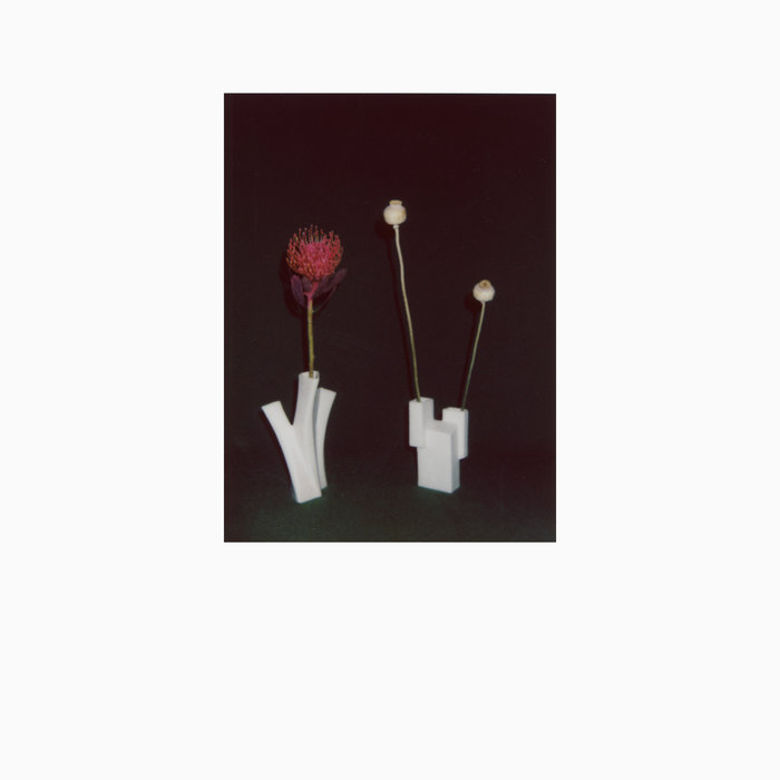

Félicia Atkinson – The Flower and the Vessel (Shelter Press)

Félicia Atkinson macht seit dem Jahr 2008 an der Schnittstelle von Konzeptkunst, ASMR, Drone und Ambient agierende Musik und wird immer produktiver. The Flower and the Vessel ist das siebte Solo-Album der Shelter Press-Mitbegründerin, die zuletzt Christina Vantzou und Penelope Trappes remixte und auf Jenny Hvals neuem Album mitmischte. Über elf Tracks lässt die Französin erneut abseitige Sounds aus abgelegenen Orten dieser Welt mit einfließen. Derweil die Inspiration aus der französischen Musik des frühen 20. Jahrhunderts kommt – von Minimal-Vordenker Maurice Ravel hier, dem Godfather des Chillout-Pianos Claude Débussy dort und natürlich dem Möbelmusiker Erik Satie -, stammen die verwendeten Field Recordings nämlich aus Tasmanien und der Mojave. Dazu gesellt sich offensichtlich ein Interesse an der japanischen Blumensteckkunst Ikebana einerseits und andererseits an weiblichen Vorbildern, die „wandern, träumen und mit ihrer Kunst freie Flächen erschaffen”, wie es im Begleitschreiben heißt. Gar nicht mal wenig Input, dafür allerdings ist The Flower and the Vessel eben auch siebzig Minuten lang, wobei allein der Abschlusstrack mit Stephen O’Malley von Sunn O))) auf fast 19 Minuten kommt. Das alles liest sich auf Papier schon vor dem ersten Ton schier überwältigend, ist aber vor allem eindringlich. Denn so sehr es Atkinson mit ihren geflüsterten Spoken Word-Einlagen oder den sanft geschichteten Drone-plus-Piano-Stücken gelingt, freie Flächen im Sinne von dichten aber nie überladenen Soundscapes zu erschaffen, so nahbar, intim und offen ist diese Musik. Selbst wo flirrender Noise auftaucht („You Have to Have Eyes”) oder Neue Musik-Sounds regieren („Linguistics of Atoms”): The Flower and the Vessel ist mit seinen leicht geklöppelten Rhythmen, seinem Knistern und seinen verschwommenen Klavierpassagen ein denkbar freundliches Album. Eine LP wie weißes Blatt Papier, das lediglich durch eine am Rande eingeprägte Unterschrift auf seine Urheberin verweist. Kristoffer Cornils

HTRK – Venus In Leo (Ghostly International)

HTRK (steht für u.a. Hate Rock) ist eine der seltenen Bands, die gleichzeitig sehr einfache, leicht zugängliche und verträgliche Musik machen, die jedoch nie abflacht, immer ein gewisses Experimentieren an den Tag legt. Mit Venus in Leo legen sie nach dem Knaller Psychic 9-5 Club von 2014 ein weiteres Album auf Ghostly International vor, das Ambient-Pop-Tracks à la Massive Attack (Mezzanine und 100th Window versammelt, also langsame, entspannte, ins Dubbige gehende Begleiter für schöne Stunden bei einem Glas Rotwein. Dabei steht vor allem der Gesang von Jonnine Standish im Fokus, der von spärlich eingesetzten Gitarren-Sounds und Loops begleitet ist, die über bassig programmierte Synths und Drums gleiten. In der Zeit der ersten beiden Alben hatten sie mit dem Tod zweiter Kollaborateure zu kämpfen, Gitarrist Rowland S. Howard und Bassist Sean Stewart. Venus in Leo ist ein Album, das introspektiv arbeitet, gleichsam Nähe zulässt und durch die sparsame Instrumentierung viel Raum für Gefühle bietet. Während Songs wie „Mentions“ nach dem melancholischen, von traurigen Gitarren-Akkorden bestimmten Opener „Into The Drama“ fast kühl dahinschwimmen, ist „New Year’s Day”, wenn man das so sagen kann, emotional ein Highlight, zeigt eine gewisse Extase, nicht nur wegen des wunderschönen Refrains. Hat man das Album dann durchgehört, merkt man auch, dass es doch ganz anders als die genannten Trip Hop-Sterne wirkt. Die Stimmung ist tendenziell düsterer Natur, statt einem noch optimistischen Grundton herrscht eine weitaus realistischere Weltsicht. Davon zeugt auch das grandios schöne Cover, das die zwei geisterhaft wirkenden Bandmitglieder vor einem Haus sitzend zeigt. Irgendwie geht alles dahin, die Sterne machen mit uns scheinbar, was sie wollen. Dieses Album zumindest macht mit uns nur Gutes. Lutz Vössing

Lerosa – Bucket of Eggs (Acid Test)

Detroit’s calling! Aber alle grinden auf Facebook rum – außer Leopold Rosa. Der italienische Produzent bastelt in seinem Dubliner Studio seit über 15 Jahren an einer direkten Leitung in die ehemalige Motor City, funkt Platte für Platte über den Atlantik und hofft auf ein Signal. Könnte ja sein, dass Underground Resistance morgen anklopft und ein paar Tracks raushauen möchte. Who knows! Am Sound würde die Sache nicht scheitern. Da hat sich bei Lerosa seit seiner Debüt-EP auf D1 Recordings 2005 nicht viel getan. Schließlich ist Dublin nicht gerade als Mekka für den hottesten House verschrien. Bis sich die Trends mal auf die Insel verirren, haben sie sich in der Panoramabar längst wieder vertschüsst. Also lässt sich sorgenfrei drauf scheißen und bei dem bleiben, was funktioniert: House, wie ihn schon Frankie Knuckles aus den Drumcomputern kleschen ließ. Maximaler Effekt mit minimalen Mitteln und ohne dem verdammten Drang, jeden Break mit dem Gestöhne irgendeiner Sample-Muse zu verstopfen. Ob super-trippy durch den Bunker eiern wie auf „Deadline“ oder in pipifeiner James Stinson-Manier bei „Subterfuge” im Shuffle-Modus über den Dancefloor breaken. Der Italo-Ire schwört auf stilistische Enthaltsamkeit wie ein Frommer auf die Bibel. Die 808 kracht, der Bass wobbelt, die Decken zittern – vor Ehrfurcht oder Gnade, dass wieder alles so geblieben ist, wie es mal war. Bei Bucket of Eggs muss man da nicht erst drei Rosenkränze runterbeten, um zu checken: Hier gibt’s richtig Easy-peasy-Housemukke. Danke für keine Veränderung! Christoph Benkeser

Loscil – Equivalents (Kranky)

Es gibt Musik, die verschwindet von selbst. Oder sie lässt sich verschwinden. Loscil, der kanadische Ghostbuster mit Hang zur lass-mich-einsam-in-der-Ecke-depri-sein-Mukke, saugt wieder mal die Bruchstücke liegen gelassener Xanax-Tabletten auf und presst sie zu zwei neuen Vinyl-Scheiben. Nebenbei grillt der Mann aus Vancouver den Sommer und breitet ein paar flauschige Wolldecken aus, um sich nach dem Sprung in die emotionale Eistonne auf Betriebstemperatur zu rubbeln. Mit Equivalents, Loscils 15. Album in 18 Jahren, verpisst sich die Sonne hinter dunklen Wolkentürmen, bevor sie irgendwo in den Atlantik stürzt. Auweia, das klingt gar nicht gut. Und hier ballert immer noch Musik, zu der sich die postpubertäre Leistungsgesellschaft das Ritalin in den doppelten Espresso kippt. Music to study to, wie Streamingseiten das so schön nennen. Oder Koulture, wenn man lieber dem Kollegen Kornils glauben möchte. Ein Hauch von Nichts, maximal angepasstes, endloses Rauschen, das mit einem imaginären Roundhouse-Kick auf Aktivitätsstufe 1 hochpusht, gleichzeitig aber auch super-easy die Nervenbahnen entspannt wie New-Age-Gedudel beim Zahnarzt oder der Wochenendeinkauf bei Ikea. Auf die Musik kommt’s sowieso nicht an. Das Konzept zählt – krasser Fluxus, wie damals! Schließlich hat Loscil Fotografien von Alfred Stieglitz entdeckt. Der war in den 1920ern ganz verrückt danach, auf Long Island herumzustreunen und die Wolken abzulichten. Hunderte Fotos schoss der Amerikaner und nannte sie – Equivalents. Die Inspiration für Loscil und der subtile Beweis, dass er für die Platte nicht gerade im Hochgeschwindigkeitszug nach Kreativhausen unterwegs war. Egal, die Ambient-Armee rückt sicherheitshalber schon mal aus und feiert das Ding als bestes Loscil-Album überhaupt. Aber die ziehen sich zum Runterkommen auch 800%-Slower-Songs von Radiohead auf YouTube rein. Christoph Benkeser

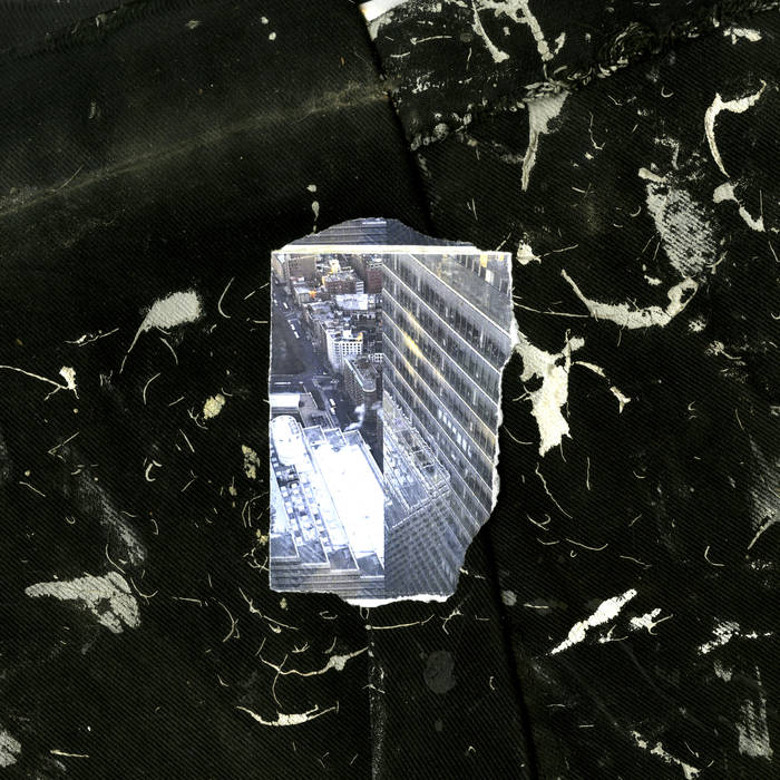

Ron Morelli – Man Walks The Earth (Collapsing Market)

Zurück zu den Wurzeln elektronischer Musik zieht es Ron Morelli auf seinem vierten Album Man Walks The Earth irgendwie schon. In fetten Schwarztönen macht der L.I.E.S.-Gründer mit dem Debüt für das Pariser Label Collapsing Market zwar einen eigenen Entwurf zeitgenössischer Umgebungshorrormusik geltend, offenbart aber gleichzeitig die Inspirationsquellen seiner Musik. Daphne Oram und Delia Derbyshire vom BBC Radiophonic Workshop hätten das gespenstisch glühende Intro „Fear Upon Seeing His Reflection In The Lake” vielleicht nicht großartig anders entworfen, das Dröhnen von „30 Million Years To Recover” aber dann doch etwas abgekürzt und damit seiner verschlingenden Qualität beraubt. Morelli weiß, was man dem auditiven Abenteurer dieser Tage zutrauen kann und rollt so ein kirremachendes Bassdrum-Mantra á la „Earth Rotates On Its Axis“ oder die funkelnde Höhlenhypnose „Stone Tools“ mit aller Ruhe aus, um die darin enthaltenen Stimmungen langsam gedeihen zu lassen. Das funktioniert meistens erstaunlich gut. So klingt „A Long Walk At Night” auch unberauscht nach einer perfekt dosierten 50/50-Mixtur aus Alan R. Splet und Daniel Lopatin, die zusammen eine posthumane, verstrahlte Landschaft soundtracken. Unwirtlich und obskur ist dieses Album in einen opaken Schleier aus über 60 Jahre zurückliegenden Prägungen experimenteller elektronischer Musik und Musique concrète gehüllt, der nicht ganz die moderne Produktionstechnik verbergen kann oder will. Wie auf dem Cover, das eine Fotografie Morellis vom One World Trade Center in New York zeigt, ausgeschnitten und über weiß beklecksten Jeansstoff gezogen, ist Man Walks The Earth in seinen rund 40 Minuten durchweg dunkel konturiert aber mit grellen Details ausgestattet. Im Kern also auf bemerkenswert unangenehme Weise faszinierend. Nils Schlechtriemen

Paranoid London – PL (Paranoid London)

Fällt der Name Paranoid London, wird meist über die radikale Vinyl-only-Politik des britischen Duos und gleichnamigen Labels geredet, über seine Old-School-Live-Auftritte und den Retro-Aspekt, der so ziemlich alle Ebenen des Projekts durchzieht. Aber Diskussionen über Formate, 80er- oder 90er-Bezüge und die Vorzüge von analogem gegenüber digitalem Equipment sind selbst schon wieder unendlich retro, ganz zu schweigen von dem Begriff an sich. All diese Klischee-Nerd-Themen spielen höchstens Nebenrollen, wenn es darum geht, was die Musik von Paranoid London auszeichnet. Die Hauptrolle gehört hingegen eindeutig ihrer Leidenschaft – für Musik und all ihre Parameter, allen voran Groove und den meditiv-ekstatischen Sog, den Wiederholungen erzeugen, aber auch ganz klar einer ständig spürbaren sexuellen Leidenschaft, die in den Songs immer wieder thematisiert wird, ob konkret im Text oder metasprachlich: Im Klang und Ausdruck der Stimmen, in der Eindringlichkeit der Beats und Sounds. Apropos Stimmen: Die kommen ganz nebenbei von Größen wie Alan Vega, A Certain Ratio-Sänger Simon Topping und Arthur Baker (!). Und wie Beat-gewordene Leidenschaft klingt, demonstrieren Gerardo Delgado und Quinn Whalle in dem Stück „Drum Machine”, in dem sie mit eben nur einer solchen einen derartig euphorisierenden Track zaubern, der klingt, als sei House gerade erst erfunden worden – unfassbar mitreißend und so voller Lebensfreude und, ja, Leidenschaft, wie man es nur noch höchst selten zu hören bekommt in Musik auf Four-to-the-floor-Basis. Mathias Schaffhäuser

Segue – The Island (Silent Season Canada)

Wie Sonnenstrahlen bei Anbruch eines neuen Tages kündigen sich die Stücke auf The Island vorsichtig an. Geduldig und aufatmend tauchen die ersten Chords auf, als stiegen sie gerade aus dem Wasser, welches die auf dem Cover abgebildete, winzige Insel umgibt. Eine Assoziation à la Südsee liegt nahe, ist aber nicht, was Jordan Sauer auf seinem neunten Album als Segue im Sinn hat. Es geht vielmehr um die Migration unserer Vorfahren nach der letzten Eiszeit, als frühe kanadische Ureinwohner eine ganz neue Welt erschließen konnten. Dubbig, ambient, manchmal leicht verspult und dabei doch durchgehend meditativ. Diese Qualitäten machen Segues Produktionen aus. Die warmen Synths schaffen den Spagat zwischen kälteren, Groove-basierten Dub Techno-Scheiben und farbenfrohen, hoffnungsvoll wirkenden Ambient-Kompositionen, ohne dabei einer Seite den Vorzug zu geben. The Island nimmt einen mit auf die Insel und vermittelt eindrücklich das Gefühl, ganz einzutauchen in dieser Erzählung von der Entdeckung einer neuen Welt. Leopold Hutter

S. Moreira – It All Comes Back To Patterns (Slow Life)

Das Format Album in Dancefloor-orientierter Musik ist so eine Sache für sich. Nicht zu selten wird sich darauf versteift, einen roten Faden herstellen und wahren zu wollen. Dabei wird oft auf möglichst ungewohnte Soundlandschaften zurückgegriffen. Der Anspruch ist es meist, eine ausschweifende Story zu erzählen, die die Grenzen einer üblichen Club-EP sprengen würde. Schnell und zu oft wirkt das Ganze dann aber doch sehr gekünstelt und durchschaubar. Vielleicht dachte sich S. (Sergio) Moreira das bereits und entschied sich lieber gleich ganz dafür, dieses Gehabe kurzerhand über Bord zu werfen. Mit einem Debütalbum-Titel wie It All Comes Back To Patterns aufzukreuzen, zeugt jedenfalls nicht von forciertem künstlerischen Anspruch – oder besonders viel Einfallsreichtum, wenn wir ehrlich sind. Trotzdem: Die acht, allesamt eher in die Länge gezogenen, Tracks funktionieren. Broken Beat und eine Mischung aus gelassener Nujazz- und Neuzeit-House-Attitüde, die sich nicht die Zeit nehmen lässt, auch mal für einen Augenblick lang in Tagträumereien zu versinken. Diese Schnittstelle zieht sich sehr wohl als angenehm-roter Faden durch die Platte. Trotzdem kommt man nicht umhin, festzustellen, dass sich das Ganze mehr als Double-LP oder Ansammlung von zwar gelassenen, aber dennoch clubtauglichen Tracks anfühlt. Ob das nun für ein Album so funktioniert, bleibt dem Hörer überlassen. Fakt ist aber, dass das seit 2013 existierende Repertoire des Berliner Labels Slow Life nun um eine weitere, gelungene Platte gewachsen ist, die sich durchaus hören lassen kann. Benjamin Kaufman

Soundbwoy Killah – Halcyon Daze (Sneaker Social Club)

Reese Bass all over. Vom ersten Moment an, dem verrauchten MC-Monolog im Intro von „Escape Velocity”, welcher in einem verträumten, von einer prägnanten 303-Sequenz dominierten Breakbeat-Track mündet, über das beatlose „Tom Loves To Rave” bis zum hypernervösen Breakbeat des Schlussstücks „All Night Long”, ist es eine Art verschwommene, verwischte Melancholie, die Soundbwoy Killahs Debütalbum durchweht, eine Erinnerung an die vergangenen, gloriosen Rave-Tage der frühen Neunziger. Eine Hommage an das zutiefst britische Hardcore-Continuum, die dennoch mehr ist als eine Aneinanderreihung verblichener Dancefloor-Klischees. Denn auch wenn sich das Album aus Versatzstücken von UK Hardcore, Jungle, Techno, Acid und House nährt, so setzt es diese Bausteine doch immer wieder auf neue, so moderne wie erfrischende Art zusammen, etwa im skelettierten Break-Gerüst von „Loiner Dub” oder dem Garage House-artigem Groove von „Wanna Hold U”. Tim Lorenz

Takayuki Shiraishi – Missing Link (Studio Mule)

Die 13 unveröffentlichten Tracks aus des japanischen Musikers Takayuki Shiraishi aus den Achtzigern, die jetzt bei Studio Mule erschienen sind, stammen aus einer Zeit, in der elektronische Musik als eigenes Genre noch am Entstehen war. Der Titel Missing Link ist klug gewählt, weil spezifische Muster der Vergangenheit hier noch durchdringen, andererseits der Sound weit über seine Entstehungszeit verweist, mindestens bis in die Neunziger. Die Stücke sind mehr Versuche, die den Prozess, in dem sich Takayuki Shiraishi als Komponist befunden haben mag, eher herausstellen als verheimlichen. Takayushi Shiraishi, zur Zeit der Entstehung des Albums in erster Linie als Mitglied bei BMG, deren Album Background Music (1980) als vielgesuchter Meilenstein des japanischen New Wave gilt, bekannt, orientiert sich hier noch an zeitgeistigen Spielarten wie Krautrock, Post-Punk oder No Wave. „Night Falls“ klingt wie der Versuch, den virtuosen Gitarrensound von Glenn Branca mit elektronischen Mitteln nachzuvollziehen. Es groovt funky wie auf „Down The Stairs“, oder die Hi-Hat zischt jazzy wie auf „Dance In the Fog“. Es klingt wie ein Überschreiben der bestehenden Musik mit neu erfundenen Gerätschaften. Gerade die Drums klingen oft „rockig“. Weshalb die Musik an vielen Stellen an aus dem Rockumfeld kommende Schallplatten der späten 1990er Jahre erinnert, wie an Surrender To The Night von Trans Am oder den Instrument Soundtrack von Fugazi. Natürlich greift diese Assoziation mit Blick auf Tracks wie das ambiente „Phenomena“ oder das Kosmische „Dynamo No.2“ zu kurz. Und ähnlich wie bei den bei Music From Memory erschienen Early Tape Works 1986-1993 von Kuniyuki Takahashi, die als Blaupause für Releases wie dieses hier gelten dürfen, schwankt natürlich auch mal die Qualität der einzelnen Stücke. Aber gerade das Prozesshafte macht hier eben den Reiz. Sebastian Hinz