Die Kassette ist 60. In diesem Zuge erinnerten viele Medien an die „Geburtsstunde des Bandsalats” – und da erfuhr man auch, dass die Kassette wieder zurück sei, denn „die Verkaufszahlen steigen”, erklärt dann irgendein Plattenladenbesitzer aus Ulm oder Recklinghausen, und der weiß auch: „Mit Kassetten braucht man Geduld.” Deshalb wirken von Lady Gaga über Justin Bieber bis zu deutschen Künstlern wie Casper und dem Pumuckl viele mit, um aus der Tugend eine Not zu machen.

Den Musikredakteuren war es wurscht, die erinnern sich nur daran, wie sie damals Mixtapes aufgenommen haben – nicht ohne dazugehörigen Lamento, denn natürlich habe das „Abspielen immer wieder zu einem Haufen Bandsalat” geführt und die „ganze Arbeit zunichte” gemacht. Dennoch sei die Kassette „auf dem besten Weg zurück ins deutsche Wohnzimmer”, weiß die Tagesschau. Und weil man ihr auf diesem Weg besser keine Bleistifte zwischen die Spulen steckt, legt GROOVE vorsorglich zehn Tapes ins Kassettendeck. Spoiler: Lady Gaga ist nicht dabei. Dafür Karl Marx zu Berlin, Orangen in der Disco und Sabrina – Total verhext!

Kenji Araki – Hope Chess (Affine Records)

Kassette Nummer eins, und der Leidenzwang hat ein Ende, denn Kenji Araki setzt die Retromanischen mit Album Nummer zwei schachmatt.

Hope Chess ist nämlich nicht verrückt nach ständiger Erinnerung, wiedervereinigt keine Bands und geht nicht auf endlose Reunion-Touren. Es zitiert auch nicht irgendwelche Klappentexte, sondern ist einfach nur ein Album, das die pure Zeit hat und auf ihrer Höhe operiert, das heißt: Man kann sich diese Kassette vergegenwärtigen, ohne rumzuheulen, dass Pop mal was war, was er jetzt nicht mehr ist, weil er inzwischen was wurde, das er nie mehr gewesen ist. Die Verkopften unter uns wachen langsam auf, die Geköpften sind schon lange draußen – dabei ist dieser Release auf Österreichs wichtigstem Indie-Label weder einfach schwierig noch schwierig einfach.

Hope Chess klackert über Computermäuse oder stellt das Stimmungsbarometer mit medizinisch verschriebenen Ekstase-Akkorden ein. Es lässt Subwoofer schöner wohnen und taucht Stimmbänder in einen Kübel voller Kleister. Damit bleibt man dann auf gut Wienerisch picken. Und zergeht spätestens beim Feature mit Kenji-Kumpelin Anthea doch noch in der ein oder anderen Retro-Erinnerung.

bleed Air / Hualun 花伦 – GhostEP / Dead Man (split) (superpolar Taïps)

Wenn der Mond die Sonne berührt, ist alles aus, vorbei, tschau, Kakao! Das hat der gute Hubert Kah schon mal eloquenter formuliert, an der fatalistischen Romantik ändert die Poesie aber auch nichts – ganz im Gegenteil zum kanonischen Kräutergarten der deutschen Elektronik. Da liefen die Schaltkreise vor einem halben Jahrhundert ganz anders warm, wenn ein Schnitzler oder ein Moebius was zu sagen hatten, was damit zusammenhängt, dass alle dasselbe Zeug rauchten und deshalb nicht quer durcheinander funkten.

Heute muss man sich für die musikalische Ausdehnung entweder Zeit oder Urlaub, am besten aber beides nehmen. Also fährt man zur Beugemeditation in den Ash Ra Tempel und schmeißt sich stundenlang auf die Knie, bis man auf Gott oder den Guru trifft und der sagt: „Jetzt ist es gut, zurück an die Arbeit!” bleed Air aus Köln und die chinesischen Prä-und-Postrockenden von Hualun, die sich eine Kassette für superpolar Taïps teilen, dürften von solchen Spompanadeln nichts halten. Sie spielen einfach drauflos, und weil sie immer weiter spielen, schwebt man irgendwann. Auf einer Wellenlänge. Oder eben in den Kräutergarten, wo das Licht den Schatten verführt.

Pistakun – KUANTALAENG (Chinabot)

Bei Nachrichten von Chinabot klick’ ich ausnahmsweise nicht ungelesen auf Löschen, sondern horch hin, weil das asiatische Diaspora-Ding immer wieder mal eine verrückte Kassette rausdreht. Die Pauschalpauls, die auf Birkenstöcken ihre Fjällrävenrucksäcke durch Ostasien schleppen, fragen zwar zur Sicherheit nach, ob das Zeug nicht eh zu scharf sei. Aber darum geht es ja: scharf und sauer und süß muss es sein, dann schmeckt der Streifzug durchs Schlaraffenland erst so richtig.

Pistakun, so etwas wie der Gewürzküchenchef von Chinabot, hat das schon seit ein paar Gängen überrissen. Deshalb bemüht er sich gar nicht, den authentischen Kram auf westliche Mägen einzumörsern. Er tischt einfach auf und man macht mit, weil sich das gehört, wenn man wo fremd hinkommt. Da sagt man schließlich nicht: „Ne, sorry, mag ich nicht.” Sondern man probiert brav. Und notfalls zwingt man sich halt dazu, bis es einem doch schmeckt. Oder man vor lauter Süßsauerscharfsoße in Ohnmacht gefallen ist. In jedem Fall hat man danach mehr zu erzählen als der Pauschalpaul in seinen Wanderlatschen. Und das ist doch nicht so schlecht, oder?

Karl Marx Stadt – Karl Marx Stadt IV – 2017-2021 (Moniker Eggplant)

Hätte Mort Garson in den Siebzigern nicht Ringelblumen und Rhabarber an der Westküste gezüchtet, sondern seine Privatplantage in den Ausfallstraßen des grauen Ostens direkt neben einem dänischen Bettenlager hochgezogen, Karl Marx Stadt hieße heute wahrscheinlich ganz anders. Christian zum Beispiel.

Darüber lassen sich zwar nur real existierende Spekulationen anregen. Aber den wohltemperierten Leierkasten-Trap-Sound hätte es, da muss man keine ideologischen Sprünge machen, wohl nicht gegeben – was dahingehend schade wäre, weil ein Bänger wie „Aiwa Na Dance” schon ziemlich gut ankurbelt. Zum Beispiel auf dem Jahreskongress der Drehorganistinnen oder bei der Sause für Spieldosenspezialisten. Dass Karl Marx Stadt, der eigentlich Christian Gierden heißt, früher schon mal ärger unterwegs war und Chiptune mit Jungle babalonisierte, muss an der Stella ja niemand wissen. Was sich in seinem Wikipediaeintrag unter Spätwerk eintragen lässt, ist da vergleichsweise Liegestuhlentspannung. Das hat vermutlich auch mit der Trennkost des Berliner Labels Moniker Eggplant zu tun. Die bekommt so oder so – im Westen und Osten und überall.

VA – Disco Orangen (VAYA)

Irgendjemand hat mir mal erklärt: Auflegen ist wie Cocktailmixen: Du brauchst die richtigen Zutaten, dann klappt das schon irgendwie. Stimmt eh, viel besser ist aber: Auflegen und Cocktailtrinken, weil da spart man sich das Mischen. Wer hier nicht lacht, hat zu wenig gesoffen – die Leipziger Labelleute von VAYA gießen also auf.

Zuerst mal Beauty-Sekt zum Reinkommen, später Wodka Wellness, und weil im Magen ja alles zusammenkommt: Korn mit Krümeltee. Schon tanzen auch die, die sonst nie tanzen, und alle finden das super und nennen sich Disco Orangen. Das macht zwar keinen Sinn, aber was macht schon Sinn, wenn man eine gute Zeit hat? Dass man Gute-Laune-Akrobatik auch abseits der Aperol-Spritz-mit-Prosetscho-Saison haben kann, stellt dieser Labelsampler unter Bew- und auf Eis. Da präsentieren sich Leipzig und Umgebung mit Musikkolorit, der von der geografisch doch ganz schön weit entfernten Strandkorbsommerhymne bis zur naheliegenden, weil hüftschwungartigen Soloertüchtigung alles abdeckt, was sich unter D wie Discopartysahne einordnen lässt. Mehr Stimmung gibt’s nur zur Happy Hour!

DJ Sabrina The Teenage DJ – (Livin’ In A) Barbie’s Paradise

Gebe zu: Hab damals lieber Charmed als Dragonball gesüchtelt, und bevor die Glotze gar nicht lief, lief irgendwas, zum Beispiel total verhextes Nachmittagsprogramm. Deshalb pflege ich zu DJ Sabrina The Teenage DJ seit mehreren Jahren eine parasoziale Beziehung – jedes Mal, wenn das Londoner Duo was rausbringt, glaube ich, dass sie es nur für mich rausbringen. Dabei hören mittlerweile ein paar Menschen zu, und sogar der Melonenkopf hat sich schon bemüßigt gefühlt, irgendwas über das musikgewordene Fritz-Cola-Mischmasch aus House und Pop und so weiter zu sagen.

Das spricht alles für DJ Sabrina, zumindest für mich, weil: Es macht halt Bock, dieses gut gemachte Tralala. Jeder Release ist wie eine gute alte Bravo Hits ohne die beschissene zweite CD, ein poPkUlTurElLer Bliss, zu viel, zu wenig und alles zusammen! Ob man sich nun das Vierstundenepos in voller Länge reinzimmert oder nur die neue Barbie-Cassingle ins Puppenhaus stellt: DJ Sabrina The Teenage DJ muss man nicht checken, um sie bedingungslos zu feiern.

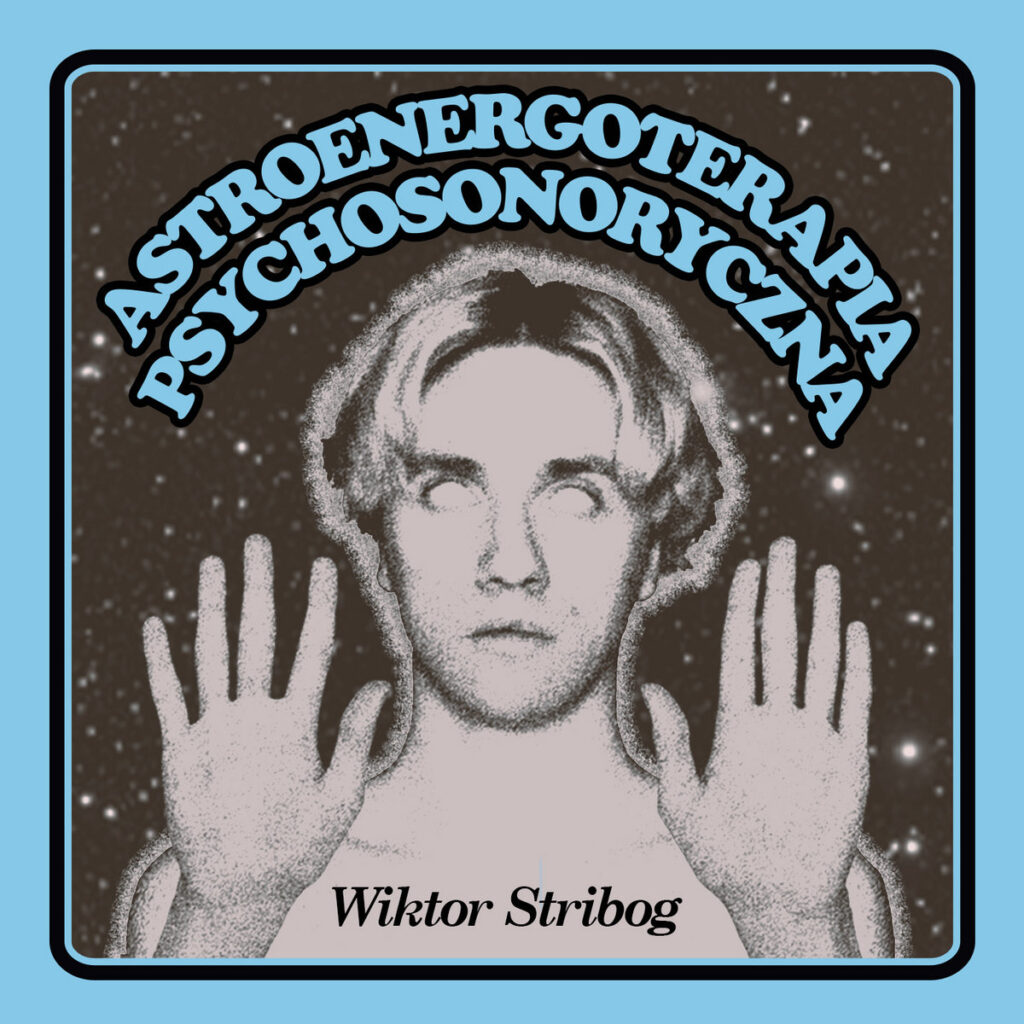

Wiktor Stribog – Astroenergoterapia Psychosonoryczna (Superkasety Records)

Du glaubst nicht an so Hokuspokus wie Hypnose, weil dir kann man nix vormachen mit diesem Uri-Geller-Scheiß, den du auf der Stelle durchschaut hast, klar, ist ja alles für die Show, hast du gesagt, während sich die Gabeln gebeugt haben oder sich Giovanni di Lorenzo vor laufender Kamera vernebeln ließ. Erklären kannst du zwar auch nicht, wie das jetzt genau gegangen sein soll, aber das ist ja ganz einerlei. Es gibt da nichts zu erklären, sagst du, und weißt selbst, dass das nicht stimmt. Als aufgeklärter Mensch, der felsenfest in seinen Doc Martens steht, willst du daran nicht glauben, das lässt dein Wesen nicht zu. Deshalb suchst du den Ausweg in der Musik. Du gehst in den Club und machst aus dem Club eine Religion. Natürlich glaubst du an nichts, außer an Chemie.

Bis dir jemand eine Kassette in die Hand drückt und du dir extra einen Tchibo-Walkman kaufst. Du setzt die Kopfhörer auf. Schiebst die Kassette rein. Drückst auf Play. Schon wirst du ganz müde und sprichst mir nach: Wiktor Stribog ist ein kluger Musiker, er macht Superkasety, die klingen so, als wäre New-Age-Yoga in sozialistischen Plattenbauten erfunden worden. Bei Drei wachst du auf, sprichst fließend Polnisch und erklärst mir den Titel dieser Kassette.

Ryvers – Maeander (sama recordings)

Die Snare hat irgendjemand unter fünf atmungsaktive Schlafdecken gesteckt, die Gitarre tingeltangelt über den wilden Gürtel, als wäre es der Wiener Westen, und dann dieser Gesang: eine Stimmbandspreizung zwischen Düsterboys und Molchat Doma. Geht auf. Geht rein. Ryvers ist der einlullende Bualitzer, der zuerst sama sät und mit Edwin die Rosen pflückt, weil: bloß kein Drangsal!

Dafür dauern die Songs ewig oder gerade lang genug, um sich einen Ofen zu picken und wieder gut drauf zu sein. Oder sich zumindest nicht mehr zu spüren. Spätestens nach 13 Minuten und 34 Sekunden, die sich anfühlen wie eine krasse Reise, alda!, kommt man sowieso drauf, dass man noch immer in der Sofaritze klemmt. Und dann geht das alles von vorne los. Da soll noch mal einer sagen, dass Dreampop nur eine harmlose Träumerei ist. Der Einstieg zum Ab-, ich meine, Aufstieg ist das! Und weil man bei so viel Mut zur langen Weile einfach nur stehend applaudieren kann, pickt man sich den nächsten Ofen erst morgen.

Kloxii Li – Gentle Impermanence 神遊間 (bié Records)

Bei HÖR rauchen die jetzt auch Bong, dachte ich kurz und rückte mein Monokel zurecht, und natürlich war das keine Bong, die Kloxii Li da als Lippenbekenntnis in die Kamera hielt, sondern – ein paar Kenner haben das in den Kommentaren längst erkannt – ein sogenannter Blaswandler. Damit kann man blasen und wandeln. Und das klingt wirklich wunderbar. Jedenfalls fällt man mit dem Teil auf, was gut ist, wenn man auffallen sollte.

Kloxxi Li kennen zwar schon ein paar Leute in Berlin und Los Angeles und dem Süden von China. Aber definitiv noch zu Wenige, zum Beispiel überall sonst. Das könnte sich mit ihrem Debütalbum ändern. Gentle Impermanence ist das Murmelbild unter den elektronischen Alben: Alles zerläuft, und am Ende sieht der Bums doch geil oder zumindest nach Pollock aus. Im Fall von Kloxii Lis gehobenem Gehauche entwickelt sich daraus ein Biosphärenpark, der wie gemacht ist für die übernächste CTM oder das sogenannte Feuilleton, in dem sich kluge Menschen mit einfallsreichen Überschriften („So muss die Postapokalypse klingen”) hervortun. Man muss aber gar nicht lange rumklugscheißern und kann auch einfach zugeben, dass dieses Release auf bié Records sehr, sehr gut ist.

VA – Good Vibes Vol. 1 (Bad Tips)

Grenzen sind schlecht, in der Kunst mag sie niemand, deshalb muss sie dauernd jemand „überwinden”, „brechen” oder ihnen „trotzen”. Ich bin da vorsichtig geworden, seitdem ich mal auf einer linken WG-Toilette las: Wer nie an seine Grenzen geht, wird schnell an seine Grenzen kommen. Es sickerte lange, dann dämmerte es: Man geht hin oder kommt an – aber man wird zwangsläufig zur Grenzgänger:in. Wieso sich also die Mühe machen und losgehen oder ankommen?

Man kann auch warten, so wie gboi aus Lyon. Der hat zuerst lange kein Label gegründet und kürzlich dann doch. Jetzt herrschen dort Good Vibes, was ja nicht verkehrt ist, wenn man sein Label Bad Tips nennt. In dessen Nahmen hat gboi jedenfalls von der Atlantikküste bis zur Côte d’Azur ein paar Zäune abgerissen. Ergebnis: Grenzbruch in zwölf Fällen, mindestens sechs davon schwer. Im Namen des heiligen Grenzgeistes ergeht deshalb folgendes Urteil: Bei Abspielen von Bängern wie dem von AMANTRA oder K.O.P. 32 oder Hajj muss künftig eine Triggerwarnung ausgesprochen, zumindest aber angekündigt werden.