Woche für Woche füllen sich die Crates mit neuen Platten. Da die Übersicht behalten zu wollen, wird zum Fulltime-Job. Ein Glück, dass unser Fulltime-Job die Musik ist. Zum Ende jedes Monats stellt die Groove-Redaktion Alben der vergangenen vier Wochen vor, die unserer Meinung nach relevant waren. Im dritten Teil des Februar-Rückblicks mit Omar-S, Sega Bodega, Tristan Arp und vier weiteren Künstler*innen – wie immer in alphabetischer Reihenfolge. Hier geht’s außerdem zum ersten, hier zum zweiten Teil der Februar-Alben.

Move D & Benjamin Brunn – Let’s Call It A Day (Smallville)

Ursprünglich beim Essener Label BineMusic erschienen, formte Let’s Call It A Day von Benjamin Brunn und David Moufang alias Move D einen Sound, der verträumt und verspielt zugleich an der Schwelle zum Dancefloor steht, diese aber nie wissentlich überschreitet, sondern sich in langen fließenden Geschichten voller Erinnerungen an die vergangene Nacht zu ergehen scheint. Hallräume zwischen deepem Dub Techno und krautigen Ambient-Epen lassen viel Platz für Kontemplation, warme Flächen und verspielte Sounds. Ob es Zufall ist, dass meine beiden Lieblingsstücke „On The Magic Bus” und „Magnetically Levitated Train“ im Titel auf öffentliche Fortbewegungsmittel verweisen, sei dahingestellt. Einen perfekten Soundtrack, um damit durch die Landschaft zu rollen, liefern beide Tracks allemal. Mit dem nun wiederveröffentlichten Let’s Call It A Day wurden bereits 2006 die Weichen für einen Sound gestellt, der mit dem Nachfolger Songs from the Beehive auf Smallville dann vollkommen ausformuliert wurde. Stefan Dietze

Omar-S – You Want (FXHE)

Guter House ist immer hin- und hergerissen. Frankie Knuckles und Jamie Principle lieferten mit „Your Love” die Blaupause für die grundlegende Ambivalenz des Genres: Ekstase und Liebe hier, Sehnsucht und Melancholie dort. Da ist jemand, der liebt, doch das Objekt seines Begehrens ist nicht bei ihm. Wenn es das wäre, gäbe es schließlich nichts zu singen. Die Schönheit des Tracks erwächst aus genau diesem Widerspruch.

Die Karriere von Alex „Omar” Smith ist von einer ähnlichen Ambivalenz geprägt. Nicht selten ist der hyperaktive Detroiter ein Ausbund an egomanischer Selbstüberhöhung, doch dann wieder heißt es: Thank You For Letting Me Be Myself. Das Publikum wird auf eine Art angesprochen, die so gar nicht selbstbezogen wirkt. Wie das zusammengehört? Ganz einfach: In der Musik von Omar-S drückt sich ein Verlangen nach Anerkennung aus, das überhaupt erst die Megalomanie ihres Machers befeuert. Anders gesagt: Omar-S macht das, was er da macht, weil er mit dem Titel seines letzten Longplayers aus dem Jahr 2016 gesprochen, in den Augen anderer The Best! sein möchte. Und er macht es gut. Sehr gut.

Auf You Want, seinem sechsten Solo-Album in fünfzehn Jahren, macht er es am besten. Gerade weil er diese merkwürdige Kluft zwischen dem brennenden Wunsch und seiner unmöglichen Erfüllung ständig adressiert. Mit einer einzigen Ausnahme ist allen Tracks jeweils dasselbe Sample in nur geringfügig modifizierten Variationen vorangestellt: „You know you, and you know me”, sagt ein unbekannter Mann, seine sonore Stimme wird von Vinylknistern umspielt. „We’re brothers. You want the best. I don’t care whatchu got – you want the best”. Kurzes, zustimmendes Gelächter eines undefinierten Publikums, der letzte Ton verhallt – und los geht es jeweils mit der Musik, die das so abgegebene Versprechen jedes Mal aufs Neue einhalten muss. Das kann natürlich nicht gut gehen. Und genau das ist es, was You Want zu einem erneut überragenden Album macht: Bei aller Selbstüberhöhung steckt wahnsinnig viel Liebe in jedem einzelnen Beat.

Omar-S‘ House-Entwurf ist in kompositorischer Hinsicht ein simpler. Die Parameter lauten wie folgt: die Kickdrum muss knallen, die Snare klatschen, die Hi-Hats treiben und die Bassline, ja die muss sitzen. Alles darum herum ist Nebensache, wenngleich die schönste der Welt. Da wird schonmal aus einem Porno gesampelt („This Love Is 4 Real”), während der Beat sich verlangsamt und dann wieder schneller wird, derweil sich eine enervierende Synth-Melodie ins Ohr dreht. Das ist Sex-Mimikry in Form von Musik, die auf ihre reine Funktionalität reduziert wird und genau dadurch mehr ist als nur ein Blödel-Tune mit Bums-Pointe – obwohl sie auf einem extrem schmalen Grat balanciert.

Weil es genauso ernst gemeint ist wie das Sample einer Temptations-Version des Swing-Standards „For Once In My Life”: „As long as I known (I have love), for once I can say: this is mine, you can take it”. Es ist ein denkwürdig simpler Einsatz einer vielfach erprobten Melodie, deren verrauschte Sample-Patina eher an den Einsatz von Soul-Versatzstücken bei Kanye West oder sogar Futures „Mask Off” denken lässt als etwa die saftigen Funk-Loops anderer Detroit-Veteranen wie Moodymann. Omar-S bringt Melancholie ins House-Game mit, und zwar reichlich. Darunter dödelt dennoch ein standardesker 909-Beat auf Autopilot, der als reine Zugabe zur Huldigung der übermenschlichen Stimme Paul Williams‘ gedacht ist. Eine Dosis Ekstase muss eben selbst in den sehnsüchtigsten Momenten drin sein, sonst geht die Mischung nicht auf.

You Want ist ein ambivalentes Album, dessen Stimmungen ständig umschlagen und das zwischen Hands-Up-Deep-House („You Want The Best”, „The Sound Of Neptune” oder „Ambiance” mit John Cloud und L’Renee), Piano-Bangern („That’s Lil’Boy” mit Ian Finkelstein, „Oops”), Bigroom-R’n’B im Lo-Fi-Format („Second Life” mit John FM), schroffem Industrial-Electro („Don’t Get In My Way” mit John FM), einem Synth-Pop-Freestyle-Mash-Up-Epos („Mandela’s Gold”) und klassischem G-Funk-meets-Oldschool-Hip-Hop-Material („Hear Me Out”, auch mit John FM) hin- und herspringt, bevor es schließlich auf zwei schmatzenden Kellerrave-Bombem („Coming Home Mum” und „1993”) endet. Ganz so, als hätte die Party gerade erst angefangen.

Und irgendwie hat sie das auch. Denn You Want beweist eben nicht, dass irgendwer der Beste sei oder das Beste auf Wunsch serviert werden kann wie eine fettige Tüte Pommes aus der Fritteuse. Sondern dass die Sehnsucht danach auf Seiten von Produzent und Publikum gleichermaßen der eigentliche Treibstoff dieser Musik ist. Ekstase und Liebe hier, Sehnsucht und Melancholie dort: It can be done but only he can do it. Omar-S hat mit You Want nichts weniger als ein House-Meisterwerk vorgelegt. Kristoffer Cornils

RX-101 – Serenity (Suction)

Sie funktionieren also tatsächlich: Zeitkapseln zur Konservierung von Sound. Denn als Erik Jong Mitte der 90er seine Leidenschaft für analoge Synthesizer und den wahnwitzigen Output von Labels wie Rephlex, Skam oder Warp entdeckte, war ihm nicht danach, Musik für andere zu machen. Das Drehen und Deichseln an der klassischen Roland-Palette – Juno-106, TB-303, TR-808, SH-101 – genoss der Niederländer ganz für sich im stillen Kämmerlein und drillte als RX-101 von 1997 bis 1999 hunderte Tracks direkt auf Kassetten, phasenweise einen täglich. Dann verschwanden die Resultate für fast zwei Dekaden im Keller seiner Eltern. Die Welt drehte sich weiter, IDM überlebte sich selbst im Mainstream genau wie ihr runzelstirniger Bruder Drill’n’Bass, wurde aber trotzdem von Enthusiasten vertrackter Rhythmik als eine der kreativsten Formen elektronischer Musik hochgehalten, ja teilweise sogar weiterentwickelt. Nun scheint der Modeturnus allmählich wieder dort anzukommen, wo er damals unter dem Druck von Namen wie Aphex Twin, Bogdan Raczynski, Venetian Snares oder µ-Ziq zu anderen Stilhybriden wechselte und das Feld kleineren Produzent*innen überließ. Natürlich war die Intelligent Dance Music zwischenzeitlich nie tot, wird aber mittlerweile wieder – ähnlich wie damals – zunehmend als unangepasst modern gefeiert. Man denke nur an die brillanten Backkataloge von Central Processing Unit und Analogical Force – oder eben die seit ein paar Jahren bei Suction Records auftauchenden Depotfunde von RX-101. Serenity ist mittlerweile schon der vierte und wahrscheinlich aggressivste Release des low profile Produzenten, der hier Breakbeats mit brutzelnden Distortions ausstattet, dahinter aber parallel Endzeitszenarien aus ominösen Pads hochzieht. Alles hier ist unaufhaltsame Drangsal, Hektik, Vorahnung. So steht dieses Album mit seiner an den AFX-Track „Icct Hedral” gemahnenden Atmosphäre in beeindruckendem Kontrast zum letztjährigen Dopamine, auf dem Jong noch einen eher entspannt euphorischen Sound kultivierte, der es gut und gerne mit den frühen Arbeiten des Artificial Intelligence-Kaders, von Caustic Window oder Cylob aufnehmen kann. Handelt es sich also vielleicht doch nur um ein weiteres Alias von Richard D. James, um Archivmaterial auf unvoreingenommene Hörer loszulassen? Fast schon egal. Jenseits jeder Kaputtoptimierung sind die 13 Tracks auf Serenity beseelt von außergewöhnlicher Spontaneität, gespeist aus Panik und Paranoia – dem Zeitgeist also. Nils Schlechtriemen

Sega Bodega – Salvador (NUXXE)

Debütalben, an die man sich noch Jahre später erinnert, heißen meist wie die Künstler, die hinter dem Werk stecken: Das gilt für The Clash von The Clash genauso wie für Elvis Presley von Elvis Presley oder The Smiths von The Smiths. Und Salvador, das ist das Debütalbum des 28-jährigen Glasgowers Salvador Navarette.

Den kennt man besser unter seinem Künstlernamen Sega Bodega und als Produzenten und Mitgründer des Londoner Labels NUXXE, auf dem unter anderem die Rapperin Brooke Candy und andere Post-Club-Größen wie Shygirl, Oklou und Coucou Chloe veröffentlichen. Dass Sega Bodega sein Album nach seinem bürgerlichen Alias benannt hat, leuchtet ein. Auf Salvador präsentiert sich der Künstler nicht als anonymer Produzent elektronischer Musik, sondern ganz intim als verletzlicher Singer-Songwriter, nur ohne Klampfe. Wer auf dem Album die clubabreißenden Tracks sucht, die man von Sega und seinen Labelkolleg*innen gewohnt ist, wird nicht glücklich. Salvador, das ist geballter Herzschmerz, unerwiderte Liebe und Todessehnsucht in raffiniertem Pop-Gewand. Dass das Album dann auch noch ausgerechnet am Valentinstag erschienen ist, versteht sich von selbst.

Einendes Element auf den zehn Tracks ist Segas Stimme. Mit der macht der Wahllondoner weit mehr, als für die melancholische Grundstimmung zu sorgen. Indem er sie wahlweise bis zur Unkenntlichkeit verzerrt oder sie zerstückelt, wird sie zu einem eigenständigen Instrument, das Melodie und Rhythmus des kompletten Albums prägt.Salvador könnte auch der Soundtrack zu einer dieser Teenie-Romantik-Schnulzen der frühen 00er Jahre sein. Das Rezept: liedgewordener Trennungsschmerz, eine gute Portion Generation-Y-Depression, garniert mit einer Prise Emo-Rock-Ästhetik à la The Rasmus. Und das funktioniert! Patrick Wagner

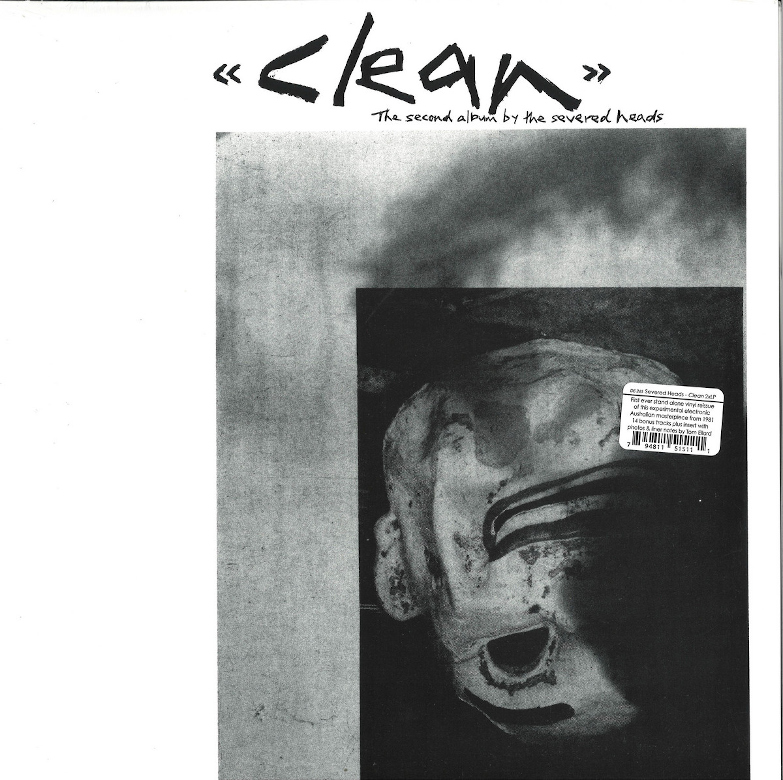

Severed Heads – Clean (Dark Entries)

Wieder 1981, wieder Australien. Meine beiden Steckenpferde hier bei der Groove kommen endlich zusammen – in dieser Reissue des zweiten Albums von Severed Heads, Clean. Dark Entries richten abermals ihre Scheinwerfer auf die jenseits der ozeanischen Platte weitgehend unbekannte Post-Punk-Szene Australiens. Klar, wir kennen Dead Can Dance und The Birthday Party, aber dann hört’s auch schon auf. 2013 hatte uns das Label aus San Francisco bereits die Band Informatics vorgestellt. Nun also Severed Heads, ebenfalls aus Sydney, 1979 gegründet von Richard Fielding und Andrew Wright, kurze Zeit später stieß Tom Ellard hinzu. Es wurde zu seinem Lebensprojekt. Zunächst hießen sie Mr. & Mrs. No Smoking Sign, dann nannten sie sich Severed Heads (abgeschlagene Köpfe). Ein Name, den Tom Ellard im Nachhinein („it was a really dumb name, so that’s what stuck. Forever. I hate it by the way”) zu bereuen scheint, der aber in guter Tradition bescheuerter Namen im Industrial-Genre (Throbbing Gristle, anyone?) steht. Unter Federführung von Tom Ellard zerschnitten, loopten, manipulierten Severed Heads zu Beginn der 1980er Jahre jedenfalls Tapes und erforschten ein riesiges Arsenal dieser neuartigen Geräte, die sich Synthesizer nannten. Hier und da ist eine Gitarre oder eine Violine zu hören. Dabei verweigert sich die Band einer Spezifik in ihrem Sound. Das ist der große Gewinn dieser Schallplatte und zugleich der Grund, weshalb die Severed Heads bis heute ein Nischendasein fristen. Als Hörer findest du hier Soundcollagen, Anlehnungen an Musique concréte, New Wave, Post-Punk, Industrial, Star LC-10 Matrixdrucker. Alles, was Spaß macht, manches, was nervt, auch. Die Reissue von Clean, das von Dark Entries von elf auf 25 Songs auf 80 Minuten Spielzeit erweitert wurde, ist eine der Entdeckungen dieser Tage. Du wirst die Platte lieben und du wirst die Platte hassen. Beides gleichzeitig. Sebastian Hinz

Tristan Arp – Suggested Forms (Human Pitch)

Um Bassmusik war es im vergangenen Jahrzehnt wahrnehmungsseitig ja etwas stiller geworden, sofern sie nicht auf Footwork fußte. Doch so wie Jungle sich längst wieder als Referenz und Revival-taugliches Genre zurückgemeldet hat, finden sich genügend Nachweise im aktuellen Musikgeschehen von evolutionärer Aktivität auf dem Gebiet des verstolperten Bass. Der New Yorker Produzent Tristan Arp ist ein Exemplar dieser Lebensformen, und sein Album Suggested Forms kann in dieser Hinsicht als eindeutiges Plädoyer für größtmögliche Vielfalt verstanden werden. Ethnische Perkussion ist da noch die konventionellste Zutat, unerwarteter sind seine Synthesizer-Klänge, die eher an in diesem Zusammenhang weniger verbreitetem analogen Fiepen orientiert sind denn an digitalem Luftzerschneiden. Überhaupt haben die Klänge oft etwas Erdiges, ihre eigene Artifizialität geschickt Tarnendes. Was bei aller Offenheit seines Ansatzes für so etwas wie eine hörbare Handschrift sorgt. Als praktischer Ausweis der Erweiterungs- und Anschlussfähigkeit dienen schließlich die Remixe von Machine Woman, Beta Librae und Kelman Duran – letzterer verpflanzt Tristan Arps Track „Phylum” kurzerhand und mit Erfolg in ein Reggaeton-Biotop. Tim Caspar Boehme

Wajatta – Don’t Let Get You Down (Brainfeeder)

Ende letzten Jahres war da plötzlich „Don’t Get Let You Down”, scheinbar aus dem Nichts. Eine unfassbar gut gelaunt vor sich hin pfeifende House-Nummer mit phrasierungssicheren Falsett-Vocals und klar konturiertem Backingtrack, die gleichermaßen Pop wie Soul umarmt. Sie fiel alleine deshalb auf, weil es Musik wie diese derzeit eher gar nicht gibt. Dass bereits 2018 ein Wajatta-Album erschienen ist, auf dem US-Stand-Up-Comedy-Label Comedy Dynamics, hatten wahrscheinlich nur wenige auf dem Zettel. Nun aber sind in den Streamingdiensten auch John Tejada und Reggie Watts als Künstler getaggt, ein so einfacher wie hilfreicher Trick. Auf der einen Seite haben wir also einen Techno-Produzenten, auf der anderen einen Comedian, der insbesondere als Bandleader der Late Late Show mit James Corden bekannt ist, aber auch als Soul-Sänger, Rapper und Beatboxer. Beide sind in der ersten Hälfte der 70er-Jahre geboren, John Tejada in Wien, Reggie Watts in Stuttgart. Tejada landete als Kind in Los Angeles, während Watts in Montana aufwuchs. Hip Hop war die gemeinsame musikalische Sozialisation. Watts sagt, er sei schon lange ein Fan seines heutigen Wajatta-Partners. Kennengelernt haben sie sich vor ein paar Jahren auf einer Party, John Tejada legte auf. Kurze Zeit später war das Projekt Wajatta (Aussprache: Wa-ha-ta) geboren. Das Konzept: House-Musik mit Vocals in diversen Oktaven, gerne improvisiert. Reggie Watts überlässt im Studio John Tejada gerne den ersten Schritt und greift den musikalischen Faden dann auf. Aufgenommen wird grundsätzlich gemeinsam. Die Freude an der Improvisation hört man der Platte an, mancher Track, so etwa der Schlusspunkt „All I Need Is You” wirkt denn auch vor allen Dingen wie eine Einladung, mal einen Gig der beiden zu besuchen. Neben dem grandiosen Titelstück sehen die anderen Uptempo-Darbietungen des Duos aber insgesamt vergleichsweise blass aus, einzig die zweite Single „Tonight” reicht da heran. Umso toller sind aber die Tracks, die etwas andere Wege gehen, so etwa der großartige, ein wenig afrobeatige Opener „Renegades”, die Electro-Nummer „Little Man” oder der R’n’B-Song „Realize”. Ja, Längen hat dieses Album durchaus, aber dafür auch reichlich richtig gute Momente. Holger Klein