Woche für Woche füllen sich die Crates mit neuen Platten. Da die Übersicht behalten zu wollen, wird zum Fulltime-Job. Ein Glück, dass unser Fulltime-Job die Musik ist. Jeden Monat stellt die Groove-Redaktion zur Halbzeit fünf ganz besondere Alben vor, die es unserer Meinung nach wert sind, gehört zu werden. Dieses Mal mit D33J, DJ Python, JASSS, John Frusciante alias Trickfinger und Mount Kimbie – in alphabetischer Reihenfolge, versteht sich. Außer Konkurrenz steht natürlich unser Album der Ausgabe, Radio Slaves fulminantes Debüt Feel The Same auf Rekids.

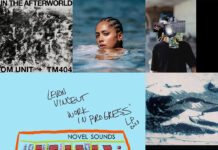

5. D33J – Death Valley Oasis (Anticon)

D33J ist der in Los Angeles lebender Producer Djavan Santos, der in den letzten Jahren Mitglied des Wedidit-Kollektivs war. Der 22-Jährige hat Experimentelle Musik an dem San Francisco Art Institute studiert und bereits Rapper wie Lil‘ Yachty und Tory Lanez oder Corbins Synth-Pop Track “Ice Boy” produziert. Sein Debütalbum Death Valley Oasis ist nun eine echte Überraschung.

Santos ist eindeutig auf der elektronischen Seite der kalifornischen Beat-Szene zuhause, das ganze Album hat einen durchgängig starken, sehr warmen und im besten Sinne driftenden Vibe. Das Sequenzing des Albums ist extrem gelungen: wie aus einem Guss reihen sich instrumentelle Downbeat-Tracks an seriöse Indie-Synth-House-Nummern (“Wisp” gemeinsam mit Baths) an R&B-Songs wie “Spark” (mit Deradoorian). Wenn S33J seine eigene Stimme einsetzt dann dermaßen in die Höhe oder Tiefe verfremdet und gedehnt, dass sie wie bei den tollen “Endless Fall” oder “Scattered Ashes” lediglich wie ein weiterer Mood Booster funktioniert. Die perfekte Schnittmenge aus Four Tet, Dean Blunt und Sigur Rós. (Thilo Schneider)

4. DJ Python – Dulce Compañía (Incienso)

Das Debütalbum des New Yorkers Brian Piñeyro unter dem Pseudonym DJ Python ist schwer zuzuordnen. „Dulce Compañia“ ist eines dieser Alben, bei denen man auch nach dem zehnten mal Hören noch spannende Details entdeckt. Auf dem gesamten Album findet man keinen Track, dessen Einordnung in einem Genre einfach wäre. Eine gelungene Mischung aus House, Breakbeats und Reggaeton bestimmt stattdessen die Tracks. Piñeyro nimmt sich quasi von den Genres was ihm daran gefällt: Warme Pads und vernebelte Akkorde von der Deep House-Seite, Breakbeats und Polyrhythmik vom Reggaeton.

Auf dem Opener „Las Palmas“ gelingt es besonders gut. Ohne omnipräsente Kickdrum oder offensichtlichen Drop macht dieser Track Lust zu tanzen. Etwas verspielter geht es auf „Acostados“ zu. Hier ist die Stimmung etwas bedrückter und ein gehauchtes „uhh“ sind hier (und auch auf dem gesamten Album) die einzigen Vocals, die zu Einsatz kommen. „Yo Ran (Do)“ ist ein Musterbeispiel für das laut dem Künstler von ihm selbst erfundene Genre „Deep Reggaeton“. Ein guter Einstieg für jene, die Anstreben der House-Techno-Blase mal gelegentlich zu entfliehen. (Christoph Umhau)

3. JASSS – Weightless (iDEAL)

Seit rund zwei Jahrzehnten bietet Joachim Nordwall mit seinem Label iDEAL den Weirdos eine Plattform. Zwischen Noise und Free Jazz zieht sich elektronische Musik schon immer als Faden durch den reichhaltigen Backkatalog, der sich nun ein weiteres Mal öffnet. Silvia Jiménez Alvarez ist mit afrikanischen Rhythmen groß geworden, rebellierte mit Punk und Hardcore, nahm von dort aus Kurs auf Industrial und Dub. Sie endete, so muss das schließlich, in Berlin. Nach Releases auf unter anderem Mannequin legt sie als JASSS nun eine der weirdesten, aber auch besten Platten des Jahres ab.

Dabei sind doch alle Zutaten von Weightless bestens bekannt. Die spröde rhythmische Architektur von Industrial trifft auf den porösen Sound von White-Noise-Techno und wuchtige Bassfrequenzen. Die Attitüde liefern Punk einerseits und Jazz andererseits. Klingt nach viel, ist es auch und soll es sogar sein. Alvarez’ Musik verschnürt das Referenzbündel in repetitiven Strukturen, die es nicht auf den nächsten Höhepunkt, sondern dauerhafte Trance abgesehen hat. Eine schönere Tour de Force gab es dieses Jahr kaum zu durchlaufen und doch werden hier noch DJs fündig. Das kleine bisschen Weirdness braucht es aber schon. (Kristoffer Cornils)

2. John Frusciante presents Trickfinger – Trickfinger II (Acid Test)

„In my opinion, making music with no intention of releasing it is the best thing a musician can do for his own development“, erzählte uns John Frusciante bereits vor zwei Jahren als sein erstes Album unter dem Trickfinger-Alias erschien. Und genau vor diesem Hintergrund sind dieses Releases auch zu sehen. Ohnehin ist es lediglich Acid Test, dem Label aus Los Angeles, zu verdanken, dass diese Aufnahmen überhaupt das Licht der Welt erblickten.

Frusciantes zweites Trickfinger-Album ist nicht wirklich eins: sechs Hardware-Jamsessions, 26 Minuten lang, zehn Jahre alt, allesamt live aufgenommen. Trickfinger II wird für Acid-Liebhaber erneut nur wenig Bahnbrechendes anbieten, dokumentiert es doch vielmehr den Entwicklungspunkt eines außergewöhnlichen Musikers, der sich irgendwann als Anfänger von seinen Fuhrpark aus Synths und Drum-Machines setzte und einfach drauf losjammte, sich eine neue musikalische Sprache beibrachte. Das Grünschnabel-Etikett sollte man bei Frusciante aber gerne als Kompliment gelten lassen – das zeigt nicht nur sein unumstrittenes Talent, aus Rhythmen und melodischen Hooks etwas Magisches zu erschaffen, sondern auch eines einer besten Trickfinger-Takes „Stall“. (Sebastian Weiß)

1. Mount Kimbie – Love What Survives (Warp)

Post-Punk statt Post-Dubstep: Auf seinem dritten Album Love What Survives hat das Londoner Duo aus Dominic Maker und Kai Campos endgültig den Sound hinter sich gelassen, für den es Ende des letzten Jahrzehnts mit ihren ersten Veröffentlichungen auf Scubas Hotflush-Label bekannt wurde. Einen herausragenden Hit wie “Made To Stray” vor vier Jahren, hat das neue Album zwar nicht zu bieten. Dafür wirkt es insgesamt stimmiger. Das liegt vor allem daran, dass Mount Kimbie erstmals wie eine Live-Band klingen, für die der Club vielleicht noch ein Bezugspunkt ist, aber nur einer unter vielen. Der Opener “Four Years And One Day” erinnert klanglich an Grauzones “Eisbär”, der Bass auf “Audition” lässt die frühen The Cure auferstehen und auf “You Look Certain” denkt man ob des Gesangs und Neu!-Beats unweigerlich an Stereolab.

Die wenigen Synthesizer – Korg MS20 und Korg Delta -, die auf Love What Survives zum Einsatz kommen, haben selbst schon fast 40 Jahre auf dem Buckel. Die Instrumentierung ist spärlich, oft dominieren einzelne Instrumente wie Orgel oder Klavier. Und Mount Kimbie gelingt das seltene Kunststück, das die vielen Gast-Vokalisten die auf fünf der elf Songs zu hören sind, das Album nicht disparat klingen lassen, sondern vielmehr für angenehme Abwechslung sorgen. Auch zwei der Höhepunkte entstanden mit Hilfe von Gästen: das nach vorne treibende “Blue Train Rules” mit King Krules Cockney-Sprechgesang und das entspannte, mit minimaler Kalimba-Melodie versehene “Marilyn” mit Micachu am Mikrofon. (Heiko Hoffmann)