Prozess-Design-Achse

Frei nach Joseph Beuys’ erweitertem Kunstbegriff, der das traditionelle Verständnis des Kunstwerkes als abgeschlossenes Produkt infrage stellte, erhebt Syć den Gestaltungsprozess zur eigentlichen künstlerischen Leistung. Oberste Maxime: Alle dürfen und müssen sich schöpferisch einbringen, jeder ist Ideengeber, keiner bestimmt. Kommt man da jemals zu einem Ergebnis?

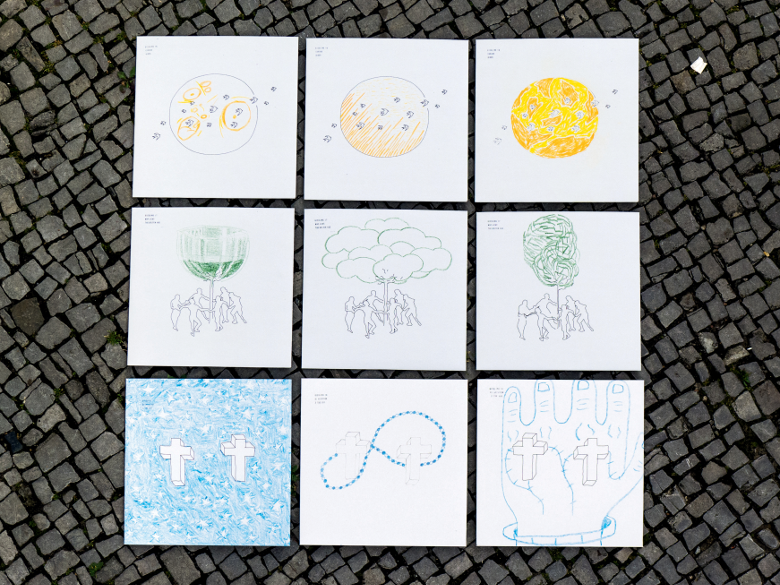

Syć hat sich für diese Art des Gestaltens spezielle Arbeitstechniken ausgedacht. Mit Moodboards, auf denen im Vorfeld alle Vorschläge gesammelt werden, entwickeln sie Methoden des gemeinschaftlichen Entwerfens. Jede Idee wird diskutiert, seine individuelle Aufgabe findet jeder selbst, ohne Zwang. „Das dauert natürlich viel länger und ist auch anstrengender, aber wir finden, das, was dabei am Ende herauskommt, hat immer eine besondere Qualität, die größer ist als das, was sich ein Individuum ausdenken kann“, legitimieren sie den aufwendigen Prozess. Es gehe darum, gemeinsam etwas zu schaffen. Dass das Ergebnis am Ende vielleicht nicht jeden Einzelnen zufriedenstellt, sei unvermeidbar, aber eben auch nicht so wichtig.

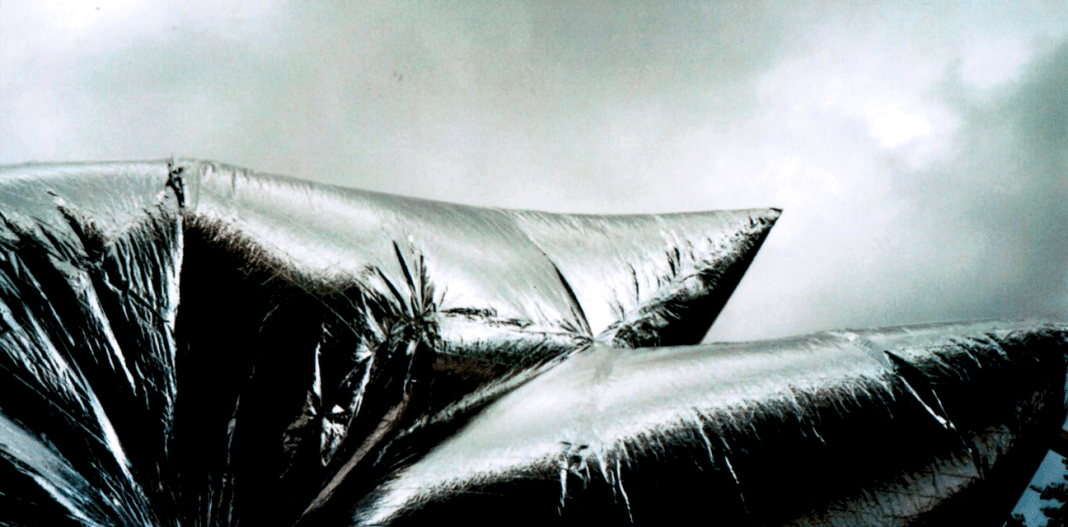

Syć experimentiert mit neuen Formaten und hinterfragt die eigene Arbeit. In einem exklusiven Katalog stellen sie Fotos von Installationen, Menschen, Baumaterial und Skizzen scheinbar zufällig gegenüber und schaffen so Querverbindungen zwischen Prozess und Design. In einer Ausstellung in Berlin rekonstruierten sie die temporären Installationen, die sie quasi „auf dem Acker“ entworfen hatten, in einem sterilen Ausstellungsraum. „Wir wollten wissen: Was passiert mit dem Festivalding und den Symbolobjekten, wenn man sie einfach ausschneidet? Was passiert in der Reflexion? Warum machen wir das eigentlich, was ist der Wert davon?“

Syć heißt auch, immer wieder kritisch die Perspektive zu wechseln. Beim Hamburger Festival Dockville stellten sie sich daher vor ein paar Jahren buchstäblich auf die andere Seite und sezierten das Festivaltreiben quasi ethnologisch aus Sicht eines außenstehenden Forscherteams mit der Fragestellung: Was ist eigentlich normal? „Wir haben die Artefakte der Festivalkultur als etwas ‚Wildes‘ in einer Art Kolonialvilla ausgestellt, die Stäbe und Trinkflaschen als Totems. Oder Fotoarbeiten gemacht von Leuten, die sich ähnlich sahen, Mädchen mit Stirnband und Männer mit Käppi und Bart“, erklärt die Gruppe. Die Kunst der Selbstreflexion beherrschen sie – und machen deutlich, dass bei aller Konzeptionalität der gemeinsame Spaß natürlich auch nicht zu kurz kommt.