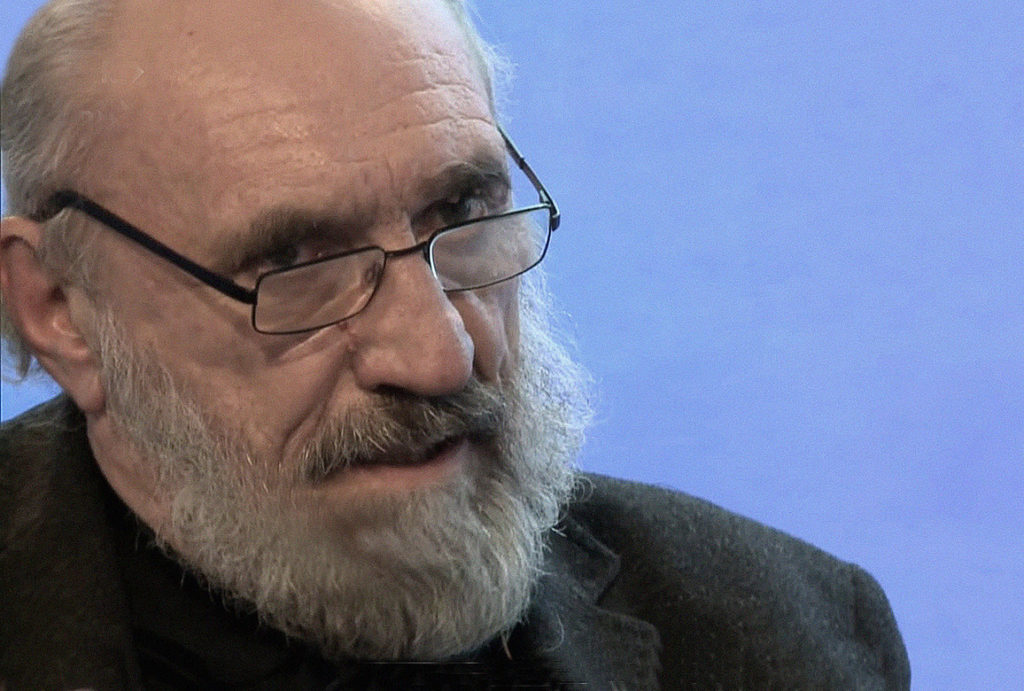

Phillip Sollmann (Foto: Yasmina Haddad) / Georg Seeßlen (Foto: Ekko von Schwichow)

Kaum ein anderer Musiker bewegt sich so souverän zwischen Clubmusik und moderner Klassik wie Phillip Sollmann bzw. Efdemin. Wir haben ihm einen Intellektuellen gegenübergestellt, der sich ähnlich souverän zwischen polemischem Feuilleton und geisteswissenschaftlicher Forschung bewegt: Georg Seeßlen. Seeßlen hat mehr als 100 Bücher, zahllose Artikel und Radiofeatures produziert. Seine beiden großen Themen sind das Kino und die Politik. Am Kino erforscht er die Mythen, die Genres konstituieren und Werke von Filmemacher*innen strukturieren, in der Politik die Narrative, mit denen Kapitalismus und rechtes Denken Macht ausüben.

Nach der Veröffentlichung von Phillip Sollmanns Monophonie verabredeten sich Sollmann und Seeßlen auf Initiative der GROOVE zu einem Zoom-Call. Seeßlen erkundigt sich unter anderem nach dem politischen Gehalt von Trance und Rausch und interpretiert Sollmanns Sound-Installationen mit elektro-akustischen Instrumenten nicht als Backlash gegen Synthesizer und Artverwandtes, sondern als eine Demokratisierung des musikalischen Prozesses.

Sollmann erklärt unter anderem, warum gerade der Grenzgang zwischen der elektronischen Musik, die er als Efdemin veröffentlicht und als Club-DJ spielt, und den natürlichen Klängen seines Monophonie-Projekts oder seiner Installation mit Konrad Sprenger auf dem CTM-Festival für ihn spannend ist. Das Gespräch endet auf einer persönlichen Note: Zum Schluss geht um das Cello, an dem Sollmann einst scheiterte, um die Mahler-Konzerte seiner Jugendzeit – und um einen Vortrag über den Tod.

Georg Seeßlen: Deine Arbeit mit Orgeln fasziniert mich. Gab es da ein Aha-Erlebnis oder eine Situation, wo du dachtest: Das muss jetzt gemacht werden?

Phillip Sollmann: Da kommen mehrere Sachen zusammen. Ich mache das Projekt zusammen mit Konrad Sprenger, einem guten, langjährigen Freund. In den letzten 20 Jahren hat er viel mit mechanischer Klangerzeugung experimentiert und sich mit alternativen Stimmungssystemen befasst. Das kommt auch von seiner regelmäßigen Arbeit mit Ellen Fullman und Arnold Dreyblatt. Bei ihm gab es vor vielen Jahren eine Orgel-Phase. Auch ich habe mich in den letzten Jahren parallel zu meinem elektronischen Output mit mechanischen Klangerzeugern befasst. Da gab es mehrere Ausstellungen über die Jahre, mit chinesischen Brummkreiseln etwa, die ich an Motoren geschraubt habe. Die Kreisel haben dann geheult und Patterns gespielt. Daraus hat sich ein Projekt mit der 1850 gebauten Doppelsirene von Helmholtz entwickelt, die bei Monophonie auch als Original benutzt wurde. Die Doppelsirene habe ich zusammen mit einem Ingenieur als computergesteuerte Sirene gebaut.

Ich weiß nicht, ob das etwas Reaktionäres ist, aber es ist jedes Mal ein sehr überwältigendes Gefühl, wenn man den Windmotor anschaltet und dann die Orgelpfeifen anfangen zu resonieren. Das berührt mich jedes Mal auf einer ganz speziellen Ebene. Das ist auch eine akustische Qualität, die man in Form eines PA-Systems oder sehr guten Lautsprechersystems nicht bekommt, weil es dann immer etwas Gerichtetes hat. Eine Pfeife steht mitten im Raum und hat zwar einen Ort, aber nicht direkt eine Richtung.

Bei mir gab es schon immer ein Interesse, Klang zu erzeugen oder zu erforschen, der nicht verstärkt oder gewandelt worden ist. Vielleicht hat dieses Interesse damit zu tun, dass ich als Kind Cello spielte. Die Erfahrung mit einem Saiteninstrument ist auch eine sehr eindrückliche. Zu erkennen, wie ein Ton entsteht. Bei einem Treffen mit Konrad lag das so in der Luft, dass wir mit Orgeln arbeiten wollen. Wir sind auch beide große Fans von Yoshi Wada, einem japanisch-amerikanischen Komponisten, der Anfang der Achtziger unglaublich tolle Kompositionen für kleine Orgelsysteme, Dudelsackpauken und Heulsirenen gemacht hat. Er ist für uns beide sehr prägend. Off The Wall heißt diese großartige Platte, die 1981 während seines DAAD-Stipendiums aufgenommen worden ist. Wir beide, die wir uns viel mit elektroakustischem Zeug befassen, hatten das Bedürfnis nach einem Klang, der dadurch entsteht, dass Luft durch eine Zunge gepresst und so in Bewegung versetzt wird.

Mich interessiert die Gegenwart von Leuten, die bei Aufführungen von dir sind. Als ich vorhin deine Musik noch einmal hörte, war sofort eine Vorstellung dieser Instrumente da. Wie groß ist die visuelle Teilhabe an deinen Projekten, die sich nicht mit Techno befassen, wie zum Beispiel bei deinem Orgel-Projekt oder bei Monophonie?

Phillip Sollmann: Bei Monophonie war es etwas anderes. Das war eine klassische Bühnensituation mit einem Publikum. Die Orgel-Projekte oder die Soundinstallationen, die ich bisher gemacht habe, beschäftigen sich alle mit dem spezifischen Raum, in dem sie stattfinden. Da ist der aktive Besucher sehr wichtig. Es ist auch sehr interessant, was es für Reaktionen gibt. Da gibt es meistens zwei unterschiedliche Richtungen. Zum Beispiel haben wir in den Kunstwerken in Berlin im Januar eine Performance gemacht. Da kam eine Frau auf mich zu, die meinte, dass sie zwar kein musikalisches Verständnis hat, sie die Performance aber als sehr beruhigend empfunden hat. Ich dachte immer, dass die Performance nicht aggressiv wirkt, aber doch überwältigend. Für manche ist es vielleicht auch wegen der hohen Lautstärke beängstigend, wenn wir mit acht Posaunenpfeifen loströten.

Ich sollte vielleicht nochmal deutlich machen, dass es mir dabei nicht um eine Flucht vor dem Digitalen oder vor der Realität geht, in der ich mich befinde.

Die Reaktion der Frau hat mich dann sehr gefreut, weil sich da auch die Wirkung dieser speziellen Stimmung ausgedrückt hat. Wir arbeiten da meistens mit reinen, ganzzahligen Obertonspektren. Das hat etwas Leuchtendes und in sich Ruhendes, weil es so klar ist. In der normal üblichen Stimmung reibt sich ja ganz viel. Das hat sicherlich auch seine Reize. Aber wenn man diese Pfeifen, wie in diesem Projekt, alle in den Obertönen zueinander korrespondierend gestimmt hat, tritt an dem Ort eine unglaubliche Ruhe ein. Das ist beeindruckend. Das ist eigentlich ein fortdauernder Prozess, weil die Pfeifen sich nie ganz an die Stimmverhältnisse halten. Die Pfeifen werden müde, oder die Temperatur steigt, weil mehr Besucher kommen. Da muss man eigentlich nachjustieren. Wir sind oft am Klopfen und Dengeln und die Schwebungen Rausarbeiten. Das ist schön, denn dadurch bleibt die Performance lebendig.

Die ganz andere Reaktion gab es bei einem begehbaren Konzert, das Konrad Sprenger in Kitakyushu in Südjapan für acht Lautsprecher gemacht hat. Er hatte gesagt, dass es erlaubt und erwünscht ist, dass die Leute sich frei bewegen. Das war für die anwesenden Japaner erst einmal schwierig, weil sie damit nicht gerechnet haben. Das hat dann dazu geführt, dass sie ganz demonstrativ im Kreis marschiert sind. Begeistert waren die Besucher trotzdem. Der aktive, hörende Besucher ist sehr wichtig, weil er seine Erfahrung macht. Das Schöne daran ist, dass es aus einem passiven Beschallen heraus geht hin zu einer ganz anderen Erfahrung. Das knüpft natürlich sehr stark an Konzepte der Sechziger an, wo das bei La Monte Young, Tony Conrad und Alvin Lucier schon vielfach durchdekliniert wurde.

Wir hatten Lust, das doch nochmal mit Orgeln zu machen. Sowas macht mir seit Monophonie am meisten Spaß. Da war die Zusammenarbeit mit dem Ensemble sehr intensiv. Das war spannend für mich als jemand, der seit Jahren daran gewöhnt war, alleine unterwegs zu sein. Als DJ zu reisen ist auch toll, man hat meistens seine Ruhe. Man sitzt alleine im Flugzeug, man ist alleine im Hotel und alleine auf der Bühne oder in der DJ-Booth. Diese Projekte sind ganz anders. Da geht es viel um Zusammenarbeit mit anderen Leuten, um Forschung und um Interaktion. Im Fall von Monophonie mit dem Ensemble und mit dem Komponisten, der mir geholfen hat, die Komposition zu notieren. Das sind Dinge, die mir in der Technowelt ein bisschen gefehlt haben.

Du hast vorhin nicht zufällig das Wort „reaktionär” genutzt. Vielleicht ist es auch romantisch, aber wieso kommst du auf „reaktionär”? Da muss es ja ein Misstrauen gegenüber diesem Schritt hin zum Haptischen geben.

Ja, das ist natürlich total überspitzt formuliert.

Das ist klar, aber da ist irgendwas. Da geht etwas ineinander über, da ist eine Art Bruch oder Reflexion.

Ich sollte vielleicht nochmal deutlich machen, dass es mir dabei nicht um eine Flucht vor dem Digitalen oder vor der Realität geht, in der ich mich befinde. Vielleicht kannst du das formulieren.

Wahrscheinlich nicht, nein. Aber ich sehe das nicht nur an dir. Ich kenne mehrere Musiker, die so einen Schritt machen. Einerseits gelangen sie wieder zu haptischen Klängen oder zu Instrumenten, die man anfasst, und zu subjektiveren Beziehungen zum Publikum, andererseits machen sie auch diesen Übersprung zur Bildenden Kunst. Beispielsweise sind begehbare Konzerte auch wieder Bildende Kunst. Kann es sein, dass man mit den Mitteln der digitalen Musik mal alles gesagt hat, oder dass die Möglichkeiten von Innovation so gering sind, dass ein Außenstehender sie gar nicht mehr mitkriegt? Jede Art von künstlerischer Technik hat ja ihre Zeit. Möglicherweise ist wirklich ein Punkt erreicht, wo irgendwas passieren muss, was neu sein kann. Und vielleicht ist neu eben alt.

Das kann natürlich sein. Das hatten wir ja schon des Öfteren. (lacht) Ich glaube aber nicht, dass alles gesagt und ausgereizt ist. Vor allem, wenn man die AI und algorithmischen Möglichkeiten noch viel stärker ausnutzt und guckt, was alles mit Quad-Computern möglich ist. Wenn ich mir da zum Beispiel meine allerliebsten Stücke und Files reinlade und mir ein Orchesterwerk daraus machen lasse. Da gibt es gerade eine totale Revolution von verschiedensten Anbietern, die unglaubliche Dinge ermöglichen. Ich glaube, wenn man das wiederum falsch benutzt und gegen den Strich bürstet, also aktiv gegen die Programme kleine Hürden und Fallen einbaut, kann das auch wieder total spannend werden.

Stimmungsfunktionen waren in früheren Zeiten bei uns und auch in anderen Kulturen immer an ganz bestimmte transzendente Funktionen geknüpft. Beispielsweise darf eine bestimmte Art der Septime in Indien nur im Zusammenhang mit Todeszeremonien benutzt werden.

Ich bin aber gerade nicht an dem Punkt. Bei mir persönlich hat diese Abkehr vom Digitalen relativ viel mit einer Vereinsamung in den letzten Jahren als Produzent und performender DJ zu tun. Das hatte zwei Ebenen: Erstmal tatsächlich das Alleinsein, was mir doch ein bisschen zu viel wurde. Das andere war, dass ich intellektuell meistens relativ unterfordert war, wenn ich mich in diesen Kreisen bewegt habe. Das ist nicht abwertend gemeint, aber beim Rave geht es eben nicht um Diskurse. Irgendwann ist es doch ein bisschen langweilig, sich nachts um drei in einen anderen Zustand zu bringen und das hundertste Mal eine Art Trance anzustreben. Man kann da ja nicht jedes Mal so tief reingehen, wie man das am Anfang getan hat, als das ganz spannend war.

Vielleicht hat es auch damit was zu tun, dass es zu einem Beruf geworden ist, den ich nie geplant hatte. Da habe ich wieder korrigierend andere Dinge entgegengesetzt, die ganz eindeutig aus einer anderen Welt kommen. Meine schreckliche Vergangenheit als Waldorfschüler kommt da bestimmt auch durch. Da kann ich nichts gegen machen, das waren ja 13 Jahre glücklicher Brainwash. Für mich ist es momentan tatsächlich schön, weil ich jetzt mehrere Sachen habe, die ich gleichzeitig machen kann. Ich freue mich, dass ich das überhaupt darf. Es ist nicht so einfach, den Leuten zu erklären, dass ich im Berghain auflege und vier Stunden lang Bum-Bum mache, dann aber in der gleichen Woche in den Kunstwerken Installationen mache. Es freut mich sehr, dass beides möglich ist und es im Fall der installativen Arbeit auch gar nicht um Entertainment geht.

Sind das zwei getrennte Sphären, oder ist das eine Sache, wo eine Seite immer wieder auch auf die andere zurückwirkt?

Für mich ist das alles eins. Das sind nur andere Aggregatzustände. Letztendlich geht es immer um das sehr lange Andauern von irgendwas, ob es nun ein Drone oder ein vierstündiges Techno-Set ist. Die angestrebten Bewusstseinszustände und die Erfahrungen, die möglich werden, auch mit bestimmten Lautstärken, sind immer die gleichen. Nur ist das eine mal weniger interessant als das andere. Der Kontext verändert sich auch einfach so, dass man da vielleicht nicht mehr mitkommt. Eine Rave-Realität ändert sich über die Jahre. Die Vorzeichen verändern sich natürlich sehr, die Verortung wird zunehmend schwieriger, obwohl es irgendwie erfolgreich ist. Das erzeugt in bestimmten Kontexten auch ein Unwohlsein. Da willst du jetzt bestimmt reinstechen. (lacht)

Da will ich jetzt gar nicht grätschen. Aber ich habe immer diese zwei Dimensionen in der Musik: Die eine ist die Zeit, die andere ist der Raum. Auch wenn du, wie ich, keine Ahnung von Noten und Kompositionslehren hast, ist doch immer ein ganz bestimmtes Zeitempfinden und ein ganz bestimmtes Raumempfinden da, egal, welche Musik du hörst. Das ist eigentlich auch das, worauf ich als Adressat von Musik reagiere und wo ich auch protestieren kann oder ähnliches. Und wenn du gerade diesen Begriff der Dauer benutzt, dann ist mir klar, dass ich diese Dauer in bestimmten Situationen nicht habe oder nicht haben will. Da ist es mir stattdessen ein Raum viel wichtiger, wo ich mich entfalten kann und wo Musik mir den Raum gibt, mich zu entwickeln. Das hat mit der Frage zu tun, wie sich so was, grob gesagt, durch Politik oder durch gesellschaftliche Entwicklung ändert. Die Musik der 1980er kann nicht die Musik des Jahres 2000 sein und diese nicht die des Jahres 2020. Es gibt Entwicklungen oder Brüche, wo man merkt, dass diese Trance-Zeit weg oder zumindest absehbar weg ist. Woher kriegst du diese Empfindung, dass Leute sich diesen Zustand nicht mehr leisten können, ihn nicht mehr wollen oder nicht mehr zustande bringen?

Da gibt es ja verschiedene Zustände solcher Art. Es gibt auch eine völlig nüchterne, klare, fast physikalische Trance, die in dem Orgelprojekt eher adressiert wird. Natürlich kann man sich da auch völlig zugedröhnt reinsetzen, und es ist super. Aber was ich eben mit dieser Klarheit in ganzzahlig gestimmten Obertonverhältnissen beschrieben habe, hat tatsächlich eine Art von Erotik, die ich so gar nicht kannte. Ich habe mich davor ein wenig mit alternativen Stimmungssystemen befasst, es aber erst jetzt im Zusammenhang mit diesen Orgelpfeifen als Vorgang bemerkt. Wenn ich eine Stimmkrücke bewege, eine Pfeife also nur einen Mikrometer bewegt wird, dann kippt das ganze Spektrum von einem dichten, bedrängenden Zustand in eine fast engelsartige Klarheit. Das ist beeindruckend. Es ist natürlich totales l’art pour l’art, wobei man da natürlich politische Hoffnungen sehen könnte. Also, dass auch nur kleinste Veränderungen eine große Wirkung haben könnten. Tatsächlich ist das für mich erst mal eine neue, extrem intensive und radikale Klangerfahrung, die ich so bislang nicht hatte.

Ich glaube, eine solche Erfahrung haben Leute auch, wenn sie zum ersten Mal Ligeti hören und denken: Wow, sowas habe ich noch nie gehört, das ist ja völlig anders als das, was ich so kannte. Dann kann man anfangen, zu suchen, und nach vielen Jahren bei Grisey oder auch in außereuropäischen musikalischen Kontexten landen. Oder man fängt an, nach Neuer Musik zu suchen, oder nach neuen Konzepten, wie man mit der Organisation von Klang umgehen kann und welche Funktion Klänge außerhalb eines Entertainment-Gedankens haben können. Stimmungsfunktionen waren in früheren Zeiten bei uns und auch in anderen Kulturen immer an ganz bestimmte transzendente Funktionen geknüpft. Beispielsweise darf eine bestimmte Art der Septime in Indien nur im Zusammenhang mit Todeszeremonien benutzt werden. Das ist ein Intervall, das ich total liebe und viel nutze. Es wäre aber in dem Kulturkreis extrem schwierig, damit umzugehen, weil sich dieser Ton nirgendwo mehr hinbewegt.

Da hatte ich doch zunehmend das Gefühl, dass sich die Leute langweilen, weil der Zusammenhang immer weiter professionalisiert und der letzte Pfennig noch aus jeder Kuh rausgequetscht worden ist.

Und das ist genau das, was mich schon als Kind so faszinierte. Ich war sehr viel mit meiner Mutter im Konzert, und ich habe mir ganz oft gewünscht, dass ich das Orchester anhalten und genau in diesem Zustand einfrieren könnte. Es hat mich wahnsinnig gemacht, dass die dann immer weiter gespielt haben. Mir waren eigentlich alle Stücke über die Jahre viel zu voll mit Musik, mit Entertainment, mit banaler Akrobatik, die mich nie interessiert hat. Ich fand aber ganz bestimmte Momente, ganz bestimmte harmonische Zusammenhänge und vielleicht auch ganz einfache Kontraste zwischen zwei Zuständen wahnsinnig stark. Alles andere, was dann melodisch an Pomp noch drübergeschmiert war, hat mich eher abgestoßen. Wenn ich jetzt die Möglichkeit habe, meine Stimmung zu haben und das dann so aufzuführen, dann ist es eigentlich das Ergebnis dieser Erfahrung, vor vielleicht 30 Jahren mit meiner Mutter in der Konzerthalle in Kassel zu sitzen und zum Beispiel Mahler zu hören.

Auf Monophonie verspürte ich tatsächlich beim Zuhören auch diese Neugier, dieses Innehalten und Wissenwollen, wie was funktioniert und wie die einfachen Beziehungen von Tönen oder Klängen sind. Das empfinde ich als jemand, der kein Musiker oder Musiktheoretiker ist, immer als befreiend, wenn mich eine Musik an dem Prozess, der gerade ausprobiert wird, teilhaben lässt. Diese Idee der forschenden Musik gibt es auch auch in anderen Bereichen. Es gibt den forschenden Film oder die forschende Malerei.

Das ist total spannend, weil es eine ganz neue Art von ästhetischer Demokratie ist. Insofern finde ich es gar nicht l’art pour l’art, sondern als die Art, wie wir wieder zusammenkommen. Das ist vielleicht auch der Schritt nach dieser Überwältigungsstrategie, die digitale Musik manchmal hat, wo ich das Gefühl habe: Toll, haut mir auf den Kopf, geht mir in die Beine, braucht ein bisschen Drogen, sonst stehe ich es nicht durch. Das war es dann aber auch für mich. Du verstehst, ich reite auf diesem reaktionärer oder nicht reaktionärer Bruch herum. Man könnte das schon als einen Aufbruch sehen, mit dem man zu etwas Demokratischerem kommt, was dann wahrscheinlich kleinteiliger sein muss. Ich vermute, über 100 Zuschauer bei einem Orgelprojekt funktionieren nicht mehr.

Genau, das ist dann nicht mehr stadiontauglich, das hat mich auch nie interessiert. Natürlich hätte man mehr Geld machen und mehr Erfolg haben können, wenn man bestimmte Strippen gezogen hätte. Ich glaube, das hätte ich auch gekonnt, aber das hat mich nie interessiert. Deswegen bin ich schnell wieder in eine abstraktere Richtung abgebogen bei eigentlich allen Sachen, die ich mache. Ich war mir überhaupt nicht sicher, wie Monophonie rezipiert werden würde. Auch, weil es mitten in diese große Pause hinein veröffentlicht wurde. Das war wie ein kleiner Coup, den wir gar nicht geplant hatten. Dann war es aber die richtige Platte zur Zeit. So kam es mir zumindest vor, als ich Reaktionen von vielen Leuten aus der Technowelt gekriegt habe. Das hat mich aber sehr gefreut, weil ich die Hoffnung hatte, dass es schon weitergehen kann, aber eben anders.

Wenn man das Ganze ernst nimmt und als Chance begreift, dann muss sich im Clubkontext vieles auf allen Ebenen verändern. Vielleicht hilft es ja dabei, einen anderen Zustand herzustellen. Da hatte ich doch zunehmend das Gefühl, dass sich die Leute langweilen, weil der Zusammenhang immer weiter professionalisiert und der letzte Pfennig noch aus jeder Kuh rausgequetscht worden ist. Und jetzt ist dort kompletter Stillstand und zero Income, extremer geht’s kaum. Ich habe überhaupt keine Ahnung, wie es werden wird und wann es wieder losgeht. Aber ich bin wahnsinnig gespannt, ob sich dieser Status Quo wieder so herstellen lässt. Das wird natürlich das Interesse vieler Akteure sein, und es drückt sich auch ziemlich stark in dieser hohen Zahl von unbezahlten Performances in Form von Livestreams aus, die ich hochgradig fragwürdig finde.

Erstens entzaubert sich dort komplett das ganze Ritual von Rave. Wenn sich jemand bei schlechtem Licht in sein eigenes Wohnzimmer stellt und diese Musik auflegt, dann ist das echt das Allerletzte, was ich mir freiwillig angucken will. Deswegen habe ich da überhaupt nicht mitgemacht, obwohl ich viele Einladungen bekommen habe. Das andere ist, dass da in Windeseile eine nochmalige Komplettentwertung dieser künstlerischen Arbeit stattgefunden hat. Nachdem Plattenverkäufe nicht mehr existent und somit physikalische Tonträger als Einkommen für Komponisten oder Produzenten weggefallen sind, gab es schon länger diesen Zwang zur Liveperformance. Das hat ja schon viel verändert. Jetzt ist das aber wieder komplett unbezahlt einfach in die Welt gestreamt worden und auf der Ebene von donations angekommen. Da sind mehrere Dämme innerhalb von Tagen gebrochen. Ich glaube, dass man da nicht zurückkann zu dem, wo man war. Ich bin gespannt. Ich bin auch gespannt, ob ich da noch einen Platz habe oder ob es neue Orte gibt, die ich toll finden kann. Das ist eigentlich meine große Hoffnung, dass es da vielleicht auch eine gewisse Renaissance der kleineren Veranstaltungen und der genauer arbeitenden, weniger auf Geld fokussierten Veranstalter gibt. Aber ich glaube, dass dann Leute wie ich, der auch schon mit einem Bein im Kommerz steht, vielleicht auch gar keinen Platz mehr haben. Das wird spannend, das muss ich sagen.

Fraglich auch, wie eine politische Ökonomie in der Musik dann weitergehen soll. Niemand wird dann ernsthaft von seiner Musik leben können, aber die totale Anbindung an den Kunstbetrieb mit Subventionen und so weiter kann eigentlich auch nicht die Lösung sein, oder?

Ne. (lacht)

Da bleibt ja gar nichts anderes mehr übrig, als neue Modelle zu finden. Mal eine andere Frage: Wie viel Einfluss kriegst du aus dem Jazz? Ich hab‘ das Stück „Plain” im Kopf, bei dem ich plötzlich dachte, jetzt könnte hier gleich losgejazzt werden.

Interessant! In meiner Jugend gab es zwischen zwölf und 18 ein extremes Interesse an Jazz, das danach auch immer wieder kam. Da hab‘ ich alles durchgearbeitet, von Fusion bis Bebop und so weiter, bis ich dann natürlich zwangsweise im Free Jazz und Improv gelandet bin. Eine der interessantesten Positionen ist die von Evan Parker. Mit ihm würde ich gerne mal zusammenarbeiten. Ich habe auch schon eine ganze Platte mit Versionen von seinen Stücken gemacht. Die ist dann doch wieder in der Schublade verschwunden, weil ich sie nicht gut genug fand.

Ich habe ja auch ein Projekt mit meinem Studionachbar John Gürtler, der als Filmmusikkomponist bekannt ist. Wir spielen als Sollmann und Gürtler vielleicht zweimal im Jahr komplett improvisierte Konzerte. Das Projekt ist daraus entstanden, dass wir oft in der Küche vor dem Studio zusammensaßen. Er kommt vom Saxophon und Modularsynthesizer. Ich habe früher viele Jahre Gitarre gespielt und bin in den letzten Jahren wieder stark in die Gitarre gegangen, habe sie aber als komplett abstraktes Instrument genutzt. Das ist total toll.

Meine Tochter will unbedingt Cello spielen, und ich versuche, es ihr auszureden. Vielleicht kriegt sie das dann besser hin als ich.

Der Jazz kommt in dem Projekt tatsächlich immer ziemlich stark raus. Das geht auch gerne mal in eine Pharoah-Sanders– oder Alice-Coltrane-Richtung oder, wenn es modal und ganz abstrakt wird, in Richtung Heiner Goebbels. Jazz hat bei mir schon eine sehr wichtige Rolle gespielt, auch Konzepte wie vom späten Ornette Coleman, die sehr stark in die Komposition gehen. Ich finde es total spannend, wie sich Jazz nach der Free-Jazz-Phase der Neuen Musik angenähert und sich mit ihr auseinandergesetzt hat.

Ich bin auch ein riesiger FMP-Fan. Hans Reichel und Yoshi Wada waren auch auf FMP, unter anderem mit dieser tollen Platte, von der ich vorhin gesprochen habe. Evan Parker und Schlippenbach finde ich auch wahnsinnig wichtig. Diese Musik ist auch so interessant, weil sie absolut aktuell ist, obwohl sie aus den Achtzigern kommt. Das berührt mich sehr stark, muss ich sagen.

Schlippenbach war eine der ersten Platten, die ich mir je gekauft habe. Das muss in den Siebzigern gewesen sein. Ein riesiger Bogen, der da gespannt wird, wo ich auch das Gefühl habe, dass da irgendwas abgebrochen und nicht mehr weitergemacht worden ist. Mal was ganz anderes: Wo kommt diese Geschichte bei deinem Track „Lovely Appearance of Death” her? Da hast du einen Beerdigungssong aus dem 18. Jahrhundert eingebaut.

Das ist weniger konzeptuell, als man sich das vielleicht vorstellt. Wenn ich ganz geschickt wäre, würde ich das jetzt anders herleiten. Da gibt es eine Vinyl-Schallplatten-Box von Vorträgen, die verschiedene Künstler gegeben haben. Die heißt Word of Mouth. Die ist irgendwann in meine Finger gekommen, und da gab es diese total interessante Vorlesung von William T. Wiley, einem Maler, den ich überhaupt nicht kannte und den ich als Maler gar nicht so spannend finde. Da geht es viel um den Tod und die Erfahrung bedingungsloser Liebe. Das ist ein ewig langer Vortrag, in dem er dann plötzlich anfängt, dieses Lied zu singen. Das hat mich sehr gerührt. Das ist bei mir geblieben, obwohl ich diese Platte vor ungefähr zehn Jahren entdeckt habe. Ich hab‘ das dann aufgenommen, dann war das immer bei mir. Dann hab ich angefangen, damit zu arbeiten, und es in verschiedensten Zusammenhängen ausprobiert. Irgendwann wurde das Stück Teil einer Soundinstallation in Turin. Das war vielleicht 2014 oder 2015. Ich hatte dann das Gefühl, dass ich den Track mal gerne in den Kontext einer Techno-Schallplatte, die sich auflöst, einbetten würde. Das war vielleicht auch ein Abschied von einer Rolle, die ich für eine Zeit gespielt habe. Der Track ist dann als Opener auf der letzten Schallplatte [New Atlantis, 2019] gelandet. Ich kann das nur nicht so geschickt herleiten, wie ich das gerne würde.

Es gibt bei dir immer wieder solche Textfragmente oder Sachen, die auf den ersten Blick nicht dahin gehören und da reingezogen werden. Diese Fragmente können dann eine ganz andere Qualität und Bedeutung kriegen. Ich vermute, dass da in jedem ein innerer Film abläuft, was da passiert und wer beerdigt wird.

Das stößt natürlich nicht nur auf Gegenliebe. Einmal kam ein Fan auf mich zu und sagte: „Hey, ich finde deine Musik echt stark, aber immer diese Samples mit diesem Gelaber, Alter, das macht mich fertig. Kannst du damit nicht mal aufhören?” (lacht) Das fand ich super. Vielleicht will ich genau so eine Irritation. Da deutet sich ja schon an, dass mir der menschliche Aspekt oft fehlt. Bei Musik, die sich auf tribalistische Traditionen bezieht, Funk und Soul etwa, ist die Stimme total wichtig, auch, woher sie kommt. Da ist viel verlorengegangen. Das erinnert mich sehr an eine Diskussion im Anschluss an einen Vortrag von Diedrich Diederichsen in der Roten Flora, vielleicht im Jahre 2000 oder 1999. Eine der Flora-Aktivist*innen aus dem Publikum meldete sich und sagte: „Du, Diedrich, ich bin jetzt total schockiert, weil du gesagt hast, Techno ist politisch. Das finde ich irgendwie total krass, weil ich das früher überhaupt nicht mochte. Aber ich habe mich extra dran gewöhnt, weil ich so gut fand, dass da keine Texte drin sind und ich mal von Diskurs meine Ruhe habe.” (lacht) Das war so ein guter Moment, weil ich das nachvollziehen konnte, aber historisch ist es eigentlich so aufgeladen.

Ich habe das Gefühl, dass das gerade im Zuge von Black Lives Matter wieder ein bisschen aufbricht, wo diese Musik eigentlich herkommt und wohin sie sich entwickelt hat. Kodwo Eshun hat es in seinem Buch More Brilliant Than The Sun schön dargestellt, wie Kraftwerk ein wichtiger Einfluss für Detroit war. Da ist die Stimme zwar schon sehr artifiziell, aber extrem wichtig als Computerstimme. Ich habe, glaube ich, ein ganz starkes Bedürfnis, immer wieder daran zu erinnern. Ich habe mich auch viele Jahre sehr für Hip Hop interessiert. Ich müsste genauso viele Hip-Hop- wie Techno-Platten haben, obwohl ich das nie aufgelegt habe. Das hat mich eine Zeit lang wahnsinnig fasziniert. Meine Musik ist ja ohnehin relativ samplelastig. Ich arbeite gerne mit rauschigen Klängen und mit hölzernen Sachen, die nicht aus fetten Synthesizern kommen. Eigentlich finde ich auch, dass Monophonie klanglich gar nicht so weit weg von dem ist, was ich vorher gemacht habe. Da kommt viel zusammen.

Ich habe noch eine letzte Frage. Kommst du nochmal zurück zum Cello?

Immer wieder. Mein Studionachbar hat es mal wieder geklaut, was er auch darf. Aber eigentlich steht es auf dem Klavier und wird auch immer wieder benutzt. Ich hab‘ auf Monophonie beim letzten Stück ein paar Cellospuren drübergespielt. Das hört man nicht so stark, aber die machen das Ganze noch so ein bisschen dicker. Leider ist das Cello ein Instrument, das unglaublich viel Praxis und intensives Üben braucht. Es ist eher deprimierend, wenn man da nicht dranbleibt. Meine Tochter will unbedingt Cello spielen, und ich versuche, es ihr auszureden. Ich will sie immer zum Klavier überreden, aber sie will unbedingt Cello spielen. Vielleicht kriegt sie das dann besser hin. Mir reichte es mit 15 nicht mehr, und ich brauchte eine E-Gitarre. Das Cello hat trotzdem einen ganz großen Platz in meinem Herzen.

Ich hab‘ mal für das Zafraan Ensemble eine Auftragskomposition geschrieben. Da hat es mir besonders Spaß gemacht, mit dem Cellisten zusammenzuarbeiten. Ihn habe ich dann auch am besten in seiner Lage verstanden. Saiteninstrumente sind natürlich insgesamt super. In dem Sinne bin ich eigentlich schon wieder zurück beim Cello. Aber weil ich so ein fauler Cellospieler bin und nicht übe, habe ich mir vor zwei Jahren eine Drehgeige, eine Hurdy-Gurdy, gekauft. Die spiele ich in meiner Band PNIN. Sie ist elektrisch verstärkbar und hat zwei Cellosaiten und drei Violasaiten. Da hab‘ ich quasi ein Cello, mit dem ich endlich meinen Dauerton spielen kann. Das ist beim Cello mit dem Bogen ohnehin schwierig. Ich kann jetzt mit diesem Instrument den perfekten Drone spielen.