Rewind 2020: Jedes Jahr dieselbe Leier – alle überbieten sich kurz vor Schluss nochmal mit Superlativen. Wir ziehen mit, möchten dabei aber deutlich machen: Es war und ist jedes Jahr unmöglich, sich auf nur zehn oder 20 Platten zu begrenzen, die ein ganzes Jahr zu dem machten, was es war. Wir denken aber, dass die folgenden 20 Alben etwas über dieses Jahr ausgesagt haben. Darüber, welche Sounds und Themen wichtig waren, welche Produzent*innen die Szene besonders prägten oder sogar darüber, welche Aspekte im Hintergrundrauschen zu kurz kamen. Und weil das alles an sich schon erschlagend genug ist, begnügen wir uns mit einer alphabetischen Auflistung und beschränken uns auf nur 20 Alben, obwohl wir allemal 100 hätten auswählen können. Denn obwohl es viele zum Jahresende hin versuchen: Musik lässt sich nicht so einfach in eine geordnete, verknappte Reihenfolge bringen. Sie ist ein lautes Miteinander von Stimmen, wie es diese 20 Alben des Jahres 2020 exemplarisch zum Ausdruck bringen.

A. G. Cook – 7G (PC Music)

49 Tracks, sieben Discs, ein Name: 7G. Verschwörungstrolle schmeißen vor lauter Freude schon mal ein paar Mobilfunkmasten um, so ultra-flashy und cutting-edge kommt das Debüt von A. G. Cook daher. Der Head von PC Music, Creative Director von Charlie XCX und kommende Producer von Sigur-Rós-Sänger Jónsi hat dafür seine Festplatten aus dem Schrank gekramt und mit dem Magneten drüber poliert. Das Ergebnis erkennen wir am Pulse-Demon-Gedächtniscover. Für den Sound haut sich Cook zwischen Lieblingsinstrumenten wie Drums (wow!) und Supersaw (au!) auch mal hinters Piano (miau!) und schnippelt an der eigenen Stimme rum, bis Synthies drüber heulen und die Covers von Swift, Sia und Blur niederbügeln, als hätte man Planierraupen im Autopilot über die Tesla-Teststrecke für Fahranfänger geschickt. Mit der Tendenz zur angeleiteten Achtsamkeits-Ekstase und „Put your hands up in the air”-Momenten zwischen Magic Life Club, Squarepusher und Natasha Bedingfield benetzt Cook die Hände mit Desinfektionsmittel. Hochglanzmagazine lernen das Fürchten. Verschwörungstheoretiker werden weggeballert („Polyphloisboisterous”!!!). Danke, tschau! Christoph Benkeser

AceMOMA – A New Dawn (Haus Of Altr)

Früher gab’s im Skatepark zwei Möglichkeiten: Entweder plärrte Punkrock à la NoFX aus dem Ghettoblaster oder der Wu-Tang Clan mischte sich mit Ganja-Geruch unter Baggy Pants. Wer Techno hörte, konnte die ärgsten Playstation-Skills auspacken – und war trotzdem der Außenseiter, den man nur wegen Pillen anhaute. Kein Wunder, dass Skateparks heute leer sind wie ausgebrannte Business Punks auf zu viel Kokain. Schließlich ist Techno wieder mal das große Ding, alle wollen raven, aber nur wenige reißen den Laden ab. Wyatt Stevens alias MoMA Ready, Ende 20, aus New York und Skater, betreibt mit HAUS of ALTR ein Label, das gerade für Heat in der Szene sorgt. Gemeinsam mit Producer AceMo (Adrian Mojica) vermischt er Detroit Techno mit Chicago House, UK Jungle mit Hip-Hop-Attitüde, um zurück zu den Wurzeln zu gelangen und afroamerikanischen Teenagern das Vermächtnis von Underground Resistance näherzubringen.

„Für eine ganze Zeit lang hatten wir nur die großen Namen, die Legenden von früher – jetzt gibt es eine Generation, die die Geschichte von Techno fortsetzt”, sagt Stevens im Interview mit Jenkem, jenem Label, auf dem 2019 die Debüt-EP von AceMoMa, seiner Kollabo mit AceMo, erschien. Eine Veröffentlichung, die die roughe Energie von frühen Planetary Assault Systems-Platten auf Peacefrog genauso einsackelt wie deepen Chicago House von Trax Records und technoide UK-Breakbeats auf 90er-Scheiben bei Metalheadz. Musik also, die mit einem Auge in die Vergangenheit schielt, aber unverkennbar den Sound zweier Typen einfängt, die Anfang der 2010er-Jahre damit begonnen haben, auf einer gecrackten Ableton-Version Beats für ihre Skatevideos zu bauen. Inzwischen haben beide ihren Stil gefunden. AceMo kam von Lo-Fi-Gedudel über House-Ausflüge zu hyperrealem Techno-Jungle für die Langstrecke. Stevens, der solo als MoMA Ready produziert, hat erst im Januar ein neues Projekt gestartet. Mit Gallery S schleppt er sich in den „versteckten Raum, wo ich meine innersten Gedanken, Ängste und Wünsche verberge.” Und dann ist da noch A New Dawn, das erste gemeinsame Album, das bei HAUS of ALTR erschien.

Die Sounds, die man darauf zu hören bekommt, hat man – surprise – an anderer Stelle schon einmal gehört. Man weiß nur nicht genau wo, was die Sache ein bisschen unheimlich macht. Samples, Basslines – alles nicht neu und in manchen Ohren eigenartig bekannt, zumindest wenn man sich in den letzten 20 Jahren in den ein oder anderen Club verirrt hat. Die ausgehöhlte Kickdrum auf „Amen 2 Swing” presst dem Break im Viervierteltakt die Luft aus den Röhren, lässt ihn ein paar Sekunden röcheln und scheppert schließlich über ein aufgeritztes Rave-Riff. „Disrupt The System” prescht im Flugmodus durch den Acid-Parcour und katapultiert in fünfeinhalb Minuten trotzdem mehr Energie in einen Track als Richie Hawtin in ein ganzes Set. Manchmal, wie auf „Distant Peak”, verrutscht das Unheimliche in ein heimliches Unbehagen – gestretchte Snares schnippeln zwischen einer Bassline, die AceMo im Original bereits auf seiner 2019er-Hymne „Where They At???” ohne Schuld und Sühne gecovert hat. Trotzdem passt das, irgendwie. Und zieht dem Crossover zwischen Jungle und House die Hosen runter.

„Als Teenager war ich oft bei Breakdance-Jams, nahm an Battles teil und spielte bis zur High School Schlagzeug. Diese vertrackten Rhythmen hören sich in meinem Kopf einfach sinnvoller an als in anderen”, so Stevens, der Breakbeats über alte Underground-Resistance-Platten pflastert. „Das ist eine meiner Lieblingsideen beim Produzieren.” Er bezeichnet Robert Hood als großen Einfluss, will aber auch andere Detroit-Legenden einem größeren Publikum bekannt machen. Gerade in New York habe es bis vor Kurzem kaum mehr Diversität im Club gegeben – „auch hinter den Decks.” Stevens will das gemeinsam mit AceMo ändern, die Aufmerksamkeit auf das Erbe von Techno und House lenken. A New Dawn ist da nur der Anfang, der den Sound der Vergangenheit zurück in den Skatepark bringt. Christoph Benkeser

Actress – 88 / Karma & Desire (Ninja Tune)

Wer den organischen Tiefen von Actress schon seit Längerem erlegen ist und sich in seiner verschwommenen, tranceartigen Ästhetik zu Hause fühlt, wird nun mit Superlativen nicht hinter dem Berg halten können. Das neue Album Karma & Desire des Briten Darren J. Cunningham ist nämlich nichts anderes als ein sensibles Meisterwerk. Von Anfang an cineastisch anmutend, nicht allein durch das Ausfaden der Songs am Ende, saugen die Produktionen in eine nebulös verhüllte Atmosphäre. Eine enigmatische Traumreise beginnt, und führt durch trübe Szenerien, die oft geheimnisumwoben verhangen bleiben, doch gleichzeitig offenlegen, dass hinter dem silbrigen Vorhang aus fragilen Melodien und wehendem Rauschen ein aufleuchtendes Begehren, eine trotzige Freiheit warten. Begleitet wird das Ganze von diversen Gästen, die ihren Beitrag zur Verdichtung des jeweiligen Klanggeschehens leisten. Ein schwebendes Piano-Motiv, das in „Reverend” exponiert wird, zieht sich so moduliert durch das komplette Album, Samphas hauchige Soul-Stimme belädt es später zusätzlich mit ohnmächtiger Schwere. Insgesamt ist die häufige Verwendung des Tasteninstrumentes auffällig, das im Anschlag immer leicht an Nils Frahms Filzklavier erinnert. Die beiden Technoballaden „Loveless” und „Turin” mit Aura T-09 betten sich da perfekt ein und bieten durch klareren Rhythmus eine willkommene Entspannung, die sonstigen intermittierenden Klanglandschaften fordern die Psyche unbewusst schon sehr. So ist beispielsweise das monumentale „Save” vielleicht der intensivste, vielschichtigste und aufregendste Ambient-Song der letzten Jahre. Auch die zwei Soundebenen, die in „Loose” zusammenknallen, nämlich dunstige Schleierwolken aus Syntheziser und Vocals und drahtige, ungestüme Drum-Eskapaden, sorgen dafür, dass sich die eigenen überreizten Nerven anfühlen, als würden sie dauerhaft senden. Der fieberhafte Rausch und aller Schwindel enden schließlich im herzerweichenden „Walking Flames”, womit eine künstlerische Konzeption abgerundet wird, die alle Strahlkraft besitzt, um auch noch nach Jahren hohe Wellen zu schlagen. Lucas Hösel

Ant Orange – You’re Super In Diagonal (Karaoke Kalk)

In 13 Jahren zwei Alben und sieben EPs herausgebracht zu haben und bis heute anonym in Erscheinung zu treten, ist im Dance-Wesen doch einigermaßen ungewöhnlich. Meistens neigen die Kolleg*innen der Clubmusik zu höherer Produktivität, auch ist es selten, dass jemand nach so vielen Jahren seinen bürgerlichen Namen immer noch verborgen halten kann. Diese Eigenschaften tragen in Kombination alle zum Mythos Ant Orange bei. Hinzu kommt, dass das schmale Œuvre des Unbekannten, von dem man immerhin weiß, dass er in Berlin lebt, Brite ist und als DJ arbeitet, stets Grund zur Freude geboten hat. Seine Vinyl-Diskographie beginnt dabei 2015 mit der selbstbetitelten EP für das Label Karaoke Kalk. Zuvor erschien schon 2007 sein Debütalbum auf CD, ebenfalls selbstbetitelt, drei frühe EPs brachte er digital heraus. Sehr entspannte House- und Hip-Hop-Nummern mit niedrigen Drehzahlen und gelegentlichen Jazz-Anleihen waren es vor allem, die Ant Orange für Karaoke Kalk zwischen 2015 und 2018 beigesteuert hat. Auch mit seinem zweiten Album You’re Super in Diagonal bleibt er weiter dem Label treu, das so unterschiedliche Künstler wie Hauschka, Senking oder The National Jazz Trio of Scotland hervorgebracht hat. Und mit seinem Ansatz, der das Ausgeruhte dem Hektischen vorzieht, das weniger Erwartbare gegenüber der Routine pflegt, passt er dort sehr gut hin.

House spielt diesmal eine deutlich geringere Rolle als zuvor. Zwar gibt es mit „We’ll Call You” einen Beitrag mit silbrigen Akkord-Flächen und quirligem Bass über geradem Vierer-Beat, dessen angeschrägt sprudelnde Hintergrundgeräusche zunehmend nach vorn gemischt werden, ansonsten hat sich Ant Orange jedoch mehr den verschachtelten Synkopen zugewandt.

Bassmusik ist die Folie für fast die gesamte Platte, hier und da lassen die Ergebnisse mitunter an Hip-Hop-Forschung im abstrakten Breakbeat-Raum denken. Ant Orange bleibt seinen bisherigen Produktionen insofern treu, dass er die vertrackten Rhythmen so gestaltet, dass sie nie in nervöse Hektik übergehen. Wo auf früheren Platten ein Jazzrhythmus für manche Kante sorgte, ist es diesmal der Drumcomputer, dessen Hi-Hats ein Flirren erzeugen, das in immer polyrhythmischere Strukturen überführt wird, ohne dass Ant Orange das Gefühl von Panik vermitteln würde. Fluchtreflexe aktiviert er mit seiner Herangehensweise keine. Die gesamte Angelegenheit hat etwas von einer Entwarnung auf Bass-Fundament. Entspannte Nervosität herrscht sogar in der aufgekratztesten Nummer „All In”. Spannung entsteht darin durch das Sample „And we goin’ out in the clubs” mit seinen rasend schnell gesprochenen Worten, die phasenverschoben über dem vergleichsweise ruhigen Bass-Beat-Konstrukt irrlichtern. Ein bisschen wirkt es, als wolle Ant Orange mit diesem Kontrast einen Kommentar zur Clubmusik nach der Club-Ära liefern. Oder zumindest, man möchte ja nichts vorschnell herbeireden, ein Nachdenken in Rhythmus und Klang darüber, was aus dem Nachtleben wird unter verschärften Hygieneregeln und Luft, die unter generalisiertem Aerosol-Verdacht steht. Was You’re Super in Diagonal ganz gewiss vollbringt, ist, der Bassmusik einen aufregend gelassenen Dreh zu geben, einen leicht exzentrischen zudem. Für beides sind Briten bekanntlich Experten. Die wortwörtlich schräge Poesie des Albumtitels fasst das wunderbar bündig zusammen. Und einen Raum, in dem sich dazu wird tanzen lassen, gibt es bald hoffentlich auch wieder. Tim Caspar Boehme

Autechre – Sign (Warp)

Die beiden Briten Rob Brown und Sean Booth fügen der perfekten Symbiose aus Label und Künstler*in mit ihrem neuen Album Sign ein weiteres Kapitel hinzu. Aber nicht nur Warp wäre ohne die beiden IDM-Avantgardisten schlichtweg undenkbar. Ihre Alben Incunabula, Amber, Tri Repetae und zahllose Singleauskopplungen sind nicht weniger als ein Stück moderne (elektronische) Musikgeschichte. Sign fühlt sich dabei nach ihrem gigantischen und höchstgradig komplexen Output der letzten Jahre wie eine persönliche Befreiung an. Autechre wandeln auf diesen elf Tracks zwar wie eh und je zwischen Genie und Wahnsinn, unendlicher Leichtigkeit und melancholischer Tiefgründigkeit; auch werden jegliche Konventionen wieder einmal gebrochen und das Zusammen- bzw. Gegenspiel zwischen bzw. aus Mensch und Maschine bis in die Extreme ausgereizt. Doch zugängliche Titel wie „si00” und „Au14” lockern, geschickt zwischen monumentalen wie mystischen Ambient-Weltwundern („F7”, „esc desc”, „r cazt”) platziert, das Gesamtbild spürbar auf und tragen mühelos durch das über 50-minütige, filigran orchestrierte Gesamtwerk aus Computer- und Maschinenfunk. Man hört übrigens, dass sich zu Sign noch dieses Jahr ein weiteres Album gesellen soll. Gute Nachrichten gibt es scheinbar also auch 2020 noch. Andreas Cevatli

Beatrice Dillon – Workaround (PAN)

Die Presse überschlägt sich. Vom Guardian bis DJ Mag sind Schlagzeilen wie „Ein Meisterwerk” zu lesen. Und fürwahr: Workaround, das Solo-Debütalbum der britischen Künstlerin Beatrice Dillon, ist singulär und wirkt mit einer minimalen, fein arrangierten Tiefe, die nicht viele Produzent*innen zeitgenössischer elektronischer Musik ihr Eigen nennen können. Jeder ihrer 14 Tracks ist fasziniert von der puren Kraft des Rhythmus – egal ob er zwölf Sekunden oder knapp sechs Minuten dauert. Als Gäste hat die in London ansässige Produzentin Musiker wie den Tablaspieler Kuljit Bhamra, Pharoah Sanders‘ Bandmitglied Jonny Lam, den senegalesischen Koraspieler Kadialy Kouyaté, die Cellistin Lucy Railton sowie befreundete Produzent*innen wie Laurel Halo, Untold und Batu willkommen geheißen, um Workaround musikalische Perspektiven einzuhauchen, die sich geschmeidig mit den ihrigen vereinen. Die so entstandene Musik ist minimal und scheinbar einfach. Wer ihr aufmerksam zuhört, entdeckt aber zwischen den Grooves und Sounds einen Raum, dessen Zauber nur dann entsteht, wenn seine Schöpferin detailverliebt die richtigen Nadelstiche setzt. Dank ihnen entsteht eine Komplexität mit minimalen Mitteln, die besonders bei großer Lautstärke eine fesselnde Dynamik entwickelt, in der Dub-, Jazz-, Jungle- und Techno-Partikel bei 150 BPM schaukeln und eine hypnotische Atmosphäre gestalten, die selbst in abstrakten Momenten bannt. Zu allem tanzen ebenso minimal gesetzte Tabla-Fragmente, Saxophonspiel und Cello-Klänge, als würden sie fest zum Kanon der Clubmusik gehören. Skelettierter Jungle-Tech mit intellektuellem Tiefgang, der ohne Effekthascherei radikal knallt. Michael Leuffen

Conceptual – Null Respekt (Warm Up)

Hinter Conceptual steckt Simone Scardino, der zudem zusammen mit Mattia Prete bereits seit den frühen Zehnerjahren das Duo Beat Movement betreibt. Techno bildet für beide die große Überschrift ihres Schaffens, aber nicht auf puristische oder gar engstirnige Weise. Null Respekt stellt nun Scardinos persönliche Untermauerung dieser Haltung dar, über zehn Stücke wird Techno auf sehr unterschiedliche Weise durchdekliniert – immer mit dem Anliegen, auch Entwicklungen voranzutreiben. Der Opener des Albums startet überraschend und extrem gelungen mit einem erst analog anmutenden, Drone-artigen Synthie-Sound, der sich zunehmend in Richtung verzerrtem Digital-Cello öffnet, um dann in einem Breakbeat/Four-to-the-Floor-Hybrid aufzugehen. Nach dreieinhalb Minuten scheint alles vorbei, aber nach einer kurzen Generalpause geht es noch einmal energetisch-brachial weiter – was für ein cooler Start und Gegenpol zu den lauen Ambient-Openern auf vielen heutigen Techno-Alben! Danach schraubt Conceptual das Energielevel zurück, oder besser gesagt, er formt die Härte des ersten Stücks um in Schnelligkeit. Der Titel „Basilisk” ist sehr passend gewählt, tatsächlich ist der Track luftig und schlank, dürfte laut und tief in der Nacht aufgelegt aber einen großen Effekt auf anspruchsvollen Techno-Dancefloors erzielen. Stuck Nummer drei widmet sich dann einer Verarbeitung von Bass Music und Dub unter dem Retrofuturismus-Brennglas. Das folgende „Blue Spirit” wiederum ist einfach ballernder Techno, wobei auch dieses Stück von einem Sounddesign lebt, das immer einige Schritte neben dem Hauptpfad der Community wandert. Und so geht es weiter – ruhigerer Techno folgt, danach ein Ethno-Tech-Experiment, dann wieder ravige Selbstkontrolle, die die Lust oft mehr befeuert als das Voll-auf die Zwölf-Prinzip, dann eine Art finales Industrial-Triptychon, das die Stimmung des ersten Tracks aufgreift. Fast allen Stücken sind schabende, knirschende Sounds im Rhythmus-Geflecht gemeinsam, die den Eindruck von Rauheit und einer hintergründigen Härte noch verstärken. Der Albumtitel soll übrigens eine gewisse Traurigkeit Scardinos zum Ausdruck bringen, die er beim Umgang etlicher Akteure in der Clubwelt mit Techno empfindet. Mathias Schaffhäuser

DJ Python – Mas Amable (Incienso)

Wer’s noch nicht mitbekommen hat: DJ Python ist der New Yorker Brian Piñeyro, der mit seinem Debütalbum 2017 den Deep Reggeaton – wie er ihn selbst nennt – erfunden hat. Auf selbigem mischte er als erster Klänge aus Ambient, Techno und IDM mit Dembow-Rhythmen (prominentestes Beispiel dafür: Luis Fonsis „Despacito”). Musikjournalist*innen würden behaupten, dass Piñeyro „es mit diesem Album geschafft hat”. Soll heißen: weltweite Gigs und Einträge in Endjahreslisten folgten prompt. Sein zweites Album Mas Amable verfolgt diese Idee und geht noch einen Schritt weiter. Die acht Tracks mit durchgehend (!) 92 bpm fallen besonders durch die geringe Variation an Sounds und Samples auf. 48 Minuten zusammenhängende, sehr perkussive Tracks, meditative Beats und leicht variierende Rhythmen machen das Album zu einem hypnotischen Trip. Die Übergänge zwischen den einzelnen Titeln sind meist sehr subtil und unauffällig. Wer kurz denkt, seit 20 Minuten denselben Track zu hören, dem sei verziehen. In der zweiten Hälfte wird das ganze etwas aufgelockert durch den gesprochenen Text von LA Warman, die etwas von Hoffnung, Sehnsucht und Emotionen säuselt, und von harmonischen, mystisch-optimistischen Soundwolken, die die teils etwas zu repetitiven Rhythmen und minimalistischen Tracks etwas verfeinern. Keine übergroßen Synthesizer-Akkorde, keine Bass-Drops oder andere billige Effekthaschereien: Deep eben. DJ Python zeigt auf Mas Amable, wie viel Variation doch in einer so begrenzten Auswahl an Sounds stecken kann und wie viele spannende Dinge beim Aufbrechen von Genregrenzen immer wieder entstehen können. Besonderes Schmankerl für die Isolation und witziges Gimmick: Das Album ist mit einer Video-Animation eines brennenden Kamins unterlegt auf YouTube zu finden. Christoph Umhau

DVS1 – Beta Sensory Motor Rhythm (Axis)

Kaum ein DJ besitzt so viel Respekt und Ansehen in der Techno-Szene wie Zak Khutoretsky alias DVS1. Der aus St. Petersburg stammende und in Minneapolis aufgewachsene Musiker hat sich lange Zeit gelassen mit seinem ersten Album. Eine lange Karriere als Veranstalter von (illegalen) Raves bot kaum Gelegenheit, sich auch als Produzent den eigenen Ideen zu widmen. Erst als er nach einem gescheiterten Club-Projekt aus der Not heraus einen Teil seines Soundsystems verkaufen musste, fand er die nötige Zeit dazu. Dass die ersten Releases dann direkt bei Klockworks und Transmat erschienen, war der ideale „Türöffner”, wie er selbst sagt. Dass sein Album nun bei Jeff Mills’ Axis Recordings herauskommt – ganz ohne Vorankündigung und viele Worte – passt zur straighten Handschrift des Künstlers, der sich noch nie viel aus Personenkult im Techno-DJ-Dasein gemacht hat. Im Interview mit der Groove stellte DVS1 einst fest: „Ich habe nie Techno gemacht, weil es angesagt war oder weil ich berühmt werden wollte. Techno ist meine erste Liebe, meine Familie”

Das Album vertritt diesen ehrlichen, puristischen Ethos genauso wie er selbst. Beta Sensory Motor Rhythm verschreibt sich weder House noch Techno komplett, sondern ergründet wie die Labels HUSH und Mistress (beide unter Khutoretskys Führung) einen Grenzbereich dazwischen. Dass der hier nicht mit Tech-House zu beschreiben ist, sollte jedem klar sein, der DVS1 schon mal hat auflegen sehen. Zur Energie in seinen Sets meinte er mal: „In jedem Moment könnte etwas schiefgehen, in jedem Moment könnte die Welt in die Luft fliegen, aber ich halte sie zusammen.” Ein ähnliches Momentum erschaffen auch die Tracks auf seiner LP.

Oft finden sich die Elemente schnell zusammen: bereits zu Beginn eines Tracks wirft DVS1 einen hypnotischen Synth-Lead in den Mix, an dem sich dann das meist analoge Rhythmusgerüst abarbeiten darf. Mit bemerkenswerter Präzision halten sich die Kräfte von Chaos und Ordnung dann in etwa die Waage. Da kann der dubbige Opener „Alpha Theta” unter Umständen gleichzeitig zurückhaltend und druckvoll klingen, stiftet der karg-kühle Lead-Loop von „Drifter” zwar Unruhe, wird aber von den verheißungsvollen Pads liebevoll umhüllt, und selbst das energisch nach vorne strebende „Delta Wave” mit seinen trippigen Stabs darf sich auf warm lodernden Subs abpolstern.

Obwohl die Intensität der Platte konstant anschwillt und gegen Mitte der Laufzeit die Techno-Kompassnadel einen deutlichen Ausschlag bekommt, besteht ein Gefühl der ständigen Kontrolle. Selbst wenn es heiß hergeht, die Percussions peitschen und sich schräge Synths in die Höhe schrauben, hält DVS1 das Ruder in der Hand und zwingt den Groove zurück in die Bahn. Das lässt die Tracks nur noch lebhafter wirken, als müsste man ständig an den Zügeln ziehen, um alles noch zusammenzuhalten. Und obwohl die Stücke allesamt stark Loop-basiert arrangiert sind, kommt kein Hauch von Stagnation auf. Einige übergreifende Kern-Elemente tragen die Energie auch über längere Spannungsbögen konstant weiter. Doch wo andere Produzent*innen auf langsam aufbauende Arrangements setzen, stellt DVS1 den Groove meist direkt und schlicht in den Raum. Er entfaltet sofort eine hineinsaugende Wirkung, die mit weiteren Schichten nur noch mehr an Dynamik gewinnt. Einen Genre-Stempel möchte man der Platte ungern aufdrücken, denn ist es vielmehr die zurückgenommene und trotzdem unbestreitbar kraftvolle Präsenz des Künstlers, die sich in seiner Musik widerspiegelt. Leopold Hutter

Eartheater – Phoenix: Flames Are Dew Upon My Skin (PAN)

Bill Kouligas und sein Label PAN sind immer wieder für eine Überraschung gut. Nicht dass es außergewöhnliche wäre, dass ein neues Eartheater-Album auf PAN erscheint. Ebenso ist es nicht erstaunlich, dass die in New York lebende Künstlerin neue Songs und nicht experimentelle Tracks produziert hat. Und dennoch: Phoenix: Flames Are Dew Upon My Skin markiert eine frische, in sich gekehrte Wendung im Werk der US-Amerikanischen Musikerin, Komponistin und Performancekünstlerin. Im Mittelpunkt steht wieder, wie schon in früheren Alben wie RIP Chrysalis, die Gitarre. Als Nukleus von Songs, die keine klassischen Songs sein wollen. Als Rettungsanker für tragisch emotionale Kompositionen, die den Song nur als Schimäre ausstellen. Als Gattungsform ohne Form. Man könnte alles als träumerisch modernen Folk bezeichnen, der Ambient, Shoegaze und zittrige Elektronik sowie Klassik vereint, ohne jemals einem Stil Eindeutigkeit zu gewähren. Über allem steht Pop. Ganz groß. Mit viel Melancholie ausgemalt. Vielleicht die größte Pop-Platte, die PAN je veröffentlicht hat. Feminin, digital und dann doch wieder so Lagerfeuer. Alles in Isolation selbstkomponiert, während eines Künstlerstipendiums in Saragossa, Spanien. Später aufgenommen allein und mit der Hilfe von Freund*innen wie dem beachtenswerten New Yorker Duo LEYA, die sensibles Camp-Harfen- und Violinenspiel beisteuerten. Für die leisen orchestralen Momente schrieb Eartheater zudem Violinenpassagen, die vom spanischen Ensemble de Cámara eingespielt wurden. All das verwebt sie minimal mit ihrem Gesang und kreiert so eine durchgehend intime Stimmung, die ihre zwischen opernhafter Höhe und samtiger Tiefe schwingende Stimme bestimmt. Das wundersame an Phoenix: Flames Are Dew Upon My Skin ist aber, dass das Album schnell Vertrauen aufbaut. Auch bei Geschmäckern, denen allzu artifizieller Pop nicht behagt. Stets vorausgesetzt, dass dem Album eine aufmerksame Chance gewährt wird. Denn nur dann entsteht eine Freundschaft mit Eartheaters sensibel-offener Künstlerseele, die sich hier trotz artifizieller Verpackung sehr apodiktisch entriegelt. Michael Leuffen

Hodge – Shadows In Blue (Houndstooth)

Inspiriert von seiner Liebe zu Pflanzen und dem Gärtnern, Science Fiction, alten Progrock-Albumcovern und, nicht zuletzt, Raves – so beschreibt Hodge selbst sein Debütalbum, das nun nach einer Reihe von stark Dancefloor-orientierten Maxis auf Houndstooth erscheint. Und diese neu gewonnene Ruhe, die Organizität, die man mit Gartenarbeit und 70er Psychedelic assoziiert, scheint durchaus durch. Sei es in den träumerisch verdroneten Eröffnungsstücken „Canopy Shy” und „The World Is New Again” oder der so verspielten wie erhabenen Electronica von „Shadows In Blue“. „Lanacut” und „Sol” wiederum tauchen tief in in dystopisch anmutende Ambient-Zukunftswelten. Aber natürlich kommt auch der Rave-Aspekt nicht zu kurz, etwa im technoid nach vorne preschenden „Ghost Of Akina”, dem upliftenden Sonnenaufgangs-Sound von „Cutie” oder den rituell-hypnotischen Percussion-Kaskaden von „Lanes”. Am Ende landen wir dann wieder im Garten, nämlich bei „One Last Dance”, einem Track, der mit verwehten Fieldrecording-Atmosphären das so abwechslungsreiche wie überzeugende Album beschließt. Tim Lorenz

Kate NV – Room For The Moon (Rvng Intl.)

Vor zwei Jahren konnte man die Moskauerin Kate Shilonosova alias Kate NV auf ДЛЯ FOR noch in verspielten Abstraktionen erleben. Computerstimmen, Synthesizer und Marimbas, alles sehr menschenfreundlich im Einsatz. Die Synthesizer und Marimbas hat sie jetzt auf ihrem Album Room for the Moon reaktiviert. Geändert hat sich lediglich das Setting. Mehr Songformat, mehr klare Verweise auf Vergangenes und vor allem mehr Instrumente. Saxofon, Gitarre, Bass und Schlagzeug lassen die Achtziger wieder auferstehen in fein gesponnenen New-Wave-Arrangements, die ihre Post-Punk-Anleihen eher still und weiterhin spielerisch mit allerhand untypischen Details ausschmücken. Flöten etwa dürfen ebenfalls sein. Statt Computer-Gesang nutzt Kate NV diesmal ihre eigene Stimme, mutmaßlich unbearbeitet, in so unterschiedlichen Sprachen wie Japanisch, Französisch, Englisch und Russisch. Manchmal genügt ein Wort wie „Sayonara”, um eine ihrer überraschend lichtdurchfluteten Nummern zu tragen. Trotz Mond im Titel und eher mit Nächtlichem assoziierten Verweisen ist dies eine Platte, die dem Erdtrabanten bevorzugt bei Tage Raum ermöglicht. Und die Vergangenheit ist bei Kate NV keine Untote, deren Modergeruch man überdecken muss, sondern entfaltet als recht frei imaginierte Größe ihr sehr gegenwärtiges Eigenleben. Tim Caspar Boehme

K-Lone – Cape Cira (Wisdom Teeth)

Laue Brisen, Vogelgezwitscher, ruhiger Pulsschlag. Wer die ersten Releases von K-Lone kennt, würde diese Assoziationen nicht unbedingt mit dem schwer rollenden Sound zwischen Bassmusik und House in Verbindung bringen. Auf der anderen Seite führte der Produzent mit dem Track „Woniso” der EP On Line (Vol. 1) schon in die Klanglandschaft, die er auf seinem Debütalbum umfassend ausbaut. Mit Cape Cira zieht er in sanften Tönen eine dichte Leinwand auf, hinter der es hell und warm pulsiert. Auf entspannten Synthesizer-Wellen tummeln sich elektronisch erzeugte Percussion und Field-Recordings von Vogelgezwitscher. Angeschoben werden die Tracks teilweise von zurückhaltenden 4/4-Kicks und gebrochenen Beats. Bei anderen entsteht die Dynamik allein durch die reichen Melodien. Zusammen mit Titelnamen wie „Cocoa” oder „Palmas” fördert K-Lone die Vorstellungsreise auf eine Insel bei warmem Sonnenschein. Das klingt nach Klischee, muss aber nicht negativ sein. Ein Klischee, etwas Vertrautes, kann dabei helfen, sich zu entspannen. Manchmal helfen vertraute Fantasien, um sich durch mitteleuropäische Winter zu bringen, aus einem Loch herauszufinden oder zumindest kurz abzuschalten. Das balearische Album des Produzenten aus England ist ein behutsam packendes, das nicht langweilig wird. Dem einen oder der anderen kann es vielleicht etwas Frieden geben. Muss ja nicht auf einer Traumreise in die Karibik sein. Wo wir ihn finden, bleibt unserer eigenen Vorstellung überlassen. Philipp Weichenrieder

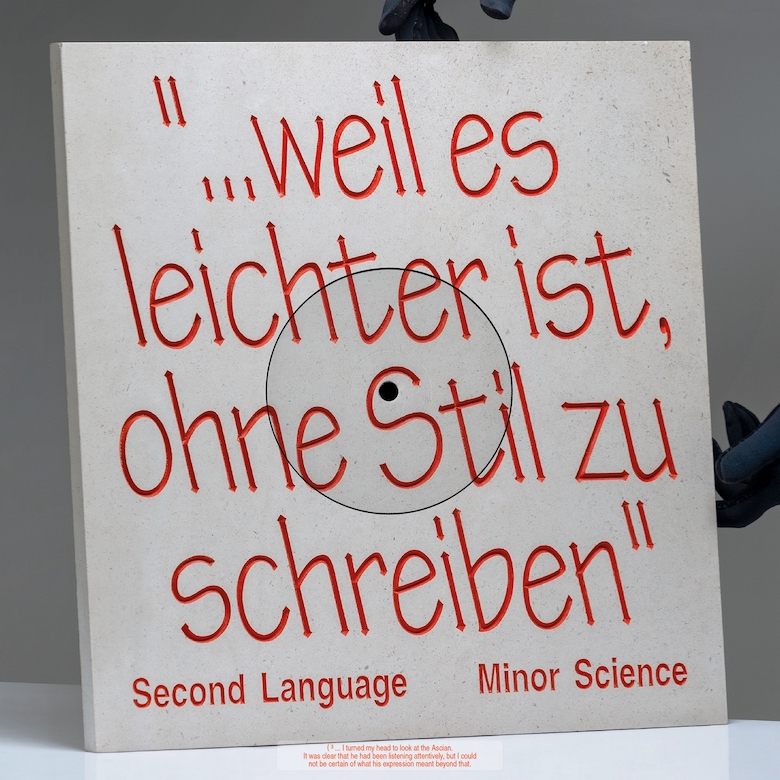

Minor Science – Second Language (Whities)

Minor Science führt auf seinem Debütalbum konsequent fort, was er seit 2014 auf mehreren Maxis – vor allem auf dem Londoner Label Whities – entwickelt hat: Stark von Bass Music oder spätem Dubstep beeinflusste Tracks, die sich wenig um puristische Stil-Spielregeln scheren und sich vor allem durch eines auszeichnen: Ideenreichtum. Der, wie viele seiner Techno-orientiert musizierenden Landsleute, in Berlin lebende Brite schöpft dabei stark aus dem Fundus der 90er. Vor allem seine Synthesizer-Flächen und seine Vorliebe für sauberes und trotz einiger Härten und abgedrehter Ideen doch freundliches und aufgeräumtes Sounddesign zeugen von einer gewissen Zuneigung zu Trance- und Leftfield-Entwürfen aus dieser Zeit. Auf Second Language werden zudem fast alle Leinen in Richtung Club gekappt, das Album ist kaum Dancefloor-kompatibel (so man denn die gängigen Parameter von Clubmusik als Richtlinien akzeptiert).

Diese Loslösung manifestiert sich nicht nur in der Kürze der Tracks, sondern auch in der Wahl des Formats – Second Language erscheint als klassische LP, sprich: Die zehn Stücke sind zwangsläufig recht kurz, haben entsprechend wenig Platz auf dem Vinyl, was enge Rillen und Sound-Einbußen zur Folge hat und etliche DJs leider davon abhalten wird, die Platte aufzulegen. Außerdem tobt sich Minor Science in allen Groove-Bereichen aus, und zwar nicht nur von Stück zu Stück, sondern auch innerhalb der einzelnen Tracks.

„For Want Of Gelt” beispielsweise beginnt ruhig und sphärisch, führt dann einen Electro-Groove ein, ergänzt diesen bald durch typische Dubstep-Elemente und lässt dann im letzten Viertel die Drums komplett von der Leine, was in einem augenzwinkernden Drummachine-Solo zwischen Squarepusher und Billy Cobham endet – und das alles innerhalb von knapp viereinhalb Minuten. Die große Stärke von Second Language liegt aber nicht im Abwechslungsreichtum an sich, sondern darin, wie die Stücke dramaturgisch angeordnet und miteinander verbunden sind.

Beide Seiten der Platte vermitteln beim Hören ohne Skips und Unterbrechung den Eindruck, ein einziges langes Stück mit vielen unterschiedlichen Teilen zu erleben, dem eine ganz spezifische, fließende Struktur innewohnt. Durch diesen Flow gewinnt Second Language eine hohe bildhafte und geradezu erzählerische Kraft. Die Assoziation „Soundtrack ohne Film” drängt sich da natürlich schnell auf, aber mehr noch lässt das Album an ein Hörspiel denken, das auf den Grooves und der Dynamik der Musik segelt.

Die Bilder entstehen im Realen wie im hier assoziierten Hörspiel im Kopf, es bedarf gar keiner Visualisierung. Darüber hinaus hat das Album aber auch auf ungewöhnlich intensive Weise die Kraft, eine metasprachliche Geschichte assoziativ und Tagtraum-verwandt ohne Text und Gesang entstehen zu lassen. Allerdings sollte man diese Geschichte nicht im Titel suchen und sich nicht zu sehr von Werbetexten und schon erschienenen Besprechungen des Albums beeinflussen lassen, die auf das Auseinandersetzen mit einer neuen (Zweit-)Sprache abzielen, dem jeder, der sein Geburtsland verlässt, in der Fremde ausgesetzt ist. Diese Thematik wird durch die Tracks nicht mehr angetriggert als jede andere Kopfkino-Story. Go with the flow ist hier die weitaus bessere Hörempfehlung als die Orientierung an kursierenden Vorgaben – selbst wenn diese im Sinne des Künstlers sein mögen. Mathias Schaffhäuser

Moodymann – Taken Away (KDJ)

Phillip Sollmann – Monophonie (A-Ton)

Phillip Sollmanns Monophonie-Projekt ist das Ergebnis seiner langjährigen Auseinandersetzung mit ungewöhnlichen und historischen Instrumenten und Klangskulpturen – darunter die von Harry Parch, Hermann von Helmholtz und Harry Bertoia. Die freie Stimmung dieser Instrumente entzieht sich den harmonischen Gesetzmäßigkeiten, die die westliche Musik dominieren. So lässt sich die Musik auf Monophonie als anti-logozentrisch und somit politisch verstehen – schon seine frühen Tracks als Efdemin veröffentlichte Sollmann schließlich bei Dial Records, wo man es sich seinerzeit zur Aufgabe gemacht hatte, antifaschistische Inhalte mit dem Dancefloor zu vereinen. Monophonie ist aber nicht nur in dieser Hinsicht Zirkelschluss, schließlich beschäftigte sich Sollmann doch bereits mit Computer- und Konzeptmusik, bevor er seinen ersten Technobeat produzierte und mehr oder weniger aus Versehen zu einem der bekanntesten DJs des Landes avancierte. Aus seinem Unbehagen mit Teilen der Clubkultur hat Sollmann nie eine Hehl gemacht, und schon auf New Atlantis, dem letzten Efdemin-Album, kündigte sich ein Paradigmenwechsel an: Die gerade Bassdrum wurde da mit ritueller Musik aus Asien gekreuzt und die Nähe zur eher avantgardistischen Minimal Music war nicht zu überhören. Minimal Music wäre wohl auch das passendste Etikett für Monophonie: Polyrhythmisch und reduziert liegt die Aufmerksamkeit allein auf den Klängen des eigenwilligen Instrumentariums, und obwohl sein Label zu Recht darauf hinweist, dass die Tracks dieses Albums eine durchaus psychedelische Wirkung entfachen, wirkt Sollmanns Produktion klanglich sehr analytisch und klar. Strenge Musik, die aber bald schon gar nicht mehr streng klingt. Nach der mikrotonalen Studie, die das Album eröffnet, fräst sich Liebe zur Clubmusik nach und nach in die Stücke: Das Ergebnis ist eine akustische Minimal Music, die beinahe tanzbar wird: You can take the boy out of the club, but you can’t take the club out of the boy. Christian Blumberg

Shinichi Atobe – Yes (DDS)

Es ist schon absurd. Hätten Miles Whittaker und Sean Canty, besser bekannt als Demdike Stare, im Jahr 2014 einfach die Suche nach dem mysteriösen japanischen Producer Shinichi Atobe aufgegeben, hätten wir nie erfahren, wie bereichernd und belebend seine Idee von House Music wirklich ist. Bis dahin war der in Saitama-City, der jüngsten Millionenstadt des Landes, lebende Künstler einzig und alleine durch seine Veröffentlichung Ship-Scope, die im Jahr 2001 auf dem legendären Label Chain Reaction veröffentlicht wurde, bekannt.

In Zeiten des gängigen Irrglaubens ständig erreichbar sein zu müssen, der konstant von sozialen Medien, TV und News verstärkt wird, wirkt auch die von Demdike Stare verifizierte Art des Kontakts zwischen Label und Künstler wie ein herzerwärmendes Relikt längst vergangener Tage. So gesehen positionieren sich beide Seiten als notwendiger Gegenpol eines hektischen 24/7-Lifestyles. Alle ein oder zwei Jahre schlendert Atobe also ganz gemütlich zum Postamt in seinem Bezirk und schickt ein Paket ins 5800 Kilometer entfernte Manchester. In diesem befindet sich dann eine schlichte CD-R und ein Blatt Papier mit den Track-Titeln. Und obwohl Yes sein nunmehr schon fünftes (Erfolgs-)Album auf DDS ist, lässt Atobe auch hier noch immer die Musik für sich sprechen, anstatt einen zirkusartigen Public-Relations-Marathon abzuziehen.

Yes beginnt ganz anders, als man es aufgrund des optimistisch anmutenden Titels erwarten würde. Das Album eröffnet mit mächtigen Synth-Wellen, deren Hüllkurven Atobe auf subtile, aber hörbare Weise moduliert. Wüsste man nicht, wem man hier zuhört, würde man wohl auf Dopplereffekt tippen. Doch je tiefer man in den Arpeggiator-Sounds versinkt, umso mehr wird klar, dass „Ocean 7” trotz der sich gemächlich aufbauenden Spannung keinen stürmischen Tag auf See symbolisieren kann. Dafür ist der Sound nach kurzer Eingewöhnung dann doch viel zu warm, wohltuend und enthusiastisch. Das könnte mitunter auch am Mastering von Rashad Becker liegen, der auf dem ganzen Album phänomenale Arbeit liefert, indem er die Höhen geschickt akzentuiert und es gleichzeitig schafft, die Bässe ihren pumpenden Job machen zu lassen.

Hinter den sechs Minuten und 54 Sekunden von „Lake 2” verbirgt sich weitaus mehr, als es den Anschein hat. Schon auf seinen vergangenen Alben spielte Atobe oft mit Piano-Sounds, die eine langjährige Tradition in der Geschichte der House Music haben. Dieser Ursprung liegt in Marshall Jeffersons Song „Move Your Body”, der die Geburtsstunde des Piano-House darstellt. Diese, beim Japaner jedoch minimalistisch eingesetzten Piano-Elemente, schleudert er durch Reverb, Delay oder Hall und arrangiert sie so geschickt, dass sie, und hier differenziert er sich eindeutig vom Genre, nur eines von vielen Bauteilen seiner Werke darstellen. Nie, und auch nicht bei „Lake 2”, beanspruchen einzelne Elemente die ganze Aufmerksamkeit für sich alleine. Vielmehr ist dieses Stück ein lobenswertes Beispiel dafür, wie man zahlreiche Spuren harmonisch mischen kann, statt Hörer*innen mit einzelnen Baustücken zu erdrücken. Getragen wird der Song zusätzlich noch von sanften Bleeps und in sich stimmigem Drum-Programming. So unglaublich schmooooooof!

Der rote Faden des Albums, nämlich die Piano-Chords, spielen auch im Title-Track „Yes” eine essenzielle Rolle. Ohne sich übermäßig profilieren zu wollen, kommen sie gemächlich zu den kontrastierenden, nämlich gefährlich spitz angefeilten 4/4-Hi-Hats und den etwas arbiträr wirkenden Rimshots hinzu. Die Grooves diktieren ohne große Anstrengung das Geschehen und zeigen genau, wie Atobe sich ein gelungenes Track-Arrangement vorstellt. Die Kombination der in sich geschlossenen Kreisläufe (Loops), wird nur dann zu einem stimmig Track, wenn man ihnen die nötige Zeit gibt, sich einzugliedern beziehungsweise wieder von dannen zu machen. Und das tut er wie kein Zweiter.

Künstlich forciert wird auch bei „Lake 3” und „Rain 3” nichts, wobei das eine ein perkussives Workout mit Neo-Trance-Einflüssen, das andere ein ebenso abstrakter wie verspielter House-Tune ist, der durch seine jazzigen Einflüsse glänzt. Trance-Vibes gibt’s dann auch gleich nochmal in Form des kurzen Interludes „Loop 1”, aber nach kurzem Arme in die Höhe reißen ist man dann doch zu gespannt darauf, wie die Reise wohl enden wird. Sie endet genau dort, wo sie auch begonnen hat. Bei den Wellen, ganz weit draußen im Meer. „Ocean 1” bringt allerdings keine zugige Meeresbrise mit sich, sondern die volle Ladung Pazifik-Funk. Die extrem gelungene Bass-Line kommt so unverfroren und direkt daher, dass man entweder nur den Kopf schütteln oder ihr aber einen dicken Kuss auf die Wange drücken will. Tendenziell eher Letzteres! Denn wie schon beim ganzen Album zeigt sich auch hier, dass die einzelnen Elemente nur so gut sind wie ihre Summe. Und die ist bei Atobe ziemlich hoch. So bleiben eigentlich nur zwei Dinge zu hoffen: Dass sich Künstler*innen am zurückhaltenden Japaner ein Beispiel nehmen und wieder vermehrt ihre Arbeiten statt ihre PR-Agenturen und Instagram-Profile für sich sprechen lassen. Und dass es Atobe bald wieder mit einem Päckchen zur Post verschlagen wird. Andreas Cevatli

Soft Boi – So Nice (Climate of Fear)

Man kennt ihn vornehmlich für sein Projekt Pessimist, vergangenes Jahr lieferte er als eine Hälfte von Boreal Massif zudem eines der besten elektronischen Alben des Jahres ab. Jetzt ist der Produzent Kristian Jabs unter dem Namen Soft Boi auf Dating-Apps unterwegs, verliert sich in den Oberflächen digital getrennter Körper. Wie die blecherne Telefonstimme vermuten lässt, mit der er seine apathisch vorgetragenen Texte spricht, waren die Erfahrungen dieses Soft Boi bisher wenig zufriedenstellend. Träge rhythmisierte Tracks mit unschlüssig um sich kreisenden E-Piano- oder Synthie-Streicher-Akkorden, in denen gelegentliche störrische Breakbeats für die größte Bewegung sorgen, lassen an eine penibel gesäuberte und kaum besuchte Lounge mit kalter Beleuchtung denken. Der menschlichste Aspekt an alldem ist der Bristoler Akzent, in dem Jabs seine Gedanken zum Nicht-Gelingen von zwischenmenschlichen Begegnungen artikuliert. Aber auch in der klinischen Mattigkeit der Arrangements hat diese mutmaßliche Geschichte eines Scheiterns etwas sehr Anrührendes. Auf ätzende Weise schön. Tim Caspar Boehme

The Bug ft. Dis Fig – In Blue (Hyperdub)

Zwei Großstadtbewohner*innen machen zusammen ein Album. Sie verwandeln Bevölkerungsdichte in Sound: rechthaberische Radler*innen, Flagship Stores, Geschwindigkeit, das Ausbleiben geteilter, durchtanzter Nächte. Die beiden, das sind The Bug und Dis Fig. Auf In Blue sind Idee wie auch die Mittel, die beide zur Umsetzung nutzen, so groß, dass ihr Sound alles karg werden lässt. Es wird Wüste. Zur Wüste gemacht mit den Werkzeugen zweier an Klangforschung interessierten und in Clubs sozialisierten Produzent*innen.

Und diese Werkzeuge sind die Knöpfchen über den Schriftzügen Delay und Echo. Sie vermitteln das großstädtische Ich der klanggewordenen Realität. „Around Me” lautet passenderweise der Titel des ersten Stücks. Es wirkt wie eine Ouvertüre Klassischer Musik. Wie ein Prisma zeigt es das Kommende. In der Ferne taucht eine Wand auf, noch ist es ruhig hier, doch der Sandsturm zieht auf. Dis Figs Stimme, verpackt in Echo-Wolken, zärtlich sprechend, wird präsenter und bringt metallen funkelnde Dissonanzen im Bass-Spektrum mit, bis diese wieder verhallen. Mit „Come” ist die Wand voll da. Heulendes Schleifen, Kopfnicker-Bass-Drum, surrende Saiten. Überhaupt rauscht und zupft es um die Beats und Harmonien. Oder ist das Verhältnis gar umgekehrt?

„Blue To Black” und „End In Blue” lauten die Brückenstücke, die den Spannungsbogen des Beginns bis zum Ende spannen. In beiden Tracks gibt es keine Dominanz zwischen Effekt und Ausgangston, beide sind undenkbar ohne einander. „Blue To Black” klingt düster in seinem Marsch-Rhythmus und seiner sirenenartigen Beklemmung. Das Schlussstück „End in Blue” hingegen löst die Gegensätze auf, es gibt weder Beklemmung, noch gibt es Angst oder Freude, es gibt eine Berührung, und die geht aus von Felicia Chens Stimme und vom allmählichen Verhallen der Signale. Jetzt ist wirklich alles eingeebnet.

Wüste bedeutet auf In Blue, der ersten Zusammenarbeit der in Berlin lebenden US-Amerikanerin Felicia Chen und des jüngst nach Brüssel gewanderten Briten Kevin Martin: ein eben gemachter Raum, keine Zukunft, keine Vergangenheit, nur Gegenwart. Dieser Sound, ein sensualistisches Schwirren, mag überraschen angesichts der zuvor geleisteten Arbeiten von Dis Fig und The Bug. Bei Erstgenanntem gibt es zumindest ein Vorspiel. Denn bereits in der Zusammenarbeit mit The Earth alias Dylan Carlson lotete Martin das Stoische aus. Die Langsamkeit, das Rauschen um des Rauschens willen, da allerdings noch in Übereinkunft mit extremen Gitarrenfeedbacks. In der Zusammenarbeit mit Dis Fig stülpt er die expressionistischen Zacken seines Œuvres als Techno Animal und The Bug zum ersten Mal komplett um.

Eine ähnliche Umkehrung vollzieht übrigens auch Dis Fig. War doch auch sie bisher vor allem durch weitaus rabiatere Tracks, Remixes und DJ-Sets bekannt. Musique concrète und Industrial, was von hartem Techno noch so rumliegt, Hip Hop, Schreie, das waren in etwa die key selling points ihres im vergangenen Jahr vielbeachteten Albums Purge. Die Dichte, für die nun beide Künstler*innen so bekannt sind, die ist auch da auf In Blue. Sie ist auch ebenso präsent wie in den jeweiligen Arbeiten zuvor. Nur ist sie eben runder, weicher, unmittelbarer. Alle harten Sounds kommen wie in Watte verpackt, etwa der Dancehall-Beat in „Blood”, die schiffssirenenhafte Bassline von „In 2 U” oder die Synthesizer-Muster von „Levitating”, die in ihrer frivolen Neugier sogar an Depeche Mode erinnern – nicht unbedingt die naheliegendste Referenz eines Albums von The Bug und Dis Fig.

All dem sei hinzugefügt: dieser Sound, dieser große Entwurf, er klingt nicht nur weich. Er hat schon auch mächtig Kick. Er ist Pop und Denken zugleich. Nach dem Philosophen Marcus Steinweg ist die Wüste „Schauplatz der fiebrigen Selbstvermittlung mit dem Nichts”. Um diese Formulierung in ihrer Tiefe zu durchdringen, gibt es Wege. Einer davon ist, viel zu lesen. Der andere: dieses Album hören. Christoph Braun

Dieser Beitrag ist Teil unseres Jahresrückblicks REWIND2020. Alle Artikel findet ihr hier.

![[REWIND2024] Die 20 Alben des Jahres](https://groove.de/wp-content/uploads/2024/12/9F82BC3D-96A7-4DBE-BB6F-03CE08EB1D8A-218x150.jpg)