Auch in Zeiten des Coronavirus erscheinen Alben am laufenden Band. Da die Übersicht behalten zu wollen und die passenden Langspieler für die Club-freie Zeit zu küren, wird zum Fulltime-Job. Ein Glück, dass unser Fulltime-Job die Musik ist. Zum Ende jedes Monats stellt die Groove-Redaktion Alben der vergangenen vier Wochen vor, die unserer Meinung nach relevant waren. Im zweiten Teil des Oktober-Rückblicks mit Glenn Astro, Legowelt, DJ Metatron und sechs weiteren Künstler*innen – wie immer in alphabetischer Reihenfolge.

Zu Teil 1 der Oktober-Reviews geht’s hier entlang.

Glenn Astro – Homespun (Tartelet Records)

Vor ein paar Jahren stand der House von Max Graef und Glenn Astro hoch im Kurs. Drums, die sich nach betrunkenen Schlagzeugern anhörten, rumpelnde Beats und eine sich an Jazz orientierende Freiheit im Arrangement. Das sorgte zwischenzeitlich für frischen Wind im Einerlei einer nach Innovationen dürstenden House-Szene. Nach Homespun ist aber alles anders. Kaum noch spürt man hier den Vintage-MPC-Beatbastler Glenn Astro. Stattdessen präsentiert er sich nun als formidabler elektronischer Musiker. Das wird gleich auf dem Titeltrack mit Schulfreund und Vokalist Ajnascent deutlich. Gefühlvolle, entschleunigte Melodien und Rhythmen wabern hier entrückt und doch präsent um die schöngeistig wärmende Männerstimme. Wem das im ersten Moment zu poppig klingt, gibt der Platte ihre kompletten 45 Minuten Laufzeit und wird dann bestimmt auf Replay drücken. Denn auch wenn die Tracks auf Homespun mehr als Songs funktionieren, anstatt sich der DJ-Funktionalität unterzuordnen, so bieten sie reichlich thematische Abwechslung, einfallsreiche Instrumentals und jede Menge veritabler, zukunftsgewandter elektronischer Undergroundsounds, vom kosmischen Funk eines „Naturals (Transcendental Mix)” bis zum dubbigen „Slow Poke Flange”. Astro hält dem Groove dabei stets die Treue, schlägt aber auch überzeugend Haken in Richtung R’n’B, nur um dann wieder rhythmisch komplexe (und völlig konkurrenzfähige) Electronica im Stile von Floating Points letzter LP oder gar dem großen Vorbild Aphex Twin abzuliefern. In allen Belangen also eine beachtliche Verbesserung bzw. Weiterentwicklung für Glenn Astro als Künstler, der sich hier vom Beatfrickler zum Electronica-Produzenten mit gereifter Handschrift gemausert hat. Leopold Hutter

HHY & The Kampala Unit – Lithium Blast (Nyege Nyege Tapes)

Fans von Outsider-Dance-Music ist Nyege Nyege Tapes natürlich längst ein Begriff. Eklektisch, unorthodox und perkussiv sind ausnahmslos alle bisherigen Releases, die sich von Singeli (das ist afrikanischer Hyperspeed-Footwork) bis zu Doom-Noise spannen. Doch egal, ob man mit dem afrikanischen Kollektiv schon vertraut ist oder eben (noch) nicht: mit Lithium Blast von HHY & The Kampala Unit steht das futuristischste und subversivste Release des Jahres an. Pauken und Trompeten inklusive. Jonathan Uldiel Saldanhas Sequencing und Soundprogramming, Omutabas exzessives Live-Drumming und Florence Lugemwas mitreißendes Trompetenspiel formen eine fantastische Klangwelt, die von der ersten bis zur letzten Sekunde des Debütalbums in den Bann zieht. Geschickte Tempowechsel und Trommelfeuer kombinieren die drei Musiker mit Sci-Fi-Experimentalsounds und schrillen Rave-Synths, lassen sich wiederholt von Omutaba am Horn zum Höhepunkt leiten, nur um an diesem mit dem Arrangement zu brechen, es umzugestalten und von vorne beginnen zu lassen. Wem Mark Ernestus vs Konono No. 1 respektive Shackleton vs Kasai Alstars auf Congotronics von 2010 noch etwas sagt: Lithium Blast rockt sogar noch härter. Andreas Cevatli

Johannes Volk – The Lost Capsule (Axis)

14 Jahre nach seinem Debüt auf dem Axis-Sublabel 6277 kehrt der im Umfeld der Frankfurter Technoszene sozialisierte Producer Johannes Volk nach rund 30 EPs für Imprints wie Sistrum, Cocoon, Token und sein eigenes Label Exploration auf Einladung von Jeff Mills zu dessen Advanced-Techno-Projekt The Escape Velocity und damit zur Homebase zurück. Gar nicht unähnlich klingt kurioserweise der Plot, dem sein dort veröffentlichtes Konzeptalbum The Lost Capsule folgt. Dieses handelt von einer Raumschiffbesatzung, die sich in ferner Zukunft nach misslungener Kontaktaufnahme mit der Schwarmintelligenz einer unbekannten Zivilisation in den Untiefen des Alls verirrt. Nachdem sie ein Zeitportal entdecken, treten sie eine mehrtausendjährige Rückreise an, nur um bei ihrer Rückkehr festzustellen, dass sie statt ihres Heimatplaneten lediglich eine verlassene Kapsel auffinden. Auch wenn diese Sci-Fi-Parabel eine Fiktion ist, meint man, die Story so oder ähnlich bereits tausendmal gehört zu haben. Das geht an der Musik nicht komplett spurlos vorbei: Zwar sind einige der kinematischen Ambient-Tracks wie „Pass The Gates”, „Activation Of The Time Gate” oder insbesondere „Leaving The Planet” sehr gelungen. Dennoch lässt sich kaum behaupten, dass Volk den Warp-Antrieb hier generell neu erfunden hätte. Selbst „Comic Acrobatics”, der einzige der elf Tunes auf The Lost Capsule mit einem echten Groove, bleibt hinter seiner zweitjüngsten Veröffentlichung, der tollen Extra Dimensions auf Running Back, weit zurück. So wirkt Volks Detroit-Listening-Album trotz manch guter Momente insgesamt leider etwas zu blutleer. Harry Schmidt

Wir konnten zu diesem Release leider kein reibungslos einbindbaren Hörbeispiele finden, Google ist euer Freund!

Koraal – La Casa del Volcán (Nous’klaer Audio)

Lanzarote – die windige, vulkanische Insel der Kanaren, auf der sich zu den schroffen Felsen Kakteen, Palmen und versteckte Höhlen mit sogar bei Schwarzlicht leuchtenden Krebsen gesellen. Dieses Spiel zwischen archaischen, lebensfeindlichen Steinformationen und grünen und blauen Oasen ist wesentlich für die besondere Atmosphäre dieses Ortes. Der Katalane Oriol Riverola (John Talabot) debütiert unter dem Alias Koraal (niederl. für Koralle) auf dem Rotterdamer Label Nous’klaer Audio mit einer bezaubernden Hommage an ebendiese (spanische) Landschaft. Es ist sein bisher erst zweites komplettes Album nach dem 2012er Fin. Ähnlich, aber doch anders als dieser deephousige Klassiker ist nun sein neues Machwerk. Beruhigende, hypnotisierende Rhythmen, sanfte Drones wie eine leichte Brise an einem lauen Sommerabend fließen dahin und evozieren die Bilder eines Ortes, der zugleich zeitlos und vergänglich scheint. Tribal-Ambient und House in einer äußerst ausgewogenen Form, mal etwas spacig, mal besonders dubbig oder auch sehr minimalistisch. Man hört den halligen Sound der Grotten und Höhlen von Lanzarote beim Anschlagen der Percussions (z.B. Marimba-Klänge). Wird im Verlauf der Spielzeit etwas schneller und lädt ein zum imaginierten, gediegenen Höhlen-Rave. Nach acht Jahren endlich, endlich wieder eine musikalische Überraschung von Talabot. Lutz Vössing

Legowelt – Unconditional Contours (OUS)

Reihen um Reihen obskurer Synthesizer, manche so selten, dass er noch nie ihren Klang, noch nie auch nur die Namen gehört habe. So schildert Danny Wolfers seinen Besuch im Schweizer Museum für elektronische Musikinstrumente (SMEM), das den Soundzauberer Anfang 2019 als ersten Künstler für das hauseigene Playroom-Projekt geladen hatte. Mit weit über 5000 Synthesizern, E-Orgeln, Drum- und Effektmaschinen, der derzeit wahrscheinlich umfassendsten Sammlung tongebender elektronischer Gerätschaften auf dem Planeten, gewährte das Museumsarchiv freie Hand bei der Auswahl der Werkzeuge sowie kreativen Gestaltung der Produktionen, die Wolfers nun unter dem Titel Unconditional Contours als Legowelt veröffentlicht hat. Wohlig warme Vintage-Vibes diffundieren durch die zehn Stücke des Albums, jedes mit einem anderen Kasten komponiert, jedes stilistisch eigentlich am besten unter einem seiner minimalistischen und Electro-affinen Ambient-Aliases wie etwa Franz Falckenhaus, Nomad Ninja, Saab Knutson oder Klaus Weltman aufgehoben. Verwunschen legt sich gleich zu Beginn der „Unconditional Contours Memorymoog” um des Hörers Hirnmasse, driftet auf dunklen Flächen in Richtung Nachthimmel und fällt als Sternenregen zurück gen Erde. Die ganze Platte klingt wie ein bootlegged Videospielsoundtrack für VR-Brillen, mit denen alte Sega-Titel irgendwann zu pixeligen Trips ausstaffiert werden. Unglaublich greifbare Sounds erzeugt auch der Farfisa Syntorchestra in Track zwei oder der Sequential Circuits Prophet VS zu Beginn der B-Seite, bevor „These Phenomena Are Not Well Understood” die Sensibilität legoweltlicher Komposition im Leinwandformat aufzieht – dieses Gespür für ebenso simple wie perfekt arrangierte Melodien, für das Anschwellen sequenzierter Räumlichkeit. Spur um Spur. Was Wolfers in rund 34 Minuten aus diesen Geräten kitzelt, darf als ein weiterer Beleg dafür gelten, wie tief er nach nunmehr einem Vierteljahrhundert in sein eigenes Verständnis von Harmonie vordringen konnte, selbst wenn er auf ihn unbekannte Werkzeuge zurückgeworfen ist. Gänsehautmaterial. Nils Schlechtriemen

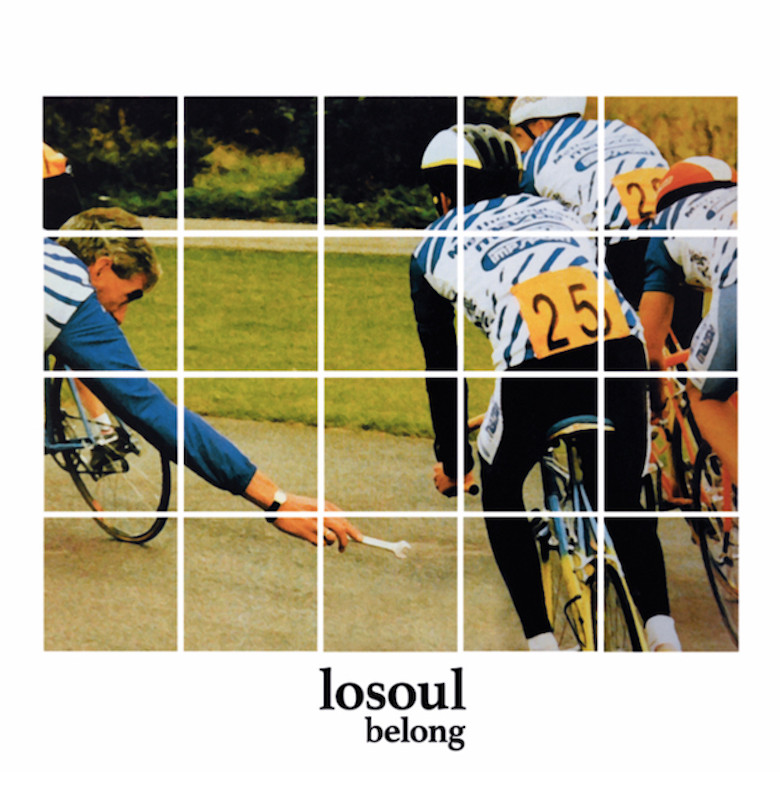

Losoul – Belong (Diggers Factory) (Reissue)

Peter Kremeier alias Losoul schuf die entrückendsten und ausdauerndsten Playhouse-Platten überhaupt. Tracks wie „Synchro” oder „Open Door” sind eine Meisterklasse in Clubhypnose. Als Projam baute Kremeier den Knaller „Into the Groove”, in dem er Prescription-mäßigen Deep House dekonstruierte und neu zusammenstrickte. Stricken ist gut, denn der Sound von Losoul läuft wie am Schnürchen: Repetitiver Maschinenfunk, der gleichzeitig trocken und sexy ist, hier Prince ein Ständchen singt, sich dort vor Bill Withers verneigt und im Kern von der romantischen Einsicht durchwirkt ist, dass wir alle ewig tanzen wollen, und das bitteschön bouncend. Dass Belong jetzt wiederaufgelegt wird, Losouls brillantes Album aus dem Jahre 2000, kann man nur beklatschen: Da wäre zum Beispiel „You Can Do”, das einen der sonnigsten Gitarren-Loops der Clubkulturgeschichte aufgehen lässt, „Overland” ist von von einem „Billie-Jean”-gestylten Tschu-Tschu-Tschu-Bass befeuert, es dampft, stampft, quietscht und jubiliert. Episches Tanzdrama, auch weil der Humor bei Losoul nie zu knapp kommt. Um das stilprägende Label Playhouse ist es derweil schon lange still geworden, und das nicht erst nach Heiko M/S/O Schäfers Tod vor dreieinhalb Jahren, der die letzten Veröffentlichungen überblickte, die aus dem Jahr 2011 und 2012 stammen. Dass das Re-Issue auf Two Dreamers (Vertrieb/Herstellung: Diggers Factory) in kleiner Stückzahl auf Vinyl neu erscheint, ist der Initiative von Alexandre Petit (Logistic Records) zu verdanken. Belong gibt’s in einer von Pole neu gemasterten und visuell überarbeiteten Version zu kaufen. Bjørn Schaeffner

Luke Abbott – Translate (Border Community)

(verschoben auf Ende November)

Nach einer sechsjährigen Auszeit in Sachen Soloalben, in der sich Luke Abbott vorwiegend Kooperationen, Soundtracks, Remixen und seinem Improvisations-Trio Szun Waves widmete, erscheint mit Translate nun das dritte Solowerk des Briten. Im Vergleich zu seinem Debut Holkham Drones taucht Abbot darauf tiefer in die jeweils die Stücke bestimmenden Stimmungslagen ein: Düstere Tracks werden ernster und schärfer konturiert, verspielte werden bunter und bekommen wie „Ames Window” einen Kick in Richtung angenehme Überdrehtheit. „Our Scene” birgt unter seiner Elektronika-Wave-Erstebene zugleich auch Pop-Qualitäten für Menschen, für die Pop nicht zwangsweise Gesang und Verwertbarkeitsparameter beinhalten muss. In „Earthship” würde sich dann keiner wundern, wenn plötzlich Ian Curtis als Gastsänger Auferstehung feiern würde, und das finale „August Prism” gerät zu einer Art Hoffnungshymne, bei der durch die jubilierenden Arpeggios eine unprätentiöse Art von Zuversicht weht – etwas, das Kunst in seltenen Momenten leisten kann und das gerade zur Zeit hin und wieder richtig gut tut. Und derart vielschichtig geht es weiter durch die Tracklist, was im Ergebnis zu einem Album führt, das nach dem ersten Durchhören nicht gänzlich erfasst und ins passende Genre-Regal eingeordnet werden kann. Darüber hinaus gelingt es Abbott durchgehend, klassische Synthie-Sounds und einen gewissen Retro-Touch wie selbstverständlich mit aktuellen Produktionsstandards zu verschmelzen, dadurch einen sehr dichten, einnehmenden Gesamtklang zu kreieren – die Movie-Score-Schule lässt grüßen. Überhaupt: Filmmusik! Oft wurde über Alben ja schon gesagt, dass sie wie der Soundtrack zu einem nicht existierenden Film klängen. Hier trifft diese Auszeichung unbedingt zu – „Translate” hat die Kraft einer guten Erzählung und sollte bei allen Score-Scouts ganz oben auf der Liste stehen. Mathias Schaffhäuser

Machinedrum – A View Of U (Ninja Tune)

Ach, da schau an. Hatte es Machinedrum alias Travis Stewart mit seinem letzten Pop-Versuch also doch nicht hingekriegt; Human Energy klang süßlich, überzuckert, teils gar stadionravig. Vor vier Jahren war das. Dennoch war klar: Stewart deswegen die Freundschaft zu kündigen, wäre albern. Schließlich ist der Produzent seit 20 Jahren einer der Innovatoren der Bassmusik und hat tolle Sachen gemacht. Das Album Vapor City von 2012 etwa, oder die ganzen Sepalcure-Veröffentlichungen zusammen mit Braille. Nun A View Of U. Und die Begeisterung muss raus. Yes! Diesmal gelingt es ihm. Die Tracks, darunter zahlreiche Kollabos mit singenden, rappenden, toastenden Stimmen, sie klingen, als wollten sie dem Hardcore Continuum etwas von der Schönheit des Pop erzählen (also fast die Inversion von Human Energy). Das instrumentale Titelstück bouncet wie verrückt hin und her zwischen Hip-Hop-Headbanging, geraden Zählzeiten und der Energie des Drum’n’Bass-Rhythmus. Alleine dieses Stück funktioniert auf dem im Wohnzimmer aufgebauten Autoscooter für eine Person wie auf dem Online-Rave der Wahl. In diesem Sinn versprüht Stewart zahlreiche Ideen. Die Soul-Stimme Rochelle Jordans legt einen Hallraum über die angreifenden Beats von „The Relic”, mit „Kane Train” gelingt dem Duo aus Stewart und dem auch aus Zusammenarbeiten mit Madlib bekannten MC Freddie Gibbs ein veritabler Party- und Twerk-Hit. „Sleepy Pietro” ist Hardcore-Frickelei mit versüßten Pianoharmonien zum Dranbleiben, während „Ur2yung” mit Hip-Hop und Bass über lichte Gegenden schwebt. Glücksgriff, so etwas wie ein neues New Forms: Underground für alle. Christoph Braun

DJ Metatron – Loops Of Infinity (A Rave Loveletter) (All Possible Worlds)

Je schlechter die Weltlage, desto tagesaktueller die Musik von DJ Metatron. Was der vormals vor allem unter dem Namen Traumprinz bekannte, anonyme und vermutlich aus Hannover stammende Produzent nämlich verspricht, ist nicht weniger als Entgrenzung, Erlösung und Ekstase in schwierigen Zeiten. Seine Releases sind durchdrungen von Motiven der kindlichen Unschuld, goldenen (Rave-)Zeitaltern und eindeutig christlich konnotierten Transzendenzversprechungen. Diese Musik will aus der Gegenwart aussteigen, sich in Embryonalhaltung zusammenrollen und am Daumen oder zumindest an ein paar bunten Pillchen nuckeln.

So auch auf dem ersten Album unter dem DJ-Metatron-Namen, Loops Of Infinity (A Rave Loveletter), das gleichermaßen unzeitgemäß wie zeitgeistig ist. Die Vierfach-LP wird von einer Vierfach-EP unter dem neuen Pseudonym The Phantasy begleitet, auf der sich der Produzent unter dem Titel Ibiza – nomen est omen – am Sound des Second Summer of Love abarbeitet. Loops of Infinity bedeutet gleichermaßen einen Bruch mit dem bisherigen Sound des DJ-Metatron-Projekts, wie es sein logischer Kulminationspunkt ist: Ein Opus Magnum, das diesen Titel verdient hat.

Neben einigen eher klassischen Breakbeat-Nummern dominiert Trance das Klangbild. Mal hard, mal soft – immer melancholisch. Selbst wenn gelegentlich die CGI-Delfin-Ästhetik der Dream–Dance-Compilations von anno dazumal aufgerufen wird, kippt das allerdings nur selten ins Kitschige über. Genauso wenig, wie es mit den müden Retro-Trance-Produktionen von Boston 168 und anderen Vollzeitnostalgiker*innen viel gemein hat. Obwohl natürlich dennoch aus allen Vollen geschöpft wird: Entkörperlichte Stimmen hauchen hier etwas von „energy”, dort etwas von „ecstasy”, die Kickdrum marschiert und die Arpeggien flattern davon.

Doch über all dem schwebt weniger die bloße Nostalgie als ein Gefühl der Trauer über das Verlorene, die Sehnsucht nach einem besseren Leben in der Vergangenheit. Das hat DJ Metatron mit einem Burial gemein, dessen hauntologische Auseinandersetzung sich zwar andere Genres – Jungle, UK Garage, 2-Step – als Blaupause wählte, in ästhetischer Hinsicht aber ähnliche Register bediente und obendrein durch die mangelnde Präsenz der Person hinter den Pseudonymen umso mehr Identifikationsfläche anbietet. Beide geben Halt und spendeten genau dadurch Trost, dass sie sich ihrer anonymisierten Melancholie voll hingeben.Es ist vielleicht also eine zuträgliche Ironie des Schicksals, dass die Peak-Time-kompatiblen Stücke von Loops of Infinity – unter den 29 Tracks sind das viele – in diesem Jahr nur selten im wirren Miteinander des Dancefloors und stattdessen allein im nicht-ganz-so-stillen Kämmerlein gehört werden. Denn dort entfaltet sich die emotionale Wucht dieser Musik vermutlich am meisten – in einer Einsamkeit, in der sich das Verlangen nach Entgrenzung, Erlösung und Ekstase in schwierigen Zeiten am dringendsten bemerkbar macht. Kristoffer Cornils