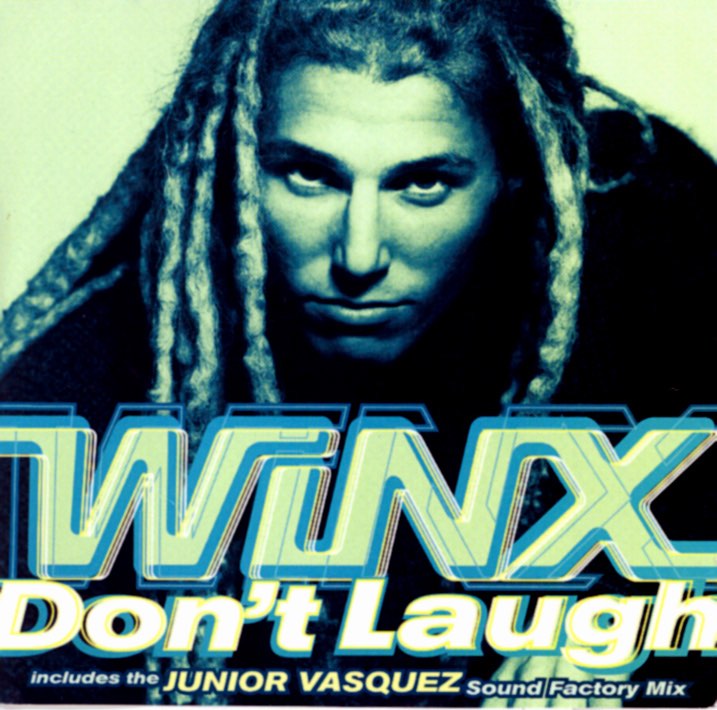

Josh Wink 1995 im Alter von 25 Jahren. Foto: Presse.

Diesseits der Trash-Demarkationslinie schafften es nur zwei Techno-Tracks in die höchsten Regionen der internationalen Charts. „Higher State of Consciousness“ von Josh Wink, dieser 303-Breakbeat-Techno-Hybrid aus dem Jahr 1995, ist der eine, „Born Slippy“ von Underworld der andere. Anlässlich des 25-jährigen Jubiläums seines Labels Ovum haben wir uns mit Josh Wink ausgiebig unterhalten.

Der 49-Jährige steht als DJ im Ruf, mit großer Zuverlässigkeit und viel Finesse zu liefern. Mit Leichtigkeit verbindet er in seinen Sets die unterschiedlichsten musikalischen Enden. Als Produzent ist Josh Wink nie um einen Drop mit großer Wirkung verlegen gewesen. Die große Konstante in seiner Musik ist die 303. Schon auf seinen ersten Platten in den frühen Neunzigern war das Instrument zu hören. Daran hat sich bis heute nichts geändert. Wie eine richtige Plattenfirma führt der Mann aus Philadelphia sein Label Ovum, das eben mehr ist als die übliche DJ- und Produzenten-Visitenkarte. Über 300 Veröffentlichungen sind über die Jahre zusammengekommen, das Spektrum reicht dabei von Bigroom-Produktionen bis hin zu experimentelleren Sachen. Helena Hauff, Shlomi Aber, Nu Era, Levon Vincent, Loco Dice oder KiNK sind nur einige, die sich in die Ovum-Diskographie eingetragen haben. Derzeit arbeitet Josh Wink an einem neuen Projekt, abseits von Techno. L.O.E. heißt es, zu erwarten sei Musik zwischen Soul und Hip Hop. Ein Josh Wink-Album gab es allerdings schon ewig nicht mehr – weil er an das Albumformat nicht mehr geglaubt hat und sich stattdessen lieber auf Singles konzentriert hat. Aber wer weiß, signalisiert er, die Musik dafür hätte er durchaus. Einen ausgiebigen Blick zurück, auf sein Leben in Philadelphia und seine jahrzehntelange Karriere, warf der US-Amerikaner in unserem mehr als zweistündigen Skype-Interview, mit dem wir den vorher vereinbarten Zeitrahmen locker sprengten. Was wir nicht wissen: Was wurde aus seinem Sohn, den er doch eigentlich von der Schule abholen wollte?

Josh, du bist in Philadelphia aufgewachsen, lebst noch immer dort. Inwiefern hat dich deine Kindheit und Jugend dort geprägt?

Josh Wink: Es gab da ein Erlebnis, das mein ganzes Leben prägte. Deswegen unterhalten wir beide uns auch gerade. Mit 13 Jahren war ich in einem Sommerferienlager. Einer der Betreuer sagte zu mir etwas richtig Dummes, wie das Jungs in dem Alter eben tun: „Wenn deine Hand größer ist als dein Gesicht, dann hast du Krebs.“ Ich hielt meine Hand vor’s Gesicht, in diesem Moment schlug er mir auf meine Hand. Das war natürlich nichts als ein dummer Streich, aber ich bekam einen Asthmaanfall und wurde ins örtliche Krankenhaus gebracht. Er fühlte sich fürchterlich schlecht, denn er glaubte, der Vorfall sei eine Folge seines doofen Streiches gewesen. So freundeten wir uns an. Es stellte sich heraus, dass er in der Stadt, wo das Sommerlager war, beim Radio als DJ arbeitete. Ich hing dann viel bei ihm im Studio ab und wollte ein bekannter Radiomoderator werden. Außerdem arbeitete dieser Typ auch noch als mobiler DJ. Ich ging bei ihm in die Lehre und lernte, wie man Lautsprecher, Plattenspieler, Verstärker und die Lichtanlage ins Auto packt, das Equipment aufbaut, Wünsche von den Leuten entgegennimmt und vor Publikum auflegt. Mit Turntablism hatte das nicht im Entferntesten etwas zu tun. Wir fadeten die eine 7″-Single aus und die andere ein, das war alles. Einmal pro Woche durfte ich neue Platten aus den Top 40 kaufen. Neben den Charthits hatten wir die Songs im Programm, die man auf Hochzeiten, Bar Mitzwas oder Sweet Sixteenth-Partys spielen musste. Doch schon bald wurde aus meinem Lehrmeister ein bekannter Radiomoderator in Philadelphia und New Jersey. Ich kaufte ihm dann mit meinem Ersparten einen Teil des Equipments ab. Nachdem ich nun zwei Technics-Turntables, einen Mixer und einige Platten aus dieser Sammlung besaß, brachte ich mir die ersten DJ-Basics bei.

Philadelphia kann mit dem Philly-Sound der Siebzigerjahre ja auf eine große Geschichte in Sachen Musik zurückblicken. Wie hast du das wahrgenommen?

Als der Disco-Sound richtig erfolgreich war, ich war damals erst sieben oder acht, nahm ich gar nicht wahr, dass diese Musik aus Philadelphia kam. Hier in der Stadt waren ja die Studios, Labels, Produzenten und Songschreiber ansässig, die Disco populär machten. Irgendwann kam ich dann aber mit der HipHop-Szene von Philadelphia in Berührung. Obwohl wir meiner Meinung nach die technisch besten DJs in der Stadt hatten, zum Beispiel DJ Jazzy Jeff oder DJ Cash Money, stand Philadelphia immer im Schatten von New York. Mit Schoolly D, Cool C und Steady B kamen einige der ersten Gangster Rapper von hier. Ich ging sehr gerne zu den DJ-Battles und Blockpartys, die in West Philly stattfanden. Damals wollte einfach jeder zu den Battles mit Cash Money und Jazzy Jeff. Weil auf diesen Partys auch viel Philly-Sound und Disco zu hören war, versuchte ich mehr über diese Musik zu erfahren und streifte regelmäßig durch die Plattenläden.

Hast du gezielt nach Disco gesucht?

Nicht ausschließlich, aber ich wollte alles über die verschiedenen Aspekte der Disco-Kultur wissen. Der Ansatz der Hip Hop-DJs war ja ein ganz anderer als der von Disco mit den nahtlosen Übergängen. Zum Begriff Breakbeats kam es, weil die HipHop-DJs mit zwei Kopien einer Platte ihre Lieblings-Parts verlängerten. Etwa 1986 stieß ich erstmals auf House-Musik bei meinen Streifzügen durch die Plattenläden. Über House begann ich mich für Beatmixing zu interessieren. Ich versuchte, das zu mixen, was ich in meiner Plattensammlung hatte: Rick Astley mit Michael Jackson, Run DMC mit Schoolly D, Kraftwerk mit Donna Summer oder Depeche Mode mit Gary Numan. Ich stand total auf den ganzen Synth-Pop-Kram – Human League, Duran Duran, Dead Or Alive, OMD, Heaven 17, Frankie Goes To Hollywood und so weiter. So eklektisch waren dann auch meine DJ-Sets auf Privat- oder Schulpartys.

Für Clubs dürftest du damals noch zu jung gewesen sein.

Klar, hier in Philadelphia musst du 21 Jahre alt sein, um irgendwo Einlass zu finden. Nur in Clubs konnte man aber House hören. Ein Job, zum Beispiel als Gläserspüler, war somit die Lösung. In einem Club namens Memphis kam ich an der Bar unter. Das Memphis hatte allerdings nur eine Alkohollizenz bis zwei Uhr nachts. Wenn man danach noch nicht nach Hause wollte, musste man in einen Laden, der eine Afterhours-Lizenz hatte. Heute versteht man unter Afterhour ja etwas, das bis weit in den Morgen oder Nachmittag geht. In den USA redet man aber von einem Afterhours-Club, wenn er bis vier oder fünf Uhr morgens geöffnet hat. Der Besitzer des Clubs, in dem ich arbeitete, hatte noch einen anderen Laden, der eine Lizenz bis vier Uhr hatte. Ich kam problemlos rein, man kannte mich ja vom Memphis. Alkohol trank ich ja sowieso nicht. Außerdem gab es in Philadelphia noch diesen Club namens The Black Banana, das war ein Mixed-Gay-Laden aus der Disco-Ära, der sich sehr an New Yorker Clubs orientierte. Dort bekam ich meinen ersten DJ-Job. Einer der dortigen DJs, Gigi Meoli, zog nach New York. Er war in einer Beziehung mit einer Frau namens Mary Paul, die in New York als Stylistin für Madonna arbeitete. Als ich mitbekam, dass Gigi deshalb wegziehen wollte, gab ich eine Kassette ab, um mich zu bewerben. An einem Donnerstagabend im Jahr 1989 bekam ich meine Chance.

Wie war’s?

Es war unglaublich. Es war ja mein großer Traum, ein Club-DJ zu werden, und dann noch in diesem Afterhour-Club, der so cool war. Man konnte dort alles Mögliche spielen, die Leute waren total offen. Ich erinnere mich, wie ich House, Disco, New Wave, Funk, Hip Hop und Ambient auflegte. Ganz wichtig für mich war aber noch ein anderer Club, The Bank hieß der. Mein Freund Blake kannte die Türsteher vieler Clubs, so auch die Jungs dort. Jede Woche fand da eine Party namens The Acid House Wednesdays statt. Für diesen Mittwochabend lebte ich. Die beiden DJs, Jad und Stefan, spielten all die neuen Acid House-Platten, die gerade rauskamen. Ab 1989 veranstalteten Blake und ich unsere ersten eigenen Warehouse-Partys. Wir beide arbeiteten für Heaven Sent, eine Fahrradkurierfirma. Während wir auf unseren Fahrrädern irgendwelche Pakete auslieferten, verteilten wir Flyer. Wer cool war, bekam einen.

„Für 25 Dollar organisierte ich einen Bus von Philadelphia zum Limelight, der Eintritt war im Preis inbegriffen. Weil ich 45 Leute mitbrachte, bekam ich die Gelegenheit, dort jeden zweiten Monat als Gast-DJ aufzulegen.“

Ich nehme mal an, dass die Partys in keiner Weise legal waren.

Klar, natürlich waren die illegal. Die Location war ein brachliegendes Lagerhaus, in dem Künstler und Hausbesetzer lebten, auch Obdachlose fanden dort Unterschlupf. Diese Leute hielten das Gebäude irgendwie in Schuss. Irgendwann stellte mir Blake dort den Typen vor, der bei Tower Records die Dance-Maxis einkaufte. King Britt war sein Name. Wir beide wurden sehr schnell gute Freunde, musikalisch waren wir absolut auf einer Wellenlänge, ganz gleich, welches Genre es war. King hatte bereits einiges an Equipment. Wir hingen viel in seinem Studio ab. Irgendwann nahmen wir ein erstes Demo auf. Eines dieser Tapes schickte King an Gladys Pizarro, die A&R-Managerin von Strictly Rhythm. 1990, ein Jahr später, kam unter dem Namen E-Culture unsere allererste Platte raus, auf Strictly Rhythm! Damals fuhr ich öfter nach New York und versuchte, in die dortigen Clubs zu kommen, was einfacher als in Philadelphia war. Wenn die Türsteher dich cool fanden, hatte man mit einer Fake-ID keine Probleme. In anderthalb Stunden war man dort, es sind ja nur 120 Kilometer. Dadurch, dass ich schon Musik veröffentlicht hatte, freundete ich mich mit Miss Moneypenny an, die ein Techno-Fanzine namens Brand X herausgab. Über sie lernte ich andere Leute in New York kennen, so auch Lord Michael, den Veranstalter der Future Shock-Techno-Nacht im Limelight. Für 25 Dollar organisierte ich einen Bus von Philadelphia aus, der Eintritt ins Limelight war im Preis inbegriffen. Weil ich 45 Leute mitbrachte, bekam ich die Gelegenheit, dort jeden zweiten Monat als Gast-DJ aufzulegen.

Genial. Waren das deine ersten Gigs außerhalb von Philadelphia?

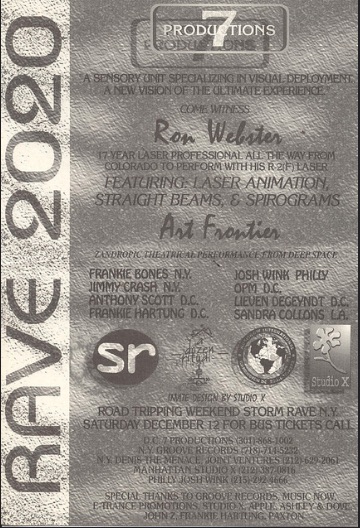

Inzwischen begann die Raveszene sich auszubreiten. Ich legte auf den Storm-Raves in New York auf, wurde nach Florida, Baltimore oder Washington DC eingeladen. In Philadelphia spielte ich kaum noch. Plötzlich war ich mitten drin in dieser Rave-Geschichte! Wann gab es das zuletzt – eine völlig neue Musik? Diese Musik kam aus Detroit, schwappte rüber nach Europa und kam als europäischer Techno zurück in die Staaten.

Was war für dich der faszinierendste Aspekt an der frühen Raveszene?

Mich faszinierte total, dass man in ganz Amerika dieselbe Sehnsucht und Begeisterung vorfand. Ich ging darin völlig auf und wurde auch noch dafür bezahlt. In verschiedenen Staaten und Städten gab es etwas, was die Leute miteinander verband – in Mode und Musik. Später wurde mir klar, dass Techno ein weltweites Phänomen war. Zwischen den Szenen in Europa und der in Amerika gab es aber große Unterschiede. In den Staaten trugen die meisten Raver Baggy Jeans, das war in Europa anders. Wobei eigentlich jede einzelne Stadt ihren eigenen Ansatz hatte, gerade was die Mode anging. In Europa ging es viel professioneller zu. Und liberaler! In Amerika fand dagegen vieles in der Illegalität statt, allein diese Hexenjagd wegen der Drogen. Damals musstest du das richtig leben, ansonsten ging alles an dir vorbei. Es war wie im Film Fight Club. Du musstest die Platten- und Klamottenläden, in denen du dir deine Informationen holen konntest, kennen. Das Netz zwischen den Leuten, die genau dafür lebten, war sehr eng geknüpft. Man erkannte sich an den Klamotten und kam so in Kontakt. Ich möchte jetzt nicht wie der alte Typ klingen, der darüber lamentiert, dass die Szene nicht mehr so ist, wie sie mal war. So ist das Leben, seine beständigste Facette ist der Wandel. Ich möchte die Dinge nur in Perspektive rücken. Techno war damals etwas radikal Neues.

Worüber sich die Leute auch bewusst waren. Jeder dachte erstmal: Wow, was ist das denn? Wann ging dir das zuletzt so?

Das kann ich gar nicht sagen, ist schon länger her. In den Neunzigern war man in den Möglichkeiten ziemlich limitiert. Ich glaube, das half der Kreativität. Heute gibt es ja praktisch keine Limitierungen mehr, die Technologie ist so viel weiter. Stell dir mal vor, man könnte in Rekordbox nur 75 Platten packen und müsste damit ein Fünf-Stunden-Set spielen, von House bis Techno. Das war damals für mich normal, ich verließ mich einfach auf meine Kreativität, darauf dass sie mich pusht und ich mit ihrer Hilfe da durchkomme. Wenn ich heute auflege, ist das ganz anders.

„Ich erinnere mich, wie ich auf der Love Parade war. Plötzlich hörte ich auf einem der Wagen einen meiner Tracks.“

Romantisieren wir die frühen Technojahre nicht ein wenig zu sehr? In Wirklichkeit war diese Phase des Aufbruchs und der Unschuld doch schnell vorbei.

Sicherlich, ich würde sagen, das waren fünf Jahre, mehr nicht. In Amerika dauerte dieser Zustand etwas länger an, weil sich Techno bei uns niemals richtig durchsetzte. Es gab kein VIVA, MTV spielte in Amerika keine Underground-Videos.

In Deutschland sprangen sehr schnell sehr viele Leute auf den Zug auf und veranstalteten irgendwelche Raves und Partys, weil so schnelles Geld zu verdienen war. Und im nächsten Moment war Techno bereits ein riesiger Werbeträger für Zigarettenmarken und ähnliches.

Mit der Situation in Amerika konnte man das nicht vergleichen. Es gab nicht all diese Kanäle, auf denen dich Techno erreichen konnte. Man assoziierte die Musik mit Raves in heruntergekommenen Lagerhäusern, Drogen und lauter illegalen Sachen. Im Radio war Techno undenkbar. Als Techno schließlich in Amerika groß wurde, waren das eher diese Eurodance-Tracks mit ihren Synth-Stabs, 2 Unlimited und so weiter. In den allermeisten Clubs liefen nur solche Techno-Hits, Underground-Platten fanden kaum statt.

1995 war das Jahr, in dem du nach erfolgreichen Underground-Maxis, etwa auf Nervous oder R&S, richtig dicke Hits hattest. Drei der größten Platten dieses Jahres waren von dir: Don’t Laugh, Higher State of Consciousness und die Size 9-Maxi I’m Ready. Wie war das für dich?

Natürlich war das ein cooles Gefühl, nun nahmen all diese New Yorker DJs, zu denen ich aufgeschaut hatte, auch von mir Notiz – Leute wie Danny Tenaglia, Louie Vega, Kenny Dope, Erick Morillo, Roger Sanchez oder Todd Terry. „Wer ist dieser Techno-Typ?“, fragten sie sich. Meine europäische Bookerin, sie kam aus Köln, hatte neben mir DJs wie Richie Hawtin, die Stickmen, David Alvarado, Laurent Garnier oder Carl Cox im Programm. Wir alle spielten zusammen auf denselben Raves und Partys. Das war so eine aufregende und junge Zeit, wir hatten irre viel Spaß. Ich erinnere mich, wie ich auf der Love Parade war. Plötzlich hörte ich auf einem der Wagen einen meiner Tracks. Das war großartig. Meine Platten wurden nun von so unterschiedlichen Leuten wie Marusha, DJ Rap und Gilles Peterson gespielt. „Higher State of Consciousness“ platzierte sich in den Top 10 der UK-Charts, im selben Jahr kamen dann auch noch die Remixe in die Top 20. Das war alles cool, aber gleichzeitig war es schräg. Mit dem Ruhm konnte ich nichts anfangen. Ich stand am Zollschalter in London und der Zollbeamte sagte zu mir: „Hey, du bist Josh Wink!“ In der Tube begegnete ich Werbeplakaten mit meinem Gesicht drauf. Ich hätte gerne mehr Anonymität gehabt. Ein paar Jahre später gab ich keine Interviews mehr und rasierte mir den Kopf. Ich wollte nur noch der Josh sein, der halt diese Musik macht.

„Ich arbeite gerne mit einem Gefühl, das dem ähnelt, wenn man glaubt niesen zu müssen und es am Ende doch nicht tut.“

Lass uns mal über „I’m Ready“ sprechen, denn in diesem Track ist die Mutter aller Buildup-Drumbreaks zu hören.

Haha, das war aber nicht der erste, denn natürlich war ich ein bisschen inspiriert von dem X-Press 2 – „Muzic Xpress“.

Aber „I’m Ready“ trieb das Spiel noch weiter und ab da folgten viele, viele weitere Buildup-Breaks.

Erfunden habe ich den Trick aber nicht. Ein großer Teil meiner Musik baut aber schon immer auf solcher Spannung auf, ganz gleich ob die Spannung mit Hilfe von Texturen oder Tempo erzeugt wird. Ich mag es, wenn ein Element auf- und wieder abtaucht. Ich arbeite auch gerne mit einem Gefühl, das dem ähnelt, wenn man glaubt niesen zu müssen und es am Ende doch nicht tut. „I’m Ready“ hob das sicherlich noch mal auf eine andere Ebene, nicht zuletzt deshalb, weil daraus noch ein Hip Hop-Breakdown wurde.

Seit jeher spielt die 303 eine Schlüsselrolle in deiner Musik. Wie würdest du dein Verhältnis zu diesem Instrument beschreiben?

Die 303 ist meine Gebieterin. Es war der Acid House-Sound aus Chicago, der mich dazu brachte, selbst Musik zu machen und nicht nur die Platten anderer zu spielen. Phuture, Spanky, DJ Pierre, Armando – diese Leute weckten in mir den Wunsch, eine 303 und eine 909 besitzen zu wollen. 1991 kaufte ich mir meine erste 303, 75 Dollar kostete sie. Ich war unfassbar glücklich, ich wollte nichts anderes mehr tun, als mit den Knöpfen dieses Geräts herumzudaddeln. Bis heute ist in den allermeisten meiner Produktionen eine 303 zu hören, egal ob als Lead-Synthesizer oder im Hintergrund als Low Filter-Grummeln.

Vor 25 Jahren hast du Ovum gegründet, gemeinsam mit King Britt. Was ist deine Motivation, noch immer ein Label zu betreiben? Du bist ein erfolgreicher DJ und müsstest dir ja nicht unbedingt noch ein Label ans Bein binden.

Mir macht es einfach Spaß. Noch spüre ich diese Leidenschaft in mir, sei es als DJ, Musiker oder Labelmacher. Ich glaube an Musik, noch immer. Das Label ist eine Plattform für Musik, die ich unterstützen möchte. Und natürlich kann ich auf Ovum meine eigene Musik veröffentlichen, ohne mich mit irgendwelchen A&R-Typen herumschlagen zu müssen. Das Label hilft mir dabei, meinen Namen im Gespräch zu halten, auch wenn hauptsächlich andere Leute auf Ovum veröffentlichen. Ich selbst bringe ja nicht viel raus, nur eine Platte im Jahr. Das Label ist absolut keine Gelddruckmaschine, wir sind auch kein trendiges Label, das immer den gerade angesagten Sound herausbringt. Eigentlich ist es ziemlich schwierig mit Ovum, denn wir wollen uns nicht festlegen. Man selbst verfolgt ja bestimmte Labels meist deshalb, weil sie für einen ganz bestimmten Sound stehen.

Wann und warum ist King Britt bei Ovum ausgestiegen?

Das war im Jahr 2000. Wir entwickelten uns damals in unterschiedliche Richtungen. Er experimentierte mit den unterschiedlichsten Sachen, an Clubmusik hatte er das Interesse verloren. Er stieg aus, weil er sein eigenes Ding machen wollte. Das lief absolut freundschaftlich ab.

Du hast dein ganzes Leben in Philadelphia zugebracht, während viele US-DJs nach Europa gezogen sind, weil sie dort einfach näher an der Mehrzahl ihrer Gigs dran sind. Fühlst du dich so stark in deiner Heimatstadt verwurzelt?

Philadelphia hat etwas Besonderes, doch je älter ich werde, desto mehr macht mir als Radfahrer die Kälte aus. Meine Frau meinte auch schon ab und zu, dass es doch nett wäre, an einem etwas wärmeren Ort zu leben. Doch Philadelphia ist eine Stadt mit einer guten Atmosphäre. Die Leute in Philly sind Underdogs, es ist wie im Film Rocky. Die meisten DJs und Musiker stehen im Schatten dieses riesigen Mythos New Yorks. Doch in nur anderthalb Stunden bist du ja in New York. Weil du im viel entspannteren Philadelphia lebst, musst du dich also nicht die ganze Zeit mit diesem New York-Kram rumschlagen. Ich wohne in der Innenstadt, bin aber ohne Auto in einer Viertelstunde am Flughafen und habe Direktflüge in alle Welt. In meinem Leben bin ich schon so viel gereist, aber immer kam ich wieder gerne nach Hause zurück. Wir haben mal überlegt, nach Portugal oder Rotterdam ziehen, getan haben wir es nicht.

Seit drei Jahrzehnten bist du nun DJ. Was reizt dich noch daran?

Das ist gar nicht so leicht zu erklären. Ich finde es jedes Mal aufregend, Musik zu spielen, an die ich glaube. Natürlich sind da die Aspekte der Arbeit. Ich sehe es so: Für die Leute lege ich umsonst auf, bezahlen lasse ich mich fürs Kommen und Gehen. Ich fühle noch immer die Leidenschaft, die Begeisterung und die Liebe zur Musik. Das einzige was mich nervt, ist die verlorene Zeit, das Reisen, die internationalen Flüge. Aber ich werde inspiriert und inspiriere Leute, das finde ich nach wie vor großartig an meinem Job. Ich bin gerne von jüngeren Leuten umgeben, die der Musik noch so viel Leidenschaft entgegenbringen. Außerdem bedeutet es mir viel, dass ich im Studio meine Kreativität ausleben kann.

Drei Klassiker von Josh Wink

Wink – Higher State of Consciousness (Strictly Rhythm, 1995)

Es gibt nur ganz wenige Stücke, die so überspielt sind, wie „Higher State of Consciousness“ im „Tweekin Acid Funk Mix“. Geschuldet ist dies einer irren Erfolgsgeschichte. Erst verkaufte Strictly Rhythm von der Maxi stolze 25.000 Exemplare, dann wurde die Platte in alle Welt lizenziert. In Großbritannien kletterte sie bis auf Platz neun der Single-Charts, in zahlreichen anderen Ländern war sie ähnlich erfolgreich. Im Original war „Higher State of Consciousness“ ein unscheinbarer Beitrag auf einer Strictly Rhythm-Chill Out-Compilation. Als ein Jahr später eine 12″ mit drei Clubmixen von Josh Wink erschien, glaubte man wohl nicht an den Erfolg dieses Remixes, er landete nur auf B2. Über einem knapp gehaltenen Breakbeat, der auf „Think“ von Lyn Collins basierte, jammte Josh Wink mit seiner 303. Der Rest ist Geschichte.

E-Culture – Tribal Confusion EP (Strictly Rhythm, 1990)

Die Tribal Confusion EP ist die erste Platte von Josh Wink und seinem Freund King Britt. 1989 haben die beiden die Tracks „Tribal Confusion“ und „Unification“ aufgenommen und als Demo verschickt. Strictly Rhythm griff zu. Diese beiden Stücke passten perfekt zu dem New School-House-Sound, den das New Yorker Label damals propagierte, einsortiert wurde so etwas unter dem Schlagwort Afterhour House. Zu hören sind jede Menge Samples (unter anderem Yazoo), ansonsten atmet die Platte den Hippie-Rave-Geist jener Tage. Auf „Tribal Confusion“ kommt gar noch die Rapperin Kris-D zu einem Kurzauftritt. Die Tribal Confusion EP war 1990 eine der Platten, die eine neue Ära für House einläuten sollten. Deep House war die Losung, die sich die Leute jetzt zuraunten.

Winks – Meditation Will Manifest (R&S Records, 1994)

In den Neunzigern wandelte Josh Wink für jedes Label seinen Namen ab. Wink war bei Strictly Rhythm unter Vertrag, Nervous hatte Winx gesignt und auf seiner einzigen Platte, die jemals beim belgischen Label R&S erschien, nannte sich der US-Amerikaner Winks. Seinen ersten Erfolg hatte der Produzent aus Philadelphia kurz vorher auf dem Nervous-Sublabel Sorted mit „Nervous Build-Up“. Der Tracktitel skizzierte auch den damaligen Sound von Josh Wink. Der war nämlich eine reduzierte Variante von DJ Pierres Schicht-auf-Schicht-Methode namens Wild Pitch, irgendwo auf halber Strecke zwischen House und Techno. Immer dabei: Eine 303-Bassline. Das alles trifft auch auf das 15-Minuten-Epos „Meditation Will Manifest“ zu, nur dass das Pendel hier eindeutig in Richtung Techno ausschlägt. „Meditation Will Manifest“ rockte die großen Rave-Dancefloors jener Zeit. 25 Jahre macht dieser Track seinen Job noch genauso gut wie am ersten Tag. Dies ist zweifellos Josh Winks beste Platte aus der Zeit seiner 90s-Hits.