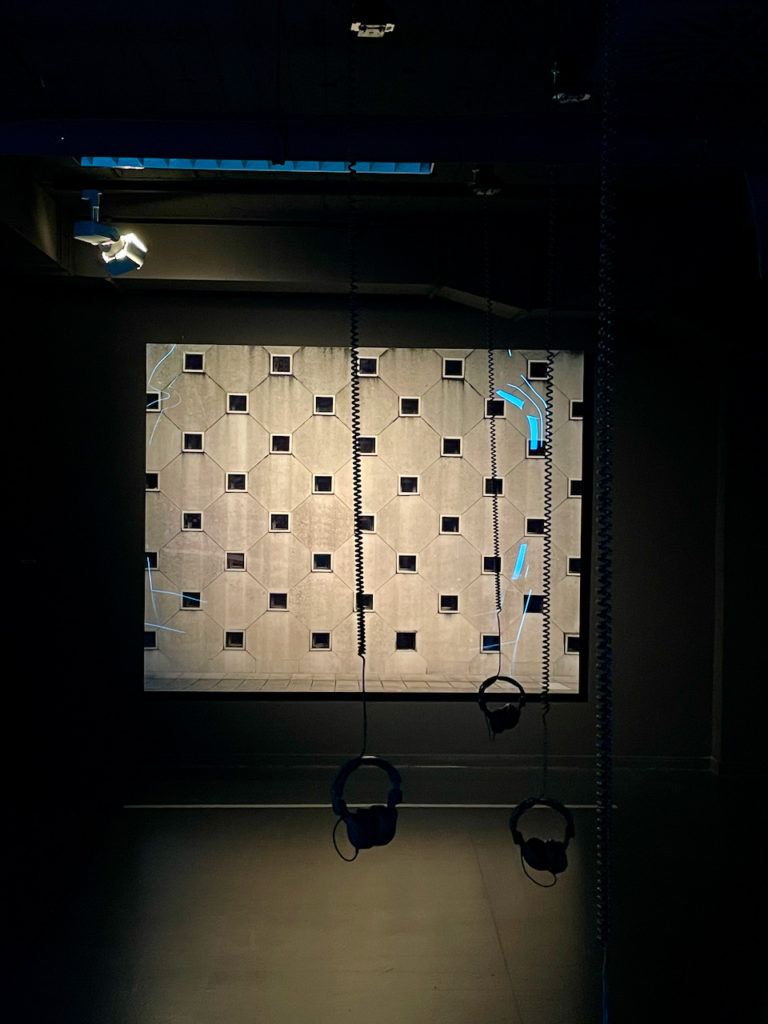

Andreas Gurskys Arbeit „Cocoon I” in der Ausstellung „Sven Väth” im MOMEM an der Frankfurter Hauptwache (Foto: Jens Balkenborg)

Nun ist es also passiert: Nach jahrelangem Kampf und Vorbereitungen, vielen, zuletzt coronabedingt verschobenen Eröffnungen und sicherlich einer Menge gelassener Nerven hat das MOMEM, das Museum of Modern Electronic Music, in Frankfurt seine Türen geöffnet. An der Hauptwache, genauer gesagt unter der alten Hauptwache, in der B-Ebene, als Quasi-Verlängerung eines der meist frequentierten Verkehrsknotenpunkte der Mainmetropole. Der Schriftzug über der Schiebetür des MOMEM, des – ein essenzielles Werbeversprechen – weltweit ersten Museums für elektronische Musik, leuchtet in extremste Urbanität hinein unweit zweier historischer Ankerpunkte. Nahe am Roßmarkt lag das Omen, von 1988 bis 1998 ein Techno- und House-Mekka Frankfurts, unter dem Roßmarkt später das U60311, das die Tanzwütigen bis zur Schließung im Jahr 2012 verschluckte.

Für die erste Ausstellung im von Ex-DJ und Betreiber des Offenbacher Labels Electrolux Alex Azary geleiteten und gemeinsam mit Andreas Tomalla aka Talla 2XLC aus der Taufe gehobenen MOMEM ist vor allem das Omen ein wichtiger Bezugspunkt. Schließlich geht es um „Babba” Sven Väth, der mit dem Club und später auch mit dem Cocoon Geschichte geschrieben hat. Schnell spuken sie wieder im Kopf herum, die ganzen zu Mythen geronnenen Narrative um die frühen Jahre der Techno- und House-Musik, um die Bedeutung Frankfurts, darum, wer wann schon mit welchem Sound in welchen berühmt-berüchtigten Clubs Speerspitze einer Subkultur war.

Frankfurt und Sven Väth sind wichtige Pfeiler, keine Frage. Dass Väth bis heute Menschenmassen zieht, davon konnte sich mit Augen und Ohren überzeugen, wer am 6. April, dem Tag der Museumseröffnungsfeier, auf der Hauptwache war. Rund 5000 Menschen sollen zu Väths DJ-Set in der Frankfurter Innenstadt getanzt haben: Ein zeitlich perfekter Moment der Ekstase nach den zwei Coronajahren.

Dass die erste Ausstellung Sven Väth – It’s simple to tell what saved us from hell dem DJ gewidmet ist, scheint einerseits konsequent, irritiert aber zugleich. Ist es ein guter Einstand, im ersten Museum für elektronische Musik weltweit, im musealen Zuhause für eine so diverse wie international gewachsene Musik- und Subkultur, mit einem zur Ausstellung gewordenen Personenkult zu starten?

Im Vorfeld wurde Kritik laut in einem offenen Brief, den female:pressure, ein internationales, feministisches Netzwerk von Frauen* und Personen, die sich unter anderem als transgender, intersex, genderqueer, gender-nonkonform oder ungeschlechtlich identifizieren, die in der elektronischen Musik und der digitalen Kunst arbeiten, an den Frankfurter Oberbürgermeister Peter Feldmann und Kulturdezernentin Dr. Ina Hartwig gerichtet hat. Kritisiert wurde, dass das MOMEM einen eurozentrischen, in der Vergangenheit verhafteten Ansatz verfolgt und sich alles andere als divers zeigt. Beim Line-up zur Eröffnung war Franziska Berns die einzige Frau, auch das Vorstandsteam und das Team der ersten, von Künstler und Städelschule-Professor Tobias Rehberger kuratierten und gestalteten Schau besteht nur aus Männern. Dass so etwas im Jahr 2022 in einer städtisch geförderten Institution möglich ist: unglaublich.

Und die Ausstellung selbst? Die liefert einen alles anderen als wissenschaftlich fundierten Blick in ein Kapitel der Musikgeschichte. Die Monitore hinter der Front des Museums stimmen mit dem (abgeschmackten) Slogan „Feel the Movement” ein, und nach dem Betreten durch besagte Schiebetür ist er auf den rund 500 Quadratmetern Ausstellungs- der 800 Quadratmeter Gesamtfläche allgegenwärtig: Sven Väth.

Linker Hand präsentiert sich eine Live-Area mit Väth-Murals an den Wänden und DJ-Kanzel, in der Besucher*innen selbst Platten auflegen können, rechter Hand reiht sich, in gelb strahlenden Stahlregalen, Schallplatte an Schallplatte. Rund 25.000 Schallplatten habe Väth in den letzten 40 Jahren seiner DJ-Tätigkeit gesammelt, und der größte Teil seines „musikalischen Horizonts” werde ausgestellt, erklärt einer der wenigen erklärenden Wandtexte. Die Sammlung in den Regalen ist das physische Herz dieser Ausstellung um den bis heute dem Vinyl treu gebliebenen DJ.

Das akustische Herz schlägt in den 50 Kopfhörern, die in den dunklen, von farblich programmierbaren Leuchtsäulen beleuchten Räumen von der Decke baumeln. Darauf zu hören sind 50 von Väth ausgewählte und gemachte Tracks: eine Reise von 1986 bis 2022, von „Electrica Salsa (Baba Baba)” bis „Catharsis”. Mittels verschiedener VR-Brillen lässt sich auch virtuell in die Geschichte eintauchen. Zu sehen sind Interviews mit Väth, in denen der DJ, der mit seinen Cocoon-Partys Ibiza zum Tanzen brachte, Dinge sagt wie „We bring the Sound, the Love, the Vibe to Ibiza”. Durch eine Handbewegung kippen die Interviews weg und machen Partyimpressionen Platz.

Da es nicht nur um den Künstler, sondern auch den Kunstliebhaber Väth geht, schmücken Arbeiten aus dessen Privatsammlung die Wände, darunter Künstler wie Ola Kolehmainen oder Caio Reisewitz. Ein Eyecatcher ist Andreas Gurskys Cocoon I, ein gewaltiges Wimmelbild voll tanzender Menschen, das die gesamte Längsseite des im Zentrum befindlichen Ausstellungsraums einnimmt. Gewaltig ist auch das von Tobias Rehberger 2014 in Väths Studio entstandene Lichtobjekt Agony und Ecstasy. In seiner fragwürdigen Doppelfunktion als Kurator und Künstler der Ausstellung hat Rehberger, wie Gursky ein langjähriger Wegbegleiter Väths, überdies im hinteren Teil einen Screenroom gestaltet, in dem vier Screenformationen jeweils Privatfotografien aus einem Jahrzehnt zeigen. Ebenfalls durch die Jahrzehnte schickt jener Raum, in dem Festival- und Konzertplakate an die Wände projiziert werden.

Schnell wird klar, dass die Ausstellung eine ganzheitliche Erfahrung sein soll. Väth ist buchstäblich überall, sogar in der Nase dank der mit Räucherstäbchen geschwängerten Luft in den schwarz gestrichenen Räumen. „Sven Väth – It’s simple to tell what saved us from hell” hat etwas von einer unausgegorenen, spirituell aufgeladenen Schnitzeljagd durch die Karriere des DJs. Das scheint in der dargebotenen Form irgendwie auch zu funktionieren: manche Besucher*innen, unter denen von der Großmutter mit ihrem Enkel bis zu Zeitzeugen alles vertreten ist, tanzen mit geschlossenen Augen zu den Tracks auf den Kopfhörern, die Vinyl-Nerds verbringen Zeit zwischen den gelben Regalen.

Dennoch: Es ist ein gewaltiges Versäumnis, dass dieses, wie es auf einem Wandtext heißt, ideelle wie auch visuelle Porträt des DJs, gar nicht an Vermittlung interessiert ist. Denn abgeholt wird man nicht, weder durch die wenigen Ausstellungstexte noch anderweitig. Vielmehr wird darauf herumgeritten, dass die Ausstellung Väth in seiner Vielseitigkeit zeige und sich die Besucher*innen bitte schön mit ihren eigenen Augen und Ohren eine eigene Version des DJs erschaffen sollen. Uff!

Und so groß die Verdienste Sven Väths auch sein mögen, so sehr ihm diese Ausstellung vergönnt sei: Es irritiert, dass es keine, nicht einmal eine winzig kleine historische Einordnung in den größeren Kontext gibt. Es ist eine sehr weiße, zugespitzte, provinzielle Sicht auf die Dinge, die in dieser Eröffnungsausstellung präsentiert wird. Weder ist Väth der erste und wichtigste DJ der Geschichte, wie die Ausstellung weismachen will, noch Frankfurt die Geburtsstadt des Techno. Die paar Zugeständnisse an Detroit als Wiege des Techno und an den nigerianischen Musiker Fela Kuti als Begründer des Afrobeat und einen der Wegbereiter der repetitiven musikalischen Form auf der Museumshomepage erscheinen wie ein schlechter Scherz. Schadensbegrenzung?

Wer ein solches Großprojekt wie das MOMEM initiiert und umsetzt, der sollte seine Hausaufgaben gemacht haben. Umso mehr, wenn man sich namentlich an einer so renommierten Institution wie dem New Yorker MoMA orientiert und den Anspruch formuliert, das Museum für Elektronische Musik zu sein. Das MOMEM scheitert an seinen Ansprüchen und wird in dieser ersten Ausstellung, in der Freunde einem Freund auf die Schulter klopfen, weder dem DJ Sven Väth, noch der Musik und ihrer Geschichte gerecht.

Es bleibt zu hoffen, dass das MOMEM-Team die Versäumnisse nachbessert und bei zukünftigen Ausstellungen den Blick weitet. Natürlich darf bei all dem nicht vergessen werden, dass Azary und Co in ihren neuen Rollen gewissermaßen Neuland betreten. Der Karrieresprung zum Museumsdirektor ist ein großer, der eben auch viel abverlangt.

Im Herbst jedenfalls soll eine Gruppenausstellung mit internationalen Künstler*innen mit Clubkultur-Bezug starten, darunter der Londoner Ian Robinson, der Schallplatten hyperrealistisch malt, oder der Grafikdesigner und Künstler Manuel Sepulveda alias Optigram. Auch soll das Ausstellungsprogramm ergänzt werden um Filmabende, Workshops, Diskussion und um Auftritte von Musiker*innen. Es bleibt spannend. Hoffentlich.