Wir müssen darüber reden, wie wir über Musik und Kultur reden. Oder besser noch darüber, wer sich das überhaupt noch leisten kann. In seiner Kolumne konkrit nimmt Kristoffer Cornils Hiobsbotschaften aus dem Musikjournalismus in den Blick, darunter die allzu freundliche Übernahme von Pitchfork durch das Männermagazin GQ am Beginn des Jahres und den Niedergang von FACT und VICE. Was hat uns (bis hierher) eigentlich so ruiniert? Und wie fahren wir den Karren wieder aus dem Dreck?

FACT (gibt’s noch) stellte Anfang des Jahres seinen Podcast ein, Pitchfork (gibt’s gerade noch so) wurde in das Männermagazin GQ eingegliedert und VICE Deutschland (gibt’s dann halt nicht mehr) machte Ende März endgültig dicht, nachdem der Elternkonzern VICE Media im Frühling 2023 erst Insolvenz anmeldete und dann an eine Investmentgruppe verscheuert wurde, die das Ding nun konsequent abwickelt. Andere, die GROOVE explizit eingeschlossen, pfeifen schon lange aus dem vorletzten Loch.

Es herrscht helle Aufregung im digitalen Blätterwald: Musikjournalismus – endlich wieder totgesagt! Im Zuge des Hiobsbotschaftsdauerfeuers wird wieder viel mit Begriffen wie „Relevanz” und „Gatekeeping” herumhantiert und lassen Kommentarkläuse allenthalben von sich hören, dass sie ja sowieso keine Musikmagazine mehr lesen weilwegen ginge ja überhaupt nicht mehr um die Musik, alles zu woke, der Spirit von damals sei verloren gegangen usw. usf. – Unzutreffendes bitte streichen.

Also reden wir doch mal über: Relevanz. FACT und VICE bieten auf ihre Arten jeweils zwei anschauliche Beispiele dafür, welche Gründe ein sukzessiver Verlust derselben im digitalen (Kultur-)Journalismus hat. Die Geschichte von insbesondere VICE sollte bekannt sein. Ein paar derbe Typen gründen ein skandalbemühtes Blättchen, das sich zur Hauspostille des Hipster-Zeitalters hochmausert und in den späten Nuller- und frühen Zehnerjahren maßgeblich das Millennial-Mindset prägt.

Analsex, irgendwas mit oder auf LSD, Hardcore-Punk und eine gut dosierte Prise Zynismus: Das ungefähr waren die thematischen und ideologischen Klammern von VICE, und das funktionierte im aufkeimenden Web 2.0 besser, als es tradierte Medien zustande brachten. VICE erkannte das Clickbait-Potenzial von Aufregerthemen und setzte sie dementsprechend rabiat um, was bisweilen innovative Folgen hatte und gelegentlich in sehr interessantem Journalismus mündete.

Gegen den Strich und Against The Clock

Dem vom Konzern The Vinyl Factory (neben einem Presswerk gehört dazu auch der Londoner Plattenladen Phonica) herausgegebenen Magazin FACT gelang nach einer kurzen Zeit als Printmagazin in einer kritischen Phase die digitale Transformation. Nur zwei Jahre nach der ersten Ausgabe des Resident Advisor Podcasts, wenige Monate nach dem Launch der Mix-Serie von Little White Earbuds, brachte FACT im Jahr 2008 mit einem Set von Count & Sinden eine der prägendsten Online-Mix-Serien der kommenden Jahre an den Start. Der Markt war noch nicht völlig übersättigt.

Am Podcast zeigte sich, dass FACT sich stets stiloffener als vergleichbare Magazine zeigte. Neben Größen der Clubmusik wie Spanky, Ben UFO und Ben Klock ließ die Redaktion in Anfangstagen auch den mexikanischen Elektroniker Murcof, die portugiesische Gruppe Buraka Som Sistema oder den Hauntologen The Caretaker hinter die Decks. Britische Spezifika, globale Sounds, ein Brückenschlag zu Indie- und Hipster-Erfahrungswelten: All das deckte FACT in einem Streich ab. Und es funktionierte. Für eine Weile zumindest.

Sowohl FACT wie auch VICE fielen aber einem verfrühtem audiovisuellen Wandel zum Opfer, für den beide eigentlich bestens vorbereitet schienen. FACT lud schon vor 17 Jahren pixelige Live-Videos von Indie-Rock-Bands und Kürzest-Formate wie „Me & My Instrument” mit Four Tet ins Netz, mit dem Start der Reihe Against The Clock im Jahr 2013 konnte das Magazin den Hardware-fixierten (Gegen-)Zeitgeist der slicken Ableton-EDM-Ära perfekt einfangen: In zehn Minuten schufen Produzenten wie KiNK, Marc Romboy oder Tin Man an ihren Maschinen einen neuen Track.

Das Prinzip war ebenso simpel wie erfolgreich, manche der Resultate dieser Session hallten – wie im Falle von FJAAK, die den von ihnen in zehn Minuten erstellten Track sogar regulär veröffentlichten – auf dem Dancefloor nach. Mit 808-Mafia-Mitglied Southside (2,1 Millionen Aufrufe), Hip-Hop-Produzent Zaytoven (1,9 Millionen), Beatbastler Tom Misch (1,4 Millionen) und Dubstep-Künstler Flux Pavilion (1,2 Millionen) zog die Reihe sogar ein Mainstream-Publikum an. Dazwischen: Kurze journalistische Dokus, Videopremieren und Live-Aufnahmen.

Nur fehlte, ebenso wie im Falle des eigentlichen Magazins, das indirekt als In-House-Postille für das dahinterstehende Unternehmen diente, offenkundig die zündende Idee, wie genau sich all das in Geld umwandeln ließ.

Pivot to Video (and Perish): FACT Magazine

An dieser Frage scheiterten seit 2015 reihenweise Publikationen und sogar ganze Medienhäuser. Das Jahr markiert deshalb einen Umbruch, weil Facebook eine große Offensive hin zu mehr Videoinhalten auf der eigenen Plattform startete und deshalb ungerührt Werbetreibenden viel höhere Zugriffs- und Engagement-Zahlen vorlog, als es eigentlich gab. Die Verlagsbranche rannte diesen vermeintlichen Reichweiten- und Monetarisierungsgaranten hinterher, anstatt sich selbst um neue Finanzierungsmodelle zu bemühen. Es ging nachgerade auf den Abgrund hinzu.

„Pivot to video” hieß die Losung der Stunde, die nach Enthüllungen von Facebooks Betrugsversuch eine fatalistische Note erhielt. Denn statt ein größeres Publikum zu erreichen und damit Geld einzunehmen, wurde all diesen Unternehmen von Mark Zuckerbergs Firma immer mehr Geld abgeknöpft, um überhaupt noch wen zu erreichen. Egal ob hochqualitativer und beliebter Content oder doch gezielt gestreutes Ragebait: Als Facebook im Sinne der Profitmaximierung die Stellschrauben ansetzte, war das alles nicht mehr viel wert.

Wem in den vergangenen vier oder fünf Jahren überhaupt noch Artikel von VICE in den Feed gespült wurden, sah vermutlich Advertorials – von der Redaktion im magazineigenen Tonfall verfasste Werbung.

Die deutliche Zunahme von Inhalten auf dem YouTube-Kanal von FACT im Laufe der Jahre deutet darauf hin, dass die Strategie des Magazins sich dem anpasste und in dieselbe Falle rannte wie viele andere Unternehmen. Da half es anscheinend wenig, dass der Elternkonzern offenkundig vom neuerlichen Vinyl-Boom profitieren konnte: Ab dem Jahr 2017 begann die Website auf redaktioneller Seite merklich einzubüßen und versank langsam in der Bedeutungslosigkeit, weil nur noch in verringertem Umfang Artikel veröffentlicht wurden und daher die Reichweite insgesamt sank.

Selbst der einst stilprägende Podcast mit seinen ausgeklügelten Artworks von Alex Solman verlor im zunehmenden Überangebot in den Folgejahren merklich an Zugkraft. Eine Hinwendung zu audiovisueller Kunst – The Vinyl Factory ist auch in dieser Welt aktiv – und eine Rückkehr zu Print schien das Profil des Magazins spätestens mit Beginn der Pandemie eher endgültig aufzulösen als es zu schärfen. Die Einstellung des Podcasts zu Anfang dieses Jahres kann als Eingeständnis des eigenen Niedergangs verstanden werden.

Vom Agent Provocateur hin zur Agentur: VICE

VICE erlebte einen sehr ähnlichen, von publizistischen Fehlentscheidungen angestoßenen und wirtschaftlich bedingten Niedergang als Medium – nur in viel, viel größerem Umfang. Der betont anarchische Umgang mit journalistischen Standards, die wilde Mischung aus lifestyligem Ragebait (irgendwas auf LSD zu machen, sorgt in sozialen Medien für viel Engagement) und tatsächlich bisweilen spannender, wagemutiger Berichterstattung ließ den dahinterstehenden Konzern VICE Media in den Nuller- und Zehnerjahren zum präferierten Investitionsobjekt von Rupert Murdoch und anderen werden.

Dann kam die „Pivot to video”-Zäsur, und ähnlich wie bei FACT der große Umbruch. Im deutschen Raum wurde im Jahr 2017 erst das auf elektronische Musik fokussierte Magazin Thump aus dem Portfolio genommen beziehungsweise vom allgemeiner aufgestellten Noisey aufgesogen, dieses wurde aber selbst im Jahr 2019 in die Dachmarke Vice.com eingegliedert. Innerhalb eines Jahrzehnts hatte sich das Blatt gewendet, was seinen Ausdruck in einem größeren Fokus auf die Aktivitäten von Virtue, der bereits im Jahr 2009 gegründeten Agentur von Vice Media, Ausdruck fand.

Wem in den vergangenen vier oder fünf Jahren überhaupt noch Artikel von VICE in den Feed gespült wurden, sah vermutlich Advertorials – von der Redaktion im magazineigenen Tonfall verfasste Werbung. Der Journalismus schien nur mehr nur das Feigenblatt davor zu sein. Wer dieser Tage die deutsche Seite von Vice.com besucht, sieht dort vor allem Übersetzungen von Artikeln aus dem internationalen VICE-Netzwerk, generische Formate wie „10 Fragen an”, jede Menge Drogenberichterstattung und ansonsten eine recht beliebig wirkende Mischung von Artikeln, die den Zeitgeist keineswegs so radikal gegen den Strich zu bürsten scheinen wie dereinst.

Der Relevanzverlust beider Medien mag sicherlich auch mit redaktionellen Fehlentscheidungen, der wachsenden Konkurrenz durch andere Publikationen und Formate sowie weiteren externen Faktoren wie einer allgemein im Publikum grassierenden Gratismentalität – für journalistische Angebote im Internet zu bezahlen, setzt sich nur allmählich durch – zusammenhängen.

Pitchfork hatte Bands wie Broken Social Scene und Arcade Fire Karrieren ermöglicht, den Diskurs um Popmusik jeglicher Couleur entschieden mitgeprägt und sah sich doch in den vergangenen Jahren immer wieder dem Vorwurf nachlassender Relevanz ausgesetzt.

Ihre Beispiele veranschaulichen allerdings auch, dass der Niedergang maßgeblich auf publizistisches Versagen zurückzuführen sein kann: Weil kein nachhaltiges Finanzierungsmodell gefunden werden konnte, ging ihre Form des Journalismus den Bach herunter. Beiden Magazinen ist ebenfalls gemein, dass sie in ihren Hochzeiten wie zuletzt keine unabhängigen Publikationen waren oder klassisch in das Portfolio eines Verlags eingegliedert waren.

Vice Media und The Vinyl Factory machen beziehungsweise machten ihr Geschäft entweder nie oder irgendwann nicht mehr primär mit Journalismus, sondern verbreiterten und unterstützten damit nur ihr gesamtes Angebot. Anders und doch ähnlich sieht es bei Pitchfork aus.

Male Millennials, Affiliate-Links und die Relevanzfrage: Pitchfork

Pitchfork stellt eine der bemerkenswertesten Erfolgsgeschichten des Kulturjournalismus im Internet dar und ist zugleich als Lektion über seinen Untergang zu verstehen. Im Jahr 1996 von Ryan Schreiber gegründet, wurde es zum wichtigsten musikjournalistischen Medium der Nullerjahre, dann aber 2015 an das Medienhaus Condé Nast verkauft, das damit die „male millennials” erreichen wollte und das nunmehr wohl anstellt, indem es Pitchfork in ein Männermagazin eingliedert. Konsequenter und zynischer ist ein Sellout wohl nicht anzustellen.

Pitchfork hatte Bands wie Broken Social Scene und Arcade Fire Karrieren ermöglicht, den Diskurs um Popmusik jeglicher Couleur entschieden mitgeprägt und sah sich doch in den vergangenen Jahren immer wieder dem Vorwurf nachlassender Relevanz ausgesetzt. Zu einem gewissen Teil mag das stimmen – wie VICE fiel es dem Magazin vielleicht schwer, mit Langstreckentexten die TikTok-geprägten jungen Generationen zu erreichen. Doch wer die Seite regelmäßig aufsuchte, blickte neben pflichtschuldiger Abarbeitung von Millennial- und Mainstream-Themen viel Zeitgeist entgegen.

Das taten offenkundig auch sehr viele Menschen: In einem (mittlerweile gelöschten) Tweet schrieb Claire Dulaney Willett, laut LinkedIn „Global Executive Director of Consumer, Commerce, and Audience Analytics at Condé Nast“ und also die höchstrangige Nummernfrau des Medienhauses, Pitchfork habe die „highest daily site visitors of any of [Condé Nast’s] titles” aufzuweisen – höher also als GQ. Selbst wenn sich trefflich darüber streiten lässt, wie kulturell einflussreich es als Medium zuletzt war: Klingt das wirklich so, als sei Pitchfork „irrelevant” geworden?

Das wiederum lässt den Schluss zu, dass die der Belegschaft von Anna Wintour überbrachte Nachricht, dass ein Gros von ihnen bald arbeitslos sein würde, vor allem wirtschaftliche Gründe hat. Schon im November hat Condé Nast Stellen gestrichen, wie es im zurückliegenden „Jahr der Effizienz” fast jedes Tech-, Medien- und Musikunternehmen getan hatte. Seitdem steht alles überall unter dem Motto der gleichzeitigen Verschlankung und Vergrößerung des Wachstums, oder wie es der Chef des Musikkonzerns Universal Music Group, Lucian Grainge, formulierte: „cut to grow”.

Wie aber lässt sich das Blättersterben aufhalten, welche Perspektiven können eventuell neu geschaffen werden?

Die Einsparungen bei Pitchfork sind erfolgt, doch wie lässt sich nun noch mehr Gewinn daraus schlagen? Wer das Magazin in der Zeit vor und nach der Übernahme durch Condé Nast genau verfolgt hat, wird sich eventuell die Frage gestellt haben, wie das Ganze bitteschön finanziert wurde. Das bisschen Bannerwerbung auf der Website und im Newsletter sowie die paar Affiliate-Links zum Online-Shop von Rough Trade unter den Reviews werden den Braten wohl kaum fett gemacht haben, einzig die seit dem Jahr 2006 stattfindenden, mittlerweile international – unter anderem auch in Berlin – organisierten Pitchfork-Festivals könnten substanziell etwas abwerfen.

Noch lässt sich nur mutmaßen, was nun genau mit Pitchfork unter der Führung von GQ passieren wird. Bisher aber hat es den Anschein, als habe sich abgesehen von der Veröffentlichungsfrequenz wenig geändert. Womöglich könnte der Plan schlicht sein, das Magazin als entkernte Marke am Leben und somit im Bewusstsein des Publikums zu halten, um es vor allem zur Bewerbung der hauseigenen Festivals zu verwenden: „cut to grow”, und zwar direkt in den Event-Bereich hinein. Das Geschäft damit brummt schließlich, zumindest für alle zugkräftigen Marken von Taylor Swift bis Coachella und Live Nation oder CTS Eventim – warum nicht also auch mit Pitchfork beziehungsweise für Condé Nast?

Status quo vadis: Was nun, was tun?

Diese drei Geschichten legen Zeugnis von einem publizistischen Versagen ab, wo es an redaktionellem Einsatz nicht mangelte. Sie spiegeln damit als Einzelfälle die Verlaufskurve des Journalismus im digitalen Zeitalter im Gesamten wider. Bei FACT, VICE und Pitchfork arbeiteten durchwegs fähige Journalist:innen, die sich aller etwaiger Fehlentscheidungen zum Trotz offenkundig in die Sache gehängt haben und schlicht daran scheiterten, dass im Hintergrund die falschen Prioritäten gesetzt wurden.

Mit Blick auf das weitere Angebot zeigt sich, dass die weiterhin einigermaßen erfolgreichen Magazine sich über andere Dinge querfinanzieren: Resident Advisor, immer zuvorderst eine Ticketing-Plattform und nur sekundär ein journalistisches Medium, betreibt mittlerweile – VICE lässt grüßen! – eine Werbeagentur, XLR8R wird schon seit geraumer Zeit von einer eben solchen betrieben. Mixmag veranstaltet – Pitchfork lässt grüßen! – regelmäßig eigene Events. Manche Publikationen lassen sich sogar direkt dafür bezahlen, News und Features zu veröffentlichen, fungieren letztlich also eher als PR-Aggregatoren denn als journalistische Medien.

Das liest sich unschön, und zwar in mehrerlei Hinsicht. Denn nicht nur wirken sich die wirtschaftlichen Interessen der dahinterstehenden Finanzierungsmodelle deutlich auf die redaktionelle Gestaltung aus, auch hängt der Journalismus damit am seidenen Faden ihres Gelingens. Wie aber lässt sich das Blättersterben aufhalten, welche Perspektiven können eventuell neu geschaffen werden? Oder jedoch: Müssen wir das überhaupt, findet der spannende Musikjournalismus nicht einfach anderswo statt und macht es sogar besser?

Abomodelle werden in Nischen wie der Clubkultur nicht unbedingt in der Breite angenommen, selbst wenn die Nachfrage zu bestehen scheint.

Wer in den letzten Jahren etwa auf dem Laufenden geblieben ist, wird das vor allem per Newsletter getan haben. First Floor (Shawn Reynaldo), Bass, Mids, Tops and the Rest (Joe Muggs und Brian David Stevens), Futurism Restated (Philip Sherburne), Music Journalism Insider (Todd L. Burns) und so weiter und so fort – viele international aktive Musikjournalist:innen haben eine neue Heimat bei vor allem Substack gefunden. Völlige editorische Freiheit, laufende Einnahmen – gibt’s was Geileres in einer Branche, in der eine sozialversicherungspflichtige Anstellung so selten ist wie eine freie Klokabine zur Peaktime?

Der Haken bei der Sache ist nicht allein, dass Substack sein Imperium durch den Ankauf von „kontroversen” Stimmen aufgebaut hat und Anfang dieses Jahres nur widerwillig waschechte Nazis demonetarisierte. Wer sich von Plattformen, vor allem solchen mit derart zweifelhaftem Gebaren, abhängig macht, lässt obendrein sein Einkommen am seidenen Fadeln baumeln – das sollten wir nun aber schon längst wissen. Spotify, Uber, OnlyFans: Dass Plattformen das Wohlergehen derjenigen, die überhaupt ihren Wert aufbauen, scheißegal ist, wissen wir doch langsam zu genüge. Die Probleme der sogenannten Creator Economy hat zuletzt Joan Westenberg konzis analysiert, Prognose: schwierig.

Zudem der Umzug ins Postfach trotz Kommentarfunktion und plattformeigenem Twitter-Abklatsch (Hand aufs Herz, nutzt das jemals jemand?) den mythischen Wert von „Community” eher vortäuscht als einlöst: Eine Kommentarspalte und gelegentliches Feedback per Mail ersetzen noch lange kein dynamisches Miteinander, vor allem nicht auf journalistischer Ebene. Einerseits bricht die gegenseitige Qualitätskontrolle unter Autor:innen weitgehend weg, andererseits treten einzelne von ihnen immer stärker in Konkurrenz miteinander. Als würden wir uns nicht schon genug um die kleiner werdenden Töpfe kloppen.

Wie ein tatsächlich gemeinschaftlicher publizistisch-journalistischer Ansatz aussehen kann, haben im deutschsprachigen Raum Krautreporter, Republik und 54books vorgeführt. Die Abonnent:innen werden auf verschiedene Arten eingebunden. Der Weg hin zur Profitabilität solcher Medien ist jedoch ein beschwerlicher. Und selbst wenn er gelingt, muss das nicht unbedingt nachahmbar sein: Der Umschwung auf vergleichbare Geschäftsmodelle gestaltet sich insbesondere für tradierte Medien mit bestehendem Stammpublikum in der Regel schwer. Abomodelle werden in Nischen wie der Clubkultur nicht unbedingt in der Breite angenommen, selbst wenn die Nachfrage zu bestehen scheint.

Ist einfach nur der Text tot?

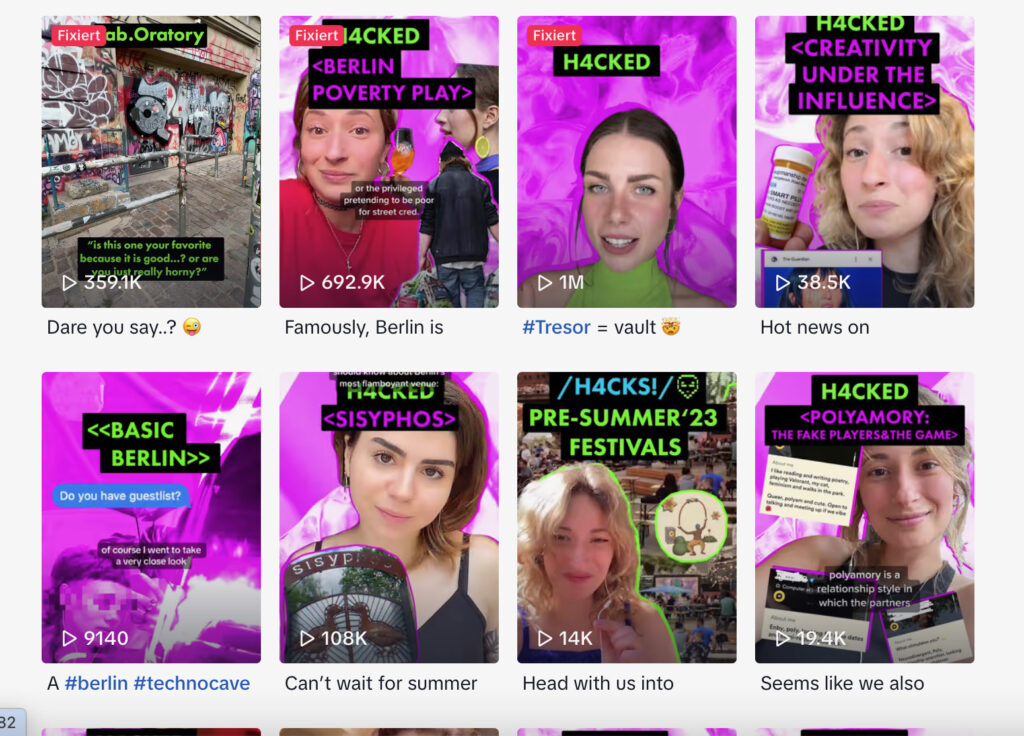

Nun ließe sich natürlich einwenden, dass vielleicht das Zeitalter des geschriebenen Worts an seinem Ende angekommen ist. Dass Musikjournalismus eben heutzutage anderswo und in anderen Formaten betrieben wird, auf YouTube oder TikTok etwa. Auf kultureller Ebene mag da sicherlich etwas dran sein, nur wie sieht es in wirtschaftlicher Hinsicht aus? Was heißt es, dass selbst die Anthony Fantanos und Adam Neelys dieser Welt offenkundig nicht allein von ihren YouTube-Einnahmen allein leben können, zugleich Patreon und andere Services nutzen, um mehr Umsatz zu generieren? Und wie viele Menschen auf dieser Welt können überhaupt von TikTok leben?

Qualitativ hochwertiger Journalismus in Textform kann noch relativ preiswert und ressourcenschonend sein, wirklich gute audiovisuelle Inhalte kosten aber Geld oder zumindest Zeit, die ohne wirtschaftliche Absicherung wiederum nur schwer zu haben ist. Und sowieso: Wie viel sich über eine historisch gewachsene Subkultur wie die im Zentrum der Berichterstattung von GROOVE durch kurze Clips vermitteln lässt, davon berichtete zuletzt der große Zwist zwischen der Rave-Generation von anno dazumal und den TikTok-Kids, als die Dancefloors nach langer Zeit wieder betanzbar wurden. Manche Dinge müssen in der Breite und mit der notwendigen Ruhe diskutiert werden.

Einen zweiten „pivot to video” werden viele versuchen beziehungsweise sind bereits dabei, schätzungsweise aber aus ähnlichen Gründen scheitern wie zuvor FACT und VICE: Die Sache rentiert sich offenbar nicht. Das sah wohl auch die Agentur Looping Group ein, die im Sommer letzten Jahres das eigentlich – zumindest in puncto Reichweite gesprochen – recht erfolgreiche „TikTok-Magazin” h4ck.mag einstellte. Selbst mit Kapital und Masterplan im Rücken scheint es für die angeblich näher am Puls der Zeit gelagerten Formate nicht rentabel zu sein, sich langfristig auf dem Markt zu etablieren.

Wie genau das allerdings ermöglicht werden könnte, darauf ist derzeit schwerlich eine Antwort zu finden. Vielleicht kommt sie bald irgendjemandem im Schlaf. Solange empfehle ich allen, die es bis hierhin geschafft haben, sich oder jemand anderem ein GROOVE-Abo anzulegen. Und sei es nur aus Solidarität und dem Wunsch heraus, dass die Diskussion um die Clubkultur nicht allein von Empfehlungsalgorithmen und irgendwelchen Instagram-Slideshows bestimmt wird.