Foto: Pelle Buys (Acid Maria)

„Auf die Residents kann man sich verlassen, persönlich und inhaltlich. Sie kennen den Club, die Gäste, die Anlage, und sie sind ein Grundpfeiler der musikalischen Identität eines Clubs, also ebenso wichtig wie die Architektur, der Raumklang oder die Gestaltung“, sagte einst Nick Höppner in der Groove. Mit unserem monatlichen Resident Podcast wollen wir ihnen den gebührenden Respekt zukommen lassen.

Derweil der Resident Podcast vor allem das aktuelle Geschehen – oder, in Pandemiezeiten gesprochen, den Mangel davon – abbilden soll, dient er ebenso als Archiv: Auch die Geschichten längst geschlossener Clubs sollen erzählt werden, um historische Kontinuitäten und Brüche durch die Perspektive ihrer Residents erfahrbar zu machen. Acid Maria gehört zu einer der zentralen Figuren des Ultraschall, Münchens erstem regulären Techno-Club Anfang der neunziger Jahre. Für ihren Mix im Groove Resident Podcast hat die female:pressure-Mitbegründerin allerdings nicht nur zurückgeblickt, sondern sich auch in der Gegenwart bedient. Mehr noch spricht sie im Interview genauso über zukünftige Perspektiven von Szenepolitiken und ihrer Arbeit als Filmeditorin.

In einer Oral History des Ultraschalls bezeichnest du den Club in seiner ersten Iteration als „Musiklabor“ in dem „Klangforschung mit Entertainment“ verbunden wurde. Was bedeutete das für dich aus Perspektive einer Resident?

Es gab sehr viel Freiraum, verschiedene musikalische Einflüsse miteinander zu verbinden und mit Stilen und Sounds und Herkunftskontexten von Musik zu experimentieren. Es existierte kein Korsett oder die Erwartung, sich in ein musikalisches Genre einzufügen, weder von Betreiber*innen- noch Besucher*innen-Seite, nur eine Ermutigung zur Eigenwilligkeit. Innerhalb eines Sets konnte ich eine frei gewählte Struktur aus der diffusen Vielfalt der mir zur Verfügung stehenden Musik aus Plattenläden – immer noch meine allerliebsten: Optimal und Hardwax – herausarbeiten. Die Selbstauflösung des*der Einzelnen zwischen verflüssigter Zeit und kollektivem Glückstaumel war dabei natürlich sehr willkommen und das war in den Augen der meisten Anwesenden die überfällige Absage an das Pragmatische, Zweckdienliche, Konsumistische der Mehrheitsgesellschaft vor den Türen – und damit an all das, was wir für bürgerlich und im Gestern erledigt hielten. Für uns im Inneren war das gruppenbildend, aber gleichzeitig auch ein bisschen arrogant…. Ich durfte in meiner Blase in der DJ Booth jedenfalls viele Erlebnisse eines Lost-in-Sound-Seins mitnehmen. Das war mein großes Glück und auch eine Notwendigkeit für mich als junge Frau aus dem Münchener Mittelklasse-Vorstadt-Milieu, der Lärm repetitiver die Bassmusik beglückte mich damals und tut es immer noch. Ich mag mir ein Leben ohne das gar nicht vorstellen. Ich habe mich als Resident als Teil der Tänzer*innen mit ähnlicher Sozialisation gefühlt, für uns alle waren die Codes der Musik sinnstiftend, irgendetwas haben wir jedenfalls wechselseitig beieinander gefunden. Für mich persönlich war der Ultraschall der Ort, an dem ich herausfinden und -arbeiten konnte, was eigentlich mein musikalischer Stil ist. Als Resident hatte ich zudem die Möglichkeit, mit dem Ende und dem Anfang den musikalischen Rahmen einer Nacht zu gestalten und das finde ich sehr wichtig. Irgendwann habe ich dann auch meine eigenen Clubabende im Ultraschall gemacht, zu denen ich meine Freund*innen und bewunderte Künstler*innen eingeladen habe.

Der Ultraschall war nicht nur der erste reguläre Techno-Club Münchens, sondern stellte auch in soziokultureller Hinsicht eine gewisse Anomalie dar: Anders als beispielsweise in Berlin konnte in der Stadt nicht ohne Weiteres Leerstand besetzt und für subkulturelle Zwecke urbar gemacht werden, auch waren die Behörden nicht immer unbedingt kulant. Wie schätzt du es rückblickend ein – hat das Beispiel in München Schule gemacht und in den vergangenen Jahrzehnten in der Stadt für ein größeres Bewusstsein für die Notwendigkeit solcher alternativen Orte gesorgt?

Ohne die persönliche Chuzpe des im Januar 2021 verstorbenen Wolfgang Nöth, Spitzname der Hallenmogul, wären viele Zwischennutzungen in München nicht so passiert. Seine unbedingte, mitunter eigenwillige Durchsetzungsfähigkeit hat mehrere Chancen von temporärem Leerstand in München ergriffen. Der alte Flughafen Riem, dann das Pfanni-Gelände sind nur die zwei größten Projekte einer langen Liste. Es gibt diese Anekdote, in der er bei einer Begehung des ersten Ultraschalls mit den Münchener Behörden ein brennendes Feuerzeug an die HR Giger-ähnliche Deko aus dem Filmset von Enemy Mine hielt, die über dem DJ Pult hing und die die Partnerin Dorle Zenker von Bekannten besorgt hatte, und meinte: „Schauts, des brennt net.“ Und damit war das dann erledigt, so berichteten die Anwesenden. Beide Orte, der alte Flughafen bevor er zur Messe umgebaut wurde, wie auch der Kunstpark Ost auf dem ehemaligen Pfanni-Gelände, haben für eine relative Normalisierung der Codes und Bedürfnisse der Nacht gesorgt. Die Szenen haben sich in München auf diese Weise diversifizieren können und das klingt heute noch nach. München hat immer irgendwie zwei Seiten. Die Überregulierung befeuert auch das individuelle, unbedingte Wollen, den Punkt, an dem man einfach nicht mehr nachlässt und nicht mehr von einem Projekt abrückt. Es steht inzwischen ein ehemaliger Ausflugsdampfer mitten in der Stadt auf einer Bahnbrücke – die Alte Utting tuckerte früher über den Ammersee und wurde, in zwei Hälften zerlegt, dort hin befördert.

Du wolltest für deinen Beitrag zum Groove Resident Podcast keinen Mix aufnehmen, der denSound dieser Zeit eins zu eins widerspiegelt oder als Zeitkapsel funktioniert. Kannst du erklären, warum? Und welchen Ansatz verfolgst du stattdessen mit dem Set?

Der eine Kanon für ein Musiklabor, in dem es ums Experimentieren und Vielstimmigkeit ging, ist nicht möglich. Es brauchte immer den sehr eigenwilligen Blick der DJ, um sich hier einzuschreiben, das war ja die Erwartung. Wir waren überzeugt von unserer jeweiligen Perspektive, aber jede*r hat das auch wieder anders und unverwechselbar gemacht und die anderen mitgerissen. Im Grunde ist das für mich immer noch der ganz zentrale Punkt bei der Zusammenstellung eines Sets, so bin ich überhaupt erst zum Auflegen gekommen. Auswahl und Zusammenstellung müssen sehr bewußt sein, sonst könnte sich ja auch jemand anders hinstellen. Mich interessiert als Künstlerin auch nicht so sehr das Wiederauflebenlassen, sondern das Immer-wieder-neu-Zusammensetzen. Meinen Arbeitsauftrag sehe ich in der unbedingten Authentizität: Ich bringe das mit und lege das auf, von dem ich denke, dass es gerade interessant ist. Ich habe in diesem Set versucht, den „Blick zurück“ mit dem, was ich aktuell spiele, in Beziehung zu setzen.

Du hast kritisiert, dass im historischen Rückblick auf die damalige Szene der Beitrag von Frauen zur Szene häufig übersehen oder schlicht übergangen wird. Per se ist es leider nichts Ungewöhnliches, dass die Beteiligung von Frauen in der Historisierung männerdominierter Subkulturen übergangen wird – angesichts der in den vergangenen Jahren immer intensiveren Auseinandersetzung mit hierarchischen Strukturen innerhalb der Szene verwundert es dennoch. Wieso werden diese deiner Meinung nach selbst in recht umfangreichen Geschichtsschreibungen weiterhin reproduziert und welcher Anstrengungen bedarf es, um dem in Zukunft entgegenzuwirke?

Sowohl der erste als auch der zweite Ultraschall waren Inseln der Glückseligen innerhalb eines recht kommerziell angelegten Vergnügungsviertels. Diese Form des Anderen hat das ganz maßgeblich gekennzeichnet, auch wenn das aus heutiger Sicht ein bisschen arrogant klingt. Es ist wahrscheinlich menschlich, in der Erinnerung immer zunächst an die Ähnlichen zu denken, Stichwort Homosozialität, „so war das für meine Kumpels und mich“. Leider gehen Ecken und Kanten auf diese Weise verloren, als würden sie abgeschliffen. Unter dem Label „München in den Neunzigern“ wird stellenweise vereinfachend zusammengefasst und damit auch verfälscht. Ein so betriebenes Label riskiert, dass die historischen Leistungen von Frauen und/oder Marginalisierten verlorengehen. Im Ultraschall war zum Glück von jeher Vielfalt und Eigenwilligkeit das Prinzip und das haben einige wirkmächtige Frauen zentral gestaltet und geprägt: die langjährige Clubbetreiberin Dorothea „Dorle“ Zenker, die DJ und Kuratorin Barbara Preisinger, die Agentin Suzana Gostimirovic, die DJ und Produzentin Cio d’Or, Barbara Hallama, Gabi Kellner, Julietta, Monika Kruse, Gabber Petra, DJ Aroma, nicht zuletzt die Künstlerinnen Chicks on Speed. Ich habe sicher einige vergessen – sorry, Kolleginnen, und danke für alles! Der Club war von Ismen frei, auch wenn das mitunter noch weiter hätte gehen können.

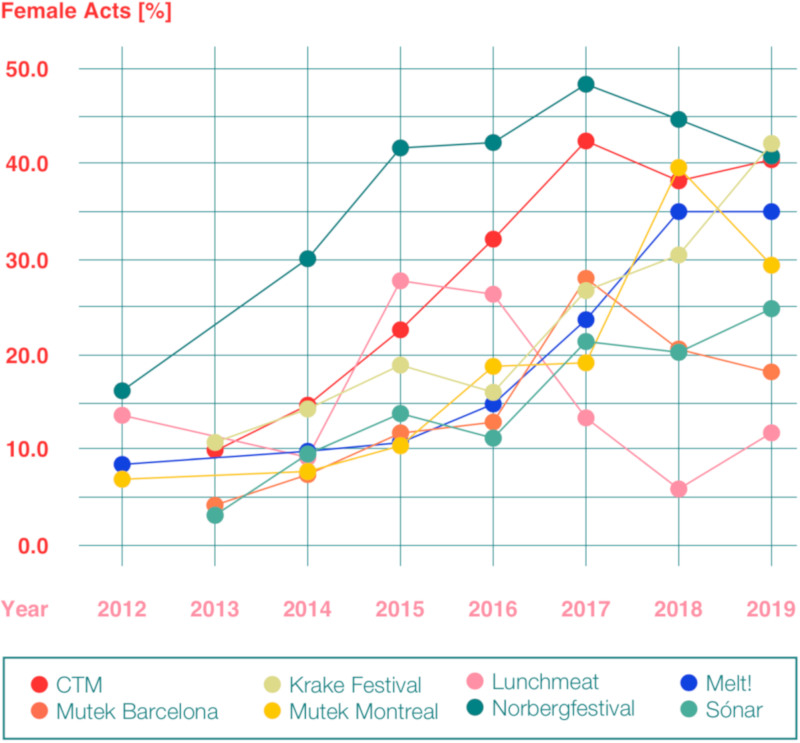

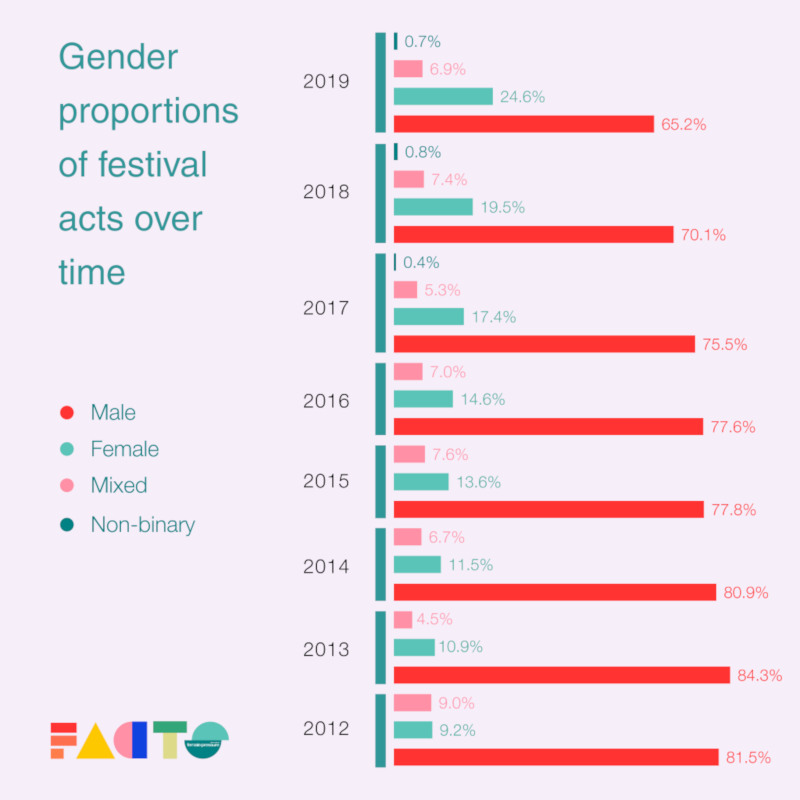

Du bist gemeinsam mit Electric Indigo, Gudrun Gut und anderen Mitbegründerin des dezentralen Kollektivs female:pressure und arbeitest auch an der FACTS-Studie mit, die erstmals im Jahr 2013 veröffentlicht wurde und die Gender-Verteilung bei Musikveranstaltungen und Festivals im elektronischen Bereich untersucht. Das letzte Update erhielt die Studie im März 2020. Welche maßgeblichen Entwicklungen gab es in den sieben Jahren seit Erstveröffentlichung der Studie und der letzten Aktualisierung zu beobachten – und wie würdest du diese bewerten?

Durch die erste FACTS-Ausgabe 2013 und dem Perspectives Festival in Berlin, auf dem sie präsentiert und breit diskutiert wurde, hatte sich seinerzeit in der Branche endlich ein Sensibilisierungseffekt gezeigt, das zeigt diese Grafik sehr gut:

Viele Kurator*innen haben in der Folge einen Reality Check ihrer Auswahlkriterien und -verfahren unternommen und das hat den Line-Ups sehr gut getan. Gleichzeitig scheinen sich solche Trends in einigen Fällen nicht so zu konsolidieren, wie wir das gerne sehen würden. Es hat sich also etwas getan – aber von Chancengleichheit in Bezug auf Gender kann mit dem Blick auf die Zahlen noch nicht die Rede sein, insbesondere wenn man einzelne Weltregionen und/oder Festivals näher betrachtet – was auf unserer Website möglich ist. Das Anliegen der Studie ist es, eine Sensibilisierung für Ungleichbehandlungen über die Erhebung belastbarer Fakten zu erreichen. Da muss man sagen, das hat gut funktioniert, darf aber auch nicht aufhören. Seit der vorletzten Ausgabe im Jahr 2017 fragen wir uns, wie man neben der Genderbalance andere Ungleichbehandlungen in den Blick nehmen kann und versuchen Methoden zu entwickeln, wie man mehr Diversität herstellen und eine gerechtere Beteiligung von BIPoC-Artists bzw. Vertreter*innen anderer ethnischer Minderheiten erwirken kann – denn das ist natürlich ein Riesenproblem in der Szene. Da diese Kategorisierungen aber gesellschaftlich und lokal konstruiert sind und niemals über eine Zuschreibung von außen passieren dürfen, sondern von dem*r jeweiligen Künstler*in selbst vorgenommen werden müssen, um seriöse Daten erheben zu können, wird diese Auswertung notwendigerweise anders aussehen. Wie genau, darüber denken wir gerade nach, recherchieren und diskutieren das unter den Members von female:pressure und dem FACTS-Core-Team.

Eine in erster Linie quantitative Betrachtung liefert zwar qualitative Fakten zum Status Quo, alles kann damit jedoch nicht erfasst werden: Mit Blick auf die Festival-Line-Ups der vergangenen Jahre zeigt sich, dass unter den Headliner*innen zwar anteilig mehr Frauen zu sehen sind, nicht selten scheint es sich dabei jedoch immer um dieselben Namen zu handeln. Wie geht ihr mit solchen Phänomenen um?

Ich würde mir natürlich wünschen, dass sich unter den sehr erfolgreichen weiblichen und nichtbinären Artists die Einstellung durchsetzt, dass man durch gegenseitiges Empowerment am besten weiterkommt. Globale Netzwerke scheinen dafür ein probates Mittel, das ist eines der zentralen Anliegen von female:pressure und all der Aktivitäten des Netzwerks wie die Mailing-Liste, Social-Media-Kanäle, Radiosendungen oder des soeben auf currents.fm stattgefundenen Festivals COMMON MULTIVERSE INITIATIVE, bei dem female:pressure eine Sektion präsentierte. Durch das Online-Format sind die Hürden, daran teilnehmen zu können, verändert, es ermöglicht Grassroots-Initiativen und weniger privilegierten Künstler*innen, sich zu beteiligen und hoffentlich sichtbarer zu werden. Ich würde mir außerdem wünschen, dass in Zeiten, in denen Clubs wieder öffnen und Festivals live stattfinden können, Veranstalter*innen ihre lokale Verhandlungsmacht nutzen, um großartige weibliche und nichtbinäre Artists aus regionalen Zusammenhängen zu unterstützen und aufzubauen, gerne auf den Main Floors und zur Peaktime. Es wäre schön, wenn Veranstalter*innen der Beteiligung von BIPoC-Künstler*innen und Vertreter*innen anderer ethnischer Minderheiten besondere Aufmerksamkeit schenken würden. Wissensvermittlung ist ein weiterer wichtiger Baustein: Ich mache mit meiner Kollegin Donna Maya seit 13 Jahren in Köln Remix-Workshops für Frauen, es gibt in vielen Städten inzwischen Mentoring-Programme und lokale Netzwerke. Die Zeiten sind sehr gut, um sich in diesem Bereich zu professionalisieren. Die Krise hat zu einer weiteren Dezentralisierung geführt und ich würde mir wünschen, dass diese Umstände generell zu mehr Diversität und gegenseitigem Empowerment führen.

Mit Anbruch und Fortlauf der Pandemie wurde der Studie gewissermaßen die Datengrundlage entzogen – Events mit elektronischer Musik gibt es nur wenigen Teilen der Welt oder illegaler Weise unter Ausschluss der Öffentlichkeit, digitale Festivalausgaben sind in quantitativer Hinsicht weiterhin überschaubar. Kannst du bereits sagen, ob und wie ihr mit FACTS auf die veränderte Situation reagieren würdet?

Während ich hier schreibe, bleibt unklar, wann und wo es wieder Festivals, wie wir sie kannten, geben wird. Die statistische Entwicklung der langjährig untersuchten Festivals ist ein fester Bestandteil der FACTS-Studie und wir werden sie natürlich auch weiterhin auszählen während sie online oder hybrid stattfinden. Viele dieser Festivals haben Entsprechungen unter den Bedingungen der Pandemie gefunden, die vergleichbar und gut quantifizierbar sind. Nach welchen Kriterien wir das entscheiden und zählen, werden wir wie immer in der Dokumentation der neuen Ausgabe veröffentlichen. Wir sind auch sehr gespannt auf die Ergebnisse und wie sich die Pandemie auf die quantitative Untersuchung und die Beteiligung von weiblichen und nichtbinären Künstler*innen auswirkt.

Du bist seit Ende der neunziger Jahre als Filmeditorin aktiv und hast unter anderem mit Romuald Karmakar an dessen Dokumentarfilm 196 bpm, aber auch zahlreichen weiteren Produktionen mitgearbeitet, die kaum etwas mit (Club-)Musik zu tun haben. Wie bist du auf diesen Berufszweig gekommen und inwiefern spielt deine Erfahrung als DJ in diese Arbeit hinein?

Ich habe in Karlsruhe Medienkunst in einer kleinen Filmklasse studiert, als ich schon länger als DJ gearbeitet habe. Es war für mich fast zwangsläufig, sich vor allem mit Montage zu beschäftigen, beide Sphären haben sehr viel miteinander zu tun. Man konstruiert komplexe Gefüge aus disparatem Material, sucht nach Anschlüssen und Reibungen, Brüchen, und Fortsetzungen, manchmal Absonderlichkeiten, und den Momenten, wenn das Material quasi frei agiert. Ich suche also heraus, präsentiere, verfremde, weise auf etwas hin. Beziehe mich dabei immer irgendwie auf eine filmische Absicht, die im Schneideraum häufig so große Änderungen erfährt, dass man sagen kann, der Film entstehe erst im Schneideraum. Es geht um Rhythmen, Erzählweisen und Aufmerksamkeitslenkungen, Fragestellungen durch Lücken oder Ausformulierungen, es ist ein ständiges innerliches Abwägen, das sich der Debatte stellt. Ich mag wahnsinnig gerne die enge Zusammenarbeit mit Filmautor*innen und ihren Sichtweisen auf Material. Als DJ mit einer langen Berufserfahrung habe ich natürlich eine besondere Aufmerksamkeit für Erzählrhythmen und Ton-Bild-Beziehungen, die ich in Projekte einbringe. Ich sehe das als meinen Beitrag, gesellschaftliche Wirklichkeit in Form von Nachrichten, Magazinbeiträgen, Reportagen, Dokumentarfilmen, also dem non-fiktionalen Feld im sogenannten postfaktischen Zeitalter, genau anzusehen, und Perspektiven darauf herauszuarbeiten. Ich bin mir der Verantwortung bewusst. Ich bin als Filmeditorin die erste Zuschauerin und das ist eigentlich der Situation, in der ich mich in den neunziger Jahren in Plattenläden befand, vergleichbar. Mir geht es immer um Aufrichtigkeit, Abwägen und Hinterfragen. Im Schneideraum habe ich oft das Gefühl, ganz versinken zu können, das ist der Arbeit an einem DJ-Pult ehrlich gesagt auf der psychologischen Ebene ziemlich ähnlich.

Die Pandemie hat nicht nur die Musik-, sondern auch die Filmwelt massiv umgewälzt: Spielfilme sind nicht ohne Weiteres oder zumindest nicht ohne größere Budgets umsetzbar, weshalb vielerorts nun animierte Filme oder Dokumentationen im Fokus stehen. Wie wirkt sich das aktuell auf deine Arbeit aus und welche Perspektiven siehst du im Filmbereich in der kommenden Zeit?

Man merkt stark, dass auch im non-fiktionalen Bereich Drehs umstrukturiert werden. Es finden weniger Auslandsdrehs statt, das hat natürlich Auswirkungen auf filmische Erzählweisen und Inhalte. Andererseits werden Filme zunehmend auch unter anderen Politiken der Anwesenheit realisiert, im Remote Editing sitzen Autor*in und Editor*in nicht mehr im selben Raum, um miteinander am Film zu arbeiten. Diese Arbeitsweise wird sicher noch wichtiger. Andere filmische Felder gewinnen an Bedeutung: Zoom-Debatten, Ausstellungsfilme, filmische Umsetzungen von Museumsbesuchen, Theateraufführungen. All diese Formate sind natürlich auch montiert und ich sehe nicht, dass das weniger wird. Was haben wir alle in Zeiten der Pandemie nicht alles angesehen! Welche Sehgewohnheiten und Debattenkulturen haben sich daraus schon entwickelt! Ich habe mit meinen Freund*innen aus Berliner Zeiten so eine Art Filmclub, wir sehen uns Filme zeitgleich auf unseren jeweiligen Sofas an und sprechen dann darüber. Ich kann aktuell an Lectures teilnehmen, zu denen ich nur sehr schwer hätte reisen können, zuletzt zum Beispiel einen Zoom-Vortrag von Laurie Anderson in Harvard. All das hat mir als Single Mum im Home-Schooling-Modus auf dem Land mehr Möglichkeiten gegeben, mit Kolleg*innen und Diskursen in Kontakt zu bleiben. Ich hoffe, diese Ortsunabhängigkeit bleibt in einigen Fällen bestehen – auch wenn ich geliebte Orte wie Club, Theater, Kino mit jedem Tag, an dem sie geschlossen sind, schmerzhafter vermisse.

Last but not least: Was sind deine eigenen Pläne für die Zukunft?

Ich habe in den letzten Monaten mein Studio ausgebaut und ein paar Remixe für befreundete Künstlerinnen gemacht, unter anderem für das tolle Album von Donna Maya, Lost Spaces -> Detroit, auf Soundsister Records. Die Remix-EP erscheint später im April. Ich arbeite an experimentellen Musikarbeiten, die eher für Ausstellungsräume konzipiert sind. Und ich will unbedingt wieder auf Festivals und in Clubs auflegen. Meine Begeisterung dafür hört nie auf.

Stream: Acid Maria – Groove Resident Podcast 16

01. London Modular Alliance – Precious Materials

02. Joannes – Whisper

03. Erika – No. 3

04. Roman Flügel – Pattern Two

05. Ruskin & Broom – TKN

06. D-Leria – Divergences

07. I-F – Nothing Else

08. NX1 – 025 (The Exaltics Remix)

09. Ectomorph – IT 2 Loop 2

10. Cyrana – Bruin

11. Talismann – Anchoryst

12. Galaxy Lane – Silver

13. Jamaica Suk – Around The Vines

14. Electric Indigo – Ferrum 5 (Surgeon Remix)

15. Rrose – Columns

16. Sleeparchive – Bleep 02

17. EQD – EQD#009A

18. Roman Flügel – Pattern 11

19. Robert Hood – Black Man’s Word

20. Dopplereffekt – Rocket Scientist

21. London Modular Alliance – Peach Hat

22. I-F – I Do Because I Couldn’t Care Less

23. Elecktroids – Floatation

24. Ribé – The Cause

25. Ypy – Zero