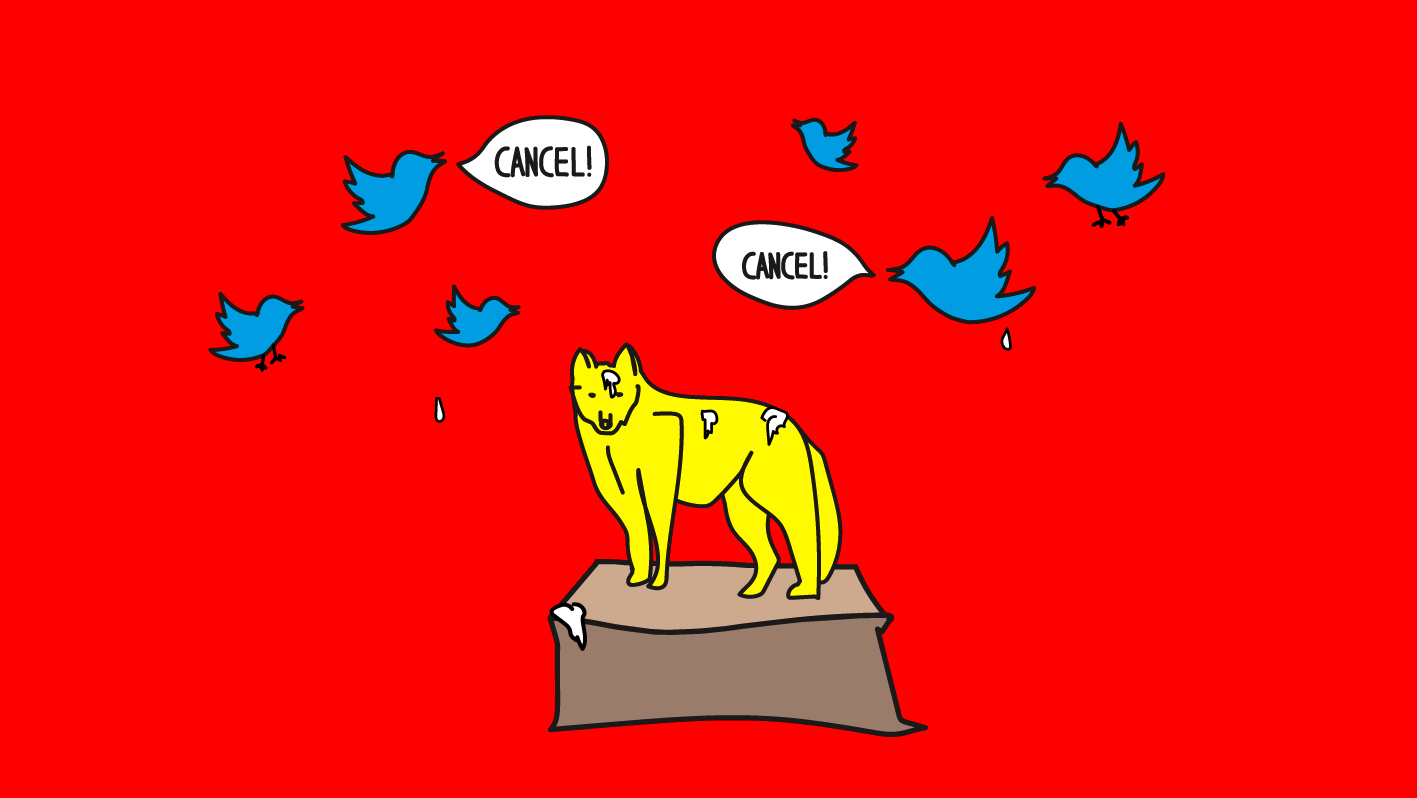

Illustration: Dominika Huber

Letzte Woche veröffentlichten wir einen Text, der sich mit dem Phänomen um Callouts und der Verantwortung von DJs beschäftigte. Erstere mauserten sich in den letzten Jahren zu einem probaten Mittel, um Missstände in der Szene und das Fehlverhalten einzelner anzuprangern, wurden aber mitunter ebenso inflationär wie unverhältnismäßig verwendet – so die These. Der folgende Text greift diese Perspektive auf und versucht, sie zu ergänzen. Wie sehr werden diejenigen, die angeblich am lautesten schreien, gehört? Wie nötig sind Business Teshno und Konsorten? Und ab wann ist es überhaupt angebracht, zu intervenieren?

Elektronische Musik mit dem Wilden Westen zu vergleichen, ergibt durchaus Sinn. Gesetzmäßigkeiten gelten, so scheint es, wenn überhaupt in der Musik selbst. Die Verbindlichkeit des Four-To-The-Floor-Diktats, von White Noise und anschließendem Bassgewitter, von Ambient-Sets in der Pandemie sucht man in der sozialen Sphäre allerdings vergebens. Ein allgemeingültiges Regelwerk – der einst omnipräsente Grundsatz P.L.U.R. scheint verwässerter denn je – ist nicht etabliert. Es herrschen raue Sitten, die besonders im virtuellen Raum denjenigen oder diejenige, der oder die nicht schnell genug den Colt zieht, mit einem sporenstiefeligen Arschtritt unsanft durch die Saloontür befördern.

Was ist daran verwerflich, Bigotterie von DJs, Promotern und Veranstaltern anzuprangern, wenn diese wissentlich die Gesundheit von Menschen aufs Spiel setzen und die vermeintlichen Ideale ihrer Szene verraten?

So sehr die Diskurs-Blasen in den sozialen Medien diesen Vergleich also erlauben, hinkt er In einem Punkt gewaltig: Die einzelnen Siedlungen sind keine beschaulichen Westernstädtchen, in denen alles seinen gewohnten Gang geht, sondern pulsierende Metropolen mit extrem komplexen, dichten und verworrenen Strukturen. So dicht und verworren, dass es, um ein letztes Mal im Bild zu bleiben, schon weit mehr als einen Outlaw braucht, um Veränderungen voranzutreiben und nachhaltige Umgestaltungen zu bewirken.

Die Plattform Business Teshno etwa fungiert in diesem Zusammenhang als Korrektiv, dominiert – obwohl laut und agitatorisch – aber keineswegs den Diskurs. Abgesehen davon, dass das Eis bei Vergleichen von „systemischem Rassismus und Polizeigewalt einerseits, fehlender Diversität in Playlisten andererseits” tatsächlich dünn wird, fällt die Kritik nicht unverhältnismäßig aus. Was ist beispielsweise daran verwerflich, Bigotterie von DJs, Promotern und Veranstaltern anzuprangern, wenn diese wissentlich die Gesundheit von Menschen aufs Spiel setzen und die vermeintlichen Ideale ihrer Szene verraten?

Dass dabei ab und an Äpfel mit Birnen verglichen werden, sollte ein verschmerzbarer Kollateralschaden sein, den es sich lohnt zu thematisieren. Das eigentliche Problem ist doch vielmehr, dass der sog. Callout – zusammen mit Cancel Culture schon jetzt ein Bewerber fürs Unwort des Jahres – beinahe reflexartig als Nestbeschmutzertum ausgelegt wird oder zu einer haltlosen Neiddebatte führt. Nebenkriegsschauplätze sind schnell eröffnet, Abwehrmechanismen gegen einen verhältnismäßig kleinen Gegner fix in Gang gesetzt.

„Kann man wirklich jemandem vorwerfen, dass er seinen Beruf ausüben und Geld verdienen möchte?”, fragte unser erster Kommentar zur Causa vor Kurzem. Die Antwort kann in diesem Fall nur lauten: Ja, unbedingt! Dass das Sinn macht, nötig ist, belegen die harschen Reaktionen, die getroffenen Hunde, die bellen. Die meisten der Delinquent*innen aber reagieren nicht mal. Unsere Szene, die in „vielen Ecken echt kaputt” ist, erachtet es als selbstverständlich, ihre Götzenfiguren um den Globus zu fliegen, um sie dort Platten auflegen zu lassen.

Der Gegenwind, der Akteuren wie Business Teshno entgegenschlägt, weht doch für gewöhnlich bergab. In der Regel treffen die Attacken DJs, die das Gros der virtuellen Schöff*innen hinter sich wissen.

Was schon vor der Pandemie höchst seltsam anmutete, entwickelt sich während der globalen Krise zu einem beinahe surrealen Problem. Als im Sommer die Fallzahlen sanken, schossen die ersten sogenannten plague raves, beispielsweise im kurz zuvor noch arg gebeutelten Italien, wie Pilze aus dem Boden. Schon wenige Monate nach dem Ausbruch der Pandemie wurde – zumeist unter freiem Himmel – wieder getanzt, als sei nichts passiert. Auf eigene Verantwortung, doch zulasten anderer. Jetzt, da die Statistiken explodieren und die bislang heftigste Welle bevorsteht, scheint die Zeit gekommen, noch einen draufzusetzen: Findige Veranstalter erschlossen etwa Mexiko oder Tansania, genauer gesagt die zugehörige Insel Sansibar.

Mehr Nehmerqualitäten, weniger Hysterie

Dort spielte mit Ricardo Villalobos nicht nur einer der bekanntesten und beliebtesten DJs überhaupt, der sich 2017 im Guardian noch als linker Idealist gab. Natürlich machten sich auch hunderte Raver*innen aus Europa auf den Weg. Abgesehen von der unappetitlichen neokolonialistischen Note dieses Unterfangens zählte der letztwöchige Kommentar die offensichtlichen Argumente gegen die Reise ins mutmaßliche Hochinzidenzgebiet auf: „Da zu feiern ist arrogant, ignorant, gefährlich für sich, andere und bei der Rückreise auch für die Nächsten. Krankheitsfälle noch in Sansibar würden nur die Verbreitung des Virus weiter antreiben (…)”. Am 26. März veröffentlichte das Nachrichtenportal Bloomberg obendrein einen Bericht, nach dem die am stärksten mutierte Corona-Variante bei Reiserückkehrer*innen aus Tansania festgestellt wurde. Das muss nicht zwingend mit den Partys auf Sansibar zusammenhängen, verdeutlicht aber einmal mehr, wie dämlich es ist, dort für tausende Schweizer Franken zu feiern. Während die Einwohner*innen des Landes ein jährliches Durchschnittseinkommen von 540 US Dollar aufweisen können, wohlgemerkt.

Weder das Jahreseinkommen der tansanischen Bevölkerung noch die kollektive intellektuelle Fehlleistung von Raver*innen und DJs auf Sansibar sind aber Kernthema dieses Texts. Vor allem stellt sich die Frage, ob in der Diskussion um Callouts und Cancel Culture nicht mehr Nehmerqualitäten und weniger Hysterie gefragt wären. Der Gegenwind, der Akteuren wie Business Teshno entgegenschlägt, weht doch für gewöhnlich bergab. In der Regel treffen die Attacken DJs, die das Gros der virtuellen Schöff*innen hinter sich wissen. Nina Kraviz, wenn sie ihre Cornrows präsentiert, Peggy Gou, wenn sie Leute wie Untertan*innen behandelt, oder eben Ricardo Villalobos, wenn er auf Sansibar spielt.

Außer Acht gelassen wird dabei gerne, in welch kleinen Dimensionen das alles stattfindet, von welcher Basis aus etwa Business Teshno mit Spatzen auf Kanonen schießt: Ihr stärkster Social-Media-Auftritt – auf Twitter nämlich – verzeichnet etwa 7800 Follower, vergleichbare Kanäle haben eher weniger denn mehr. Hier sind keine Kommunikationsexpert*innen am Werk, die obendrein jede Verfehlung nach Härtegrad ins dafür vorgesehene Register eintragen. Es wird einfach geschossen, nicht immer „aus allen Rohren”, sondern nach eigenen moralischen Standards.

Auf der anderen Seite stehen Stars, die – sofern sie sie nicht fortlaufend tyrannisieren – eine gut geölte PR-Maschinerie hinter sich wissen. Und die macht ihren Job, wie der reality check beweist: Obwohl etliche Events von Künstler*innen, Aktivist*innen und Journalist*innen im Vor- und Nachhinein kritisiert wurden, fanden diese statt bzw. beschädigten das Ansehen der dort auftretenden DJs wenn überhaupt marginal.

Dafür ist aber freilich nicht nur perfekt orchestrierte Öffentlichkeitsarbeit verantwortlich. Das Grundübel, das plague raves und eine aus den Fugen geratene Dance-Music-Landschaft erst ermöglicht, ist eine perfide Form der Gleichgültigkeit unter den Konsument*innen. Diese wird entweder offen zur Schau gestellt oder mit strategischer Inkompetenz getarnt. Besonders während der Pandemie gesellte sich dazu eine weltfremde Rücksichtslosigkeit, die das eigene Partyerlebnis in der Manier des verqueren Bürgerrechtlers zum Menschenrecht hochstilisiert. Wie sonst lassen sich Reisen, etwa nach Sansibar, logisch begründen?

Tatsächlich ist dieses disperse Gebilde, das vereinfacht als Szene dargestellt wird, ein „dreckiges Geschäft, das wie jedes andere im Kapitalismus auf Konkurrenz basiert und baut” – nur eben ein besonders eitles und besonders empfindliches. Das liegt vorrangig an seinem großflächig prekären Zustand, den einige wenige Top-Player kontrastieren. Und natürlich am losen, aber eigens auferlegten Regelwerk, das bestimmte Verhaltensweisen verurteilt und, noch wichtiger, als verurteilenswert ausweist. Ohne subjektives Moralempfinden kommen wir daher kaum aus, ein wirklich verbindlicher Regelkatalog lässt sich nur schwer etablieren.

Die vorgeschlagene Trennung zwischen Moral und Politik, mit der der letztwöchige Kommentar schließt, kann kaum funktionieren. Wenn schon die moralischen Grundsätze extrem voneinander abweichen, wie soll daraus ein allgemeingültiges politisches Konzept entstehen? Jede*r wird weiterhin Szenepolitik nach eigenem Gutdünken betreiben, die Fronten sind in ihren Ansichten so unvereinbar wie festgefahren.

Das Lästern vor der Türe, das hin und wieder womöglich wirklich Druck vom Kessel nimmt, ist jedenfalls kein Allheilmittel gegen tief verwurzelte Missstände. Wir sind derzeit weit davon entfernt, uns bloß über Lappalien wie affige b2bs oder inszenierte Marketing-Schleimereien amüsieren zu können. Es geht ausnahmsweise um größere Zusammenhänge, die nicht nur die Szene ins Zwielicht rücken, sondern unter Umständen verheerende Auswirkungen für die Gesellschaft haben.

Wie weit reicht also die Verantwortung der DJs? Dass sie in jedem Fall so weit reichen sollte, keine Menschenleben zu gefährden und nicht als Ausbeuter*innen aufzutreten, ist sicherlich keine tollkühne Forderung. Sondern selbstverständlich.