Introversion (Sämtliche Fotos: Introversion)

Inzwischen ist der Alltag mit dem Coronavirus für die meisten von uns Normalität geworden: Auf Clubs und Konzerte wird seit Monaten verzichtet, in großen Gruppen trifft man sich nur noch im Video-Call und Wörter wie „FFP2-Maske”, „Reproduktionszahl” oder „Infektionsschutzgesetz” haben einen festen Platz in unserem Sprachschatz.

Alles Dinge, die wir am Anfang des Jahres für unvorstellbar hielten. Niemand hätte gedacht, dass die hollywoodreife Geschichte eines Virus, das die gesamte Welt lahmlegt, innerhalb von Wochen zur schonungslosen Realität wird.

Der Berliner DJ und Produzent Julius Debler, bekannt unter seinem Alias Introversion, musste diese neue Realität auf besonders unangenehme Weise erleben. Unser Autor Jan Goldmann hat mit ihm telefoniert und aus Deblers Perspektive aufgeschrieben, was ihm auf seiner Asientour, die abrupt endete, widerfahren ist.

Ich bin Anfang März für eine kleine Tour nach Asien geflogen. Als ich ankam, wütete das Virus bereits so sehr, das mein Gig in China gecancelt wurde. Wir haben uns da aber noch keine so großen Sorgen gemacht, ich hab’ auf alles geachtet, hatte Masken dabei, Desinfektionsmittel, habe Abstand gehalten. Alles zu einem Zeitpunkt, an dem Corona hierzulande noch überhaupt nicht ernst genommen wurde. Zu jeder Zeit stand ich mit Benny [Benjamin Sommer, Anmerkung d. Red.], meinem Booker, in Kontakt. Der hat von Deutschland aus immer gecheckt, wie die aktuellen Regelungen in dem jeweiligen Land sind, ob ich weiterfliegen kann, ob das alles klappt. Auch mit den lokalen Behörden vor Ort hatten wir über die Promoter immer Kontakt.

In Taiwan, meinem ersten Tour-Stopp, hieß es dann, wenn ich jetzt nach Südkorea fliege, könnte es sein, dass ich von dort nach Hause muss oder nirgendwo anders mehr hinfliegen darf. Die Regeln waren damals noch nicht so klar formuliert, deswegen haben wir die Tour weitergeführt. Von Taiwan bin ich nach Seoul in Südkorea und von Seoul weiter nach Singapur, das war alles kein Problem. Von Singapur ging es dann nach Vietnam. Auf jedem Flug musste ich immer Auskunft geben, wo ich herkomme, wie lange ich dort war und warum ich einreisen wollte. Ich kam in Vietnam an, habe die Formulare ausgefüllt wie immer und wurde schon bei der Passkontrolle zur Seite genommen. Ich erfuhr aber nicht, was los war. Ich wusste gar nichts.

Abends kamen Leute in Anzügen zu uns. Ich hatte immer noch keine Ahnung, was los ist, aber mir war klar, ich komme jetzt wahrscheinlich nicht direkt nach Hause.

Irgendwann brachte man mich in einen abgesperrten Bereich, da war dann vielleicht eine Stunde um. Ich wusste immer noch nicht, was wirklich los ist. Irgendjemand hat mir schließlich auf sehr gebrochenem Englisch erklärt, dass ich hier nicht einreisen darf, weil ich in Seoul war. Obwohl das ja der Stopp noch vor Singapur war. Ich gab zu, dass ich davon nichts wusste, dass ich die Regelung nicht kannte. Es stellte sich heraus, dass diese Regelung in Kraft getreten ist, als ich in der Luft war, sonst hätte ich gar nicht erst hinfliegen dürfen. Vorher waren nur zwei Regionen in Südkorea betroffen. Jedenfalls durfte ich jetzt nicht weiter.

Ich wurde mit zwei Optionen konfrontiert: Entweder ich reise ein und begebe mich in eine 14-tägige Quarantäne. Oder ich fliege direkt zurück nach Deutschland. Sofort habe ich Benny kontaktiert, der sagte mir: „Setz’ dich in den nächsten Flieger, das mit den Kosten klären wir, wenn du hier bist.” Vor Ort hat zu meinen Nachteil fast niemand Englisch gesprochen. Letztlich habe ich dann doch noch eine Mitarbeiterin der Flughafenbehörde gefunden, die für mich mit allen möglichen Airlines telefoniert hat. Das Problem: Keine einzige Airline durfte mich wegen der neuen Regelung mitnehmen. Ich war gestrandet am Flughafen von Ho-Chi-Minh-Stadt.

Wie gut die Leute drauf waren

Ich wusste nicht, was jetzt passieren soll. Ich konnte nur einreisen oder in dem Flughafen bleiben. Obwohl das ja auch nicht ging, einfach zwei Wochen dort zu bleiben. Zu dem Zeitpunkt war gut ein halber Tag rum. Ich war müde, zwischen Singapur und Vietnam hatte ich vielleicht eine, höchstens zwei Stunden Schlaf. Niemand hat mich verstanden. Ich war der einzige dort, der nicht vietnamesisch gesprochen hat.

Später kam eine Reisegruppe von Vietnamesen an, die ebenfalls alle in Quarantäne mussten. Man brachte uns Trinkflaschen, wir durften den Bereich nicht verlassen. Abends kamen Leute in Anzügen zu uns. Ich hatte immer noch keine Ahnung, was los ist, aber mir war klar, ich komme jetzt wahrscheinlich nicht direkt nach Hause, ich muss hier irgendwie bleiben. Auch die Botschaft konnte ich nicht erreichen, es gab kein Handynetz, das ich nutzen konnte. Nur per Wi-Fi konnte ich Leuten schreiben, telefonieren ging nicht. Die deutsche Botschaft habe ich dann über einen Umweg erreicht, indem ich mir spät abends ein Skype-Konto eingerichtet habe. Dort teilte man mir allerdings mit, dass ich keine Chance auf eine Alternative habe, ich müsse jetzt einreisen und hier bleiben. Vielleicht kriegen sie mich früher raus, doch jetzt könnten sie mir nicht helfen. Im ganzen Land seien an dem Tag Leute gestrandet – so wie ich.

Einmal täglich durfte man eine halbe Stunde oder Stunde, je nachdem wie viele raus wollten, auf einen Balkon viermal im Kreis laufen, dann wieder rein.

Später am Abend gab es einen Lichtblick, wir durften den Bereich verlassen. Ich dachte mir: „Okay, reise ich doch einfach ein.” Ich bin wieder zur Passkontrolle, habe meinen Pass gezeigt, man fragte mich, wie lange ich bleiben möchte. Nur zwei Tage, ließ ich verlauten. Prompt drückte der Beamte mir einen Stempel rein, und dann war ich raus. Und ich dachte nur: „Was ist denn jetzt los?” Ich bin von Flughafen runter, aber da standen wieder die Leute in den Anzügen. Sie haben mich abgefangen, mir mein Gepäck gebracht und gesagt, „Hier entlang!”

Wir wurden alle in einen Bus gebracht, mit dem sind wir dann eine gute Stunde gefahren, zu irgendeinen Gebäude, einem ehemaligen Militärkrankenhaus. Dort hat mich dann überhaupt niemand mehr verstanden, auch die Ärzte haben kein Wort Englisch gesprochen. Nach ewiger Warterei, bewacht wie Schwerverbrecher, wurde uns allen das Fieber gemessen und wir durften das Krankenhaus, ein altes, vergammeltes Gebäude, betreten. Steril sah hier nichts aus. So saß ich dann mit vier hustenden Vietnamesen in einem Zimmer. Keiner hat mich verstanden. Wir haben irgendwann kalte Soba-Nudeln mit kaltem Wasser bekommen. Dann hieß es, dass ich hier bleiben muss.

Einer der Ärzte sprach dann doch ein bisschen Englisch und ein bisschen Französisch. Dem konnte ich zumindest die Situation halbwegs erklären, mithilfe von Google Translate. Es tue ihm wahnsinnig leid, sagte er. Aber er hat keinerlei Verfügung darüber, ich muss hier 14 Tage bleiben, ich komme nicht drumherum, keine Chance. Dafür gibt es dreimal am Tag Essen und das Wi-Fi-Passwort. Es war unglaublich heiß, 35 Grad. Dementsprechend viele Mücken und Insekten flogen rum. Nach einiger Verhandlungskunst gegenüber den Ärzten genehmigte man mir immerhin ein eigenes Zimmer. Ich wollte unbedingt verhindern, mich anzustecken.

Spannender wurde es nicht. Es gab, wie erwähnt, dreimal am Tag Essen, einmal am Tag wurde der Raum komplett durchdesinfiziert. Da kam dann jemand rein mit so einem Schutzanzug und einer Art Kärcher und hat das ganze Zimmer abgesprüht. Jeden Tag wurde die Bettwäsche gewechselt und weggeschmissen, gewaschen werden durfte nichts. Als Kleidung habe ich jeden Tag so Krankenhaus-Nachthemden bekommen. Ebenfalls jeden Tag gewechselt, landeten sie in Mülltonnen mit großen gelben Warnhinweisen, als wäre ich verstrahlt gewesen. Ansonsten wurde penibel darauf geachtet, dass niemand sein Zimmer verlässt. Einmal täglich durfte man eine halbe Stunde oder Stunde, je nachdem wie viele raus wollten, auf einen Balkon viermal im Kreis laufen, dann wieder rein.

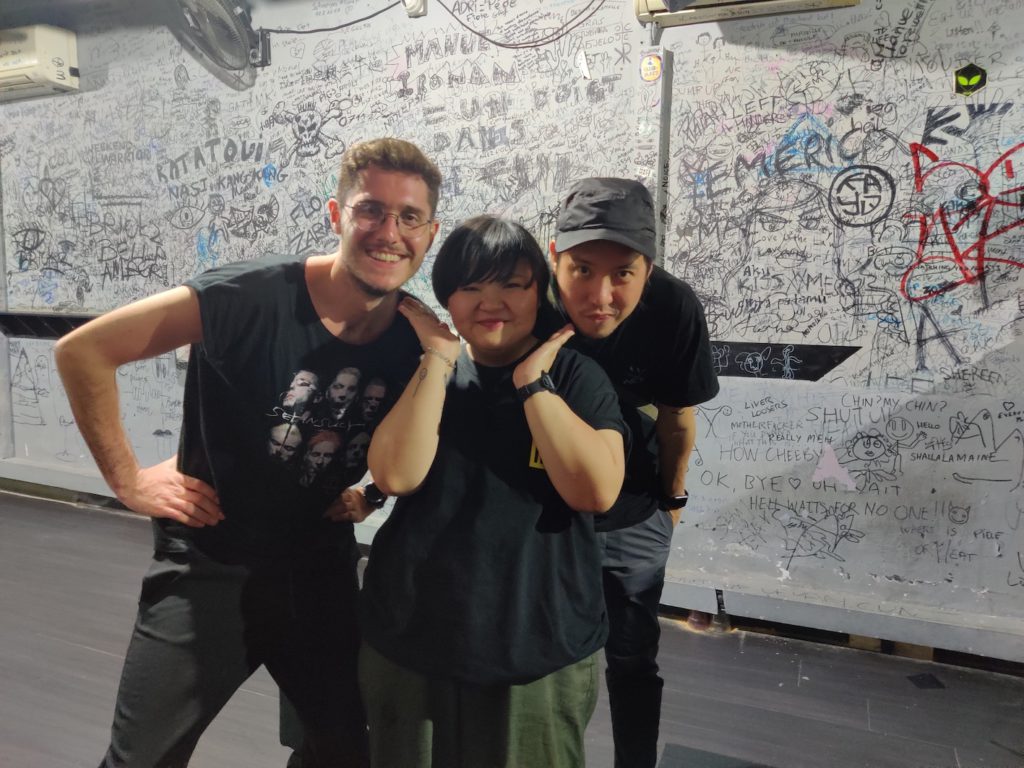

Erstaunlich war, dass die Leute alle ziemlich gut drauf waren. Das war richtig seltsam. Ich habe mit einer einzigen Person dort gesprochen, am vorletzten Tag, der ist da erst angekommen. Ein gebürtiger Vietnamese, der in London studiert. Er wusste, dass das so abläuft. Zu Hause dürfen sie nicht in Quarantäne, dort ließe sich das nicht gut genug überwachen. Das heißt: Auch alle Einheimischen mussten dorthin. Er bekäme trotzdem weiterhin sein Gehalt und machte jetzt hier einfach zwei Wochen Urlaub. Ein Freund musste auch hin. Und nach dem Motto „Wir gucken jetzt hier zwei Wochen Netflix” waren alle in recht lockerer Stimmung. Das hat mir sehr geholfen.

Ich komm jetzt hier nicht mehr weg

Die ersten zwei Tage war ich ziemlich down, das hat mich runtergezogen. Meine Freundin saß hier in Berlin und hat sich natürlich darauf gefreut, dass ich wiederkomme. Meine Mutter hat sich wahnsinnige Sorgen gemacht, mehr als ich. Aber nach zwei oder drei Tagen war’s dann auch gut. Ich dachte, es bringt auch nichts, ich komme jetzt hier nicht weg. Wir haben natürlich trotzdem versucht, alle Hebel in Bewegung zu setzen, ich habe die Botschaft wieder erreicht. Es kann sein, dass sich doch noch was tut, teilte man mir mit, da jetzt auch die ganzen Urlauber zurückgeholt werden. Am Ende ist nichts passiert, das war mir nach einer Woche dann auch klar. Ich habe das Beste draus gemacht und versucht, ein bisschen Musik zu machen. Ich hab’ mir einen Tisch reinstellen lassen, ansonsten gab es nur diese Betten. Da waren auch keine richtigen Matratzen drauf, das waren einfach so Metallgitter mit Tüchern drüber, unfassbar unbequem. Mückenstiche habe ich auch bekommen wie Sau.

Nach ein paar Tagen habe ich den Promoter, der mich eigentlich am Flughafen abgeholt hätte, erreicht. Rein durfte er zwar nicht, aber er durfte mir Sachen vorbeibringen, die mir dann gebracht werden. Zum Beispiel hatte ich irgendwann keine Unterwäsche mehr. Und auch sonst hat er mir allerlei Zeug vorbeigebracht: Kaffeedosen, Süßigkeiten, ein bisschen Obst, Vitamintabletten, Toilettenpapier, Masken und, ganz wichtig, Mückenspray. Das hat meine Laune wahnsinnig gesteigert. Einfach mal einen Kaffee trinken, ansonsten gab es nur Wasser.

Man sah mich zwar seltsam an, aber bestätigte mir alles bereitwillig.

Gegen Ende habe ich dann endlich einen Flug gebucht, diesmal einen Direktflug. Es hätte auch Flüge über Istanbul oder Antalya gegeben, allerdings ließ die Türkei auch jeden aus der Region in Quarantäne stecken. Das wollte ich mir sparen, lieber den teureren Direktflug nach Frankfurt und dann mit dem Zug oder dem Auto weiter nach Berlin.

Mein Direktflug sollte einen Tag nach dem Ende meiner Quarantäne starten. Zwei Tage bevor ich gehen durfte, wurde ich getestet, warum auch immer. Der Test war natürlich negativ. Ich hätte am nächsten Morgen gehen dürfen. Bloß entstand nun diese seltsame Situation, in der ich Angst hatte, dass ich in die Stadt gehe, später am Flughafen ankomme und die Behörden dort sagen: „Sie waren in der Stadt, sie dürfen jetzt nicht fliegen.”

Ich bat also die Mitarbeiter*innen im Militärkrankenhaus, mir einen Zettel auszufüllen, der bestätigt, dass ich hier zwei Wochen in Quarantäne war, direkt vom Krankenhaus zum Flughafen gebracht werde und dafür freiwillig noch eine Nacht länger bleibe. Man sah mich zwar seltsam an, aber bestätigte mir alles bereitwillig. Am nächsten Morgen wurde ich mit dem Taxi direkt abgeholt, das wurde mir auch bezahlt. Meine Odyssee war tatsächlich zu Ende. Ohne jegliche Kontrollen bin ich einige Stunden später in Frankfurt eingereist.

Dieser Text ist Teil unseres Jahresrückblicks REWIND2020. Alle Artikel findet ihr hier.