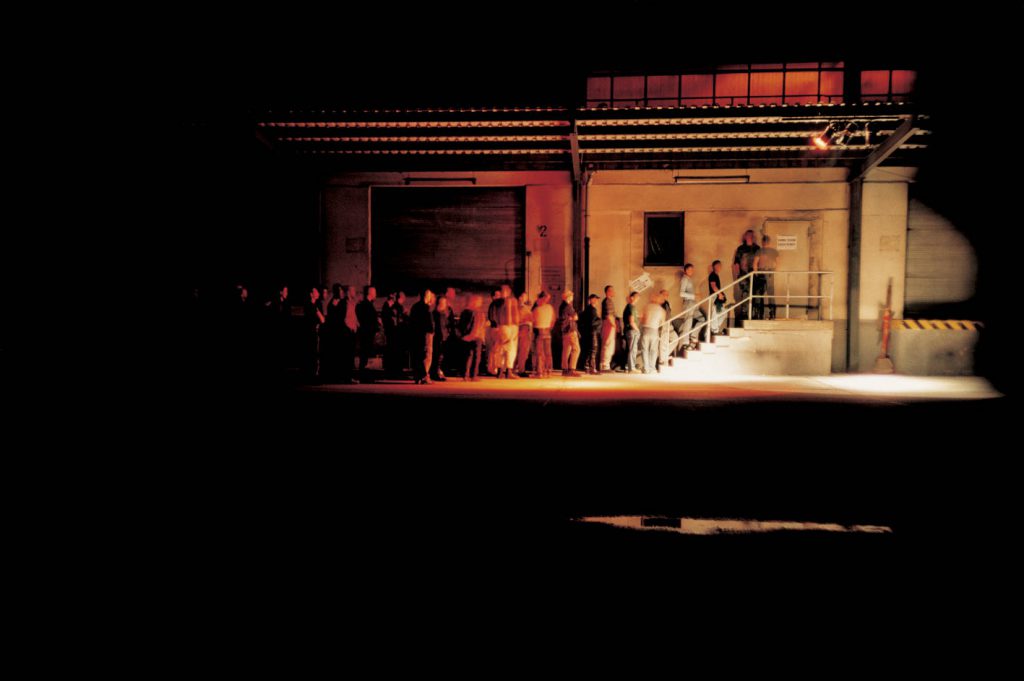

Foto: Loveparade Ku’damm, 1992 © Ben de Biel

Es ist meist das letzte, was einem an der Clubtür zugeraunt wird, nachdem die Taschen nach Drogen durchsucht und der Stempel auf den Unterarm gedrückt wurde. Dann, wenn man endlich in die Nacht entlassen wird: No Photos On The Dancefloor! Warnung und Versprechen zugleich, mit abgeklebter Handykamera in die temporäre Freiheit. Am heutigen Donnerstag, 12. September, eröffnet im C/O Berlin die gleichnamige Fotoausstellung, mitkuratiert von unserem ehemaligen Groove-Chefredakteur Heiko Hoffmann.

„Berlin 1989 – Today“ lautet der Untertitel. Gezeigt werden künstlerische und dokumentarische Fotografien aus 30 Jahren Berliner Clubgeschichte. Klassische DJ-Porträts und tanzende Massen werden Besucher*innen hier aber nicht zu sehen kriegen – wie uns Heiko Hoffmann im Interview verrät. Ein Gespräch über temporäre Orte, die Innenperspektive der Szene und das Gefühl dabei gewesen zu sein, als alles begann.

Was war der Impuls für die Ausstellung „No Photos On The Dance Floor!“ ?

Heiko Hoffmann: Vor vier Jahren wurde ich von einem brasilianischen Museum gefragt, ob ich etwas zu Fotografie und Berliner Clubkultur machen könne. Sie hatten selbst gerade eine Ausstellung zu zeitgenössischer Kunst aus Berlin gemacht. Der Kurator, der diese „Zeitgeist“ Ausstellung kuratiert hatte, hatte persönlich nicht so viel Ahnung vom Thema Clubkultur. Er hatte aber das Gefühl, dass das Interesse dafür in Brasilien ziemlich groß war. Also habe ich eine Ausstellung mit verschiedenen Berliner Fotograf*innen kuratiert, die schlussendlich so populär war, dass sie in zehn weiteren Städten Mittel- und Südamerikas und in Asien zu sehen war.

Aber nicht in Berlin.

Ja, mir kam der Gedanke, dass so eine Ausstellung doch eigentlich auch bei uns in Berlin stattfinden müsse. Ein Ausstellung, die wirklich 30 Jahre abdeckt und die Geschichte der Techno-Clubkultur durch das Auge von Künstler*innen, Fotograf*innen und Videokünstler*innen einfängt. Bei der Ausstellung in Brasilien gab es die Fotografien Temporary Spaces, eine ganz zentrale Arbeit von Martin Eberle. Das sind architektonische Fotografien von Clubs aus den Neunzigern, sowohl von innen, als auch von außen.

„Ich wollte diese Besonderheit Berliner Clubkultur konservieren, solange es sie noch in dieser Form gibt.“

Heiko Hoffmann

Was war damals anders als heute?

Mittlerweile ist so viel Zeit vergangen, dass einem heute erst bewusst wird, wie wichtig es war, dass diese Clubs nur Zwischennutzungen waren. Das hat die Entwicklung dieser Kultur überhaupt erst möglich gemacht und unterscheidet Berlin grundlegend von der Clubkultur in anderen Städten. Temporary Spaces war die prägende Form von Clubs in Berlin, bis es dann professionelle Clubs gab wie das Watergate oder das Berghain, die als erstes lange Mietverträge hatten und nicht in Gefahr waren, nach drei Monaten schließen zu müssen. Das war ein bisschen der Ausgangspunkt. Und die Tatsache, dass es so viele Künstler*innen und Fotograf*innen gibt, die sich in den letzten 30 Jahren mit der Berliner Clubkultur beschäftigt haben. Genau das wollte ich mit der Ausstellung in einem Projekt bündeln.

Warum hat die Berliner Szene eine so einzigartige, globale Ausstrahlung?

Die Tatsache, dass die Berliner Clubkultur seit nunmehr 30 Jahren existiert, ist schon etwas Besonderes. Gerade im Vergleich zu anderen Szenen wie zum Beispiel die aus New York, die ihre Blütezeit von den Siebzigern bis Anfang der Neunziger hatte. Ich wollte diese Besonderheit konservieren, solange es sie noch in dieser Form gibt.

Wie erklärst du das Nachtleben Leuten, die das nicht selbst erlebt haben? Wie vermittelt du es durch das Medium der Fotografie?

Ich musste schon an ganz unterschiedlichen Arten von Publikum denken: an ein kunstaffines Publikum, welches vielleicht das C/O Berlin kennt, an ein touristisches Publikum oder Leute, die die Szene von Anfang an mitbegleitet haben. Was mir dabei geholfen hat, war der Ausstellungstitel Club Berlin. Für Berlin selber war mir der Titel zu banal, deswegen musste ich mir da etwas anderes überlegen. Als ich dann zu No Photos On The Dance Floor! gekommen bin, hat das einen klaren Einfluss genommen auf das, was ich zeigen möchte. Und das, was ich nicht zeigen möchte.

Die traditionelle Partyfotografie von Andy Warhol bis zur letzten Doppelseite des Tip Magazins kommt bei dir nicht vor. Ebenso, wie sich die Szene in den sozialen Medien inszeniert.

Was ich vermeiden wollte, und was auch nicht zu sehen ist, sind Fotos von DJs beim Auflegen, oder Aufnahmen von Tanzenden, weil mir das ein bisschen zu trivial und klischeehaft war. Mich interessiert viel mehr, wie sich die Künstler*innen auf andere Art mit dem Thema auseinandergesetzt haben. Auch um nochmal zu kontrastieren, dass die Clubkultur, die hier in Berlin entstanden ist, eine ganz andere ist als zum Beispiel auf Ibiza, in Miami oder in Las Vegas.

Dennoch verbindet man ja jede Form von Clubkultur mit einem gewissen Exhibitionismus. War es gegenüber dem C/O Berlin schwierig deine Prämisse des Bilderverbots zu erklären?

Der Ko-Kurator Felix Hoffmann ist damals selbst in Läden wie das Kunst und Technik gegangen, da gab es schon ein Grundverständnis. Aber was diese Berliner Clubszene ausmacht und was die Unterschiede zu anderen Szene dieser Art sind, musste ich erst erklären. Das war dann aber auch sofort ersichtlich. Auf dem Cover des Katalogs zur Ausstellung ist kein Foto zu sehen, obwohl es eine Fotoausstellung ist. Das ist ungewöhnlich, aber ich hätte es nicht passend gefunden, wenn man ein Produkt mit so einem Titel mit einem Foto verkauft.

„Es gibt keinen voyeuristischen Blick oder keinen von einem der Sache gegenüber neutralen Beobachter.“

Heiko Hoffmann

Im weitesten Sinne geht es bei der Ausstellung ja um Dokumentarfotografie. Gab es Bezüge zu dokumentarfotografischen Projekten, die einen ähnlichen selbstkritischen oder auch selbstreflexiven Anspruch haben?

Eine Sache haben alle an der Ausstellung beteiligten Künstler*innen gemein: Sie sind oder waren alle Teil der Szene. Das heißt, das ist schon ein Blick von innen auf die Clubs. Ein Blick aus den eigenen Reihen quasi. Es gibt keinen voyeuristischen Blick, aber auch keinen neutralen Beobachter. Das hat bei der Auswahl eine wichtige Rolle gespielt. Es gab einige Arbeiten, die sich angeboten hätten vom Thema her, aber wo klar war, dass die Künstler*innen keinen direkten Bezug zur Szene haben. Also wurden die Sachen wurden eher rausgelassen.

Welche Arbeiten sind besonders wichtig für die Ausstellung?

Die Arbeiten aus den frühen Neunzigern von Tillmann Brems, einem ehemaligen Fotografen des Magazins Front Page. Er war damals einer der wenigen, der die Clubs in Berlin fotografieren durfte. Oder Carolin Saage, die als einzige die Bar25 fotografieren durfte, weil sie dort auch teilweise gelebt hat. Über Wolfgang Tillmans oder aktuelle Fotograf*innen wie Camille Blake oder George Nebieridze, die sich eher auf queere Partykontexte konzentrieren wie die Herrensauna oder sexpositive Partys wie Pornceptual ist eigentlich alles dabei.

Was fügen deiner Ausstellung Künstler*innen hinzu, die nicht so unmittelbar für einen bestimmten Club oder eine bestimmte Party arbeiten?

Aber es gibt auch Arbeiten wie diese von Erez Israeli, einem israelischen Künstler, der einen Sommer lang in Berlin gelebt hat und jedes Wochenende ins Berghain gegangen ist. Dort hat er sich jedes Mal den Stempel, den man am Eingang bekommt auf den Arm tätowieren lassen und das dann fotografiert. Zum einen bezieht er sich damit auf das Einzige, was man aus dem Berghain mit nach Hause nimmt. Auf der anderen Seite spielt die Arbeit auch darauf an, dass man einen jungen israelischen Künstler hat, der seiner Liebe zu seinem liebsten deutschen Technoclub durch eine Tätowierung Ausdruck verleiht. Einige Generation vorher gab es viele deutsch-jüdische Bürger*innen, die einen Stempel mit einer Nummer bekommen haben, als sie im Konzentrationslager angekommen sind.

Bei etwas, das komplett neu entstanden ist, dabei gewesen zu sein. Das ist ein Gefühl, das man nur schwer in Worte fassen kann.

Heiko Hoffmann

Du hattest erwähnt, dass du die Berliner Clubkultur mit der Ausstellung konservieren möchtest solange es sie noch gibt. Viele sagen, es sei schon längst vorbei. Wie siehst du das?

Nein, sie ist auf keinen Fall vorbei. Vermutlich gibt es heute noch mehr Clubs als es in den Neunzigern oder Nullerjahren gab. Jede Generation entdeckt für sich neue Dinge in der Szene und beeinflusst sie auf ihre Art und Weise. Was in den letzten zehn Jahren in Berlin deutlich zugenommen hat, ist der Einfluss von Veranstalter*innen nicht-deutscher Herkunft, die keine Clubs haben, aber eigene Partynächte organisieren. Der Einfluss, den unabhängige Partykollektive heute haben, ist viel weitreichender als früher.

Was ist der größte Einschnitt zwischen den 1990ern und heute?

Der wichtigste Einschnitt war Ende der Neunziger, Anfang der Nullerjahre das Aufkommen der Billigflieger, die Leute aus aller Welt nach Berlin gebracht haben. Ich habe diesen Wandel selbst mitbekommen. Früher waren die Clubs, je nach Line-Up, entweder voll oder nicht so voll. Heute sind die großen Clubs eigentlich immer gefüllt und jede Woche ist ein anderes Publikum da. Davor hat man an jedem Wochenende wieder dieselben Leute gesehen wie am Wochenende zuvor.

Was würdest du sagen, lässt sich aus der Perspektive von damals am schwersten an die nachfolgende Generation der Raver*innen vermitteln?

Das Gefühl bei etwas, das komplett neu entstanden ist, dabei gewesen zu sein. Das Element der Überraschung, die Formbarkeit dieser noch komplett entstehenden Szene. Das ist ein Gefühl, das man nur schwer in Worte fassen kann.

No Photos On The Dancefloor!

Berlin 1989 – Today

13. September – 30. November 2019, täglich von 11 bis 20 Uhr

C/O Berlin Foundation

Amerika Haus

Hardenbergstraße 22–24

10623 Berlin