René Pawlowitz in seinem Studio in Friedrichshain-Kreuzberg (Foto: Studio Shed)

René Pawlowitz produziert als Shed, aber auch unter den Pseudonymen Head High, EQD, STP, Wax, The Panamax Project, Sigg Gonzalez, War Easy Made, WK7, The Traveller und seit neuestem Hoover. Meistens macht er elementaren Techno, gelegentlich in knusprig-patinierter Dub-Variante, nicht selten auch in der minimalen Spielart. Dann und wann kommen Vocal-Samples und Quint-Akkorde ins Spiel – dann ist es House.

Nicht selten arbeitet Pawlowitz aber auch mit gebrochenen Beats, oft mit nebulösen Texturen und Pads, die fast immer mit Kruschel und Lo-Fi-Artefakten daher kommen, dann ist es vielleicht Drum’n’Bass oder sogar Dubstep, und wenn er es besonders abstrakt anlegt, dann auch IDM. Aber stilistische Klassifizierungen sind sowieso das Letzte, woran der ausgesprochen produktive Musiker im Studio denkt – ihm geht es einzig und allein um seine Musik, wie unser Technikredakteur Numinos im Gespräch erfahren konnte.

Wir treffen Pawlowitz in seinem Berliner Homestudio. Hier, in Friedrichshain-Kreuzberg, hat er sich in einer Ecke mit freiem Blick nach draußen einen komfortablen Arbeitsplatz eingerichtet. Zwei mächtige Basetraps in Verbindung mit an der Wand befestigten Diffusoren, ebenso wie die Orientierung der Lautsprecher diagonal zu den Wänden, lassen erkennen, dass dieser Arbeitsplatz mit akustischem Sachverstand eingerichtet wurde.

Ebenfalls offensichtlich ist, dass Pawlowitz anscheinend den Sound von Genelec-Lautsprechern mag, denn auf seinem Arbeitstisch findet sich ein Paar 8020B, dahinter dann die etwas größeren 8040A. Pawlowitz ist – wie sich im Gespräch noch deutlich zeigen wird – ein absoluter Pragmatiker und frei von High-End-Gläubigkeit oder Equipment-Fetischismus. Entsprechend erinnert er sich an den Kauf: „Mich hat da nicht interessiert, ob die jetzt neutral klingen oder nicht. Ich habe sowieso nix mit dieser ganzen Gear-Obsession zu tun. Ich war damals im Sound & Drumland (heute Justmusic) zum Probehören, und die hatten einfach den sattesten Sound – fertig.”

„Das ist alles Quark”

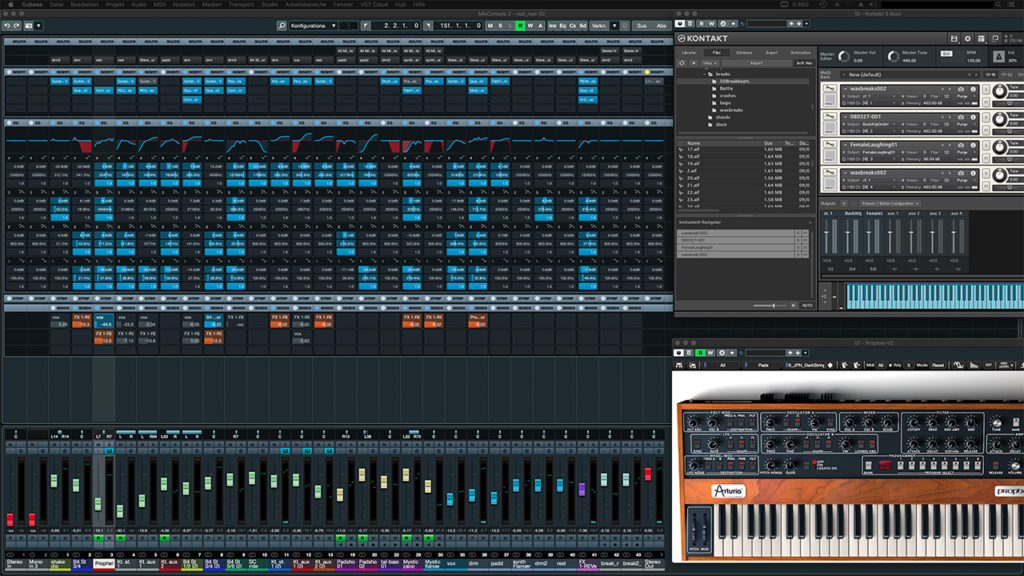

Ganz ähnlich verhält es sich mit der eigentlichen Musik-Hardware, denn über die Jahre hat Pawlowitz seinen früheren Equipment-Park so weit zusammengeschrumpft, dass seine Arbeitsumgebung heute nur noch aus zwei großen Displays, einem Channel- und Monitor-Controller sowie einem Einspiel-Keyboard besteht. Er ist ein „Laptop-Producer”, wie man neuzeitlich sagt, und räsoniert in seiner charmant-rauen Art, dass es über die Jahre immer weniger „Kram” geworden ist: „Keine Keyboards, die von außen so tun, als ob sie analog wären, keine Soundkarten mit was weiß ich wie vielen Ausgängen oder externe Röhren-Equalizer und so ein Krempel – das ist alles Quark. Ich brauche das nicht – ich mache alles im Rechner.”

Und auch, was die Software angeht, interessiert es den Mitte-Vierzig-jährigen Familienvater herzlich wenig, welche Plugins gerade hip und angesagt sind. Ihn kümmert ausschließlich die Musik und nicht die Software, gibt er zu Protokoll: „Ich kann da überhaupt nichts zu sagen: Ich habe eine DAW, die benutze ich seit 20 Jahren, und da ist alles drin. Ich bin einer der zehn letzten Cubase-User – und dann noch auf dem Mac. (lacht) Man wird ja auch so bombardiert mit dieser ganzen Werbung, wo die Plugins dann nur noch einen Appel und ein Ei kosten, und man fragt sich, was das eigentlich für ein virtueller Preis ist, den die sich da für diese ganze Software ausdenken. (genervt) Ach, ich kann’s dir nicht sagen – es interessiert mich nicht.” Pawlowitz und der Autor lachen – man versteht sich vorzüglich. Er hat einen sehr trockenen Humor, was vielleicht ursächlich dafür ist, dass er in Interviews bisweilen als spröde bis streitbar gilt.

Ergebnisorientiertes Produzieren

Tatsächlich ist Pawlowitz extrem ergebnisorientiert und konzeptionsstark – Zeit-vergessenes, tentatives Rumprobieren ohne festes Ziel und ohne Plan sind ihm fremd, weshalb seine Produktionsarbeit in der Regel früh am Tag startet und dann aber auch am Nachmittag ihr Ende findet: „Am kreativsten bin ich von morgens bis mittags. Es muss hell draußen sein. Manchmal arbeite ich auch zwei Monate nicht, dann aber gibt es plötzlich zwei Wochen, in denen vier Platten entstehen.” Überhaupt ist Pawlowitz ein zügiger Arbeiter: „Wax-Tracks entstehen auch schon mal in fünf Stunden, Shed-Sachen brauchen etwas länger, aber auch nicht mehr als drei Tage”, berichtet er.

Diese Effektivität mag auch darin begründet liegen, dass seine Arbeitspraxis nicht im Experimentieren und Ausprobieren, sondern im zielgerichteten Realisieren von Ideen liegt: „Ich setze mich nicht hin und versuche etwas zu finden, sondern habe immer irgendeine Idee im Hinterkopf, die ich realisieren will – noch bevor ich den Rechner hochfahre. Das können Restriktionen sein, etwa dass ich versuche, nur mit drei Instrumenten auszukommen, oder auch dass ich mir die einfache Aufgabe stelle, einen schnellen Techno-Track zu machen. Aber ich starte nie ohne einen Plan.”

„Ich versuche mich aus dem Prozess des Verkaufens rauszuhalten. Der hat nämlich nichts mehr mit der Musik zu tun.”

René Pawlowitz

Dementsprechend arbeitet er oft und gerne mit Presets, die er aber entsprechend seiner klanglichen Vorstellungen drastisch modifiziert. Das elementare Bauen von Klängen empfindet er als Zeitverschwendung, weshalb ihn Synthesizer wenig interessieren: „Ich würde mir auch nie ein Modularsystem ins Studio stellen. Außer als Blumenständer oder so, ansonsten ist das doch Zeitverschwendung. Ich bin ja kein Nerd und sitze da 20 Stunden an einem Sound. Wenn etwas nach 15 Minuten nicht geklappt hat, dann wird das auch nix mehr, dann sollte man etwas anderes machen.”

Loslassen

Ganz in der Tradition der frühen Tage von Techno, wo Tracks über Nacht produziert und am nächsten Tag ins Presswerk geschickt wurden, Vinyl schnell konsumiertes Futter für eine noch junge, dynamische Subkultur war, produziert Pawlowitz auch heute noch – abgesehen von seinen aufwändigeren Alben bei u.a. Ostgut Ton und 50Weapons – einen steten Fluss von Vinyl-Platten: Roh gestaltete Whitelabels, von Hand getaggt, ohne Barcode, LC- oder GEMA-Nummer. Es ist vielleicht der einzige Punkt, wo Pawlowitz einen Funken von Sentimentalität erkennen lässt, wenn er sagt: „Es ist ja Clubmusik und für den DJ gedacht. Für mich kommt es also nicht in Frage, nur digital zu releasen. Es geht halt nicht mehr so schnell wie vor zehn Jahren, und man zweifelt zwischendrin dann auch immer wieder, ob das überhaupt Sinn macht, das noch zu pressen. Aber wenn das Ding dann da ist, ist das doch gut.”

Im Gespräch wird auch klar, dass die Veröffentlichung an sich für Pawlowitz elementar wichtig ist, um ein Werk als abgeschlossen zu betrachten. Oder vielmehr, um es loszulassen: „Ich versuche mich aus dem Prozess des Verkaufens völlig rauszuhalten. Der hat nämlich nichts mehr mit der Musik zu tun. Die Musik ist meins, wenn ich hier mit ihr im Studio bin, danach ist sie entlassen und gehört anderen. Ich höre da dann auch nicht mehr rein. Es ist ein Prozess der Befreiung.”

Pawlowitz nimmt dabei billigend in Kauf, dass sich seine Tracks nicht so laut mastern lassen wie andere Produktionen, bei denen das Low-End sauber gefiltert ist.

Pawlowitz sagt das mit einer Verve, die vermuten lässt, dass das Thema des Loslassens in multidimensionaler Hinsicht eine Rolle in seinem Leben spielen könnte. Denn egal, ob es nun um Medien, das Verhältnis zu seiner Musik, aber auch seine persönliche Betrachtung der Welt geht, in der die deutsche Wiedervereinigung selbstverständlich eine Zäsur darstellt – er hat eine deutliche Abneigung gegen Nostalgie und Sentimentalität.

Hakt man hier nach, stößt man auf starke Überzeugungen: „Ich krieg’ einen Hals, wenn man heute, 30 Jahre nach Mauerfall, immer noch in so einer komischen Ostalgie-Schleife hängt, und werde da echt sauer, wenn Leute sich immer noch mit diesen Stereotypen beschäftigen. Was für eine Zeitverschwendung das ist – vor allen Dingen bleibt man da ja gedanklich immer an einer Stelle stehen. Ich will aber weiter gehen, denn sonst zieht ja das eigene Leben an einem vorüber, während man seine Zeit damit vergeudet, über andere nachzudenken. Oder darüber, was andere über einen denken. Das ist doch total traurig und wahrscheinlich einer der Gründe, warum ich nix mit sozialen Medien mache. Dieses ganze Sich-Mitteilen-Müssen, eine Stimme haben – völlig überflüssig”, grollt Pawlowitz, ergänzt dann aber mit einem versöhnlichen Lachen: „Komm, lass’ wieder über Cubase reden.”

Der Sound von Shed

Seinem Wunsch entsprechend wechseln wir wieder zu seiner Produktionsarbeit und stellen ihm die geradezu unumgängliche Frage, wie er denn seine Kickdrums erzeugt, deren Wuchtigkeit und Textur quasi zu einem Trademark-Sound von Shed geworden sind. Wie nicht anders zu erwarten, spielt dabei Kompression eine wichtige Rolle: „Ich benutze Kompressoren sehr exzessiv. Also so, dass am Ende wirklich so ‘ne Wurst rauskommt. Manchmal auch drei hintereinander.” Dabei spiele aber nicht nur die Kompression selbst, sondern auch das Timing eine entscheidende Rolle. Denn gerade, wenn er seine Kickdrum aus mehreren Samples zusammensetzt, verschiebt er die einzelnen Samples um Millisekunden so lange gegeneinander, bis die Phasenlage stimmt und der Sound am druckvollsten ist.

Eine Methode, die er auch bei kompletten Spuren und Gruppen zum Einsatz bringt: „Manchmal genügt es, eine Hi-Hat-Spur um einige Millisekunden oder Samples zu verschieben, dann läuft es”, sagt er. Als Klangerzeuger respektive Sampler setzt er hier bevorzugt Battery (ein Drum-Sampler-Plugin von Native Instruments) ein. Einen festen Platz im Ordner mit VST-Effekten hat auch Guitar Rig von Native Instruments: „Das gibt immer ein gutes Stück Schmutz, und ich benutze es manchmal sogar nur für eine einzelne Hi-Hat-Spur, um sie Frequenz-technisch so einzupassen, dass sie in den Mix passt”, berichtet er.

Ein weiterer Trick besteht darin, dass Pawlowitz den gesamten Frequenzbereich des Tiefbass und der Subsonic oft gänzlich ungefiltert stehen lässt: „Leute empfehlen mir ja immer wieder, bei der Bassdrum einen Lowcut-Filter zum Einsatz zu bringen, damit der Track dann insgesamt ein bisschen nach oben kommt, aber für mich muss das Untenrum einfach ein bisschen schwammig sein. Ich mag das nicht, dieses Akkurate – wenn alle Samples sauber geschnitten und Frequenz-technisch voneinander abgegrenzt sind. Das kratzt nicht, das rauscht nicht und beeinflusst sich nicht mehr gegenseitig. Aber genau das ist es ja, was es für mich ausmacht.”

Er nimmt dabei billigend in Kauf, dass sich seine Tracks natürlich nicht so laut mastern lassen wie andere Produktionen, bei denen das Low-End sauber gefiltert ist. Der Zugewinn an Bass-Schub ist ihm wichtiger: „Du hörst das, wenn vorher eine andere Nummer lief, und dann kommt meine Nummer rein, und du merkst, wie sich da von unten her plötzlich der Bass aufbaut. Ich mag dieses Erlebnis – ich möchte es mal Rumpeln nennen. Ich find es eben geil, wenn es untenrum poltert.”

Wichtige Kontrollinstanzen sind dabei für PAWLOWITZ Subgruppen, die die einzelnen Spuren zusammenfassen. Hier identifiziert er häufig elementare Probleme im Mix.

Ein weiteres wichtiges Element in Pawlowitz’ klanglicher Handschrift sind Hallräume, denn seine Produktionen zeichnen sich oft durch eine große Tiefe und Räumlichkeit aus. Hierfür verwendet er unterschiedliche Prozessoren. Drums behandelt er gerne mit dem Cubase-internen Hallprozessor Roomworks, wohingegen Sachen, die schmutzig klingen sollen, durch das Renaissance Reverb von Waves laufen. Wenn es dagegen „schön” klingen soll, wie er sagt, bringt er den Cubase-internen Faltungshall REVerence zum Einsatz. Auffällig dabei: Oft verwendet Pawlowitz die Hall-Effekte gar nicht als so genannten „Send-Effekt”, bei dem nur Anteile des Original-Signals in den Hall geschickt werden, sondern benutzt die Effekt-Plugins direkt als Insert im Kanal, sodass das gesamte Signal den Hall-Effekt durchläuft.

Der gesamte Komplex der Klangformung spielt am Ende die größte Rolle und bildet einen abgeschlossenen Produktions-Schritt, der noch vor dem Arrangieren steht. „Es muss ja alles nebeneinander funktionieren, und vor allen Dingen muss der Groove aufrechterhalten werden”, resümiert er. Wichtige Kontrollinstanzen sind dabei für ihn Subgruppen, die die einzelnen Spuren zusammenfassen. Hier identifiziert er häufig elementare Probleme im Mix: „Meistens sind Bassdrum und Bassline zu laut – da gilt es dann, gezielt andere Prioritäten zu setzen.” Ein entscheidender Punkt, wie er meint, an dem es nicht selten passiert, dass er die ganze Nummer einfach löscht – denn wie bereits gesagt: Pawlowitz hängt an nichts.

Equipment im Studio von René Pawlowitz

Rechner:

Apple Mac Pro 3,5 GHz, 6 Core Intel Xeon E5

Controller:

Steinberg UR28M

Steinberg CC121

Roland A800Pro

Monitoring:

Genelec 8040A

Genelec 8020B

DAW:

Cubase 11 Pro

Software:

Steinberg Absolute Collection

Native Instruments Komplete 5

Waves Gold RenMaxx

Waves Tape, Tubes & Transistores

Farbfilter Saturn, Vulcano

TAL Juno/Bassline/Dub X