Illustration: Dominika Huber

Ein beliebter Topos des Westerns ist die Geschichte um den Outlaw, der sich gegen das korrupte System, meist personifiziert durch einen Sheriff und seinen Schergen, stellt. Von der Bevölkerung der Stadt erst misstrauisch beäugt, gewinnt er ihre Zustimmung – ein jeder hofft auf das Ende der Unterdrückung und ein einfaches, normales Leben – und in einem letzten Shoot-Out befreit er (eine Verfilmung mit einer weiblichen Protagonistin fehlt leider) die Stadt von den Fieslingen.

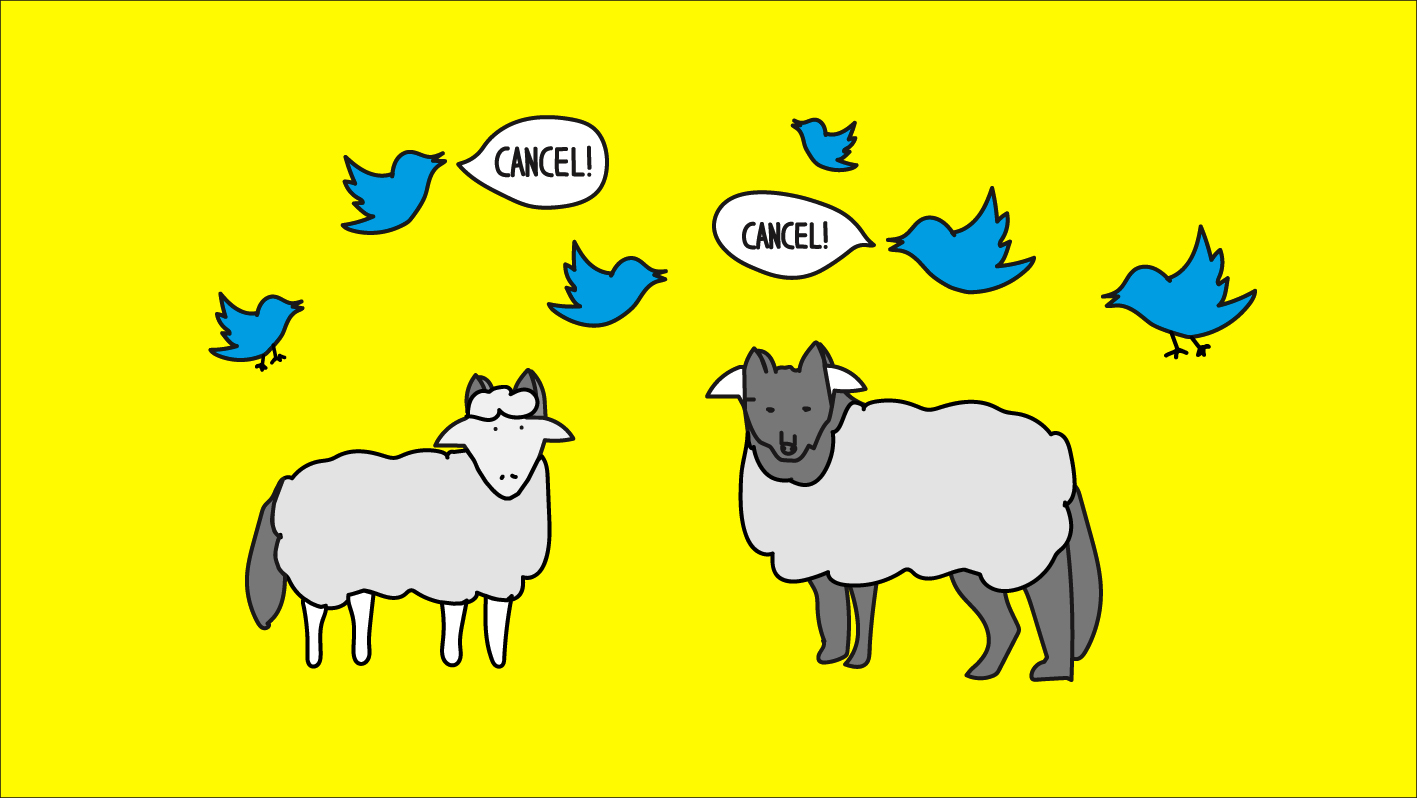

Jetzt ist die elektronische Tanzszene vergleichsweise weit entfernt von den unrühmlichen Tagen der amerikanischen Geschichte und sicher nicht jede*r Akteur*in in dieser ist gleich ein korrupter Arsch, dennoch hat sich in den letzten Jahren (und durch Corona nochmal verschärft in den letzten zwölf Monaten) eine Kultur eingestellt, die lose daran erinnert. Ihre Schauplätze: Twitter, Facebook, Instagram. Wo früher Knarren gezogen wurden, sind die Waffen heute Worte und Bilder.

In Form von Aufschreien, Call-Outs und Shitstorms räumen verschiedene Einzelpersonen und Portale langsam, aber sicher auf – so jedenfalls die einhellige Meinung. Fans freuen sich darüber, dass es nun heißt: Holding people to account. Der frische Wind wirbelt ganz schön viel Staub auf. Wo früher sich DJs wie Ten Walls noch selbst mit saublöden Tweets ihre Laufbahn verbauen mussten, gibt es heute wachsame Augen, die Fehltritte aus- und öffentlich machen. Das hat sehr viel Gutes: Gerade marginalisierte Gruppen und Menschen können sich viel besser Gehör verschaffen, als es noch vor Jahren möglich war – das Klima hat sich gewandelt.

Welches Ausmaß das gleichwohl angenommen hat, offenbarte das letzte Jahr. Die Aufzählung dessen, was in den letzten zwölf Monaten für Gesprächsstoff gesorgt hat, wäre jedoch sehr müßig – sie würde auch nicht unbedingt weiterhelfen, weil sich mindestens die Hälfte der Twitterperlen auch schnell wieder erledigt haben. Wir sahen alles: Strafrechtlich Relevantes und Zwists, Idioten und Menschenfeinde, Rassismus und Sexismus und dumme Kommentare, Ignoranz und gefährdendes Verhalten. Eine Szene on the edge.

Hier bekommt jeder sein Fett weg

Dennoch lohnt es sich wachen Blickes diese Entwicklung zu begutachten, scheint sie doch auch Grundlegendes zu Tage zu fördern. Dementsprechend nehme ich die Aufregung um das Festival The Sandbank auf der ehemaligen deutschen Kolonialinsel Sansibar als Anlass, um zu reflektieren, was denn überhaupt gerade los ist. Wer es nicht mitbekommen hat, dem sei in aller gebotener Kürze erklärt: Das Schweizer Unternehmen Musiqtrip veranstaltete zwischen dem 5. und dem 19. März ein Festival in Tansania, genauer eben auf der Insel Sansibar. Für lockere 2000 Schweizer Franken konnte man im Flieger Richtung Sonne schon mal auf Tuchfühlung mit den offensichtlich kontaktfreudigen Mitreisenden gehen. Angekommen wartete nicht nur Maskenfreiheit in einem Land, das offiziell ungeschoren durch die Corona-Pandemie gekommen ist, sondern eben auch ein Beach-Ressort-Festival mit einem nicht gerade unbekannten Headliner: Ricardo Villalobos.

Nun ist das alles ganz sicher eine heikle Angelegenheit. Nicht nur hat sich Tansania eben keineswegs am Virus vorbeigesneakt. Die, sagen wir mal „nicht mit klassischem Demokratieverständnis” versehene Regierung des Landes um den Präsidenten John Magufuli – tatsächlich nennt ihn so mancher „den Trump Afrikas” – hat schlicht und ergreifend aufgehört Zahlen zu erheben. Das RKI und das Auswärtige Amt stufen das Land als Hochinzidenzgebiet ein, da NGOs das verheerende Ausmaß geschildert und gemeldet haben. Offiziell ist das aber nicht, weswegen man sich vor allen Dingen auf der touristisch besonders gefragten Insel Sansibar in sicheren Gefilden wähnt. Mittlerweile ist aber nicht nur der Vizepräsident an Corona gestorben, sondern auch Magufuli selbst. Aber nevermind, dachte man sich bei Musiqtrip und ravete durch die letzten Tage.

Systemischer Rassismus und Polizeigewalt einerseits, fehlende Diversität in Playlisten andererseits – bei solchen Vergleichen wird das Eis schnell dünn.

Währenddessen und auch schon einige Zeit im Vorhinein meldete sich die Plattform Business Teshno bei Twitter und Instagram lauthals zu Wort. Ihre Argumente so offensichtlich wie naheliegend: Da zu feiern ist arrogant, ignorant, gefährlich für sich, andere und bei der Rückreise auch für die Nächsten; Krankheitsfälle noch in Sansibar würden nur die Verbreitung des Virus weiter antreiben, vor allen Dingen auch der südafrikanischen Mutante, die eh den Kontinent gerade nach und nach heimsucht. Business Teshno forderte vor allen Dingen den Headliner Villalobos auf ein Zeichen zu setzen und vom Booking Abstand zu nehmen; immerhin gelte er auch nach Jahrzehnten im Geschäft als Intellektueller und Idealist, der an den Grundideen der Szene (Peace, Love, Unity, Respect) bis heute festgehalten habe.

Die generelle Frage ist: Wie problematisch sind denn jetzt solche plague raves wie eben jener auf Sansibar? Wer kann das entscheiden? Die einhellige Meinung war indessen: Ja, es ist zum Kotzen, dass Solidarität geheuchelt wird und man dann für den ersten Haufen Kohle seit Langem alle Prinzipien über Bord wirft. Befürworter*innen hielten dagegen. Ganz nach dem Bonmot von Nike-Gründer Phil Knight: Play by the rules, but be ferocious. Und ist es nicht unserer eigenen Naivität geschuldet, zu glauben, dass DJs bessere Menschen seien? Kann man wirklich jemandem vorwerfen, dass er seinen Beruf ausüben und Geld verdienen möchte?

In der Zwischenzeit lohnt es sich anzuschauen, was Business Teshno sonst so gemacht hat: Hier wurden seit Mai 2020 in derzeit 183 Beiträgen immer wieder DJs und Produzent*innen für ihre Fehltritte outgecallt. Sei es Seth Troxler, der glaubt, es fehle bloß an BIPoc’s und non-male-DJs hinter den Pulten, weil die einfach kein Interesse hätten, oder gleich das gesammelte Line-up des bpm-Festivals in Malta: Hier bekommt jede*r sein (oder ihr) Fett weg.

Dabei werden aber, wenn man ehrlich ist, schnell Äpfel mit Birnen verglichen. So echauffierte sich Business Teshno im gleichen Zuge auch über Pete Tong. Dessen Solidaritätsbekundung bei Instagram mit BIPOCs nach dem gewaltsamen Tod George Floyds in den USA unter dem Hashtag #blacklivesmatter wurde mit der mangelnden Repräsentation nicht-weißer Künstler*innen in den Mixen des DJs konfrontiert. Systemischer Rassismus und Polizeigewalt einerseits, fehlende Diversität in Playlisten andererseits – bei solchen Vergleichen wird das Eis schnell dünn. Und unterminiert das eigene Projekt, dessen aufklärerisches Potential sich eben nicht einzig auf das Anprangern einzelner beschränken darf, sondern systemische Fragen betonen müsste.

Das Ende der Nacht

Der Wert solcher Portale wie Business Teshno und der von Privatpersonen, die den Daumen darauf halten, wo es knirscht und kracht in unserer Szene, lässt sich nämlich tatsächlich direkt ableiten. Wenn es um mehr gehen soll, als bloß die nächste Sau durchs Dorf zu treiben, dann reicht es nämlich nicht, die höchsteigenen subjektiv-moralischen Vorstellungen zu propagieren und zur Norm zu erheben. Dann muss sich nämlich aus Enthüllungen auch eine Politik deduktiv entwickeln lassen. Um im Western-Bild zu bleiben: Die Rolle des vertriebenen Sheriffs darf nicht einfach neu besetzt werden. Es muss gleich das ganze System in Frage gestellt werden. Oder eben nicht.

Denn einer Sache sollten sich langsam, aber sicher alle bewusst werden: Hey, wir leben halt eben nicht in dieser Eitel-Sonnenschein-Szene, die wir immer und immer wieder behaupten, sondern in einem, gelegentlich auch dreckigen, Geschäft, das wie jedes andere im Kapitalismus auf Konkurrenz basiert und baut. Das wissen wir – und erheben trotzdem hohe Ansprüche an den oder die jeweils andere*n.

So ist das wohl in Szenen, die immer noch von einem „Aufstiegsversprechen“ zehren, das schon lange widerlegt ist: Nein, bloße Liebe zur Musik reicht nicht für eine Karriere. Jedenfalls nicht, wenn es mehr sein soll, als bloß beim nächsten Wald-und-Wiesen-Festchen auch mal an die Plattenteller zu dürfen. Doch die Behauptung, dass die elektronische Tanzmusik eine alternative Wirtschaftsform sein soll, in der Geld und Business bloß Nebenaspekte darstellen, halten sich immer noch wacker.

Und natürlich stimmt es, dass Bigotterie ein weit verbreitetes Phänomen in der Szene ist. Genau so verbreitet wie auch im Rest der Gesellschaft. Wo gerade noch gelästert wurde, wird im nächsten Moment ein Back 2 Back gespielt, und wenn Geld winkt, spielt man auch mal für eine sonst gescholtene Energiebrause. Was früher zu Lästereien im Backstage- oder Raucherbereich der Party führte, wird heute zur Staatsaffäre aufgeblasen.

Es geht sogar noch weiter: Eine neuartige Form der Konkurrenz ist entstanden, in der man durch gezieltes Teilen, Posten und Kommentieren die eigene Tugendhaftigkeit unter Beweis stellen kann. Denn die Arbeit von Business Teshno, von anderen Portalen und Journalistin*innen lässt sich mit wenigen Klicks verbreiten – und damit auch ein Distinktionsgewinn und soziales Kapital anhäufen. Wer weiß, wer schlussendlich profitiert? Wenn das System nicht in Frage gestellt wird, vermutlich wieder die Falschen.

Wir müssen aber nochmal einen Schritt zurück machen: Welche besondere historische Situation hat eigentlich dazu geführt, dass wir uns mitten in einer Pandemie fragen, wie wir uns gegenüber plague raves einerseits und deren Denunziation andererseits verhalten müssen? Die Antwort ist selbstverständlich die Pandemie selbst – und das Ende der Nacht.

Welche Verhaltensmuster sind einfach nicht mehr tragbar – und was muss man aushalten können? Wie geht man mit Arschlöchern um? Können wir ertragen, dass jemand anderer (politischer) Meinung ist?

Was ist damit gemeint? Es gab eine innere Verbundenheit mit jenen anderen Gesichtern der Nacht, die so manche Übertretung (vermutlich fälschlicherweise) überschminkt hat. Eine Szene, die dem Kontrollverlust eigentlich positiv gegenübersteht, wundert sich halt nicht, wenn jemand über die Stränge schlägt. Rausch ist ein willkommener Faktor, Worte verlieren im Zweifel an Bedeutung. Nachtleben ist klandestin und kleinverbrecherisch; Substanzen sind allgegenwärtig und Geschäftchen am Rande der Tanzfläche sind so normal wie kotzende Kids und kleinere Schlägereien. Nichts passiert, Mund abwischen, weitertanzen.

Nun, wo jener Teil des Lebens aber zwangsläufig abhanden gekommen ist und man nicht einfach drüber hinwegschauen kann oder will, was so alles in den letzten Jahren an einen herangetragen wurde, ist eben Zeit und Platz sich auszutauschen – oder gleich online zu gehen. Wobei auch hier qualitative Unterschiede hätten offensichtlich werden müssen, was leider nicht immer so war.

Nimmt man etwa den (wohlgemerkt einseitigen) Schlagabtausch zwischen Daniel Wang und Peggy Gou, erkennt man schnell, dass sich dahinter bloß eine Schulhoflästerei vom Allerfeinsten verbarg – die selbst allzu häufig den nötigen „richtigen Ton” vermissen ließ. Ein Skandal? Keineswegs.

Ebenso im letzten Jahr ans Licht gekommen sind derweil die Vorwürfe gegen das Techno-Urgestein Derrick May. Dabei geht es um die neuerlichen Anschuldigungen von vier Frauen. Diese berichteten im DJ Mag von „sexuellen Übergriffen” des DJs aus Detroit. Eine Geschichte, die nicht zu Stande gekommen wäre, wenn nicht ein ehemaliger Freund Mays, Michael James, bei Facebook seit Jahren vehement gepostet hätte. Immer wieder betonte er, dass May ein Sexualstraftäter sei. Mittlerweile mit Erfolg. Die vier Frauen meldeten sich zu Wort, weil sie sich bestätigt sahen, dass sie nicht die einzigen Opfer waren.

Leider nur ein kurzer Erfolg für die Social-Media-Gemeinde – angeleitet im Übrigen von gut gemachtem Journalismus. Denn schon nach kurzer Zeit waren die Verfehlungen Mays schon wieder vergessen – das Echo währte nicht lang. Es ist also richtiggehend bedauerlich, dass zwei der größten Aufreger des letzten Jahres in ihrer Tragweite kaum vergleichbar sind. Vergewaltigungsvorwürfe und „ein schlechter Mensch“ sein sind eben nicht dasselbe. Aber wurden im letzten Jahr ähnlich brisant diskutiert.

Was heißt das nur für die Zukunft? Angesichts der Tatsache, dass wir wahrscheinlich auch dieses Jahr nicht wieder normal in unsere Clubs dürfen, um einen drauf zu machen und bei einer Zigarette vor der Türe zu lästern, ist es vielleicht sogar überlebenswichtig für die Szene, eine konkrete Inventur und eine gerechte Reflexion vorzunehmen. Welche Verhaltensmuster sind einfach nicht mehr tragbar – und was muss man aushalten können? Wie geht man mit Arschlöchern um? Können wir ertragen, dass jemand anderer (politischer) Meinung ist? Ab wann sollte ich auch als verantwortliche Person, etwa als Booker*in darauf verzichten Acts und DJs zu buchen – und was ist eben kein Grund zum Boykott? Und wo hört es auf: Schon beim Sell-Out oder erst bei Rassismus, Sexismus und Übergriffen?

Wenn man da so ehrlich wie möglich miteinander redet und daraus Maßstäbe entwickelt, dann brauchen Instagram-Mob und Outlaws auch nicht mehr den Revolver locker sitzen haben. Wenn sie ihn dann aber doch mal gebrauchen, dann bitte auch aus allen Rohren schießen. Denn die Szene ist, das muss man eben auch aus den letzten Monaten ableiten, in vielen Ecken echt kaputt und so weit von ihren Idealen entfernt wie Deutschland von Sansibar. Wir dürfen die Situation gerne als Chance verstehen – wenn nicht Moral, sondern Politik zum Ratgeber des Handeln wird.