Etch – Strange Days (Seagrave)

Dieses Jahr ist einiges kaputt gegangen. Auch die Breakbeats, die ja das Kaputtgehen, wenn man möchte, im Namen tragen, sind nicht verschont geblieben. So könnte man das jüngste Album von Zak Brashill alias Etch jedenfalls hören. Der Produzent aus Brighton fährt seine Bassmusik hier schon mal auf minimale Bestandteile herunter, lässt außer Bass und Beat wenig mehr als Hall übrig. Doch nicht nur in seinem reduzierten Ansatz verfolgt Etch ein Programm der Abstraktion, die Beats selbst zerfallen bei ihm mitunter fast zu Polyrhythmen, die, in „No Sided Shape” etwa, wie aus dem Takt gekommen gegeneinander scheppern. Zur Gesamtlage tragen Samples bei wie der von Kurt Russell gesprochene Satz „Nobody trusts anybody now, and we’re all very tired” aus John Carpenters Horrorfilm The Thing, den Etch im Track „Distrust” mantraartig wiederholt. Gegenüber dem funkensprühenden Irrsinn von Ups & Downs mag Strange Days stark ernüchtert oder gar ernüchternd wirken. Doch auch in seiner entschlossenen Sparsamkeit kann Etch ziemlich dicht werden. Die Freude liegt im Detail. Eine aggressiv reflektierte Art der Besinnung. Tim Caspar Boehme

In Fields – Taken From A Fixed Point (Höga Nord)

Zu meinen Top-Hasswörtern gehört „Narrativ” respektive „Erzählung“ – die eine, einer oder eine Sache angeblich brauche, die gestiftet werden müsse. Geh‘ weiter! Noch schlimmer und vor allem NOCH inflationärer wird nur „Herausforderung” wiedergekäut. Himmelherrgott. Aber ich schweife ab. Was hat „Erzählung” hier verloren, ist sie im Zusammenhang mit Taken From A Fixed Point relevant? Leider ja, in diesem Fall aber im absolut positiven Sinn. Das acht Stücke umfassende Album, das es auch klassisch als Vinyl-LP gibt, spannt einen Bogen von Ambient über Wohnzimmerelektronik bis hin zu schräg-düsteren Dancetracks. Und diese Stilvielfalt vermittelt eben nicht das Gefühl, dass es In Fields um „Zeigt-her-eure-Skills”, um nerdiges Posing ginge, sondern tatsächlich um einen Flow, der Erzählungscharakter hat und den*die Hörer*in zunehmend einwickelt. Über das Projekt lässt sich wenig herausbekommen, das Netz streikt hier einmal angenehm widerborstig. Auf Soundcloud lautet In Fields’ Selbstbeschreibung „Producer. Dark rooms, human and machines.” Aha, ok, sind wir dabei. Höga Nord, das veröffentlichende Label, erwähnt die letztjährige Zusammenarbeit mit Golden Bug, hält sich ansonsten aber auch vornehm zurück. Und die einschlägigen Shops packen Taken From A Fixed Point in die Sparte von House, Nu Disco und Disco. Falscher geht’s nicht, auch wenn „South Quai” tatsächlich recht discoid groovt. Das ist auch der einzige Track des Albums aus diesem Stilsegment – und auch den überlagern dunkle Soundfahnen und Bassgegrummel, die keine Disco-Euphorie wollen, sondern eher die dunklen Ecken suchen. Dark rooms. Oder, frei nach Blumfeld: „Kommst du mit, ‚raus aus dem Alltag?” Na klar. Schöne Geschichte! Mathias Schaffhäuser

Jasmine Infiniti – BXTCH SLÄP (Dark Entries)

Nach einem immer verzerrteren Vocalsample setzen Kicks ein, die mit einem Mal Betonmauern um eine dunkle Tanzfläche hochziehen. Die Queen ist da. Die Queen Of Hell, wie sich Jasmine Infiniti bezeichnet. Bedrohlich und unheimlich beginnt ihr Debütalbum. Auf BXTCH SLÄP, das sie im März digital selbst veröffentlicht hat und das jetzt als Vinyl auf Dark Entries rauskommt, zeigt die New Yorker Produzentin mit Tracks zwischen Industrial, Techno, House und Ballroom ihre, positiv umgedeutete, Hölle. Die Hybride sind meistens harsch, ungeschliffen, kantig, wellen auf und ab. Dabei drücken sie eine Dringlichkeit aus, der kaum zu widerstehen ist. Alles geschieht mit Kraft, mit Nachdruck und Klarheit. Immer wieder zeigen die Tracks dabei aber auch, dass Licht und Dunkel, Brachialität und Sanftheit zwei Seiten derselben Sache sein können. Harmonische Synthesizer tauchen dann zum Beispiel hinter manisch pumpenden Bassdrums auf und kreieren in merkwürdiger Gegenbewegung dazu eine faszinierende Leichtigkeit. Die Hölle – in vielen Leben existiert sie als unterdrückendes, belastendes, verletzendes Phänomen. Den Schrecken kann eine solche Hölle vielleicht dann verlieren, wenn man sie sich aneignet, in einen Club verwandelt und anschließend als Königin all das und all die auf einem Rave feiert, die von anderen in die Hölle gewünscht werden – beispielsweise weil sie als Schwarze Transfrau nicht deren Vorstellung von Normalität erfüllen. Die Umdeutung der Hölle von Jasmine Infiniti führt zur Selbstermächtigung. Sie wird zum safe space und hat mit BXTCH SLÄP einen großartigen Soundtrack. Philipp Weichenrieder

Sam McQueen – Dreams in Sepia (A.R.T.less/Mojuba)

Das vielleicht schönste Album des Jahres ist eines, das eigentlich aus dem Jahr 2019 kommt, also aus einer fernen Zeit. Erschienen ist die Platte bisher jedoch nur in Japan, beim Label Blue Arts Music. Die Originalveröffentlichung, die anders als dieser um zwei Stücke erweiterte Reissue des Mojuba-Sublabels A.R.T.less nicht auf Vinyl zu haben ist, hatte noch kein in Sepia gehaltenes Cover, obwohl der Albumtitel es doch so nahelegte. Während man sich in Japan für eine Gestaltung mit klaren Linien entschieden hatte, setzt der Mojuba-Macher Don Williams bei seinem Artwork auf ganz viel Sepia und einen Blick auf Mogulpaläste, die in einer Fantasywelt zu stehen scheinen – passt auch viel besser zu der Musik von Sam McQueen. Der aus Chicago stammende Musiker hatte vor 20 Jahren mal ein gemeinsames Projekt mit John Beltran namens Indio am Laufen. Damals machten die beiden Techno, der irgendwie gerne Jazz gewesen wäre und eigentlich mit Techno nichts mehr zu tun haben wollte. Broken Beat machte in jenen Zeiten bereits die Runde, von diesem Londoner Sound war dieses kurzlebige, auf Transmat veröffentlichte Projekt ziemlich beeindruckt. Über Sam McQueens damaligen Partner John Beltran ist vor allem eines bekannt: Seit beinahe drei Jahrzehnten macht dieser US-Produzent Techno, der irgendwie immer schön ist und sich nicht das kleinste bisschen dafür schämt. So verhält es sich auch mit Dreams in Sepia. Wirklich, das hier ist ein Album von unfassbarer Schönheit, und zwar im Sinne eines ganz klassischen, aber durchaus auch an Ambient angelehnten Techno-Verständnisses. Auf Beats wollen die Tracks dieser LP nicht verzichten, aber anders als all die Strings bleiben sie zumeist im Hintergrund. Straighte Bassdrums sucht man bei Sam McQueen vergeblich, so ornamental die Science-Fiction-Ästhetik seiner Stücke ist, so verschachtelt sind häufig seine Beats. Durchaus präsent ist auf Dreams in Sepia das Erbe des Detroit Techno, im Sinne von Suburban Knight oder Carl Craig/BFC/Psyche. Man könnte auch an Platten denken, die um die Jahrtausendwende erschienen sind, an Musik von Red Planet oder Aril Brikha. Doch ganz gleich, welche Assoziation man beim Hören haben mag – mit dieser Platte setzt Sam McQueen nun die Maßstäbe. Holger Klein

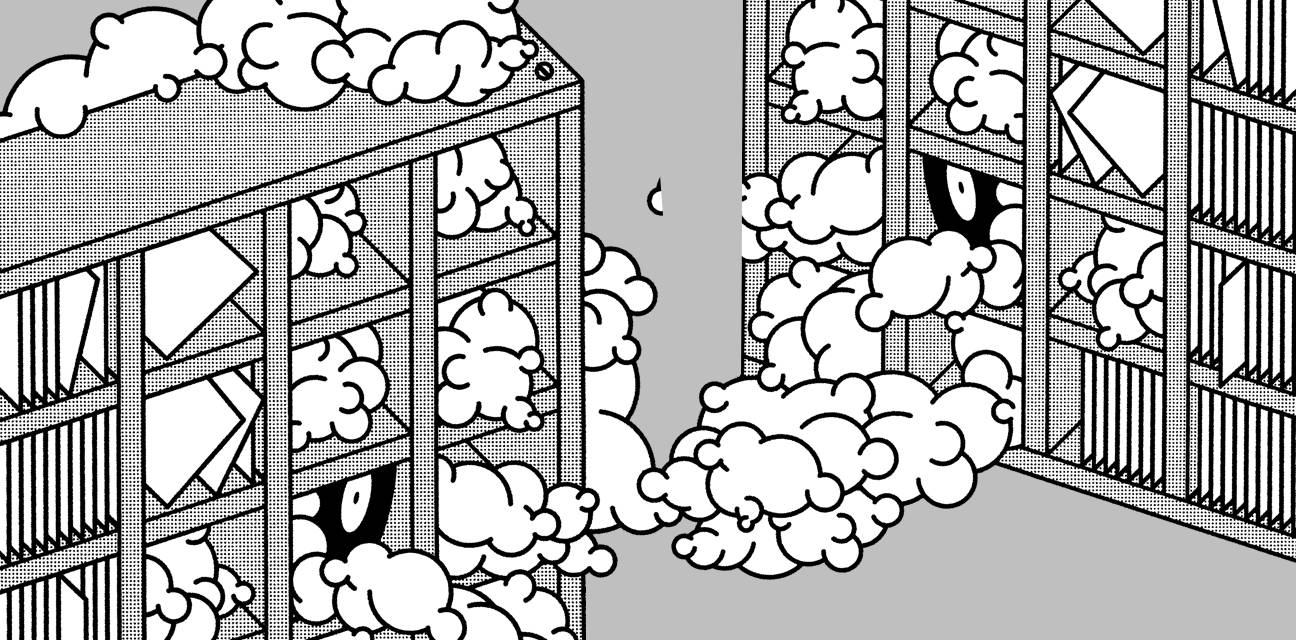

Sonic – The Eye of Jupiter (Sneaker Social Club)

Der englische Musiktheoretiker Mark Fisher schrieb einst über Untrue von Burial, dass die Musik klinge, als streife man durch verlassene Räume, die „sich Raves einst angeeignet hatten”: „Gedämpft hupen Drucklufthörner wie Geister vergangener Raves.”Folgt man diesem Bilde, dann bleibt einem nichts anderes übrig als The Eye Of Jupiter eine gewisse Rückständigkeit zu attestieren. Auf Sonics neuer Platte für Sneaker Social Club zeigt sich Drum & Bass so, als ob es die letzten 20 Jahre nicht gegeben hätte; kein Dubstep, kein Jungle-Revival, alles so wie Anno 2000. Natürlich bietet sich D’n’B aber auch wie kaum eine andere Musikrichtung (außer vielleicht Grime) dafür an, sich in die formalen Bedingungen des Genres hineinzubegeben und diese auszuformulieren, bis sie eine Resilienz gegenüber allerlei Einflüssen von Außen entwickeln. Wer das macht, der merkt, dass die Welt hier tatsächlich noch total in Ordnung ist: Alles hat seinen Platz, die Breaks sind wohlbekannt, die Basslines treiben, das Tempo wird von gutdurchgetretenen Gaspedalen vorgegeben. Auf diesem Album tanzen weiterhin Girls und Guys in Hanfklamotten und markanten Frisuren zu mega-futuristischer Musik auf Raves, die konserviert – und eben auch abgeschottet von jeglichen Trends – gar nicht anders können, als in Schwaden verbrannter Pflanzen sich einfach der Form hinzugeben. Zum Ende hin gibt es dennoch einen kleinen Ein- beziehungsweise Ausblick: „No Rest (Stealing Voice)” und „Rolling Hills” lassen zumindest vermuten, dass es so etwas wie Deep House aus Detroit mal gab, und „Aila” schickt doch nochmal Grüße an Dubstep raus. Man kommt nicht umhin, diese Aus-der-Zeit-Gefallenheit liebenswert und rührend zu finden. Lars Fleischmann

Scsi-9 – Nebula Hotel (Randomart)

Scsi-9 alias Anton Kubikov und Maxim Milyutenko gehören zur ersten Welle russischer Technoproduzenten. Sie veröffentlichen seit Mitte der 1990er Jahre auf legendären Labels wie Kompakt, Force Inc., Trapez oder Morris/Audio. Dabei bleiben sie dem alten Techno-Credo – lieber als Klangtüftler ohne Star-DJ-Allüren unter dem Radar den Untergrund umpflügen – stets verbunden. Das zahlt sich rein klanglich gesehen wunderbar aus. Den beiden ist ein maschinell-sonisches, rundes, ausgewogenes und gehaltvolles Deep-Jackhouse-Dub-Minimal-Ambient-Album vom anderen Stern gelungen. Laut Scsi-9 ist Nebula Hotel ein „Ort im Multiversum, an dem Sie sich ausruhen und von den alltäglichen Pflichten loslösen können. Wo Sie durch einsame Lobbys spazieren und fremde Personen aus verschiedenen Zeiten und Orten treffen. (…) ein Soundtrack für die Realität oder für die Fiktion.” So trifft man in der Hotelbar – jackend auf dem leeren, kleinen Dancefloor – auf eine Frauenstimme, die im rheinländischen Akzent ihre Welt erklärt (Rückwärts habe ich nie geliebt). Daran erkennt man vielleicht im Nebel aller kulturellen Projektionen die lange Verbundenheit Maxim Milyutenkos mit dieser Region Deutschlands. Als Kind lebt er in Köln. Nach seinem Sprachstudium in Moskau studiert er Tontechnik in Wuppertal. Im Gegensatz klatscht die Minimal-Historie von Scsi-9 in Form von sauber herausgearbeiteten, knackig kurzen und reschen Claps über fröhlich gepant-springende, modulare oder MC303-Holz-Conga-Bleeps („Yellow Blue Bus”/„Lonely Dancefloor”). Und „Nebula Hotel” dreht sich dann tatsächlich als verschwommen-deepe Zeitlupe in die Amen-Break-Zeiten von Shut Up And Dance, N.R.G., LFO oder Warp zurück und mit einem jazzigen Rhodes-Reminiszenz-Break durch das Vestibül – samt quietschender Drehtüre statt Techno-Rolltreppe – in ein futuristisches Film-Noir-Hotel-Setting der Netflix-Serie Altered Carbon. Das ist großartiger, organisch-künstlich-liquider Dancefloor-Chillout. Mirko Hecktor

The Waves – māyā (Cool Mom)

Wieder einmal springt Maayan Nidam aus dem Clubkontext heraus. Mit ihrer Band The Waves konnte sie ihre Wandelbarkeit schon 2014 mit einer EP unter Beweis stellen. Ihr aktuelles Album māyā, das bei Nidams eigenem Imprint Cool Mom Records erscheint, trieft vor Post-Punk-Einflüssen, jedoch mit einem Pop-Anstrich und psychedelischen Momenten. Beim ersten Hören könnte man denken, die Berlinerin habe sich stark von ihrer minimalistischen Clubmusik entfernt. Doch bleibt sie bei aller Genre-Überschreitung bei ihrem kühl-reduzierten Sound – und auch tanzbare Momente kommen auf māyā auf. In Post-Punk-Manier gibt die Drum Machine durchweg den spröden Takt des Albums an, den monotone Gitarrenmelodien unerbittlich weiter nach vorne schieben. Synth- und mit Distortion verzerrte Gitarrenklänge brechen bewusst platziert durch die Klangwand hindurch. So erinnert „Today” mit dessen hohlem Beat und eingängiger Melodie anfangs an Post-Punk-Klassiker wie „She’s Lost Control” von Joy Division. Der Track nimmt jedoch im Verlauf mit immer dichter werdenden Perkussionen und Synths an Fahrt auf, bis er an der Schwelle zu einem Indie-Popsong steht. Gepaart mit Nidams hallendem Gesang über ihren Liebes-Frust fängt auch das Tanzbein schon wieder das Schwingen an. Dem Clubkontext am nächsten ist der Closer, das Instrumental „Into You”. Während der Beat unerlässlich seinen Gang fortschreitet, bohrt sich eine verzerrte Gitarre sägend ins Ohr. Den Song durchzieht eine kühle und zuweilen unheimliche Aura, die sich nicht zuletzt aus der durch die Gitarre erzeugten Dissonanz speist. Gespickt mit gepressten Melodien, die es nicht wagen, nach oben auszureißen, und einer immer weitertrabenden Drum Machine präsentiert Nidam ihre New-Wave-Interpretation. Heimelig ist das definitiv nicht, doch versprüht māyā viel Drive und gibt sogar noch etwas Nostalgie-Gefühle her. Und letztendlich bleibt die LP doch im Einklang mit Nidams Essenz: minimalistische Arrangements, aufblitzende psychedelische bis dissonante Klangeinschübe und eine Coolness, der eine eisige Aura voranschreitet. Louisa Neitz