Woche für Woche füllen sich die Crates mit neuen Platten. Da die Übersicht behalten zu wollen, wird zum Fulltime-Job. Ein Glück, dass unser Fulltime-Job die Musik ist. Zum Ende jedes Monats stellt die Groove-Redaktion Alben der vergangenen vier Wochen vor, die unserer Meinung nach relevant waren. Im zweiten Teil des Februar-Rückblicks mit DJ Diaki, Gigi Masin, Grimes und fünf weiteren Künstler*innen – wie immer in alphabetischer Reihenfolge. Hier geht’s außerdem zum ersten, hier zum dritten Teil der Februar-Alben.

DJ Diaki – Balani Fou (Nyege Nyege Tapes)

Es ist auffallend, dass es seit Jahren Festivals wie das CTM oder das Unsound in Krakau sind, die auf dem Kontinent zu den großen Förderern von afrikanischen Club-Genres wie Gqom oder Kuduro zählen. Und so spielte DJ Diaki aus Mali vor ein paar Wochen ein Set in der Panoramabar, bei flottem Tempo um die 170 BPM. Das Liveset war Teil eines Showcases von Nyege Nyege, das mit Festival und Label selbst eine Institution ist: eine zentrale Kraft in der Verbreitung innovativer Clubsounds aus Afrika. Wenn Nyege Nyege den plötzlichen, unkontrollierbaren Drang zur Bewegung verkörpert, dann muss man sich der BPM-Überwältigung erstmal ergeben, die von DJ Diakis Debütalbum Balani Fou ausgeht. Aber es muss hier niemand ständig tanzen: Das weiß Diaki Kone selbst am besten. Und so lässt es sich gut durch die postkoloniale Gegenwart rasen: Tracks wie „Calaman Top Mix DD 2019” lassen Kaskaden über Kaskaden von Polyrhythmen vom Stapel. Dicht gedrängt und mit so viel Tiefe, dass man den Wind fühlt, der vom Xylofon-artigen, traditionell malischen Instrument Balafon herweht. Bjørn Schaeffner

DJ Marcelle/Another Nice Mess – Saturate The Market, Now! (Jahmoni Music)

The next nice mess von Marcelle van Hoof. „No, no no no no” lautet die Antwort einer Stimme auf die Frage „Are you ready to take your turn now?” im Song „Community Garden Plan Schedule Idea Exchange”. Trotz ablehnender Haltung bleibt nichts anderes übrig, als bei dem Spaß mitzumachen. Dieser weirde, eklektische Sound fordert mit Acid-Beats direkt auf, nicht ruhig sitzen zu bleiben. Van Hoof switcht dabei zwischen tanzbaren Stücken und, naja, experimentellen Nummern. Die Wechsel der Beats zwischen und auch oft innerhalb der Songs fordern auf, genau zu lauschen, sind aber immer eine körperliche, selten verkopfte Geschichte. „Everything Not Yet” ist eine der straighteren Nummern, Marcelle spickt sie aber mit allerlei Gimmicks. „Indecisive” ist gut benannt. Leider läuft es nicht wirklich in eine Richtung und mäandert herum, verbleibt eben bei einem netten Gimmick im gesamten Mess. Genauso „This Works For Me”, wo sie den Sound eines klappernden Lineals aufnimmt, was generell cool ist, aber nach dem Song nicht wirklich zum Wiederhören animiert. „Brutalist Beauty” geht in eine schöne Richtung, bleibt dann aber leider bei unter zwei Minuten recht kurz. „German Bread” klingt genau wie sein bezeichnender Name. Man erkennt durchaus DJ Marcelles Talent im Auffinden und Zusammenstellen. So ganz zünden will es diesmal aber nicht auf der neuen LP. Lutz Vössing

Gigi Masin – Calypso (Apollo/R&S)

Die Meeresnymphe und Halbgöttin Calypso hielt Odysseus sieben Jahre lang auf der griechischen Insel Ogygia gefangen, bis sie ihn auf Drängen des Göttervaters Zeus freigeben musste. Die entsprechende mythologische und auch literarische Auseinandersetzung sowie der längere Aufenthalt auf besagter Insel dienten Gigi Masin als Inspiration für seinen neuen Ambient-Langspieler. Es erwartet die Hörer*innen dabei keine anfordernde Anspannung, sondern Zerstreuung. Mit traumwandlerischer Schönheit wird die Atmosphäre einer balearischen Umgebung gezeichnet, die Wärme und Sanftheit suggeriert, ohne dass sich das Ganze aber jemals zum hintergründigen Meditationsgeplätscher verlaufen würde. Lullt nämlich, wie bei „Khalia Golf Club”, verhauchtes, im Wind wehendes Klaviergeklimper ein, so doch nie ohne von Schärfe gebenden Synthesizer-Vibes begleitet oder ergänzt zu werden. Mit zum Teil passenden rhythmische Unterlagen, wie bei „Mayo Slide” oder „Anemone”, dürfen sich dann auch noch die Drum- Liebhaber am gelungenen Mixing erfreuen und sachte mit dem Kopf nicken. Der ein oder andere minimal drahtige, in jedem Fall mysteriöse oder beschwörerische Track wie „CryWindsOrFlames” rundet schließlich eine LP ab, die den Ansprüchen, die seit dem Erfolgsalbum Wind an den venezianischen Produzenten gestellt werden, absolut standhält. Lucas Hösel

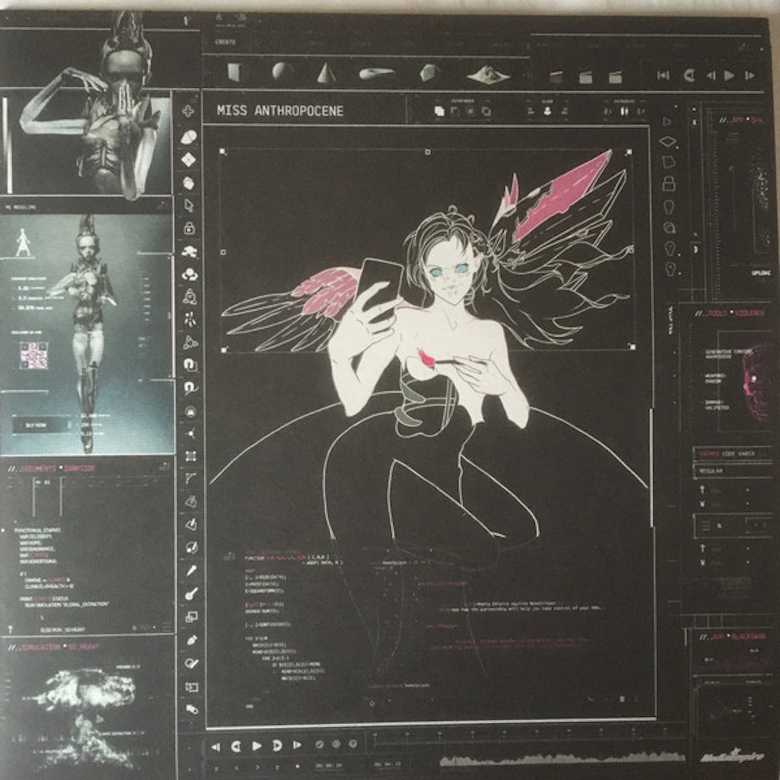

Grimes – Miss Anthropocene (4 AD)

Das letzte Mal, dass Grimes ein Album veröffentlichte, ist schon lange her. Es ist schon so lange her, fünf Jahre nämlich, dass es zu jenen Zeiten noch nicht einmal das Phänomen Billie Eilish gab. Und doch war Grimes all die Jahre präsent, durch zahlreiche Remixe der Songs von Art Angels, und natürlich auch durch den ganzen Star-Gossip über ihre Liaison mit dem ebenso phänomenalen Entrepreneur Elon Musk. Das ist ein Setting für das nächste große Ding. Zumal Claire Boucher aus Vancouver, Kanada auch mit dem Titel ihres neuen Werks in die Breite geht: Miss Anthropocene setzt die Sängerin und Produzentin immerhin genau ins Zentrum jenes Zeitalters Anthropozän, das ganz und gar von der Menschheit bestimmt wird. Und da die Menschen diese Allmachtstellung auf dem Planeten nur mithilfe von Maschinen erreichen konnten, verbittet sich ein Fehler: diese Musik klingt nicht gut, wenn sie auf einem linearen System gespielt wird, also etwa zwei üblichen Boxen zuhause. Die Erfahrung ist immersiv, mindestens ein gutes Paar Kopfhörer ist dafür notwendig. Denn das hörende Ohr erfährt diese Musik wie eine dynamische Installation und erhält im Aufmacher-Stück die Gelegenheit, sich an das Flickern und Flackern zu gewöhnen. Mit der MC und Produzentin 潘PAN aus Taipei erschafft sie dann dunkle Welten aus Beats auf „Darkseid”. Die Kollabo „Violence” mit Großraumproduzenten i_o funkelt bittersüß vor sich hin, und wir dürfen schon Remix-Bingo spielen. Das M.C.-Escher-artig verschachtelte „IDORU” ganz zum Schluss ist musikalisch der Hit. Grimes ist ja von Anfang an eine von Sci-Fi und japanischen Pop-Ästhetiken inspirierte Kunstfigur gewesen, und Miss Anthropocene bildet eine Plattform, von der sie nun nach Superstartum greifen kann. Christoph Braun

His Master’s Voice – Log: α Canis Majoris (KCZMRK)

His Master’s Voice ist ein anonymer Produzent aus Hannover, der 2017 auf Lennart Wiehes ehemaligem Label Schleifen debütierte und zuletzt für Delsin die Single Transition ablieferte. Auf beiden waren zwischen emotionalen Dub-Techno-Schiebern schon mehr als nur ein wenig Spurenelemente des IDM-Sounds zu hören, die nun auf seinem Debütalbum endgültig als nostalgische Referenz verhärtet werden. Log: α Canis Majoris übt sich von der ersten bis zur letzten Sekunde in Pastichen, die vor allem Genre-Überhelden wie Autechre, Squarepusher oder Richard D. James zitieren, gelegentlich aber auch in Richtung Electro und damit zuerst nach Den Haag abbiegen. Nächster Halt: Bunker. Dann ein Flieger rüber nach Detroit und mal gucken, was Gerald Donald gerade so treibt, bevor es über die Aquabahn zurück nach Cornwall zum Aphex-Twin-Worship geht. Das ist nicht ohne Charme, zeugt von souveräner Kenntnis des Handwerks der Stifterfiguren und wurde in jedem Fall extrem gut gearbeitet: Der Opener „Lunar” ist ein wunderschön-fahles Frickelbums-Meisterwerk, „Taurus” schlägt den Bogen zwischen Rave und Reizüberflutung, „The Healer” wird unter DJ Stingrays Händen noch jeden Dancefloor explodieren lassen und „Blossom” wirft zum Abschluss noch warme Jungle-Töne in den Mix. Doch fehlt Pastichen wie diesen eben auch die Leidenschaft und der Ideenreichtum dessen, was sie in sich aufgesogen haben. Log: α Canis Majoris beweist vor allem, dass selbst IDM nicht vor der Vereinnahmung gefeit ist. Wo Electro durchaus noch als fossilierter Stil seinen Zweck auf der Tanzfläche erfüllt, sehen die Zukunftsvisionen von Gestern rein durch den Rückspiegel betrachtet etwas angestaubt aus. Kristoffer Cornils

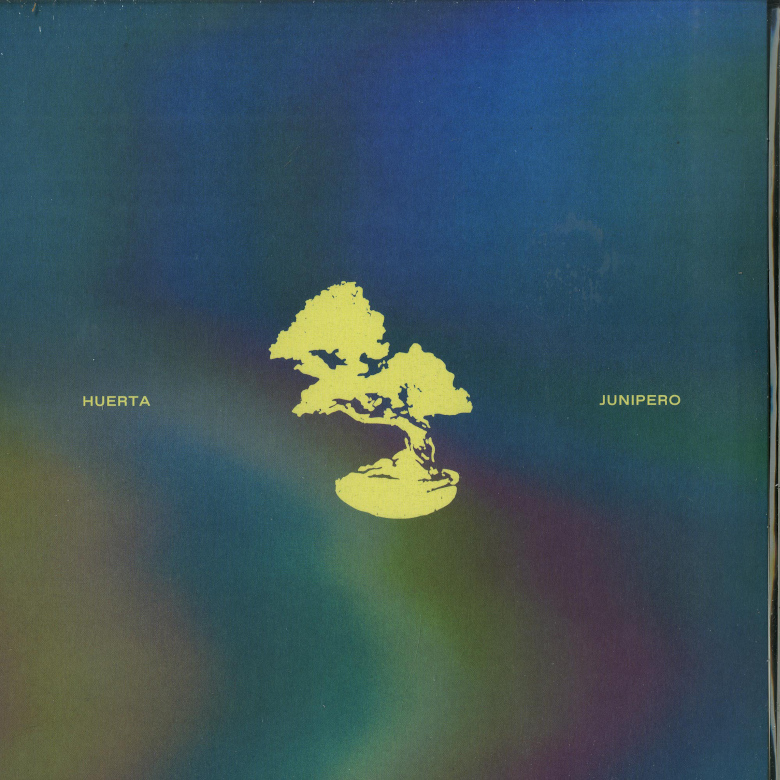

Huerta – Junipero (Voyage)

Junipero von Huerta ist besser als Vitamin D – die erste LP des Künstlers strotzt vor kalifornischer Leichtigkeit. Die Protagonisten: Balearischer Ambient für Barrot-Fans und rhythmisch interessante, tanzbare Stücke mit techigem Einschlag. In der Bahn, mitten im Sturmtief Sabine, setze ich die Kopfhörer auf. Während draußen der Regen an die Scheibe pritscht, entfalten sich wohlige Pads mit Delay-verzerrten Geräuschkulissen („Pain Relief”). Eine verspielte Synth-Line mitten in Reverbflächen setzt ein – Junipero klingt direkt nach gleißendem Sonnenlicht und Nivea. Im Verlauf der Platte werden die Melodien etwas klarer, dazu dubbige Basslines („Blanket Dub”). Hi-Hats, Toms und Bongos deuten klarere Grooves zunächst nur an („Mutualism”). Die omnipräsenten, warmen Pads mit viel Echo und Reverb gewähren dabei immer viel Raum für abschweifende Gedanken: Erinnerungen an die besondere Zeit zwischen intensiver Festival-Nacht und dem darauffolgenden Morgen steigen auf – ein Soundtrack für trippig-schlummernde und erwartungsvolle Raver gleichermaßen. Der Zug fährt schon nach der ersten Station halbstündig verspätet ab, als das Bein zum ersten Mal ernsthaft wippt: „All Wild Things Are Shy” kommt mit zarten Breakbeats und der ersten deutlichen Kick-Drum. Dazu eine sehr präsente Bassline umgeben von – Überraschung – effektgeladenen Pads. Die tanzbaren Stücke ergattern nun die Oberhand – jedoch nicht so eindeutig in Richtung Dancefloor wie bei den letzten EPs des in Berlin ansässigen US-Amerikaners. „Waxwing Air” und „The Ritual” überzeugen durch geradlinige Grooves und viele erfrischende Melodien – durchaus in der ersten halben Stunde eines minimalistisch-rumänischen Sets vorstellbar.

Nachdem mich das Album vom Zeltplatz zum Festivalstrand bis hin zum perfekten Set in der Nachmittagssonne geführt hat, versprüht es zum Abschied die bekannte Wärme, jedoch nicht ganz so zuckersüß und rein wie zuvor. Distortions und Disharmonien lassen einen etwas ratlos zurück („Tiles and Glass”). Leider fährt der Zug immer noch, doch statt an Sturm denke ich an die ersten Sonnenstrahlen. Bin ich schon braun? Shahin Essam

J. Albert – my rave ended yours just began (Self released)

Jiovanni Nadal alias J. Albert hat auf eigene Faust eine Sammlung von Tracks für – der Titel legt es nahe – diesen schwammigen Zustand nach dem Rave veröffentlicht, in dem Beats nur eine untergeordnete Rolle spielen. Es gibt zwar welche, bloß hat keiner von ihnen die Kraft, noch irgendjemanden auf die Tanzfläche zu locken. Immerhin arbeitet im Opener noch eine halbwegs stabile Bassline. Doch im Anschluss lässt J. Albert die Dinge zunehmend ausfransen. Den Höhepunkt markiert dabei wohl das über 12-minutige Stück „000sj”, welches seine Hörer*innen mit einnehmenden Loops umspült als sei es ein Track aus dem Oeuvre des frühen Huerco S. Überhaupt die frühen bis mittleren 10er Jahre: Der Sound des Lo-Fi House jener Tage (blasse Beats, üppig bis übersteuerte Scapes, viel Rauschen) hat sich tief in Nadals Sounddesign gefräst, allzu gefällige Gefilde werden aber gekonnt umschifft. Die Musik auf my rave ended… ist traumhaft in dem Sinne, dass Träume eben auch sehr desorientierend ausfallen können – so wie der Track „Blood Pressure”, nach dem dieses Album auch gerne hätte enden können. Denn danach werden in bewährter Tim-Hecker-Manier Klavierklänge zu einem semi-akustischen Bällebad verarbeitet („interpretive dance”) und letztlich doch noch ein paar Ambient-Klischees bedient. Im Sinne des Comedowns hat das aber auch sein Gutes, denn wo Aufmerksamkeit nicht mehr von Nöten ist, lassen Körper und Gehirn sich schließlich umso leichter in den Ruhezustand versetzen. Christian Blumberg

Millsart – Every Dog Has Its Day Vol. 5 (Axis)

Damit, dass Jeff Mills als Millsart seine Every-Dog-Has-Its-Day-LP-Serie weiterverfolgen würde, war nicht unbedingt zu rechnen. Der bisher letzte Teil ist 2003 erschienen. Als drei Jahre zuvor der erste Teil erschien, vermuteten viele zunächst, es würde sich bei den Stücken um bisher unveröffentlichtes Material aus den frühen Neunzigern handeln. Dem war nicht so, doch der analoge, irgendwie warm und verwaschen daherkommende Sound schien diese These zu stützen. Daran hat sich 17 Jahre nach dem vierten und bislang letzten Teil nichts geändert. Geblieben ist auch der Skizzen- und Jamsession-hafte Charakter der Musik. Wäre Every Dog Has Its Day Vol. 5 von einer Band aufgenommen worden, würden man dieser eine enorme Spielfreude bescheinigen. Es ist eine ganze Weile her, dass Jeff Mills Musik gemacht hat, die einen derart in seinen Bann zieht. Der Opener „Ultimo” klingt ein bisschen wie eine darke Nu-Groove-Produktion der Burrell-Brüder von zirka 1991. Ganz große Klasse ist auch der darauffolgende Techno-Track „Forever and a Day” mit seiner gefährlich am Abgrund taumelnden Spieluhr-Melodie. Und es geht auf hohem Level weiter. „Big City Fish” darf man getrost als eines der besten Stücke von Jeff Mills jemals bezeichnen, unten drunter ein afrokaribischer Beat, darüber eine Dreiton-Acid-Melodie und immer wieder mit reichlich Dub-Echo versehene Synthesizer-Sounds, die auf- und abebben. Von den weiteren sechs Tracks fällt keiner ab, ganz gleich ob Terrain mit Soundtrack-, Ambient-, Techno- oder House-Charakter betreten wird. Wie man hört, steht Teil sechs noch in diesem Frühjahr an. Holger Klein

Hörproben gibt’s in den Onlineshops eurer Wahl.