Grafik: Bastian Grossmann, konkrit-Logo: Nicoletta Dalfino

Spotify hat unseren Umgang mit Musik maßgeblich verändert und will nun die Musikindustrie von hinten aufrollen. 2018 rollte das schwedische Unternehmen zuerst seinen Spotify For Artists-Service aus und servierte Künstler*innen zum Jahresabschluss noch share-fertige Statistiken. Mehr als ein wichtigtuerisches Trostpflaster im quantifizierbaren Albtraum der Digital-Wertschöpfung waren die allerdings kaum. Tatsächlich liegt die Vermutung nahe, dass Spotify in Zukunft eher against als for Künstler*innen arbeitet, wie Kristoffer Cornils in seiner neuen Kolumne konkrit argumentiert.

In der Theorie ist Spotify die geilste Errungenschaft des 21. Jahrhunderts. In einem schier unendlichen Archiv von Musik aus aller Welt und allen Zeitaltern der Aufnahmetechnik steht hier jedes Stück gleichberechtigt neben dem nächsten und wartet nur darauf, gehört zu werden. Der ultimative Service, eine Schatzkiste ohne Boden. Und obwohl die pro Stream an Künstler*innen abgedrückten Kleinstbeträge an sich marginal wirken, so kommt immerhin etwas dabei rum, während sonst (fast) niemand mehr für Musik zahlt. Sowieso: Ist es nicht besser, regelmäßig ein wenig Geld für die eigene Musik zu erhalten als nur hin und wieder Kleckerbeträge für den Absatz von Downloads, CDs oder Vinyl-Einheiten?

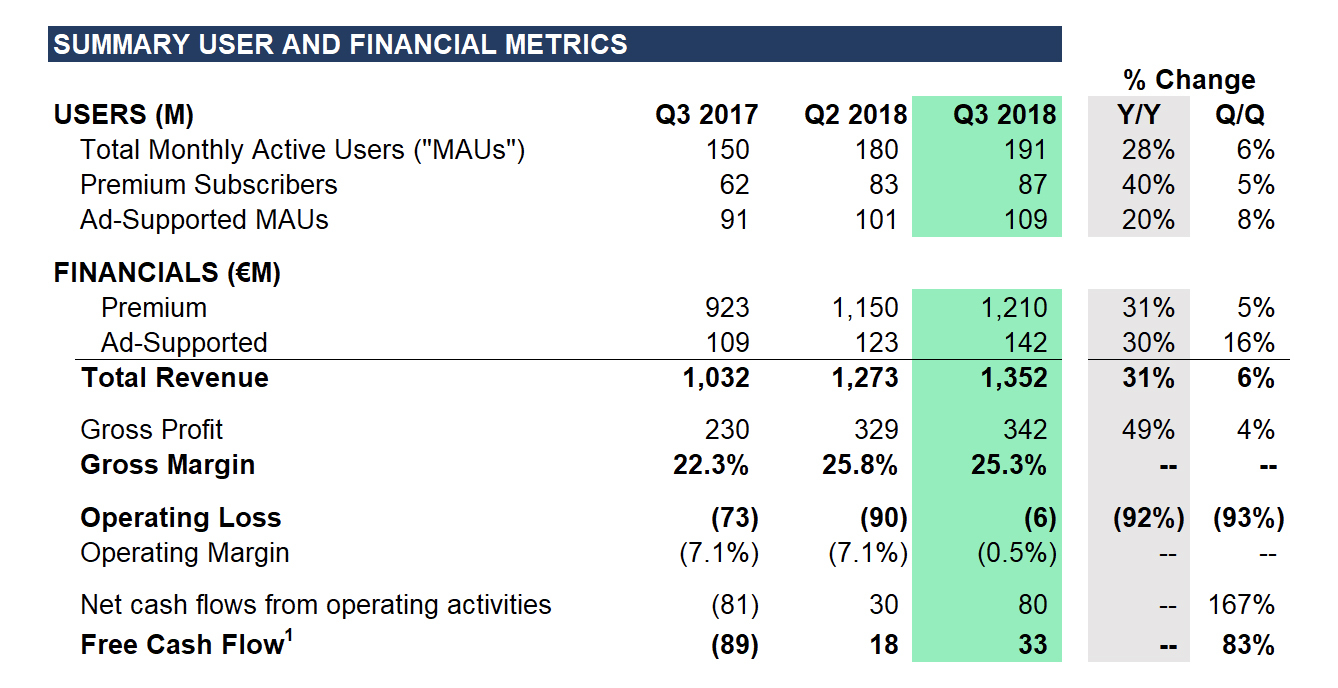

Vielleicht. Doch mit dem Geschäftsmodell von Spotify ist das eigentlich nicht zu vereinbaren. Aktuell finanziert sich das Unternehmen über eine Mischkalkulation, ein sogenanntes Freemium-Modell: Die kostenlose Nutzung ist möglich, aber mit Einschränkungen beispielsweise in Hinsicht auf Klangqualität und Bedienbarkeit sowie Werbeeinblendungen verbunden. Dazu gesellt sich ein Abo-Modell. 1,3 Milliarden Euro Einnahmen verzeichnete Spotify im Sommer und Herbst 2018 laut einem firmeneigenen Quartalsbericht aus dem November für seine Investor*innen, woraus sich 1,2 Milliarden über den Premium- beziehungsweise Abo-Bereich generieren und, na ja, “nur” 142 Millionen Euro aus den Werbeeinnahmen, die über den Free-Bereich generiert werden. Jedes Musikmagazin könnte von so einem Verhältnis nur träumen.

Eigentlich sieht es also ganz einfach aus: Spotify, das bald schon die Grenze von 100 Millionenen Abonnent*innen knacken könnte, muss diese bei Stange halten und noch mehr potenzielle User*innen davon überzeugen, für läppische 9,99€ pro Monat ein Abo abzuschließen. Wenn da nicht ein Problem wäre. Spotify muss von seinen Einnahmen 70 Prozent als Royaltys abgeben und dazu noch laufende Kosten decken. Denn imposante Einnahmen hin oder her, das Unternehmen schreibt seit Gründung beständig rote Zahlen und hat seit dem Launch des Diensts im Oktober 2008 keinen Cent Gewinn erwirtschaftet. „Spotifys Problem ist, dass zu viele Leute zu viele Lieder über die Plattform hören. Die Zahlungen an die Musikrechteinhaber, zunehmend aber auch die Finanzierungskosten für das Geld, das Spotify besorgen muss, um seine fälligen Rechnungen zu begleichen, übersteigen bei Weitem die Einnahmen aus Abogebühren und Werbespotverkauf“, notierte Dirk Peitz im April 2018 zum Börsengang des Unternehmens in der ZEIT. Und je mehr Menschen auf die Plattform gelockt werden, desto mehr Musik wird dort gehört – und desto mehr muss dementsprechend ausgeschüttet werden.

Spotify kann nur dann wirklich Gewinn machen, wenn Labels und Künstler*innen noch weniger verdienen als zuvor. Oder aber gar nichts. Es gibt Indizien, dass der grüne Riese genau darauf hinarbeitet. Denn sein aktuelles Geschäftsmodell scheint auf lange Frist nicht rentabel. Gleichberechtigt ist bei Spotify dementsprechend nichts und niemand – weder die Musik noch diejenigen, die sie machen. Und das wird voraussichtlich nicht besser werden, sondern nur schlimmer.

Ein kalorienarmer Zahlensalat

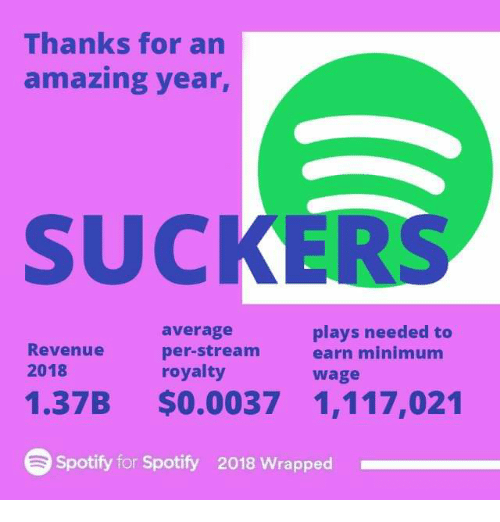

Im Zuge des wenige Monate zuvor ausgerollten Spotify for Artists-Services ermöglichte Spotify den Künstler*innen einen Jahresrückblick, der viel Zahlensalat und wenig konkrete Fakten bot. Der Rapper Drake, der meistgestreamte Künstler auf der Plattform überhaupt, brachte es in zwölf Monaten auf 7 Milliarden Streams. 140 Millionen Fans aus 65 verschiedenen Ländern hörten seine Musik für insgesamt 413 Millionen Stunden. Das konnte er als share-fertige Grafik direkt in den Schlund seiner Social-Media-Gefolgschaft schleudern. Er konnte sich tatsächlich freuen: Bei ungefähren Einnahmen zwischen 0,006$ und 0,0084$ pro Stream – zumindest laut einer Spotify-Mitteilung im November 2016 – käme er auf circa 42 Millionen US-Dollar oder mehr. Je nachdem, wie viel Label, Vertrieb und alle anderen Zwischeninstitutionen noch eingestrichen haben.

Selbst kleine Artists konnten dank der 2018 Wrapped-Kampagne herausfinden, wie beliebt sie auf welchem Flecken der Erde waren. Den nicht ganz unwichtigen Rest mussten sie den Royalty-Statements entnehmen, die meist weniger imposante Zahlen verzeichneten. „2018 Wrapped / ur streams 500k / ur fans 295k / countries 65 / ur bnk statement £15“, scherzte der britische Produzent Scratcha DVA auf Twitter. Zola Jesus schrieb ebendort in einem Thread: „not gonna post spotify year end stats because that company has done jack shit for me and other independent artists. (…) they present us with a graphic that they’re dying for us to share in free advertising for them and continued exploitation for us.“ Schnell kursierte auch ein Meme, auf dem die Zahlen als das entlarvt wurden, was sie waren: ein wichtigtuerisches Trostpflaster im quantifizierbaren Albtraum der Digital-Wertschöpfung. Eine Million Streams pro Monat, so die Grafik, sei für den US-amerikanischen Mindestlohn notwendig. Das ist eine Menge für ganz schön wenig, der Zahlensalat ein ziemlich kalorienarmer.

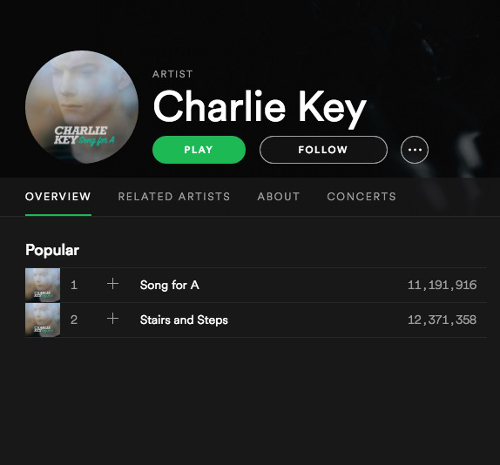

Eins wurde durch die 2018 Wrapped-Kampagne immerhin überdeutlich: Wie in der traditionellen Musikindustrie kämpfen Künstler*innen auch bei Spotify um eins: ums Gehörtwerden beziehungsweise um Sichtbarkeit. Stärker noch als in der traditionellen Musikindustrie sind sie dabei allerdings in mehrerlei Hinsicht mit viel größerer internationaler Konkurrenz konfrontiert, die durch alle Ären der Musikgeschichte reicht. Das Archiv von Spotify ist unendlich weiter und lässt sich individueller zuschneiden als jedes Radioprogramm oder jeder noch so gut sortierte Plattenladen. Die Techno-Produzentin aus Tbilissi muss sich an Drake oder Rihanna ebenso messen wie am House-Head aus Chicago. Hat sie ein Label oder einen guten Vertriebsdeal, kann sie sich vielleicht effizienter in den Playlists positionieren, die bei Spotify schon längst klassische Musikformate wie die EP oder die LP abgelöst haben. Aber Label oder Vertrieb bekommen für ihre Mühen, ihre Musik auf der Plattform zu positionierten, ebenfalls ein Stück vom Kuchen ab, was die Einnahmen der Künstlerin wieder schrumpfen lässt.

In der Theorie ist Spotify also die geilste Errungenschaft des 21. Jahrhunderts, in der Praxis aber nicht. Zumindest nicht für Künstler*innen, die damit einen Teil ihrer Mindestabsicherung bestreiten wollen, weil sie es anderweitig nicht ohne Weiteres können. In der Praxis nämlich entwickelt sich Spotify immer mehr zu einer Monopolmacht und nutzt das schamlos mit Perspektive auf die Zukunft aus, um den eigenen Haushalt ins Reine zu bringen. Als stärkster Dienst auf dem Markt kann das schwedische Unternehmen immer noch viermal so viele aktuelle User*innen wie die Konkurrenz von Apple und wesentlich mehr als das sich nur langsam aufstellende Streaming-Angebot von Amazon verzeichnen und setzt damit die Trends eher, als ihnen hinterherzulaufen. Dass Spotify anders als Apple und Amazon kein Riesenunternehmen im Rücken hat, das notfalls Einbußen querfinanzieren könnte, spornt Ek und sein Team nur noch mehr an: Für sie heißt es alles oder nichts.

Was genau treibt diese Firma an? „Ich will, dass diese Firma einen Einfluss auf die Kultur hat, einen positiven Einfluss“, ließ Spotify-Gründer Daniel Ek den Journalist Robert Saffian im Magazin Fast Company in einem seiner seltenen Interviews wissen und schob gleich hinterher: „Ich kann nicht genau sagen, was das heißt. Ich bin da bisher nicht sehr präzise gewesen, aber ich will breitenwirksam bekannt machen, dass wir einen positiven Einfluss in der Welt hatten.“ Reine Menschenliebe allerdings war noch nie ein erträgliches Geschäftsmodell und tatsächlich wird es Eks Firma auch nicht darum gehen. Ob de facto Geld reinkommt, ist bei einer Internet-Plattform zuerst sekundär – Twitter, YouTube und auch Spotify müssen vor allem Investor*innen zufrieden stellen, indem sie ein konstantes Wachstum nachweisen können. Letztlich muss Spotify Geld einsparen, um überhaupt die schwarze Null zu erreichen. Dazu braucht es eine radikale Transformation der eigenen Plattform, die mittlerweile schon angelaufen scheint.

„Oh, es braucht keine Plattenlabels“

Der nächste Trend, den Spotify setzen könnte, ist dieser: Labels werden abgeschafft und Spotify übernimmt ihre Rolle. Obwohl Ek natürlich genau das Gegenteil behauptet. Bei Fast Company lässt Saffian jedoch in einem dem Interview angeschlossenen Feature über Eks Firma eine*n hochgestellte*n Insider*in zu Wort kommen: „Spotify hat sich immer nach der Philosophie ‚Oh, es braucht keine Plattenlabels‘ aufgestellt“, heißt es. Troy Carter, der Entdecker von Lady Gaga und seit über zwei Jahren bei Spotify in Lohn und Brot, drückt es auf die Frage hin, ob Spotify selbst zum Label werden wolle, kryptischer aus: „Daran habe ich null Interesse. Ich denke nicht, dass Labels in der Zukunft notwendigerweise Labels sein werden. Alle unsere Rollen werden sich verändern.“ Die Frage ist nur: Wie?

Liz Pelly ist sich ziemlich sicher, wie. Die US-amerikanische Musikjournalistin ist die wohl schärfste Kritikerin Spotifys. Ihre Artikel wie The Secret Lives of Playlists oder The Problem With Muzak wurden rege diskutiert, weil sich Pelly traut, was andere im Leben nicht täten: Spotify ans Bein zu pissen. „Spotify zwingt unabhängige Musiker*innen dazu, wie Uber-Fahrer*innen zu arbeiten – dem Gutdünken einer Plattform verpflichtet, über die sie keine Kontrolle haben und deren ‚Innovationen‘ die Industrie untergraben haben, welche ihnen zuvor zumindest den Anschein eines organischen Fördersystems verschaffte“, schreibt sie bei The Baffler im Text Unfree Agents, der sich direkt auf das Ek-Interview von Saffian bezieht und das implizit angetriebene Label-Not-Label-Prinzip in den Fokus nimmt.

Welche Situation schwebt Pelly vor? Das wichtigste Stichwort, das sie liefert, ist das der Plattform: Eine Plattform ist Spotify nämlich in dem Sinne, dass darauf Musik zum Streamen angeboten wird. Eine Plattform will Spotify allerdings auch in dem Sinne sein, wie sie etwa der britische Wissenschaftler Nick Srnicek in seinem Buch Plattform-Kapitalismus analysiert. „(Plattformen) verdienen ihr Geld damit, dass sie zwei Gruppen – Einzelhändler und Kunden – zusammenbringen. Digitale Technologie hat das Plattformmodell allgegenwärtig werden lassen. Facebook zum Beispiel vermittelt zwischen Werbenden, Softwareentwicklern, Firmen, die das Netzwerk als Kommunikationsplattform nutzen und individuellen Nutzern“, erklärte er das Prinzip Tobias Haberkorn gegenüber in der ZEIT. Bei Spotify sind es Musiker*innen und ihre Labels, die auf ein streamfreudiges Publikum treffen.

Uber und AirBnB sind die Paradebeispiele für Plattformen: Wer für diese Unternehmen arbeitet, ist im engen Sinne kein*e Angestellte*r und muss auch noch Privateigentum – in dem Fall: das eigene Auto, die eigene Wohnung – zur Verfügung stellen. Bezahlen, um arbeiten zu dürfen. Eine schöne neue Welt, von der Spotify offenkundig noch mehr abhaben will. Wie jedoch ist das zu bewerkstelligen? Eben doch: Label werden, oder zumindest etwas Ähnliches, weil sich unser aller Rollen ja verändern. Heißt konkret gesprochen: Für Spotify bietet es sich geradezu an, ihre Musik von den Künstler*innen direkt zu lizenzieren und damit ein paar Glieder der Wertschöpfungskette auszustreichen – Labels und Vertriebe zuerst. So würden Künstler*innen nach dem Beispiel von, genau, Uber und AirBnB zu „independent contractors“, wie es im Jargon des Plattform-Kapitalismus heißt. Denn ein ordentliches beziehungsweise klassisches Arbeitsverhältnis ist genau das, was im Plattform-Kapitalismus fehlt – Arbeiter*innen sind schließlich in erster Linie User*innen und also Nutznießer*innen der Plattform, egal ob sie einen Service oder Content (vulgo: Musik) anbieten oder „nur“ konsumieren.

“Fake Artists” und Feierabendeskapismus

Ein erster Testballon für ein alternatives Beschäftigungsmodell in Konkurrenz zur klassischen Wertschöpfungskette von Künstler*in über Label zum Vertrieb zur Plattform wurde anscheinend schon abgesetzt: Im Sommer 2017 tobte eine rege Debatte über sogenannte „Fake Artists“, deren Stücke in unter scheinbar wahllosen Pseudonymen prominent in beliebten Playlists platziert wurden, die auf der Plattform überwiegend nach den Gesichtspunkten Genre („Techno Bunker“), Stimmung („Ambient Chill“) oder Aktivität („Power Workout“) kuratiert werden und die sich zum größten Alleinstellungsmerkmal der Plattform entwickelt haben. Vor allem zarte Klavier- und Ambientklänge, Feierabendeskapismus für gebeutelte Seelchen, standen dabei hoch im Kurs: Dort fanden sich die meisten Namen gelistet, zu denen keine Entsprechungen anderswo im Netz aufzutreiben war.

Viel von dem Gerede über die „Fake Artists“, von denen Tim Ingham für Music Business Worldwide damals mindestens 50 identifizierte, entpuppte sich allerdings nach sorgsamer Recherche von Dani Deahl und Micah Singleton für das Magazin The Verge als heiße Luft – oder zumindest stritten alle der Beteiligten ab, in irgendeiner Weise direkt mit Spotify Deals gemacht beziehungsweise die Rechte an ihren Stücken an das Unternehmen abgetreten zu haben. „Categorically untrue, full stop“, lautete es nur knapp von Unternehmensseite. Nachzuweisen ist weder Spotify noch den „Fake Artists“, hinter denen laut der The Verge-Recherche sehr echte Menschen stecken, in der Tat nichts, und tatsächlich hatten zuvor diverse Musiker*innen unabhängig von der Debatte berichtet, durch scheinbar glückliche Fügungen oder sorgsame redaktionelle Kuration durch Spotify selbst in viel gestreamten Playlists gelandet zu sein. Im Falle der „Fake Artists“ führten die Spuren vor allem zu sogenannten Library Content Companies, die Stock-Musik für jedwede Anwendung verkaufen.

Doch wurde bei der Diskussion der von Session-Musiker*innen, Soundtrack-Künstler*innen und Songwriter*innen komponierten Stücke eins immerhin offensichtlich: Dass Spotify womöglich wesentlich weniger Geld abdrücken muss, wenn solcherlei Library Music auf seiner Plattform gespielt wird, weil Unternehmen wie das in The Verge genannte Epidemic Sound das volle Copyright an den Kompositionen haben und sie ohne Einverständnis und Beteiligung der Künstler*innen lizenzieren können. Und wenn zu viele Leute zu viele Lieder hören und für jeden Stream Geld abgegeben wird, dann bekommen seitens der Plattform eben solche Tracks Priorität, die am wenigsten Geld kosten. Die „Fake Artists“ sind in jedem Fall die kostengünstigere Alternative zu den echten und stellen vielleicht den zweiten Schritt Spotifys in Richtung der Selbstplattformisierung dar: Eingekauft würden in dem Fall keine direkten Dienstleistungen via einem Label, sondern deren Bereitstellung durch Quasi-Business-to-Business-Zeitarbeitsfirmen.

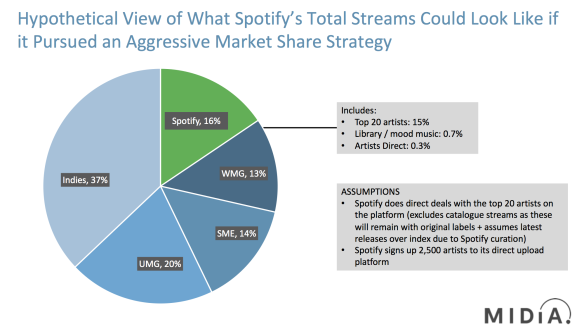

Außerdem gibt es noch eine andere Dimension. Denn Spotify könnte sich bald auf der eigenen Plattform das Monopol sichern, das sich derzeit noch auf die drei großen Majors Universal, Warner und Sony sowie den nicht unerheblichen Anteil von Indies verteilt. Nach umstrittenen Deals mit der Universal Music Group – nach dem Aufkauf von EMI im Jahr 2012 dem größten Major der Welt – und dem Merlin Network, einem Zusammenschluss zahlreicher Indies, könnte es schon bald darum gehen, genau jenen das Wasser abzulaufen. Das Music Industry Blog legte in einer Schätzung dar, dass Spotify hypothetisch gesprochen recht leicht in der Lage wäre, über geschickte Akquise von Künstler*innen bald selbst der größte Player auf dem eigenen Binnenmarkt zu werden. Für die Künstler*innen selbst würde das scheinbar ein Quäntchen mehr Freiheit oder zumindest Einkünfte nach sich ziehen, weil sie einerseits direkt an Spotify liefern könnten und andererseits von dessen hegemonialer Stellung auf der Plattform profitieren könnten. Nur ungefähr 12 Prozent der musikindustriellen Einnahmen gehen aktuell an sie und werden keineswegs paritätisch unter ihnen verteilt. Direkte Lizenzdeals mit Spotify würden da doch mehr Kontrolle, vielleicht sogar mehr Freiheit bedeuten und letztens Endes sogar mit mehr Einnahmen locken. Oder?

Realistisch gesprochen brächen in der Realität mit Labels die letzten Reste von dem Weg, was Pelly als „organisches Fördersystem“ bezeichnet. „Es fällt beim Lesen über diese voraussichtlichen Deals schwer, nicht an eine gamifizierte Zukunft der Musik zu denken: Eine Industrie voller ‚independent contractors‘, die alleine zuhause Musik machen, Spotify damit bedienen – und dann später pflichtbewusst ihre Spotify for Artists-Dashboards refreshen, das ‚Stats‘-Tab checken und auf Unterbringung in den Playlists hoffen“, formuliert sie diese – für sie – Horrorvision. Die mögliche Zukunft drückt Künstler*innen die volle Verantwortung für ihr eigenes Schaffen auf, lädt klassische Labelarbeit wie Promotion und so weiter auf sie ab, überlässt sie aber vollkommen der algorithmischen Willkür der Plattform. Nichts Freiheit, nichts Kontrolle.

Und Einnahmen? Schwierig, denn das Konkurrenzverhältnis zum Megakatalog bleibt bestehen und je mehr Spotify-eigene Artists es gäbe, desto größer würde die interne Konkurrenz – was auch den vielbeschworenen Traum vom „long-tail“, also der kontinuierlich laufenden Wertschöpfung über Streaming betrifft. Denn obwohl oft argumentiert wurde, dass es sich bei pro-Stream-Bezahlung um ein langfristig statt nur singulär profitables Modell handelt, spricht allein die enorme Rotationsgeschwindigkeit auf der Plattform ebenso dagegen wie die wachsende Konkurrenz aus allen Richtungen. Viel Kuchenkrumen, aber noch mehr Hungrige, die sich rasend schnell vermehren. Selbst das beliebte Argument, dass Spotify dank seiner fast weltweiten Verfügbarkeit Gigs im Ausland und damit noch andere Einnahmequellen eröffnet, schmeckt mit dieser Perspektive scheel. Denn auch das brächte in diesem Modell Mehrarbeit mit sich – und ernsthaft, wer möchte schon seine eigene Musik allein als Marketing-Tool für Live-Auftritte in den Äther pumpen?

Am Ende würde Spotify gewinnen, weil es weniger Geld abdrücken müsste, wenn es mit Library Music-Firmen oder direkt mit Artists statt mit Labels Geschäfte machen würde. Auch weil sich in Business-Belangen ungeschulte Musiker*innen leichter übers Ohr hauen lassen und oft nicht die rechtliche Handhabe haben, um gegen Großkonzerne vorzugehen, die letztlich in keiner Hinsicht auf sie angewiesen sind. So wie Uber-Fahrer*innen eben.

Die nächste Phase der Mission

Zudem wird Spotify sicherlich schon längst begriffen haben, dass es noch billiger gehen könnte: Wenn die Algorithmen nicht nur dazu dienen, uns das optimale Musikerlebnis zu empfehlen, sondern gleich selbst deren Produktion erledigen. Srnicek betont in Plattform-Kapitalismus nicht von ungefähr, dass sich die von ihm beschriebenen Unternehmen vor allem durch das Sammeln von Daten auszeichnen. Bei Spotify scheint das zuerst sinnig: Wie sollte der Algorithmus, der von einer Handvoll über die Welt verstreuten Redaktionen bei der Kuration der Playlists unterstützt wird, mir denn sonst im richtigen Moment genau den Track zuschustern können, mit welchem im Ohr ich effizient im Gym powern oder zu dem ich zuhause für den Club vorfeiern kann? Zumal Spotify angesichts des Verhältnisses zwischen Abo- und Werbeeinnahmen kaum einen erträglichen Profit daraus schlägt, die Daten massiv für Werbeeinspieler im Free-Bereich zu verwenden – obwohl das Unternehmen genau dies vermutlich tut. Nein, das Problem ist noch ein anderes und wie es einmal aussehen könnte, zeigt sich auf einer der größten Websites der Welt: PornHub.

Im mehr als lesenswerten Artikel My Stepdad’s Huge Dataset beschreibt Gustavo Turner im Magazin Logic eine Szene vom Filmset in Los Angeles. „Du musst sie dreimal ‚Stiefmutter‘ nennen, bevor der Sex losgeht, erst dann darfst du sie ‚mom‘ nennen“, bläut der Regisseur der jüngeren von zwei Darstellerinnen ein. Was an sich schon absurd wirkt, wird noch absurder, als Turner die Gründe für das Briefing des homoerotischen Pseudo-Inzest-Pornos darlegt: Die 2007, also ein Jahr vor Spotify gelaunchte Plattform PornHub, die seit 2015 selbst mit einem Freemium-Modell arbeitet, hat die Porno-Industrie allein dadurch verändert, dass auch sie in jährlichen Reports ausgewählte – nie aber vollständige – Statistiken veröffentlicht. Der Markt richtet sich augenblicklich nach dem aus, was den Zahlen zufolge der Trend ist. Turner berichtet unter anderem von Mail-Briefings, die nur wenige Minuten vor Drehbeginn reinflattern.

Video: How to Read Your Data

Was das mit Spotify zu tun hat, mit seinen Algorithmen erst recht? Zum einen hat Spotify wie PornHub ein Interesse daran, seinen User*innen möglichst entgegen zu kommen und ihnen genau das zu bieten, was sie haben wollen, und das so schnell wie möglich. Kurze Triebabfuhr, ob mit Stepmom-Flavour oder kickenden 808s. Künstler*innen passen sich bereits an: In einem von Spotify veröffentlichten Promo-Video für den Spotify For Artists-Service erzählt ein Produzentenduo, wie es anhand der von der Plattform bereitgestellten Statistiken seine eigene Identität komplett überdachte: Statt Live-Gigs könnte es, vermutet einer der beiden, bald eher DJ-Sets spielen, weil ihre Musik nicht als Indie Pop, sondern als elektronische Musik wahrgenommen würde. Die Statistik wird zum Stilimperativ. Zum anderen hat genau das Auswirkungen auf die Produktion: Um nicht zu schnell geskippt zu werden, steigt ein Großteil der neueren Pop-Songs mittlerweile mit dem Chorus ein – der hook, im wahrsten Sinne des Wortes – oder setzt auf einen pompösen Anfang, wie auch Marc Hogan bei Pitchfork im Feature Uncovering How Streaming Is Changing the Sound of Pop beobachtet. Neu ist das nicht: Jede mediale Umwälzung, von der Einführung der Vinyl-LP hin (das Album wird als ca. 42-minütiges Gesamtkunstwerk möglich) zur digitalen Wiedergabe von Musik in Clubs (cue points etwa machen lange Intros für House- und Techno-Tracks überflüssig) und eben Streaming hat auf seine Art auch Einfluss auf Komposition und Produktion von Musik genommen.

Doch könnten die riesigen Datensets aus der über zehnjährigen Spotify-Geschichte vermutlich noch viel einfacher dazu genutzt werden, vollautomatisiert Musik in den Äther zu pumpen, deren Urheber allein das Unternehmen selbst ist. Denn wo viele Versuche im Indie-Bereich, neuronale Netzwerke Musik schreiben zu lassen, noch ungewollt komisch klingen, so dürften die potenziellen Resultate mit einem Entwicklerteam wie bei Spotify im Rücken schon eher erfolgreich werden. Eventuell heißt es also für Künstler*innen in nicht allzu langer Zeit, mit sprichwörtlichen und buchstäblichen “Fake Artists” zu konkurrieren.

Das alles ist Spekulation, aber Plattform-Kapitalismus setzt auf die „Disruption“ tradierter Strukturen und denkt dabei zwingend spekulativ. “In den ersten zehn Jahren ging es uns darum, die Konsument*innenerfahrung zu optimieren, in den nächsten zehn Jahren werden wir genauso viel Augenmerk darauf legen, dass die Musikindustrie eine ähnliche Umwandlung erlebt, wie sie die Konsument*innen erlebt haben. Das ist die nächste Phase der Mission”, so Ek. Worte, die mit Blick auf die Zukunft eher bedenklich stimmen. Denn die Mission könnte den letzten Funken Unabhängigkeit im Musik-Business ausradieren.

Plattform-Kommunismus statt Plattform-Kapitalismus!

Ja, werden nun einige sagen, und? Das sind doch Luxusprobleme! Niemand muss beruflich Musik machen. Und überhaupt: Anderen Leuten aus anderen Branchen geht es noch viel schlimmer. Das mag alles schon stimmen. Aber will irgendjemand auf neue Musik verzichten? Nein. Und hilft es jemandem unter Tage oder an der Supermarktkasse, wenn wir ignorieren, was gerade in der Musikindustrie passiert? Nein. Viel eher kann die Musikindustrie sogar als Gradmesser fürs Kommende dienen, wie Plattform-Kapitalismus von Amazon über Facebook bis Uber und Foodora allgemein unsere unbedingte Aufmerksamkeit bekommen sollte. Denn was früher noch „atypische Beschäftigung“ genannt wurde, heißt heute „Gig Economy“ und normalisiert sich zunehmend: Weltweit werden immer mehr kleine Aufträge an „independent contractors“ ausverlagert, statt langfristige Beschäftigungsverhältnisse zu schaffen. Laut einer Umfrage des McKinsey Global Institute schlagen sich in Europa bereits circa 20 bis 30 Prozent der arbeitenden Bevölkerung von Auftrag zu Auftrag, Tendenz steigend. Was den Artists auf Spotify zu passieren droht, könnte bald unser aller Zukunft sein: mehr persönlicher Aufwand für weniger finanzielle und soziale Sicherheit, insbesondere auf lange Sicht gedacht.

Wir sollten auch deshalb genau hinschauen, in welche Richtung sich Spotify bewegt, weil geistiges Eigentum, zu dem das Gros der Musikproduktionen zählt, zum Kapital der Zukunft werden könnte. Denn es ist nicht unwahrscheinlich, dass sich bald schon nur noch damit Geld verdienen lässt: Durch die fortschreitende Automatisierung in nahezu allen erdenklichen Branchen sind immer mehr Jobs vom Aussterben bedroht. In einer Zukunft voller selbstfahrender Autos beispielsweise würde Uber endgültig niemanden mehr bezahlen müssen. „Sei mein*e Partner*in, bis ich dich nicht mehr brauche. Das ist ein sehr herausforderndes Geschäftsangebot“, fasst ausgerechnet Ek das Uber-Modell zusammen. Ein Angebot, eine Herausforderung, mit denen sich bald Musiker*innen durch Spotify ebenso konfrontiert sehen könnten wie Arbeiter*innen in anderen Bereichen. Pelly zufolge scherzte bereits ein Spotify-Mitarbeiter über „self-driving music“.

Doch was sind die Alternativen? Wie können wir die geilste Errungenschaft des 21. Jahrhunderts bewahren und diejenigen, die uns überhaupt den Content – pardon, die Musik – liefern, fair daran beteiligen, dass sie unser Alltagsleben bereichern? Die großen Alternativen – Apple, Amazon, TIDAL und wie sie alle heißen – sind ebenso an einem Marktmonopol interessiert, wie sie auf ihren eigenen Plattformen eine ähnlich rigorose Kosten-Nutzenrechnung verfolgen würden. TIDAL etwa versuchte laufend mit Exclusives zu locken, beispielsweise von Beyoncé und ihrem Mann Jay Z, der die Plattform 2015 über eines seiner Unternehmen aufkaufte. Im Mai 2018 allerdings berichtete das dänische Magazin Dagens Næringsliv, dass TIDAL wohl an den Streaming-Zahlen von Beyoncés Lemonade und Kanye Wests Album The Life of Pablo – beide für eine Weile exklusiv über TIDAL erhältlich – gedoktert hätten, um mehr Geld an die beiden auszuschütten. In die Röhre schauten dabei alle anderen Artists, die auf der Plattform vertreten waren, obwohl TIDAL anfänglich für größere Gewinnmargen für Künstler*innen gelobt wurde – dreimal so viel wie auf Spotify sollte dort pro Stream ausgeschüttet werden.

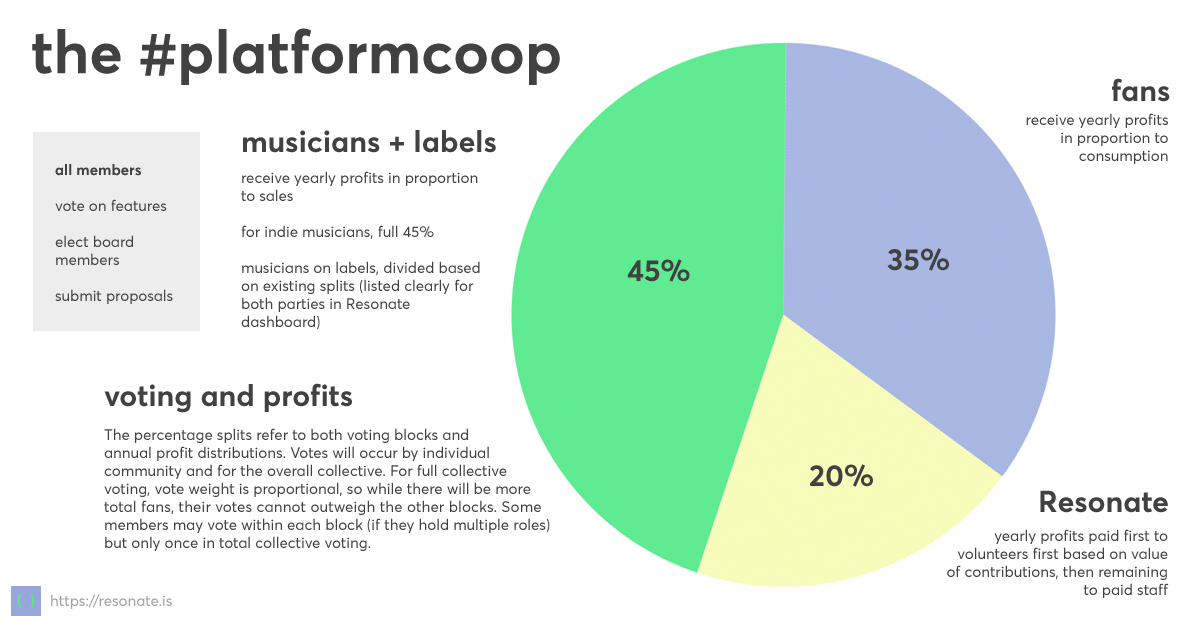

Der „faire“ Streaming-Dienst Resonate derweil, der eine Art Hybridmodell aus Streaming und Download anbietet und dafür mit sogenannten „smart contracts“ arbeitet, ist alles andere als ausgereift. Und so transparent und künstler*innenfreundlich sich Bandcamp gibt: Projekte wie der von Avalon Emerson gelaunchte Buy Music Club wirken eher konservativ im wahrsten Sinne des Wortes: Hier soll etwas bewahrt werden, das in seiner Praktikabilität und auch in punkto Kosten nicht zwingend mit der Lebensrealität der meisten Menschen zu vereinbaren ist. So wie auch der Erhalt von Labels und ähnlichen Zwischeninstitutionen für die Künstler*innen selbst auf lange Sicht kaum mehr Vorteile in sich birgt.

Nein, gegen die grüne Markthegemonie muss auf struktureller Ebene angegangen werden. Srnicek schlägt eine Art Entprivatisierung der Plattformen vor: „Ich glaube, dass die Überführung dieser Firmen in einen irgendwie gearteten öffentlichen Besitz die Ideallösung wäre. Aber sobald man das sagt, gerät man in ziemliche Schwierigkeiten: Google oder Amazon dem Staat unterstellen, wie soll das technisch, ökonomisch und rechtlich funktionieren? (Wir) müssen darüber sehr ernsthaft nachdenken und neue Modelle entwickeln, wie eine öffentliche, gemeinnützige Kontrolle aussehen könnte“, sagte er gegenüber der ZEIT.

Wie könnte das indes aussehen? Vielleicht wie ein dezentralisiertes und globales Netzwerk, das kommissarisch administriert wird und in dem Entscheidungsprozesse doch basisdemokratisch in Echtzeit ablaufen. Wo gleichermaßen der Konkurrenzdruck niedrig gehalten und transparent für Künstler*innen ausgeschüttet wird. Wo keine Daten gesammelt werden, auf deren Grundlage dann schnelle Hits produziert werden, und wo dem Publikum nicht allein Musik als Mood-Regulierung untergeschoben wird. Sondern wo tatsächlich alles und alle gleichberechtigt nebeneinander stehen können, aus allen Ecken und Zeitaltern dieser Welt. Ein bisschen mehr Plattform-Kommunismus statt Plattform-Kapitalismus also.

Natürlich klingt das visionär und abstrakt, wenn nicht sogar komplett utopisch. Aber dass Eks Unternehmen einen „positiven Einfluss auf die Kultur“ haben wird, scheint noch unrealistischer. Er kann ja schließlich selbst nicht genau erklären, was das überhaupt heißen soll.

Mit seiner zweimonatigen Kolumne konkrit verdichtet Kristoffer Cornils das Hintergrundrauschen und analysiert große mediale Bewegungen und urbane Entwicklungen ebenso wie den Eingriff von Großkonzernen in die Szene.