Die wirklich wichtigen Popstars waren immer schon da. Sie begleiteten uns durchs Radio als Hintergrundrauschen in unserer Kindheit, waren zu Pubertätszeiten die Lieblingsstars unserer Lieblingsstars und irgendwann fiel der Groschen und wir fingen selbst an zu begreifen, warum genau sie eigentlich so wichtig waren. In der Popkultur aufgewachsen zu sein bedeutet jedoch, Popstars irgendwann gehen sehen zu müssen.

David Bowie starb gestern am 10. Januar, nur zwei Tage nach seinem 69. Geburtstag, an Krebs. Ein Stück auf seinem neuen Album, das an eben jenem Geburtstag erschien, heißt “Lazarus”, eine Anspielung auf die gleichnamige biblische Gestalt, die von Jesus vom Tode auferweckt wurde. “Look up here, I’m in heaven”, heißt es in der ersten Zeile. “I’ve got scars that can’t be seen / I’ve got drama, can’t be stolen / Everybody knows me now.” Das ist nicht überheblich, sondern nur zutreffend: Wer sich in irgendeiner Weise mit Pop beschäftigt hat, kam um Bowie nicht herum. Er war immer da.

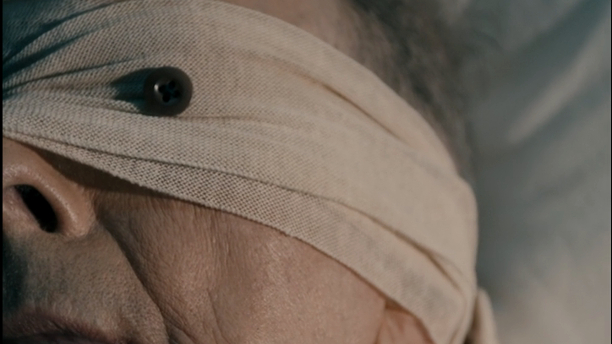

Illustration: Helen Green

Nicht nur war Bowie immer da, er war immer auch anders. Als die anderen, als er selbst. Die einzige Konstante im Schaffen, ja, in der Person Bowies überhaupt war die Veränderung.

Angefangen hat der gebürtige Londoner Ende der sechziger Jahre mit käsigem Folk, eine Schaffensphase, die in dem von ihm inspirierten, semi-fiktionalen Film Velvet Goldmine (benannt nach einem Stück aus der Ziggy Stardust-Zeit) brutal karikiert wurde. Der erste nennenswerte Erfolg war “Space Oddity”, eine von Stanley Kubricks 2001 beeinflussten Ballade, danach ging es rapide durch die buntesten Phasen: Bowie wurde zu Ziggy Stardust, Bowie wurde zu Aladdin Sane, Bowie wurde zum Thin White Duke. Bowie ging in die USA, Bowie ging nach Berlin, Bowie kehrte nach England zurück. Bowie kollaborierte mit Lou Reed, Brian Eno, Queen, Mick Jagger, Janet Jackson und den Pet Shop Boys, Bowie kollaborierte mit Nine Inch Nails, Placebo und TV On The Radio, zuletzt mit Arcade Fire. Kaum ein Genre, dem er sich nicht zuwandte, das er nicht zu bereichern wusste. Bowie hatte Cameos und Rollen in allen erdenklichen Filmen, selbst bei Spongebob war seine Stimme zu hören. Um ihn herumzukommen, ist im Grunde unmöglich.

Nach und nach verdichteten sich auch die Schattenseiten und Kontroversen: Bowie hatte in jungen Jahren angeblich Sex mit minderjährigen Groupies, Bowie wurde Ende der achtziger Jahre wegen Vergewaltigung angeklagt und für unschuldig befunden, Bowie wurde in seiner Rolle als Thin White Duke Rassismus unterstellt, weil er den Hitlergruß zeigte. Auch die Drogen begleiteten ihn lange Zeit.

2003 erlitt Bowie einen Herzinfarkt und brauchte zehn Jahre für ein neues Album, dann aber nur drei für das darauf folgende. Es sollte sein letztes werden.

Bowie war immer da. Wo aber immer er auch zu sehen und zu hören war, war er immer ein bisschen anders. Als die anderen, als er selbst. Als “Chamäleon” wurde er häufig bezeichnet, im Grunde aber könnte das nicht falscher sein: Bowie hat sich nie seinem Hintergrund angepasst. Er hat lieber im Vordergrund geschillert. Einsamkeit war eines seiner Hauptthemen, aber auch Science Fiction. Bis zum Schluss richtete sich Bowie in Richtung Zukunft.

So auch auf seinem letzten Album. “Oh I’ll be free / Just like that bluebird / Oh I’ll be free / Ain’t that just like me”, heißt es in “Lazarus”. Letzte, weise und auf bittere Art vorausschauende Worte von einem, der immer da sein wird, gerade weil er immer anders war. Ain’t that just like him.