Das Elevate im malerischen Graz ist eines der einflussreichsten Festivals für experimentelle elektronische Musik weltweit. Während viele Veranstaltungen in dem Bereich stagnieren, setzt das Team um Bernhard Steirer neue Akzente. Alexis Waltz erklärt in seinen Nachbericht, inwiefern das in der malerischen Barockstadt gelingt.

Am Anfang ertönt nur ein Bleep, kalt, unerbittlich, aufgekratzt. Man könnte sich 1992 in einem Warehouse in Nordengland befinden. Wir wären aber nicht auf dem Elevate Festival in Graz, wenn sich derartige Erwartungen unmittelbar einlösen würden. Dieser Ton erklingt nämlich nicht mitten in der Nacht in einer zugigen Fabrikhalle, sondern in einem manieristischen Mausoleum, einem Architekturdenkmal, das zugleich entrückt und dramatisch wirkt.

Für die Klänge verantwortlich ist Peter Stiegler aus Graz, er steht hinter einem kleinen Tisch an seinem Laptop und verschiedenen Controllern, über ihm erstrecken sich die mächtigen Säulen des Altars, die die hohe Kuppel stützen. Der Bleep ist mittlerweile verklungen, ein Sound zwischen Drone und analogem Brummen schiebt sich in den durchdacht gestalteten Raum. Entschieden, aber alles andere als gewalttätig zerteilt er das ziselierte Gebäude.

Der Grazer Künstler setzt nicht wie viele Drone-Acts auf Überwältigung, aber auch nicht vollkommen auf Melodien und Polyphonie. Das Konzert klingt flach, insistierend, dennoch ist es lebendig, hat eine Körperlichkeit. Kein Brummen, kein Knattern, sondern ein planetarischer Grundton, der immer da ist, aber nie gleich klingt. Ein radikal modernes Verständnis von Form, das mit dem historischen Stilbewusstsein auf unerwartete Weise kommuniziert.

Das Forum Stadtpark bietet einen klaren Kontrast zu dieser Versuchsanordnung. Ein dunkler Keller, in den man über eine steile Treppe hinabsteigt – alles an diesem Ort atmet Punk. Es ist ein Ort, an dem sich verschwörerisch die Subkultur der Stadt trifft.

Wo man im Mausoleum mit einer ins Abstrakte gewendeten Spiritualität konfrontiert wurde, sucht hier das einzelne Individuum die Konfrontation mit Klang und Gefühl. Wie geschaffen für dieses Setting ist Pope Sangreta. Die ursprünglich aus Taiwan stammende, mittlerweile in Europa ansässige Sängerin macht röchelnde, morbide Geräusche, die an Black-Metal-Helden wie Napalm Death erinnern. Sie stürzt auf das Publikum zu, das verunsichert zurückweicht. Unberechenbar wie ein Insekt bewegt sie sich über die Bühne, wie hier allerdings Schmerz und Trauma Thema werden, ist äußerst menschlich.

Im Mausoleum sitzt wenig später Shida Shahabi mit einigen weiteren Musiker:innen auf der Bühne. Die Klavier- und Celloklänge werden elektronisch manipuliert, sodass daraus ein sanftes, verwachsenes Pulsieren entsteht, das durch den spannungsvoll in Szene gesetzten Stein wogt. Der Höhepunkt des Abends ist das Konzert von Synthesizer-Pionierin Suzanne Ciani im Dom im Berg, als eine in den Fels geschlagene Halle ein nicht weniger dramatischer Ort.

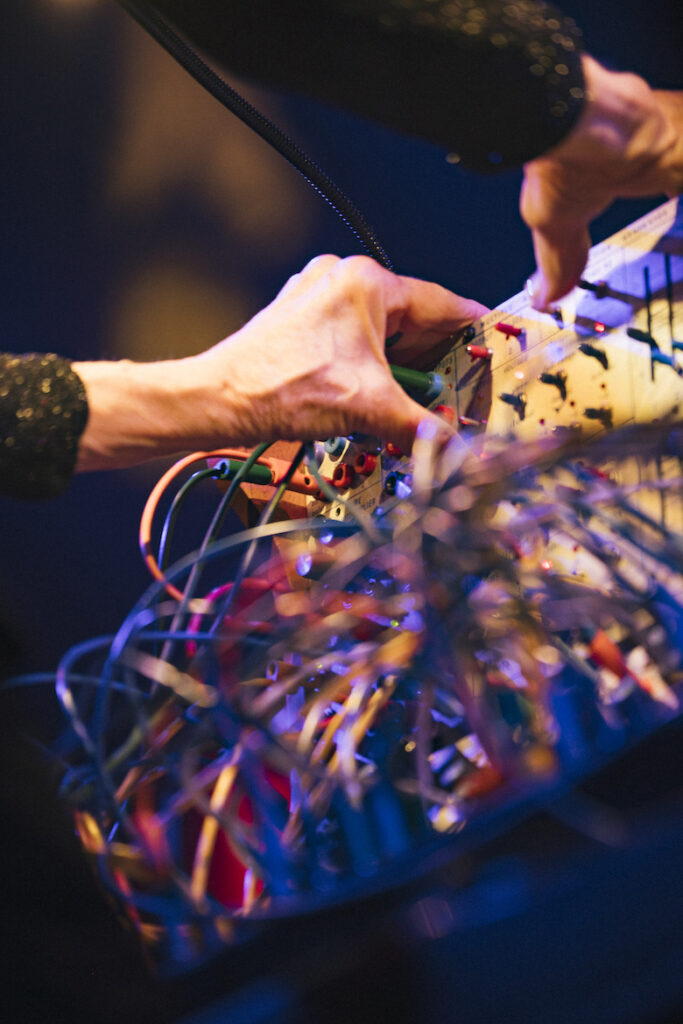

Ein wenig zögerlich steht die betagte Musikerin zunächst vor ihrem Buchla, in den zahllose Patchkabel gesteckt sind. Ein weicher, warmer Synth-Ton erklingt. Der wandert durch den Raum wie ein Tier, nicht aggressiv, aber ständig in Bewegung, ein zweiter und dritter Ton kommen dazu, tänzelnd, neugierig, suchend, unermüdlich.

Zu Cianis Eurorack-System gehört auch ein Sequencer, dessen Dioden behände aufblitzen, daneben zwei Tablets mit Effekten. Den größeren Teil des Konzertes steuert Ciani über zwei Controller, die den Buchla ein wenig zähmen sollen. Die Musik strukturiert den Klangraum nicht, es gibt keine Mischung, sie klingt modern und archaisch zugleich. Modern, weil sie vom Glauben getrieben ist, dass in den elektrischen Schaltkreisen irgendein Ausdruck, eine Botschaft steckt, archaisch, weil sie dem Gebot der Natur folgt. Diese Schaltkreise haben etwas zu sagen, das unkontrolliert rausmuss. Das wird im Dom erlebbar, als entfesselnde, bejahende Kraft, die nichts Düsteres oder Bedrohliches hat.

Der nächste Abend beginnt im großen Minoritensaal, dem frühbarocken Speisesaal des Minoritenordens, der zu den Franziskanern gehört. Mit der Wandverkleidung und den großen Ölgemälden wirkt der Raum majestätisch, er strahlt Wohlstand aus, die Geschichte atmet in ihm. An diesem Ort wird ein mächtiges Kapitel der Geschichte der elektronischen Musik erlebbar, das Acousmonium, ein Ensemble aus mehr als 60 Lautsprechern. Von Musiker François Bayle 1974 entworfen, wurde das Acousmonium von der Groupe de Recherches Musicales (GRM) mit aktueller Technik neu aufgebaut. Die Geräte sollen nicht nur eine möglichst reiche Wiedergabe des Klangs ermöglichen, sondern die Lautsprecher zu Instrumenten machen. Der betreffende Act kann die Anlage selbst steuern und bestimmen, wie die Musik klingen soll.

Die vorsichtigen Töne von Jana Irmert helfen dem Publikum, sich zu sammeln, auch weil ihr Spannungsmanagement sehr ausgewogen ist. Behutsam baut sie einen energetischen Pol auf. Dann lässt sie los, aber nur so weit, dass der Impuls ein wenig zu Atmen beginnt. Höhepunkt des Abends ist der gemeinsame Auftritt von Mark Fell und Rian Treanor, die ihre Arbeit Crashing Into Bleaklow aufführen. Vater und Sohn sitzen an einem niedrigen Tisch und schauen gebannt auf ihre Rechner, das Abfeuern der kurzatmigen, unberechenbaren Grooves scheint ihnen die größtmögliche Konzentration abzuringen. Am Ende schaut Treanor fragend zu Fell, seinem Vater, rüber. Der lächelt zufrieden – und das Konzert ist zu Ende.

Im Orpheum herrscht eine andere Stimmung, der Laden ist die Indie-Venue der Stadt, geschaffen für mitreißende Konzerte, für Musikverrückte in Adidas-Sportjacken, bei denen das Interesse aneinander ebenso groß ist wie das an der Musik. Das Konzert von US-Singer/Songwriter Dan Deacon versöhnt den bisweilen selbstgenügsamen Indie-Kosmos mit dem Innovationsanspruch des Elevate. Deacons Stimme löst sich in Schichten von Effekten auf und verschmilzt mit analogen Sounds. So erinnern die Songs an die diversen Soundtracks, die er in den vergangenen Jahren produziert hat. Die Aufgekratztheit dieses Freitagabends nehmen Fat Dog mit ihrem Dance-Punk stärker auf, der mit dem Saxofon in der Besetzung an James Chance und andere Musik aus dem New York um 1980 erinnert. Die entfesselte Emotionalität von Sänger Joe Love klingt allerdings durch und durch zeitgemäß.

Fat Dog projizieren bestimmte Momente der Popgeschichte des 20. Jahrhunderts in die Gegenwart, Mopcut, die auf dem Elevate mit Rapper MC Dälek auftreten, verschmelzen gleich drei Säulen der Undergroundmusik, (Free-)Jazz, experimentellen Metal und Hip-Hop, zu einem unberechenbaren, fesselnden Sound. Schweres, akustisches Drumming, verzerrte Gitarrenklänge, gurgelnder Gesang und wütender Rap klingen ziemlich wüst, können aber blitzschnell in sparsame, subtile Klänge umschlagen. Durch diesen originellen Hintergrund ist MC Däleks sozialkritische Botschaft nicht bloß Anspruch. Die Musik vermittelt in den Widersprüchen, die sie klanglich verarbeitet, die Kämpfe, deren Ergebnis sie ist. So schlägt das Elevate einen weiteren unerwarteten Haken.

Im Aiola Upstars auf dem Berg einige hundert Meter über dem Dom legt Attila vom Grazer Atropa-Kollektiv einen stilsicheren Mix aus Funk, Disco und House auf, gefolgt von Mark Seven aus Berkshire beziehungsweise Stockholm, der sich in einem ähnlichen Kosmos bewegt, aber ein wenig gradliniger klingt. Ein weiterer schöner Kontrast zu der gediegenen Lounge ist der GRNGR, eine altmodische, weitläufige Kneipe, in der A_Phan ein starkes Techno-Live-Set spielt, das sich mit den Großen der Szene messen kann.

Der letzte Festivaltag beginnt mit dem Diskursprogram, dass auf einem Festival wie dem Elevate obligatorisch ist. Allerdings setzt es sich von vergleichbaren Programmen ab, die sich oft in Nischendiskussionen verlieren oder aufgrund ihre spezialisierten Begrifflichkeit nur für bestimmte akademische Zirkel nachvollziehbar sind. Hier scheut man sich nicht, die großen Probleme unserer Zeit anzugehen, etwa das schwindende Vertrauen in die politischen Systeme.

„Transparenz in politischen Prozessen ist wichtig”, erklärt die Klimaforscherin Gvantsa Gverdtsiteli in einem Panel über den Vertrauensverlust in politische Systeme. „Wir wollen verstehen, warum wer was für wen entscheidet. Dabei sorgt Transparenz nicht notwendigerweise für Vertrauen, Transparenz kann sogar für Misstrauen sorgen. Erst wenn auch die mächtigen Rechenschaft ablegen müssen, entsteht Vertrauen”, fügt Gverdtsiteli hinzu.

Brisanter ist das Panel „Empörung, Empathie und Engagement – Wie man über den Nahostkonflikt spricht”. Hier gelingt es endlich einmal ein Gespräch auf Augenhöhe zwischen Menschen zu führen, die sich aufgrund von Herkunft, Sympathien oder politischen Überzeugungen auf entgegengesetzter Seite positionieren. Dieses Gespräch ließ im Saal ausnahmsweise ein Gefühl von Hoffnung aufscheinen, an dessen Fehlen man sich in dem Zusammenhang schon zu sehr gewöhnt hat.

Am letzten Festivaltag stimmt KMRU mit „Dessolution Grip (Acousmatic Version)” im Minoritensaal in den Abend ein. Eine komplexe, unauflösbare Struktur aus flächigen Sounds, die mal wie eine Orgel, mal wie Glocken, mal wie Blasinstrumente klingen, löst ein ganz eigenes Gefühl aus, das scheinbar unauflösbare Gegensätze wie Ruhe und Spannung oder Angst und Gelöstheit oder Anziehung und Entropie aufhebt. Das Finale des Festivals, der Rave, findet im Helmut-List-Saal statt, ein großer, moderner Veranstaltungsort, an dem die Feierfreudigen von Helena Hauff empfangen werden.

Hauffs technoide Sounds klingen schroff und unversöhnlich, erzeugen einen ungestümen Punk. Die Grooves stemmen sich dann aber der Destruktion entgegen, entwickeln eine mitreißende, elektrisierende Energie. Dieser Clash beschwört das Chaos herauf, doch Hauffs Vinyl-Mix ist kontrolliert und extrem präzise. Besser lässt sich ein Rave nicht eröffnen. Allerdings sind wir auf dem Elevate, man gestattet sich auch in der Samstagnacht vor dem erweiterten Publikum auf der großen Bühne das Experiment.

Ambient- und Trance-Vordenker Lorenzo Senni gibt ein Konzert, in dem keine einzige Bassdrum erklingt. Die von Hauff aufgepeitschten Raver:innen stößt das durchaus vor den Kopf; allerdings findet manch eine:r in den kurzatmigen, flächigen Klängen, die auf ganz abstrakte Weise ein Pathos erzeugen, das an Barockmusik erinnert, so etwas wie einen Groove. Greifbarer geht es bei Goldie und MC Medic zu.

Goldies DJ-Kunst hat nichts von ihrer Kraft verloren, er spielt reduzierten, federnden Drum’n’Bass, der durch und durch lebendig ist. MC Medic, ungefähr halb so alt wie Goldie, steht etwas ratlos daneben. Dass er weniger wie ein Co-Musiker, eher wie eine Pub-Bekanntschaft wirkt, unterstreicht die soziale Authentizität des Genres, das es immer verstanden hat, futuristische Tunes an sozialen Realismen zu brechen.