Cabaret Voltaire – 1974-76/ Chance Versus Causality (Mute)

Mute veröffentlicht vergriffenes und unveröffentlichtes Cabaret Voltaire–Material aus der Frühphase der Band aus Sheffield. Eine Zeit, in der sie noch ein Trio waren, sich weniger auf Songs konzentrierten und die Improvisation als zentrales Gestaltungsmittel einsetzten. Das Doppelalbum 1974 -1976 erschien 1980 auf dem Throbbing Gristle-Label Industrial Records als Tape und zeigt mit schroffer, durch Sprach-Samples und Field Recordings politisch aufgeladener Tape Machine-Music, wie sich Stephen Mallinder, Richard H. Kirk und Chris Watson einst auf einem dunklen Dachboden als Nicht-Musiker psychedelisch gegen Normen auflehnten. Auch Chance Versus Causality stammt aus jenen frühen Tagen, wurde 1979 als rein improvisierter Soundtrack für einen 16mm-Film der Künstlerin Babeth Mondini aufgenommen und macht Angst mit von Angst zersetzter Elektronik. In der Musik vereinen sich ebenso politische Soundschnipsel mit schräger Synth-Elektronik zu einem Tanz, der verstört, der sich keine Freunde machen will. Zwei bewegende Dokumente früher elektronischer Musik, die Punk sind, bevor Punk überhaupt Punk wurde. Michael Leuffen

Move D & Pete Namlook – Reissued 1 (Away)

Heute sind ja alle irgendwie Kuratoren. Doch bei dem in der Tat ziemlich umfangreichen gemeinsamen Schaffen von Move D und Pete Namlook, das wiederum lediglich einen kleinen Teil der individuellen Gesamtwerke der beiden, vor allem Pete Namlooks, umfasst, ergibt die Idee einer Auswahl einzelner Titel aus ihren Move D & Pete Namlook-Alben, wie auf „Reissued 1“, durchaus Sinn. Sehr stark zurückgekämmter Acid, durch den sich diverse, leise Frequenzen fräsen, bestimmt „Footer“ von ihrem Album Live in Heidelberg 2001, von dem auch der direkt anschließende Track „Der Bergkönig“ stammt. Die Nummer vermischt den rhythmusfreudigen Ambient-Ansatz Namlooks mit dem Jazz-artigen House-Verständnis von Move D. Man könnte das „Downtempo“ nennen, würde der Sache damit aber nur eingeschränkt gerecht. Gegen Ende wird es dann sogar leicht Vangelis-hymnisch. „Stranger“, vom Stranger 1-Album aus dem Jahr 2010, beschließt die Sache auf der zweiten Seite in einem verkürzten Edit. Ein sich majestätisch ausbreitender House-Track mit fast hauntologisch hallenden Klavierakkorden, spartanisch tröpfelndem Beat, der erst sehr spät nach vorn gemischt wird, und sacht verzerrten Stimmen, die eine Art Hintergrundkommentar liefern. Auch hier branden die Klänge immer wieder an, gehen ein wenig zurück, wechseln nach und nach mit anderen Elementen ab. Sehr erfreuliche Erinnerungsarbeit. Tim Caspar Boehme

Newworldaquarium – The Dead Bears (Delsin)

Alben von Jochem Peteri haben Seltenheitswert: Nur jeweils einmal hat der Produzent unter den Namen Ross 154 und Newworldaquarium das Format verwendet. Nachdem die 154-LP Strike im Jahr 2017 von Peteri neu aufgelegt wurde, folgt nun The Dead Bears, das bis dato einzige und 2007 erstveröffentlichte Newworldaquarium-Album. Über mehr als 75 Minuten nimmt er sich die Zeit, die er für die Ausformulierung seiner musikalischen Poetologie benötigt. Denn um Zeit geht es, weil Peteri auf The Dead Bears wie kaum jemand anderes die Wiederholung ins Zentrum seiner Musik stellt. Ob in zweieinhalb Minuten oder beinahe elf, ob mit seiner zappeligen Deep-House-Interpretation („Trespassers“) oder den schimmernden Chords des Openers („The Force“): Im Kern der Tracks steht meistens nicht mehr als eine einzige musikalische Idee und die fast schon zwanghafte Lust, sie bis ins Unendliche auszuwälzen. Und weil Peteri ein besserer Sounddesigner als die meisten anderen Produzent*innen der Minimal-Ära ist, geht das glimpflich aus. Alles ist in Watte und träger Euphorie eingewickelt, tänzelt mal schüchtern auf der Stelle (der Titeltrack) oder entlädt sich in flirrenden Ambient-Sounds („Shine Eyed“), greift mal in unbekannte Zukünfte vor („Kemo Sabe“ ist die Sorte Blade Runner-Musik, die im zweiten Teil hätte laufen können) oder verortet sich fest in musikhistorischen Perioden wie das Disco-Derivat „Kirana’s Lament“. So durchläuft The Dead Bears kaum merklich verschiedene Stile und Stimmungen in mal größer, mal kleiner angelegten Wiederholungen. Kristoffer Cornils

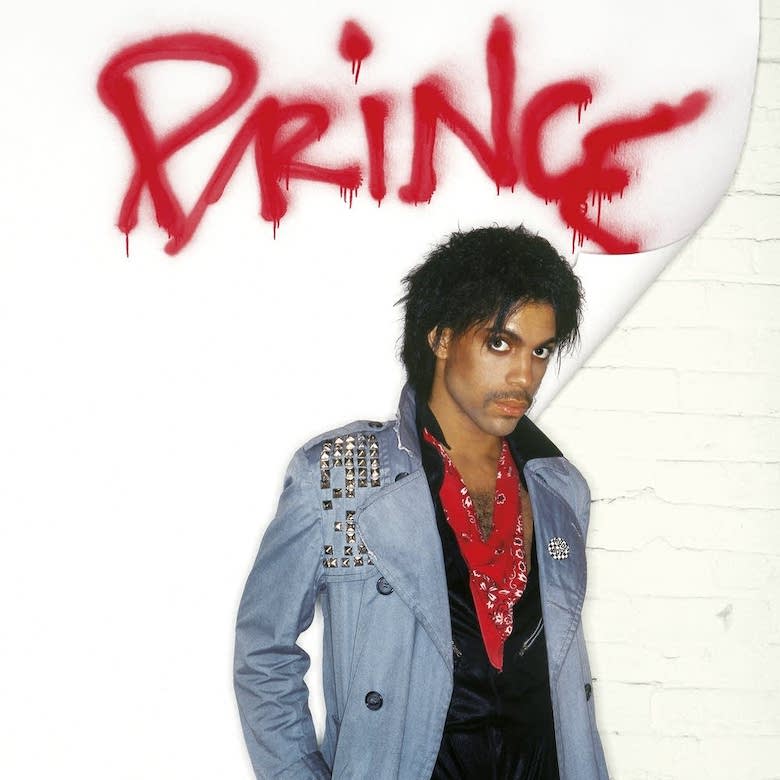

Prince – Originals (Warner)

Angesichts der geschätzten Menge unveröffentlichten Materials, das im sagenumwobenen Prince-Archive The Vault lagern soll, könnte man erstaunlich finden, dass mit Originals erst das fünfte Album seit seinem überraschenden, zu frühen Tod erscheint. Indes sollte nicht unterschätzt werden, dass sowohl der Überlieferungszustand (vulgo: Staubschichten auf unbeschrifteten Tonbandaufnahmen) als auch die juristische Lage (mangels Testament nach wie vor schwebende Nachlassverfahren) die Situation hinreichend komplex gestalten. Davon, dass mit dem kleinen Mann aus Minneapolis am 21. April 2016 eines der wenigen Originalgenies der Popmusik abberufen wurde, legen die 15 Songs auf Originals, mit Ausnahme von „Nothing Compares 2 U“ sämtlich bislang unveröffentlicht, überaus beredt Zeugnis ab. Wie diesen, 1985 erstmals auf einem Album von The Family erschienen und 1991 durch die Coverversion von Sinéad O’Connor zum Welthit geworden, hat Prince auch die weiteren 14 Songs zwar selbst aufgenommen, dann aber anderen Künstlern zur Verfügung gestellt. Über die Gründe dafür darf spekuliert werden: Manches mag er aus Wertschätzung an Kollegen und Freunde weitergereicht haben, anderes hat vielleicht nicht den Maßstäben entsprochen, die er an seine eigenen Alben angelegt hat. Der Umstand, dass viele der nachmaligen Interpreten seinem Netzwerk angehörten, schließt jedenfalls keine der beiden Deutungen aus – Prince war bekanntlich weder gänzlich uneitel noch selbstlos, vielmehr nicht nur ein hochtalentierter Musiker und Komponist, sondern auch ein meisterhafter Stratege. So wirkt etwa die Ballade „You’re My Love“ doch ein wenig unbedarft. Kultstatus dagegen könnte „Dear Michaelangelo“ erlangen: Bei der Mainstreampresse mehrheitlich durchgefallen („chaotisches Durcheinander mit einem überladenen und manchmal atonalen Arrangement“, so etwa Rob Tannenbaum von der Los Angeles Times), klingt Prince hier so eigensinnig, dass er fast wie ein frühes Role Model für John Maus wirkt. Der größte Teil der Songs und damit das Album insgesamt dürfte jedoch für eingefleischte Fans einen echten Glücksfall darstellen, sind die meisten doch in der heroischen Phase zwischen 1982 und 1985 entstanden, als Prince wie das Synonym der Innovationskraft von Popmusik selbst aussah. Auf einer anderen Ebene stellt sich allerdings trotzdem die Frage, ob er sich, wie manche Rezensenten vermuteten, wirklich angesichts der manchmal skizzenhaften Aufnahmen im Grab herumgedreht hätte, oder vielleicht doch eher aufgrund der Tatsache, dass ausgerechnet das Label, dem er Anfang der 90er den Rücken kehrte, hier die Finger im Spiel hat, wenn nicht gar großmaßstäblich die Hand aufhält – schließlich hat kein Musiker der Größenordnung Weltstar einen kritischeren Blick auf Vermarktungsmechanismen und Ausbeutungstendenzen in der Musikindustrie geworfen als Prince, der sich in dem Moment, als er sich darüber bewusst wurde, dass er von Warner als Cash Cow gehalten wird, die Bezeichnung „Slave“ auf die Backe gemalt hat. Insofern darf man sich über Originals als überaus gelungenes, sogar ziemlich kohärent wirkendes Album, vereint es in sich doch fast die Qualitäten einer Best-of-Compilation, mit denen eines auf dem Zenit des künstlerischen Schaffens entstandenen Longplayers, musikalisch gesehen nahezu ohne Abstriche freuen. Dennoch wäre es verfehlt, die andere Seite der Medaille komplett auszublenden: Tote Kühe sind leichter zu melken. Harry Schmidt

Suicide – Suicide (Mute/ BMG)

Das erste Suicide-Album in Neuauflage. Passt super zum aktuellen Leben in der neoliberalen Zone, da, wo die Technik keine Zeit mehr lässt und Oben kein Verhältnis zu Unten hat. Rock `n`Roll als immer noch moderner Munch-Schrei im Neonlicht. Alan Vega, der Elvis aus dem Bowery-Underground des New York der 1970er, singt und kreischt zur Minimal-Elektronik von Martin Rev und verkündet unliebsame, verstörende, aber auch sehnsüchtig träumerische Wahrheiten aus dem Dschungel der Großstadt. Tunes wie „Rocket USA“ oder „Frankie Teardrop“ haben auch 30 Jahre nach ihrem Debut nichts von ihrer lyrischen und musikalischen Eindringlichkeit verloren. Mitproduziert wurde das New Wave-Kunstwerk von Craig Leon, der bei Lee Parry erlernte Delay-Effekte über Vegas Stimme legte, um alles noch gespenstischer zu gestalten. So entstand ein magnetisches Anti-Popalbum, auf dem psychedelisch minimale Elektronik mit sexy monotonem Gesang tanzt und trotz zuweilen schroffer, aber stets empfänglicher Rhythmen durchgehend erotisch bleibt. Michael Leuffen

Vatican Shadow – Byzantine Private CIA (Hospital)

Jede Ära hat ihre Mythen. Jede ihre Kriege. Oft genug bedingen sie sich gegenseitig. Im fog of war erstickt die Wahrheit immer auf allen Seiten in Narrativen, Halbwahrheiten, Propaganda und dem, was angeblich wirklich passiert ist – heute mehr denn je. Dominick Fernow entwirft seit 2010 als Vatican Shadow einen ominösen Soundtrack für diese politischen und militärischen Märchen des 21. Jahrhunderts, der in seiner grafischen wie auch musikalischen Ästhetik nicht zufällig an Bryn Jones‘ stilprägendes Schaffen unter dem Alias Muslimgauze erinnert. Dessen Gesamtwerk von weit über 200 Releases, das selbst posthum weiter anwächst und seiner Zeit Jahrzehnte voraus war, stellt immerhin einen Knotenpunkt in Fernows künstlerischer Entwicklung dar. Wie keiner seit Muslimgauze versteht er es mit gänzlich eigenen Samples, oft aber auch schon durch Alben- und Tracktitel (entnommen aus offiziellen Regierungs-Kommuniqués) opakes Kopfkino zu beschwören. „Deny Military Involvement”, „Archbishop 911” oder „U.S. M1A1 Abrams Exhaust Rises Between The Hands Of Victory” sind hier nur vorläufige Fingerübungen des kryptischen Vokabulars, das seit der ersten EP Byzantine Private CIA, auf späteren Veröffentlichungen und in anderen Projekten wie Rainforest Spiritual Enslavement bis heute laufend zur Anwendung kommt. Viel mehr ist es aber die viszerale Qualität von Fernows Produktionen, eine imperfekte Körperlichkeit, die ihn von Beginn an herausstechen lässt. Neben der namensgebenden ersten EP, umfasst die nun veröffentlichte Kompilation auch noch die beiden darauffolgenden EPs „Mural Of Saddam” und „Yemeni Commandos”. Schon hier sind erste Fortschritte im Vatican-Shadow-Sound hörbar. „Schwarzkopf Arc Of Triumph” etwa lässt staubtrockene Kicks, Snares und Metallsamples auf die charakteristischen VS-Bassbetten schlagen, die im darauffolgenden „Saddam Statue Conspiracy” von ätherischen Saz-Reverbs beschimmert werden und auf merkwürdige Weise unheildrohend hypnotisieren – wie der Anblick brennender Ölfelder. „Shadow War In Yemen” verzichtet auf allzu viel Schlagwerk und taucht stattdessen kopfüber in die betäubenden Rauchschwaden ein, der Beat wie das Metronom zweier Herzkammern, ruhig akzentuiert inmitten deliranter Pads. Warum sich das resignative Untergangsthema „Asymetric Warfare Studies Group Double Game” am Ende für die biografische Verfilmung von William Binneys Leben ebenso wie den täglichen Newsfeed geopolitischer Nachrichten eignen würde, und trotzdem Hoffnung in der Ferne erahnen lässt, bleibt ein Rätsel. Dass Fernows Label Hospital Productions die frühen Vatican Shadow Releases nun noch mal neu auflegt, dürfte machtlosen Beobachtern des spätkapitalistischen Glooms aber ordentlich schmecken. Nils Schlechtriemen