Fotos: Camille Blake, Daniel Fersch

Eine „Zeitblase“ außerhalb „der getakteten Chronologie der Großstadt“ zu schaffen, in der sich die Besucher „frei durch Zeit und Raum bewegen und (nicht nur) musikalische Grenzerfahrungen sammeln“ können. Das war das Ziel der 30-stündigen Abschlussveranstaltung des MaerzMusik-Festivals am vergangenen Samstag und Sonntag in Berlin. Klingt nach einer ausgedehnten Partynacht, wie sie in der Feierhauptstadt jedes Wochenende stattfinden, werden versierte Clubkultur-FreundInnen jetzt vielleicht einwenden. Was ist daran besonders?

Es ist, wie immer, eine Frage des Kontexts: MaerzMusik ist der Themen-Monat der Berliner Festspiele für zeitgenössische Musik. Auch wenn der Buchstabe „E“ für „ernst“ nirgendwo erwähnt wird, geht es hier doch vor allem um Musik, die in Konzertsälen zuhause ist und nicht in Clubs. Und für deren Aufführungspraxis mehrere Stunden oder länger andauernde Werke – im Gegensatz zu manchem ausufernden Acht-Stunden-Techno-Set im Berghain beispielsweise – eher ungewöhnlich und exotisch sind. In diesem Zusammenhang darf das vom künstlerischen Leiter Berno Odo Polzer erdachte Abschluss-Event „The Long Now“ durchaus als Experiment gelten.

Schauplatz des Versuches war das Kraftwerk Berlin, die große Halle des ehemaligen Heizkraftwerks Mitte, in dem auch der Club Tresor untergebracht ist. Mit dem ebenfalls dort ansässigen Berlin Atonal, dem vor zwei Jahren wiederbelebten Festival von Tresor-Gründer Dimitri Hegemann, war ein erfahrener Partner an Bord, der für die Andockung an das Feld der experimentellen elektronischen Musik sorgte.

Minguet Quartett

Zum Auftakt des „langen Augenblicks“ scharten sich die Besucher am frühen Samstagabend um vier Musiker, die sich auf der oberen Ebene des Kraftwerks zwischen den Betonsäulen postiert hatten. Länger als fünf Stunden sollten die Mitglieder des Minguet-Streichquartetts auf ihren Stühlen ausharren, während das sehr gemischte Publikum das Angebot der aufgestellten Feldbetten dankbar annahm und sich mehrheitlich in die Horizontale begab. Gespielt wurde das „String Quartet No. 2“ von Morton Feldman, das aus einer Phase Anfang der achtziger Jahre stammt, als der Amerikaner mit extrem langen Kompositionen experimentierte. Das Werk zu spielen kommt einer sportlichen Höchstleistung gleich, denn im Gegensatz zu den Vertretern der Minimal Music wie Steve Reich oder Philip Glass arbeitet Feldman nicht mit Repetitionen, sondern verändert seine Stücke fortlaufend durch subtile Modulationen. Diese Musik zu präzise zu spielen, erfordert volle Konzentration.

Feldman selbst bezeichnete Kompositionen wie diese als „Zeit-Leinwand“, die er mit „Musikfarbe“ bemalt. Sein Streichquartett entfaltete im Kraftwerk eine fast meditative Wirkung, die um 23.30 Uhr – das Quartett hatte die ursprünglich angegebene Werklänge schon um eine halbe Stunde überzogen – jäh unterbrochen wurde. Dann nämlich begann die Clubnacht im unmittelbar angrenzenden Tresor mit gewaltig stampfenden Kickdrums, die durch die Wände drangen und das ganze Gebäude zum Vibrieren brachten. Ein abruptes Ende des so wunderbar leisen Beginns, das so offensichtlich nicht geplant war.

Pill Niblock

Dass die Organisatoren das lautstarke Erwachen des Techno-Dinosauriers von nebenan dennoch einkalkuliert hatten, zeigte das folgende Stück des Italieners Pierluigi Billone, für das erstmals am Abend die große Verstärkeranlage des Saals genutzt wurde und das mit seinen vergleichbar kurzen 25 Minuten offenbar als Zwischenspiel mit „Hallo-Wach“-Effekt gedacht war. Das Solo für E-Gitarre erwies sich aber als seltsame Mischung aus Prog-Rock und Freejazz und wollte so gar nicht zum vorhergehenden Feldman-Stück und zum dem, was folgen sollte, passen.

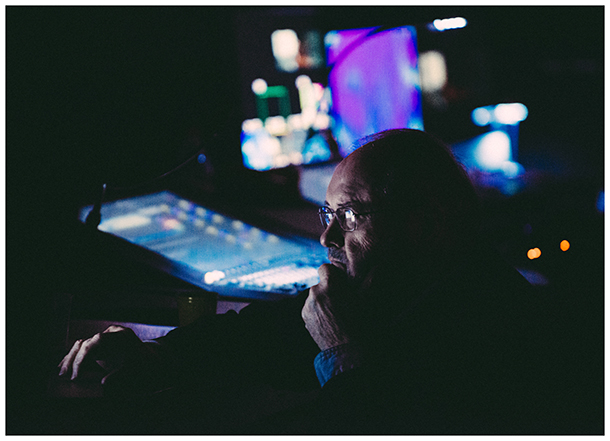

Für die Stunden zwischen Mitternacht und 9 Uhr morgens übernahm der Komponist und Experimental-Filmer Phill Niblock das Kommando auf der oberen Kraftwerks-Etage. Auf einer dreigeteilten Leinwand liefen Filme aus seiner Serie The Movement of People Working, die Menschen bei der – hauptsächlich landwirtschaftlichen – Arbeit zeigen. Dazu wurden verschiedene Musikstücke Niblocks ausgeführt, die vor allem aus unheimlich dicht gestapelten Drones und Klangflächen bestanden, die alle hörbaren Frequenzbereiche belegten. Diese Wall of Sound soll psychoakustische Halluzinationen auslösen: Zuhörer anderer Aufführungen berichten davon, Klänge gehört zu haben, die gar nicht gespielt wurden. Leider machten die großen Hallräume der Halle diesem Effekt einen Strich durch die Rechnung und verwandelten alles in einen undefinierbaren Klangbrei. Ein Etage tiefer ließ sich der von Niblock angestrebte Sound durch die halboffene Decke wiederum teilweise erahnen. Doch solche Probleme blieben über den Sonntag hinweg die Ausnahme. Meistens hatten die Tonmischer die schwierige Akustik der Location fest im Griff.

„Narbe Deutschland“

Niblock wurde am Ende der Nacht, die eine Reihe der Zuhörer in den Feldbetten verbracht hatte, von Kassem Mosse und Mix Mup abgelöst, die ihr mehrstündiges Ambient-Live-Set in einer simulierten Wohnzimmerlandschaft mit Sofaecke unter einem Banner mit der Beschriftung „Let me play the long slot“ aufführten. Inzwischen hatte sich das Programm auf die weiteren verfügbaren Räume des Gebäudes ausgedehnt. In der ehemaligen Schaltzentrale mit ihren zwei beeindruckenden altertümlichen Steuerkonsolen wurde „9 Beet Street“, Leif Inges extrem entschleunigte, auf 24 Stunden ausgedehnte Version von Beethovens Neunter Sinfonie vom Band gespielt.

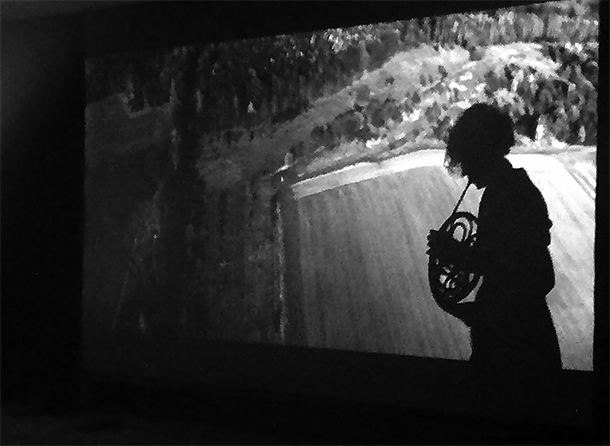

Im Zwischengeschoss wiederum feierte Narbe Deutschland seine Berlin-Premiere. Burkhard von Harders Filmprojekt zeigte einen 16 Stunden langen Helikopterflug entlang des ehemaligen Todesstreifens der deutsch-deutschen Grenze. Zu sehen war vor allem viel deutscher Wald in bedeutungsschwangerem Schwarz-Weiß. Dazu lief ein düster grummelnder Drone-Soundtrack von Klaus Wiese, der immer wieder durch Live-Improvisationen ergänzt wurde. Manchmal traten die Musiker dabei auch hinter die Leinwand und waren als Schattenrisse zu sehen. Die Waldhornistin über der theatralisch ausgebreiteten Waldlandschaft: Das war dann schon eine schwer zu verdauende Anhäufung deutsch-romantischer Klischees.

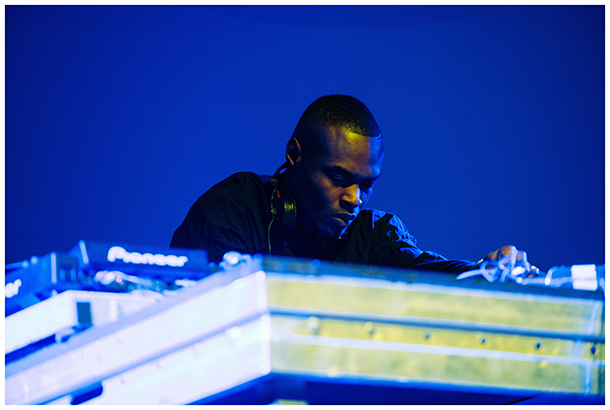

Actress

Die Höhepunkte des Sonntags bildeten ironischer Weise die beiden kurzen Abschlussauftritte. Der finnische Electronica-, Noise- und Techno-Altmeister Mika Vainio spielte ein großartiges Live-Set mit gefühlvoll aufgebautem Spannungsbogen. Darren Cunningham alias Actress erwies sich dagegen einmal mehr als großer Prankster, indem er statt des im Programmheft angekündigten Live-Auftritts ein (clever zusammengestelltes) DJ-Set spielte und damit das Publikum erstmals innerhalb von 30 Stunden zum Tanzen brachte.

Um zur Ausgangsfrage zurückzukehren: Ist das Experiment „The Long Now“ gelungen? Ja, mit Einschränkungen. Das Publikum schien das Format anzunehmen und erschloss sich das Gebäude dankbar auf eigene Faust. Das Programm wiederum bot Höhen und Tiefen. Außer dem übergreifenden Thema Zeit schien inhaltlich ein wenig der rote Faden zu fehlen. Der Versuch darf aber gerne wiederholt werden!