Mit Beyoncé und Drake haben zwei der großen Popstars unserer Zeit, beide Person of Color, dieses Jahr auf ihren Alben mit House-Sounds gearbeitet. Stimmen aus dieser Szene warfen den Mainstream-Acts Cultural Appropriation vor. Unser Autor Jens Balkenborg erklärt, dass es sich dabei eher um die Rückaneignung einer Musik handelt, die längst vom weißen Mainstream vereinnahmt wurde.

Der afroamerikanische Regisseur Jordan Peele hat für seinen neuesten Film Nope ein sehr treffendes Bild für aktuelle Aneignungs- und Benachteiligungsdebatten gefunden. Filmgeeks wird es bekannt vorkommen: ein Reiter mit Pferd in ruckeliger Bewegung, wie in der Serienfotografie The Horse in Motion des englischen Filmpioniers Edweard Muybridge aus dem Jahr 1878, die Geschichte geschrieben hat. Dass die Sequenz in Peeles Film Muybridges späterer Serie mit dem Titel Animal Locomotion zu entstammen scheint, tut dem Argument des Regisseurs keinen Abbruch. Sein Interesse gilt dem Reiter, einem Afroamerikaner, dem „ersten Filmstar”, wie es in Nope heißt, dem nicht der Ruhm zuteil wurde, der ihm gebührt. Der Western wurde ein weißes Genre, in dem schwarze Cowboys lange nicht vorkamen. Peele erzählt Nope als Hybrid aus Western und Science-Fiction und erobert damit das Genre ein Stück weit zurück.

Auch wenn es in Nope nicht um kulturelle Aneignung per se geht, liegt die Botschaft auf der Hand. Es geht um Hierarchien, um strukturellen Rassismus, darum, dass es aus ökonomischen und/oder ideologisch geleiteten Interessen zu einem manchmal unbewussten, oft aber sehr bewusst evozierten Gefälle innerhalb von Gesellschaften kommt. Cultural appropriation, die kulturelle Aneignung, ist zu einem Schlagwort innerhalb einer seit den 1980er Jahren in den USA und Großbritannien geführten Debatte geworden, die sich spätestens 2022, in konstruktiver wie extremer Auslegung in alle Richtungen, der deutschsprachige Diskurs seinerseits angeeignet hat – Stichwort: Dreadlocks.

House-Sounds sind durch Popstars immer wieder in den Charts gelandet: durch Daft Punk, Whitney Houstons Coverversion von Chaka Khans „I’m Every Woman” oder Madonnas „Deeper and Deeper”.

Was bedeutet es nun vor diesem Hintergrund, wenn mit Beyoncé und Drake zwei der größten und einflussreichsten Popstars unserer Gegenwart, beide Person of Color, auf ihren kurz nacheinander erschienen neuen Alben mit House-Sounds arbeiten? Beyoncé hat mit „Break My Soul” bereits vor der Veröffentlichung ihres siebten Albums Renaissance eine tanzbare, House-affizierte Single veröffentlicht, in der Robin S.‘ „Show Me Love” gesamplet wird. Rund eine Stunde von Drakes ebenfalls siebtem Studioalbum Honestly, Nevermind ist durchzogen von House-Beats, darunter auch Sounds aus dem Amapiano, einer südafrikanischen, gerade sehr angesagten House-Variante.

Sicher, das ist nichts Neues, House-Sounds sind durch Popstars immer wieder in den Charts gelandet: durch Daft Punk, Whitney Houstons Coverversion von Chaka Khans „I’m Every Woman” oder Madonnas „Deeper and Deeper”. Dennoch haben beide Alben im englischsprachigen Raum eine interessante Diskussion losgetreten.

Darin geht es einerseits um das Narrativ einer bereits erwähnten populärmusikalischen Reanimation von House-Musik, um die Verquickung von House und Pop, an der sich etwa Maura Johnston im Time Magazin abgearbeitet hat. Entlang dieser Argumentationslinie werden altbekannte Diskussionen geführt: auf der einen Seite die Befürworter:innen, jene also, die Beyoncé und Drake zugutehalten, dass sie House (wieder) populärer machen, und eben die Kritiker:innen, die die Sound-Entlehnung als (schlecht gemachte) Pseudo-Aneignung abtun. Ein differenziertes Interview hat Alex Abad-Santos vom Online-Magazin Vox mit dem auf House und Dance-Musik spezialisierten Musikjournalisten Shawn Reynaldo, der den Newsletter First Floor herausgibt, geführt.

Mit Blick auf die aktuellen Debatten erscheint ein anderer Argumentationsfaden, der in vielen Veröffentlichungen zu dem Thema zwar mitschwingt, dem sich Michelle Kambasha in ihrem Artikel „House music had its Black roots ripped up – now Drake and Beyoncé are reclaiming them” für den britischen Guardian aber ausführlicher widmet, relevanter. Ist der musikalische Tonwechsel von Beyoncé und Drake – und hier schaut das eingangs erwähnte Bild aus Nope um die Ecke – eine Art Rückaneignung? Dass Kambasha in ihrem Artikel kommerzielle Argumente, die im Kapitalismus überall und im Pop mehr denn je eine Rolle spielen, nicht thematisiert, ist sicherlich ein Versäumnis. Aber das soll hier nichts zur Sache tun.

Ihre Lesart der kulturellen Rückaneignung, weil hier zwei schwarze Popstars, die man trotz verschiedener musikalischer Experimente am ehesten mit Hip-Hop und R’n’B verbindet, einen ursprünglich schwarzen Sound in ihre neuen Platten einbauen, eröffnet einen produktiven Diskurs. Chefredakteur Edward Enninful fand in der Juli-Ausgabe der britischen Vogue, auf deren Cover Beyoncé posierte, folgende Worte für Renaissance: „[It’s] music that makes you rise, that turns your mind to cultures and subcultures, to our people past and present, music that will unite so many on the dance floor, music that touches your soul.”

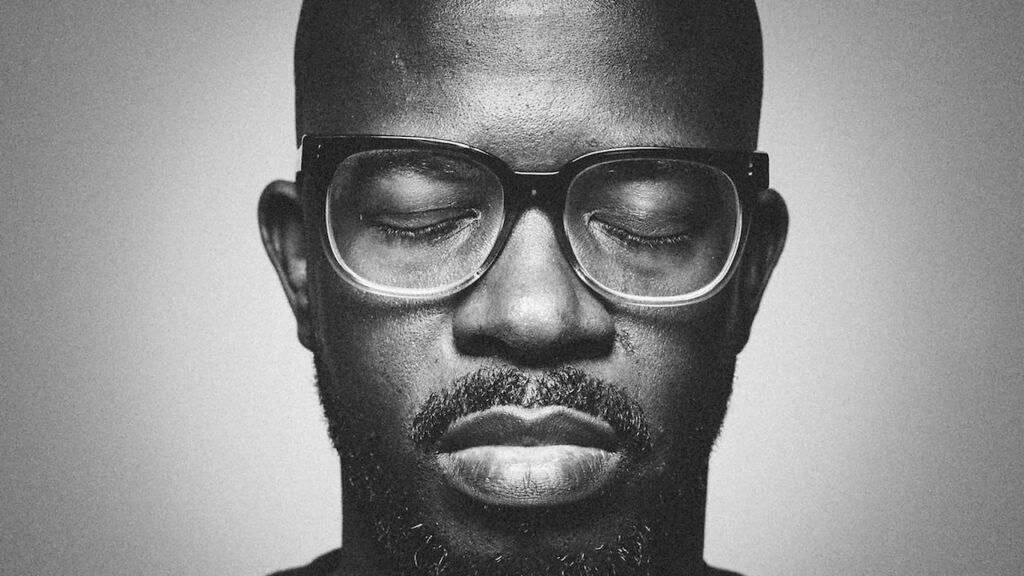

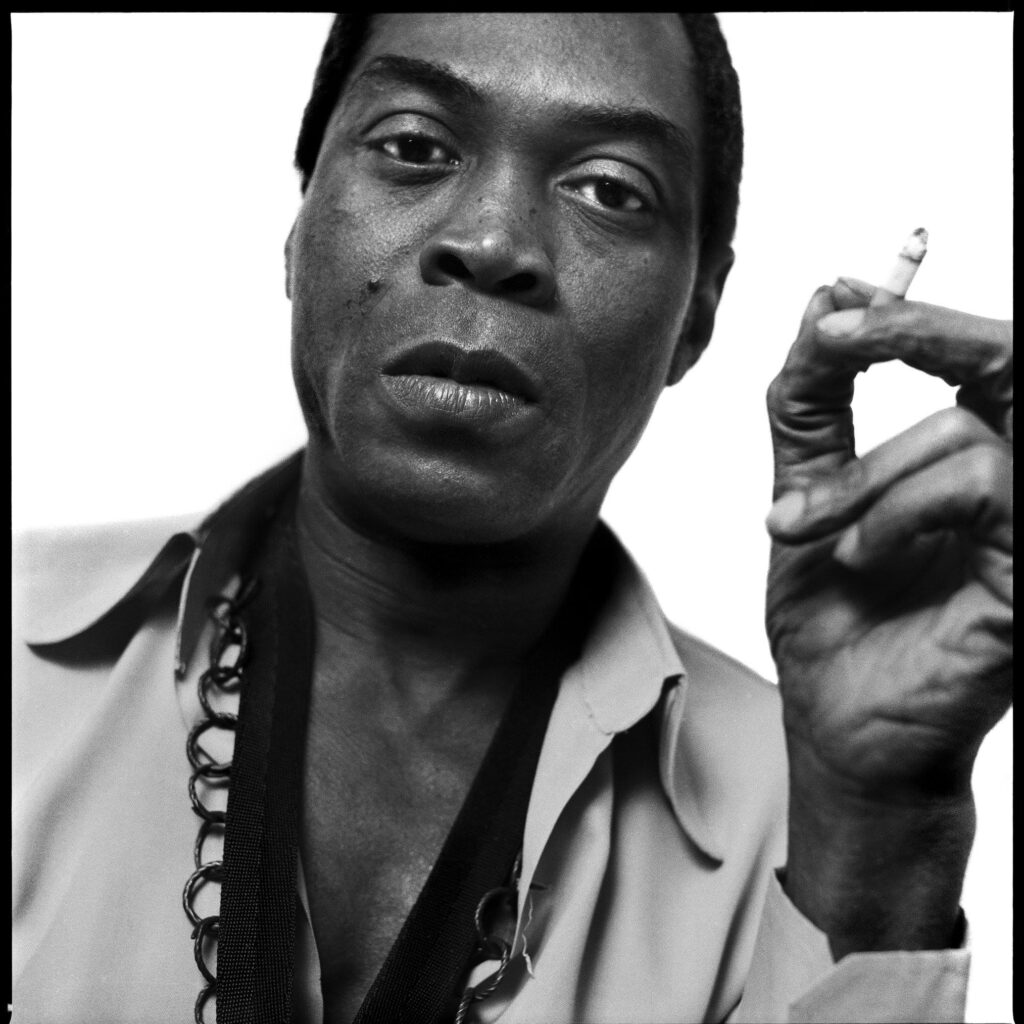

„Kulturen und Subkulturen” sind die Schlüsselworte. Kambasha arbeitet in ihrem Artikel heraus, wie die schwarze Musik-Subkultur House im Mainstream-Kontext größtenteils weiß wurde, und schreibt damit auch gegen jene virulente Geschichtsvergessenheit an, wie man sie überall findet. Es kann nicht oft genug erzählt werden, was so lange (und oft sehr bewusst) nicht erzählt wurde: dass House-Musik und Techno aus überwiegend schwarzen und queeren Gemeinschaften kommen, aus Chicago und Detroit; dass DJs wie Frankie Knuckles, Honey Dijon, Jayda G oder Seth Troxler für die Bewegungen wichtig waren; dass Musiker wie der Nigerianer Fela Kuti als Begründer des Afrobeat ein Wegbereiter der repetitiven musikalischen Form war.

Sichtbarkeit ist ein Schlüsselmoment in den Aneignungs- und Rückaneignungsdebatten.

Plattformen wie das „Digital Archive for Underground Music”, das die in Bristol ansässige Produzentin Ifeoluwa ins Leben gerufen hat, schlagen in eine ähnliche Kerbe und arbeiten gegen ein historisches Whitewashing. Es stecke eine Ironie darin, so Reynaldo in dem oben genannten Interview, dass eine Musik, die in schwarzen amerikanischen Kontexten ihren Ursprung hatte und Musiker wie The Prodigy, Chemical Brothers oder Fatboy Slim inspirierte, dem amerikanischen Publikum jahrelang als europäischer Sound verkauft wurde.

Ohne also einen Paradigmenwechsel einzuläuten, wie es viele gerne tun (nein, Drake und Beyoncé werden House-Musik nicht retten, was immer „retten” auch meinen mag für eine Musik, die nie weg war), lässt sich doch sagen, dass die beiden damit einen Diskursraum eröffnen und Sichtbarkeit schaffen. Und das auch unabhängig davon, ob man die Sounds der beiden, Beyoncés Einsatz des Synthesizers Korg M1, gut findet oder die poppigen Alben überhaupt in die House-Schublade stecken würde. In Kambashas Worten: „Whether you like house music or not doesn’t matter. This renewed enthusiasm for house is less a matter of taste, and more a way of regaining ownership of a genre that has had its roots ripped from the soil. Seeing the world’s biggest Black stars start a conversation about the origins of house music will propel Black fans to dig deeper into their history – and show white people how to appreciate it.” Sichtbarkeit ist ein Schlüsselmoment in den Aneignungs- und Rückaneignungsdebatten.

Was aber bei all dem nicht vergessen werden darf: Aneignung ist essenziell für Kultur. Wenige haben so klug und differenziert darüber geschrieben wie Jens Balzer im Digitalmagazin Republik. Balzer spricht treffend von einer „Ethik der Aneignung”, die Machtverhältnisse reflektiere und zugleich um die schöpferischen und emanzipatorischen Kräfte der Aneignung wisse – eine Aneignung im Dialog. Als Frage formuliert: Kann es überhaupt Kulturproduktion ohne Aneignung geben? Beantwortet mit der Aussage, die Daniel Kaluuya als schwarzer Cowboy in Jordans Peeles Film oft wiederholt: „Nope!”