Wie nur wenige andere Labels war Drumcode in den ausgehenden Neunzigern die definitive Plattform für tooligen Schwedentechno. Das Label war eine der Messlatten für kompromisslosen Funktionalismus. In den minimalistischen Nullerjahren ist Drumcode fast gänzlich von der Bildfläche verschwunden. Percussion-Techno musste reduziertem Minimal weichen. Erst seit Newcomer wie Paul Ritch und altbekannte Haudegen wie Adam Beyer oder Ben Sims wieder verstärkt ins Rampenlicht rückten, ging die Releasefrequenz des Labels wieder nach oben. Qualitativ werden die alten tonangebenden Zeiten jedoch kaum erreicht, wie das Album des Italieners Joseph Capriati zeigt. Self Portrait ist vor allem eines: eine Sammlung von schnellen Brettern, die weitestgehend jeden Charme vermissen lassen. Zwischen Full-Speed-Minimalismus und Hau-den-Lukas-Gestampfe geht’s ab nach vorne, mit brummenden Bässen, unerbittlichen Hi-Hat-Gewittern, Klangfrickeleien, wie sie auf Perlon schon vor Jahren zu hören waren („Naked“), angedeuteten Hymnen, wie wir sie von Kölsch kennen („Basic Elements“) und einer allerdings ziemlich ausgereiften Dub-Donner-Abfahrt, wie man sie auf Drumcode kaum erwartet hätte: „Awake“, eine mitreißende Tunnelfahrt durch Hallräume und endlose Echokammern – aber so gut diese Nummer auch funktioniert, sie klingt doch, als habe Capriati sich auch an Marko Fürstenberg versuchen wollen. Der Schatten des Epigonen geht mit ihm.

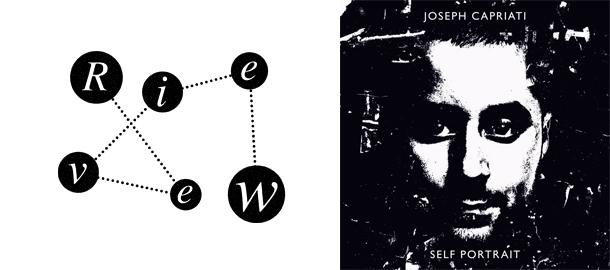

Stream: Joseph Capriati – Self Portrait