Foto: Christian Faustus (Roosevelt)

Zuerst erschienen in Groove 161 (Juli/August 2016).

Köln scheint derzeit ein gutes Pflaster für ausgesprochen konsensfähigen Sound zu sein, der irgendwo im Graubereich zwischen Discopop, Indiesound und Elektronik rangiert und auch mit Formationen wie Von Spar, Vimes oder Coma in Verbindung gebracht werden kann. Ein hochwillkommener Neuzugang in diesem Reigen ist der Produzent und Multiinstrumentalist Marius Lauber alias Roosevelt, der mit seinen Singles „Sea“, „Hold On“ und „Night Moves“ bereits für einiges Aufsehen sorgte und die Domstadt und den Rest der Welt nun mit einem Album erfreut, das eine wundervolle Balance zwischen unpeinlicher Melodiestärke, elegantem Songwriting und charaktervollem Sounddesign hält.

Wir treffen den 25-Jährigen in seinem gemütlichen Studio in einem ehemaligen Industriekomplex in Ehrenfeld, dem derzeit quirligsten Stadtteil Kölns, wo auf engstem Raum Clubs, Gastronomie, Kleingewerbe und Wohnwirtschaft kumulieren. Hier hat Lauber zwei Räume angemietet, von denen der eine als Regie- und Produktionsraum, der andere als Recording-Booth dient. Beide waren eigentlich nie dazu angelegt, als Tonstudio zu dienen, weshalb er noch eine ganze Reihe akustischer Optimierungen vornehmen musste: Neben Plattenabsorbern, die an allen Wänden angebracht sind und elegant durch einen dicken, umlaufenden Vorhang aus Bühnen-Mollton kaschiert werden, sind es vor allen Dingen die in den Ecken platzierten selbst gebauten Basstraps (Steinwolle in Müllsäcken), die dem Raum eine angenehme „Trockenheit“ verleihen.

Mit Indierock-Background

Trocken und knackig ist auch der Drumsound, den Lauber seinen Produktionen mit auf den Weg gibt und der überwiegend in seiner kleinen Drum-Booth entsteht. Hier profitiert der Musiker von seinem autodidaktisch erworbenen Know-how mit seiner früheren Indieband Beat! Beat! Beat!. Und worüber er rückblickend sagt, dass die damalige schlechte technische Ausstattung ein Segen gewesen sei: „Wir haben unsere erste EP nur mit einem Shure SM 58 und 57 aufgenommen. Und trotzdem klang das gut und hatte einen homogenen, kompakten Sound.“

„Wenn ich 50 Takes brauche, dann weiß ich, dass mit der Melodielinie etwas nicht stimmt“

Entsprechend grobpinselig gehe er auch bei der Mischung seiner Stücke vor und bringe Plugins zum Einsatz, die überhaupt nicht logisch sind und nicht selten gegeneinander arbeiten: „Es kann passieren, dass ich auf einen Kanal einen Verzerrer lege, der die Höhen komplett plattmacht, dahinter dann aber einen EQ setze, der alles wieder um 20 dB anhebt. Und plötzlich ist da so ein sparkliger Sound, den ich auf anderem Weg nicht erreichen würde.“ Er ergänzt, dass er glaubt, ohne tontechnische Vorbildung viel unbefangener Einstellungen vornehmen zu können: „Auch Kompressoren überfahre ich manchmal so, dass sie konstant bei -60 dB Gain Reduction stehen bleiben und – in der Theorie – eigentlich gar nix mehr machen können und gerade so entsteht oft der genau richtige Sound.“ Ähnlich unkonventionell arbeite er auch bei der Aufnahme seiner eigenen Vocals. Er gesteht, dass es ihm vor dem typischen Setup, wo der Sänger dann vor einem Mikro steht und den Text vom Blatt absingt, eher gruselt. Deshalb arbeitet er gerne mit einem simplen Handheld-SM58, alternativ mit einem Shure SM7B, das er im Produktionsraum in Sitzhöhe platziert. Er singt seine Ideen dann spontan und ohne viel Vorbereitung ein. Erfahrungsgemäß sei dann meistens der erste Wurf der beste: „Wenn ich 50 Takes brauche, dann weiß ich, dass mit der

Melodielinie etwas nicht stimmt.“

Wegmarken beim Produzieren

Gefragt, ob er bei seinen Stücken einem eher konzeptionellen oder mehr situativen Ansatz folgt, überlegt Lauber lange und entgegnet, dass er sich zwar alle Möglichkeiten offenhält, er aber den Anspruch hat, dass ein Roosevelt-Track nicht darin bestehen kann, sich an den Computer zu setzen und einfach etwas zu machen, was gut klingt. Vielmehr sei es immer gut, sich im Kopf einige Wegmarken zu setzen, damit man weiß, wo die Reise am Ende hingehen soll, und man sich nicht im Prozess des Produzierens verliert: „Ich kenne viele Beispiele, wo Leute dann drei bis vier Tracks haben, die auch gut klingen, aber untereinander nicht verbunden, nicht greifbar sind. Das kann interessant sein – aber für mich ist es wichtig, mich in Bezug auf die Soundästhetik einzugrenzen.“ So sortiere er auch relativ rigoros Stücke aus, die ihm im Albumkontext fehl am Platz erscheinen: „Jedes Mal, wenn ich die Entscheidung getroffen habe, einen Track nicht zu benutzen, merke ich, dass mich das an anderer Stelle weiterbringt.“

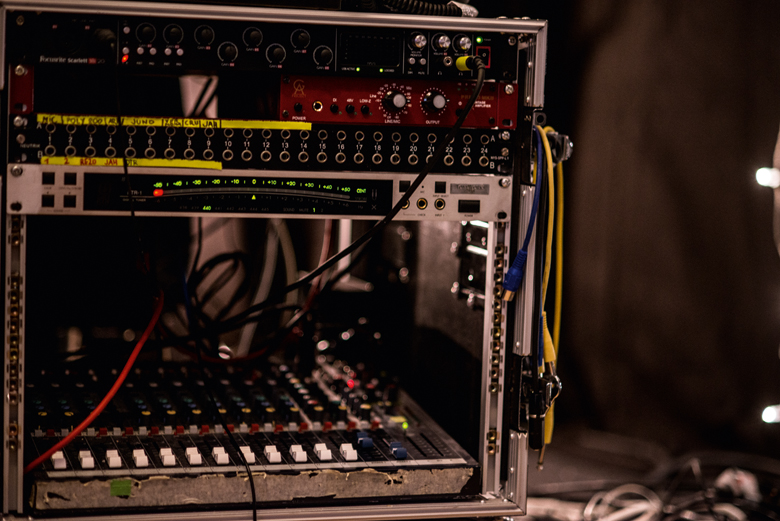

Auf die Frage, wie sein kleines, aber ausgesprochen feines Sammelsurium an elektronischen Klangerzeugern gewachsen ist, das die komplette rechte Wandseite abdeckt, fällt Laubert zu jedem Gerät eine kleine Geschichte ein: „Also den Crumar habe ich eigentlich aus meiner Beschäftigung mit der Band The Whitest Boy Alive entdeckt. Der Daniel Nentwig (Keyboarder) steht für mich eigentlich dafür, was man im Bandkontext alles mit dem Teil machen kann. Auf dem Album nutze ich den viel für warme Flächen.“

Der Juno 60 dagegen definiere mit seiner unverkennbaren Vintage-Signatur in gewisser Weise fast schon das, was er als Roosevelt macht, befindet Lauber. „Der Korg MS-2000 schließt das klangliche Spektrum dann im digitalen Bereich ab, weil es einfach auch wichtig ist, so eine digitale Säge zu haben, die auch mal dazwischengrätscht“, sagt er lachend. Auf der linken Hälfte seines Arbeitsplatzes hat der Musiker auf einem Tisch einen bunten Reigen analoger und digitaler Gerätschaften versammelt, um sie beim Produzieren ständig in Griffweite zu haben. Neben einer Korg Monotribe, einer Vermona Mono Lancet und einem Korg MS-20 ohne Tastatur („Die habe ich abgeschraubt, um ihn besser auf die Bühne mitnehmen zu können“) stehen hier auch ein Boss RE-20 Space Echo und das ziemlich exotische und seltene Korg Monotron Delay in der externen Jahtari-Version.

Mixdown in New York

Die finale Mischung der LP erledigte dann Chris Coady (unter anderem Yeah Yeah Yeahs, TV on the Radio, Grizzly Bear) in seinem DNA Downtown Studio. Ein Mann, der aus der New Yorker Indierock-Szene stammt und dem Album eine ganz spezielle Signatur auf den Weg gegeben hat. Lauber öffnet eines der Albumprojekte für den A/B-Vergleich und erklärt dabei, dass die Mischung am Ende eigentlich genau das Gegenteil dessen war, was man von einem aufwendigen Mix erwarten würde: „Die meisten denken wahrscheinlich, dass eine professionelle Mischung dann glänzender, dynamischer und brillanter klingt. Chris hat meine ziemlich high-endigen Aufnahmen allerdings eher entschärft und den Fokus mehr auf die Mitten und die schmutzigen Klangbestandteile gelegt, was dem Charakter der Stücke sehr gut getan hat.“

Equipment (Auszug)

Klangerzeuger: Roland Juno 60, Arp Axxe, Korg MS20, MS2000, Poly 800, Monotribe, Crumar Multiman-S, Performer, Vermona Monolance, Akai MPK49

Saiteninstrumente: Fender American Vintage Strat, Yamamoto Vintage Firebird, Epiphone SG, Höfner Shortscale Bass, Violin Bass, Fenix Jazz Bass Kopie

Drums: Pearl Drumkit President 60s, Zildjian Avedis Cymbals, Yamaha DTXMulti

12, div. Percussion (Remo Roto Toms, LP Congas, Cowbells), 2x Oktava

MK012

Mikros: Shure SM7B, SM57 (lots), Equitek E100

Outboard: Boss Pedals, T.C. Electronic Hall of Fame, Boss Re20, Jahtari

Monotron Delay

Das Album Roosevelt von Roosevelt erschient am 19. August bei City Slang.

![[REWIND2023] Platten der Woche: Fünf für den Klassik-Floor](https://groove.de/wp-content/uploads/2023/12/PdW_2023_KW51-218x150.jpg)