Millionen von Tracks, die kostenlos und werbefrei zur Verfügung stehen, das verspricht Beatport mit seinem neuen Streaming-Dienst, der vor knapp einem Monat online ging. Seitdem heißt der klassische DJ-Downloadstore, der nach Firmenangaben 50 Millionen Nutzer hat, Beatport Pro. Das Beatport-Portal wiederum besteht nun neben dem Streaming-Dienst aus einem Veranstaltungskatalog und einem Online-Magazin namens „Buzz“.

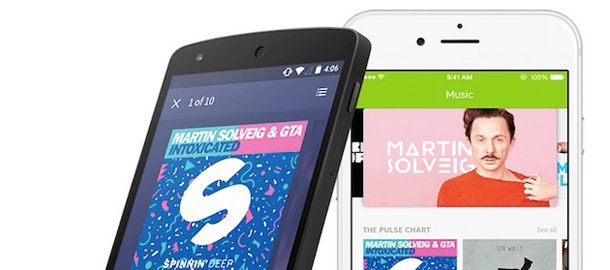

Doch erst seit Donnerstag ist Beatport auch zu einer möglicherweise ernstzunehmenden Konkurrenz für Spotify, Soundcloud und Co. aufgestiegen: Seitdem ist nämlich die App des kostenfreien Streaming-Dienstes für Android- und Apple-Geräte verfügbar. Wir haben die Anwendung heuntergeladen und uns gefragt: Stellt die Streaming-App wirklich eine Alternative zu den etablierten Diensten das? Und was hat Beatports Mutterfirma SFX Entertainment mit dem Dienst tatsächlich vor?

Im Google Play-Store scheint die App am Tag nach ihrer Veröffentlichung noch nicht besonders stark nachgefragt zu sein: Gibt man den Suchbegriff „Beatport“ ein, erscheint als erster Treffer eine inoffizielle Anwendung, die richtige App taucht erst nach zweimaligen Herunterscrollen an zwölfter Stelle auf. Einmal angewählt erstaunen vor dem Download erst einmal Berechtigungen, welche die Anwendung zum Betrieb auf einem Android-Gerät benötigt. Wozu braucht ein Musik-Streamingdienst Zugriff auf die Smartphone-Kamera und Informationen über meinen Standort? Ein Grund dafür ist, dass die App mehr sein will als ein Streaming-Tool – doch dazu später mehr.

Hat man die App einmal heruntergeladen und installiert, ist vor der Benutzung eine Registrierung erforderlich. Wer bereits ein Beatport-Konto hat, muss nur einmal Benutzernamen und Kennwort eingeben. Das trifft jedoch nur für Nutzer des neuen Webportals zu: Kunden des „alten“ Beatport-Shops stehen vor verschlossenen Türen und müssen sich neu registrieren. Ein Facebook-Login oder ähnliche Schnittstellen zu anderen Diensten sind nicht vorhanden.

Alle Tracks aus dem Download-Store verfügbar? Pustekuchen!

Wer nun gehofft hatte, den umfangreichen Beatport-Pro-Katalog auch in der Streaming-App vorzufinden, wird jedoch enttäuscht. Unsere Stichprobe ist das neue Scuba-Album Claustrophobia, das seit Beginn vergangener Woche bei Beatport Pro erhältlich ist. In der Streaming-App findet sich davon keine Spur. Auf Scubas Künstlerseite finden sich nur alte Veröffentlichungen und keine einzige, die auf seinem Label Hotflush erschienen ist. Ob das daran liegt, dass Beatport noch längst nicht mit allen Labels Copyright-Vereinbarungen für den Streaming-Dienst vereinbart hat? Wir wissen es nicht. Es könnte natürlich auch sein, dass aus technischen Gründen noch nicht alle Inhalte aus dem Online-Shop für das Streaming bereit sind. Oder dass Beatport gar nicht vorhat, alle Tracks aus dem „Profi“-Shop als Streams zugänglich zu machen.

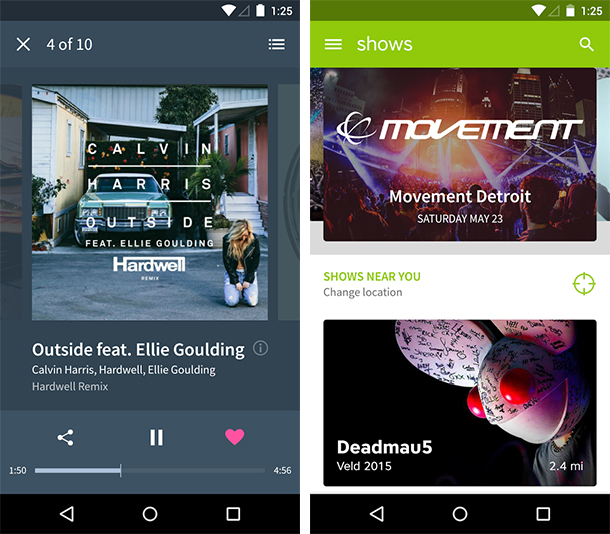

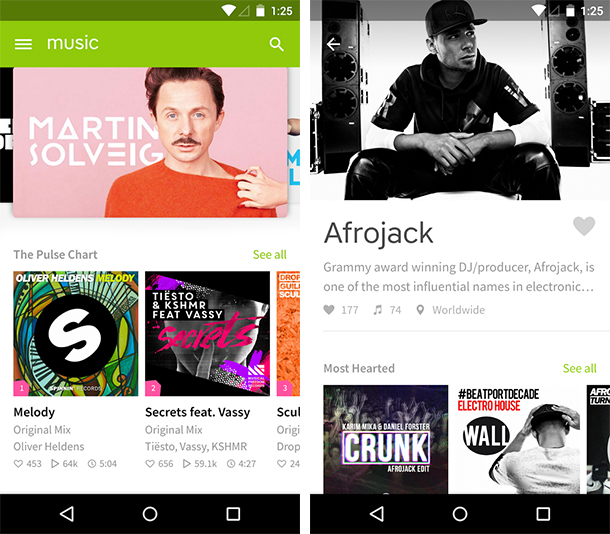

Genug spekuliert – wenden wir uns wieder überprüfbaren Aspekten zu. Die Nutzeroberfläche der App ist angenehm zurückhaltend gestaltet und intuitiv zu bedienen. Gewöhnungsbedürftig für altmodische Musikhörer ist die absolute Trackorientierung des Dienstes: Alben sind für das neue Beatport offenbar gestorben. Alle Stücke lassen sich nur einzeln anwählen, zusammenhängende Playlisten von Tracks, die einmal als Album erschienen sind, gibt es nicht.

Absolut enttäuschend ist die Klangqualität: Im direkten Vergleich mit der Konkurrenz von Spotify und Soundcloud (bei letzterem Dienst natürlich abhängig von der Qualität des hochgeladenen Materials) schneidet die App miserabel ab. Über die Bitrate der verwendeten Audiodateien macht Beatport keine Angaben. Schon ein oberflächlicher Hörtest lässt aber eine wesentlich niedrigere Qualität als bei der Konkurrenz vermuten. Dabei macht es keinen Unterschied, ob man den Stream in einem schnellen WLAN-Netz oder über eine Funkverbindung nutzt – eine variable Anpassung der Streamqualität an die jeweilige Surfgeschwindigkeit wie bei anderen Diensten scheint es nicht zu geben. Auch lässt sich die Abspielqualität im Gegensatz zu Spotify nicht einstellen. Eine Möglichkeit zum lokalen Speichern einzelner Tracks auf dem Mobilgerät gibt es nicht – schließlich soll der Nutzer ja auf den Buy-Button drücken um das Stück in höherer Qualität bei Beatport Pro zu erwerben.

„Wir wollen keine Jukebox in der Cloud werden.“

Dennoch ist es auf Anhieb nur schwer nachzuvollziehen, warum ein Dienst, der früher mit der hohen Audioqualität seiner Downloads warb, seine Streaming-Nutzer derart dürftig abspeist. Die Erklärung dafür findet sich in einem Interview, das der „Kreativdirektor“ von Beatport und frühere Minus-Labelmanager, Clark Warner, im Dezember dem amerikanischen Branchenblatt Billboard gab. Beatports Ziel sei es gar nicht, ein Streaming-Dienst à la Spotify zu werden, sagte Warner dem Magazin: „Wir wollen keine Jukebox in der Cloud werden, wir wollen die zentrale Anlaufstelle [für elektronische Musik] werden. Daran arbeiten wir mit SFX zusammen schon lange Zeit.“

Was damit gemeint sein könnte, deutet das zweite bisher vorhandene Feature der Beatport-App an: Die Funktion „Shows“ zeigt eine Liste mit Veranstaltungen in der Umgebung an – sofern der Nutzer die Standortortung aktiviert hat. Für Berlin funktioniert das schon verblüffend gut: Die Liste der Ergebnisse ist fast so umfangreich wie der Tageskalender bei Resident Advisor. Ein Event der Beatport-Mutter SFX ist nicht darunter, denn noch reicht der immer länger werdende Arm des amerikanischen EDM-Giganten noch nicht bis an die Spree. Doch die Stoßrichtung ist klar: Das kostenlose Streaming dient vor allem als Werbemittel für zukünftige Unternehmungen, wie dem Verkauf von Tickets für SFX-Veranstaltungen, DJ-Merchandise und wer weiß was noch alles. Wer dagegen Wert auf einen guten Streaming-Dienst, eine große Auswahl an Tracks oder das Entdecken neuer Künstler legt, der sollte lieber bei Spotify, Soundcloud oder Rdio bleiben.